如今回看,发生在方舱的、关于封控的许多故事都在成为历史,随着各地疫情开始达峰,新的焦虑开始蔓延。心理医生的建议则没有过时。尤其对非高危群体而言,或许他们的话媲美世界上最好的特效药——“去做一些给自己成就感、稳定感、愉悦感的小事,去掌控自己的生活。”

“一个拐杖”

上海解封的那个6月,突然暴涨的门诊量让上海市精神卫生中心的副主任医师王晓良回归到一如往常的忙碌中——封了两三个月的病人们涌来开药、复诊。同时又多了一些不同,越来越多其他综合医院的会诊特地找来,寻求心理医生的加入,不乏瑞金、华山等上海知名医院。

疫情对精神和心理的影响,常常以一种隐秘而缠绕的方式呈现出来,头疼、失眠、身体不适的病人们在综合科室接受治疗,却不见好转,心理医生成了那个最后解开线团的人。

“和别的综合医院的同行交流。因为具体疾病首先去看内科的患者,最后有20%左右不是他想的疾病,而是一些心理、情绪的问题(引发的躯体症状)。”

作为心理医生参与综合医院的会诊,在王晓良的经验里,以往最多一个月一次,现在两三天就有一个。至于日常的门诊中,抑郁和焦虑的情绪太常见了。他遇到过一些患者,疫情成为了心理疾病的诱发因素——封控期间产生的轻度“容易紧张、容易担心”的情绪,在解封之后没有好转,反而加重了。

疫情如何影响社会心理,心理热线是更敏感的神经。从2020年初,对心理热线的需求量明显增多,上海心理热线962525开通了24小时服务,兼职接线员廉彤原本手头上的心理相关的科研项目、咨询工作都暂停了,转向全职接线,后来因为人手紧缺,又开始值夜班。

今年4月上海刚开始封控的时候,电话量突然暴增。大概是八号或九号,从廉彤开始值班到结束的五个小时里,电话就没有停过,接了二十多个,全是上海本地打来的。

封控期间,廉彤在家里的一个小隔间接心理热线。讲述者 供图

电话那头的声音都慌慌张张的,诉说着焦虑。有的原本就是精神病人,需要吃药,担心封控了吃不到药怎么办。有的人楼道里出现阳性病例了,还没转移掉,慌得不得了,同时还问能不能帮他们解决问题。

那几个月,廉彤关在家里的一个小房间,耳边是随时会响起的电话。封控让人们生活的空间变小,透过电话他倾听了许多的琐碎摩擦。小孩对抗家长,觉得父母管太多,把房门锁起来,父亲就把房门给撬开;夫妻闹矛盾的电话也多了起来。

到了疫情后期,开公司的小老板在电话里发愁,好几个月没收入还要给员工发钱,他压力太大了睡不着;员工也打来电话,公司里好多同事被解雇了,虽然没轮到他,但总有唇亡齿寒的焦虑。

印象最深刻的电话是有点无助的。电话那头的人,哭得很伤心,因为父亲的癌症病情突然急转直下,在封控期间去世了。他没法去送最后一程,也不能开追悼会。哭声中藏着深深的遗憾,小时候因为父母离婚,他一直不知道父亲是谁,直到两年前才找到。“我告诉他,这个电话24小时都有人,可以随时再打,让他知道有一个拐杖随时可以用。”廉彤说。

情绪的“放大器”

过去的三年,即使是身处后方的心理医生、治疗师、志愿者们,也多多少少有过和病毒、封控正面交锋的时刻。对王晓良而言,最近的一次发生在夏天,海南三亚突然爆发疫情,刚从医院解封没多久,他就跟着医疗队去了三亚支援。

方舱是另一个世界。在三亚的一个大体育场,围着一块大草坪,看台下面临时搭起十来个病房。方舱还没完全封闭好,王晓良脱隔离衣得在露天草坪。疫情紧张,病人们提前收治进来了,大多是当地村子里送来的感染者,轻症或无症状。

对心理医生们来说,方舱的心理治疗,和日常诊疗太不一样了。没有专门的治疗间,他们在病区巡诊,在病患的行为中寻找危机的蛛丝马迹,透过厚重的防护服,辨别对方的声音,有时候是听不太懂的方言。

密闭的空间变成了情绪的放大器,小事也会成为导火索,引起激烈的反应,心理医生们随时准备应对各种意外。

有老太太喊着要跳楼自杀,会诊完才知道,她是因为担心有人闯进家里消毒,把家里弄乱了;还有五十多岁的女性,和八十多岁老年痴呆的母亲分开在不同的方舱隔离,她对着医生们哭诉,怕母亲因为看不到她,不愿意吃饭。

让王晓良印象深刻的是一位中年男性,情绪激动到医护们怀疑他是不是原本就有精神上的疾病。他去仔细询问之后才知道,那是应激状态下的反应——得了新冠,又来到方舱,想联系家人却不会用智能手机。用医生的手机帮他联系到家人之后,情绪才得到缓解。

很多时候,这些激烈的情绪背后并不是偏执的人格、持续漫长的精神问题,而是特殊情境之下,遭遇了一个个危机,需要通过沟通和安抚来一一化解。

王晓良工作照。讲述者 供图

在方舱,王晓良手边有两部手机,一部连接患者,另一部专门接听医护的求助。

在极度辛苦和忙碌的工作中,并非所有人都会主动来求助。王晓良记得,方舱里30%的患者来咨询过,医护的咨询比例则只有10%左右,“可能许多压力他们自己在忙碌的工作中,自己调节消化掉了”。

王晓良记得有一次接起电话,那头的护士放声大哭。那是一个00后的小姑娘,第一次参加大型的抗疫支援,还没来得及做一些穿脱防护服、收治患者的演练,就要陷入到为几百人录入信息、发放药物、发放食物的巨大工作量中。医护人员一工作就是连续六个小时,结束后有人还要远程处理自己医院的事务。再加上当地有志愿者和工作人员被感染,她压力太大,情绪失控了。

更长远的影响在埋下种子。有医生朋友和心理治疗师李小平聊起,要不要继续干下去?他回忆起对方的困扰,“去方舱支援提供的是基本的医疗,很简单的沟通,其实有点浪费。因为像医生,比如做到副主任医师级别或者更高的,原本在这个领域精进得很深了,又要回归到基础的工作,本职工作一直被落下。对于一个太上进的医生而言会有些受挫的。”

“过滤装置”

李小平也在上海医疗队支援三亚的队伍里。这个年轻人几乎是连夜从小区里“逃”出来的,就在那个凌晨,他所在的上海小区即将面临新一轮的封控。

这不是他第一次和支援疫情的医护打交道。早在2020年4月,上海支援武汉的医护人员返沪,返岗前集中隔离两周。在这个休整期,他被派去做心理支援。打出第一个电话是在下午三点,即便量表上提示对方的睡眠不好,他也没想到,这个点电话那头的医护才刚刚入睡。

“我们和他们没有共同的体验,他们在武汉经历了什么?没有人知道。如果治疗师能共同度过一段困难的时期(会更能理解共情),这就是为什么最好去现场。”

李小平作为心理治疗师进入的第一个“现场”是2021年初上海一家肿瘤医院,医院出现了院内感染,他和另一位心理医生被派遣入驻闭环。

初期管理上的混乱,让焦虑在医护和病患之中蔓延,心理医生们要处理临时出现的各种状况。改成临时病房的门诊,没有窗户,楼下还有鼓风机呜呜的噪音,他们提议在墙上贴点窗花帮患者舒缓情绪;有护士因为被护士长责怪,情绪激烈地打电话抱怨了许久,听她倾诉完,李小平劝她说“我们都在同一条船上”;还有医护被污染过的针头扎伤,恐惧又自责,隔着防护服面对面交谈的时候不停地哭泣,需要安抚。

肿瘤医院收治了许多晚期病人,在封闭期间去世,家人不能进来处理最后的遗体,也不能好好地告别。面对死亡的悲痛、离别的哀伤全由护士和医生承担下了。

为此,李小平所在的心理支援小组为临终病房的护士们组织了一场团体辅导,她们分享起直面死亡的体验。一位快要退休的护士讲起了压在心里二十多年的一段回忆,当时她工作不久,接触到一个患癌症晚期后来去世的孩子。那是她第一次感受到生命的脆弱,还没有来得及释怀,就要进入后面的工作了。

谈话进行到中途,病区的领导突然进来,现场陷入了短暂的沉默。很快沉默又被打破了,护士们继续倾诉,还聊起家里人对于自己工作的不理解。领导说,那是他第一次知道病区的护士们这么辛苦。

在李小平看来,心理治疗有点像一个过滤装置。“组织管理的言论我们得去听,传达给下面,下面的矛盾也要反馈。很多情绪的、焦虑的部分就在治疗室里过滤、消化掉了。”

上海徐汇区宛平南路600号上海精神卫生中心。东方IC 资料图

如果不是因为小区从3月中就早早开始了封控,李小平大概也会像那时候,被派往上海的某一家医院参与疫情支援,这次他没来得及出去。

封控的当天是一个周六,他刚刚上完班回家。封控让他从连轴转的状态中暂停,他舒了一口气,终于有大把的时间可以看书休息了。

就在小区封控的第二天,楼下传来喇叭的声音——请小区内的医务人员到广场集合。“我听到的时候其实一点也不想去,因为当时太累了,已经连着好几天没休息了”,但还是没忍住,他跑到了广场上,因为没有核酸采样证,被居委会阿姨劝回去了。事后他想,“感觉有一种责任在身上,即使自己太劳累,在一些特殊情况下我还是愿意去的”。

那几个月,李小平也得以从医生的身份中解脱出来,用一个城市居民的视角重新观察生活在上海的人们。为了生计,会有人偷偷住在超市里卖东西,这种时候他也会庆幸自己还拥有一份稳定的工作,虽然封控期间基本暂停了,只剩下一周一次的线上讲课和团体辅导,经济压力也成了这位年轻医生要面对的问题。

但李小平还算乐观,或许对每个人来说,封控都会带来一些特殊体验。他提起医院一位司机师傅,封控期间帮去世精神病患的家属处理身后事。拉着六七十岁,什么都不懂的家属一天跑好几趟,送去殡仪馆,去追悼会,教他们用手机,以往他没觉得这个工作好,反而在这段时间感受到了价值。

帮“英雄”走下神坛

李小平被关在家里的几个月,同事们散落在各处。有的被封在上海市精神卫生中心内部,有人被派往各个方舱、定点医院支援。疫情的严重性连医生也低估了,有人骑着共享单车帮同小区居民配药,却找不到吃东西的地方,又累又饿,再骑着车去医院上班。

同样是做心理治疗师的张天然,就在3月的一个夜晚,拖着行李箱进驻到改成新冠收治点的上海市周浦医院。2019年硕士毕业之后,她的职业经历几乎被疫情覆盖,但进方舱医院还是第一次。

在周浦医院的两个月,是一段与世隔绝的日子。他们在医院里四处张贴了宣传海报。除了咨询和治疗,张天然和同事每隔两三天会办一场线上的科普讲座:怎样缓解焦虑?怎样改善睡眠?

不同于人员集中,有大屏幕的体育馆式的方舱,能吸引一半的人参与进来。周浦医院里是分散的小病房,收治了上千人,但主动来听的其实不多,患者能有三十多个,医护也就几十人。

更多是处于待命状态。“在当下,大家都忙着收治病人,如果我们天天拉着医护问你有没有很难受?做个量表?其实是打扰。指挥部的医护其实压力是最大的,他们后来说如果撑不住或者很烦的时候,知道两个心理工作者在会安心一点。”

张天然(右)3月初去支援上海周浦医院。讲述者 供图

很多时候,张天然在解决现实问题,有人不想进方舱,闹着要换病房,有人反复哭泣,有人焦虑地来回踱步。但也有很多回答不了的时候,比如疫情什么时候会好?这些工作什么时候结束?什么时候能合理一些?作为心理治疗师,她能做的是“认可”对方的焦虑,“我们能做的只有让当下的生活好一点儿”。

耐心和倾听是有效的,尤其在面对老人的时候。“真的说从认知上、想法上干预到他什么,跟他有多少的沟通,确实是挺困难的。他们更多要的是情感支持。”

让张天然印象深刻的是一对老夫妻,丈夫去世了,老伴儿也不想活了。她去和老人沟通,对方看上去并没有在听,她也不太能听懂老人絮絮叨叨的话。连着几天,她每天都去关心,哪怕只有十几分钟,对方感受到了理解和支持的,情绪就好了很多,后来顺利出院了。

虽然看见了许多生死,张天然聊起这段经历还是相对平静。“可能因为(疫情)时间很久了,感觉大家对于这个病毒的害怕程度没有那么高了,跟当时去武汉的那一批医护的感受已经完全不一样了。”

2020年,她也参与过返沪援鄂医疗队的心理支援,帮医护人员从疫情的特殊环境过渡到正常的工作生活当中。当时需要应对的问题是,怎样“去英雄化”?媒体和舆论大肆报道和赞美,有医护人员直接半开玩笑地向她吐槽:“不要再叫我们天使和英雄了”。

“医护内心的恐惧是很真实的。见到很多人去世,结束了想起来他们还会后怕——我当时要是感染了怎么办?但又不得不上,一部分确实是因为职业的信仰(电视剧)。但加上了很多外界的声音之后,他们自己会有一点不舒服,所以要帮大家回归正常生活,做一个普通的医护工作者。”

让习惯了助人的医护人员主动求助并不容易,这些共同经历过生死的医护们凝聚成一个团体,要获得他们的信任很难。许多人已经情绪低落,或是很长时间睡不着觉了,也不觉得自己需要心理支持,“因为我每天很忙”,他们停不下来。

一些影响后续才慢慢浮出水面。心理医生们为医护人员开通了绿色通道,时隔两三个月,还有人在微信上询问张天然,我最近睡不好,需要开点什么药?

回到生活中

在周浦医院支援的那两个月,是张天然健身效果最好的时候。从方舱医院结束一天的工作,她回到自己的房间,跟着手机上的视频做一些锻炼。

“觉得紧张或者压力大,很大一部分的原因是完全在那个与世隔绝的状态,生活真空了,每天不停工作,就会觉得很崩溃。很多人崩溃的点在于不知道什么时候结束,所以做日常的事情,就会给我一些确定感。”

每一次咨询和治疗都在面临强烈的情绪冲击,心理工作者们各自有消解的办法。王晓良在方舱会听一些轻音乐放松。廉彤则会在值守夜班电话的时候,在电话之间的间隙打开一些视频,有时是人文课程,有时是旅行直播。听着听着,郁闷的日子里还能憧憬一个更广阔的世界,电话里那些负面的情绪也被他抛在脑后。解封之后,他去爬了许多山,南京的紫金山,泰山,还在泰山上偶遇了自己常看的旅游博主。

对李小平来说,和疫情中遇到的那些危机和突发状况相比,还是日常诊疗中去应对一个偏执的人格,更让他觉得头疼。反复应对疫情并没有让他产生职业上的倦怠感,毕竟他是在和具体的人打交道。“真的能通过简单的谈话慢慢改变或者完善一个人,带来价值感和满足感。”

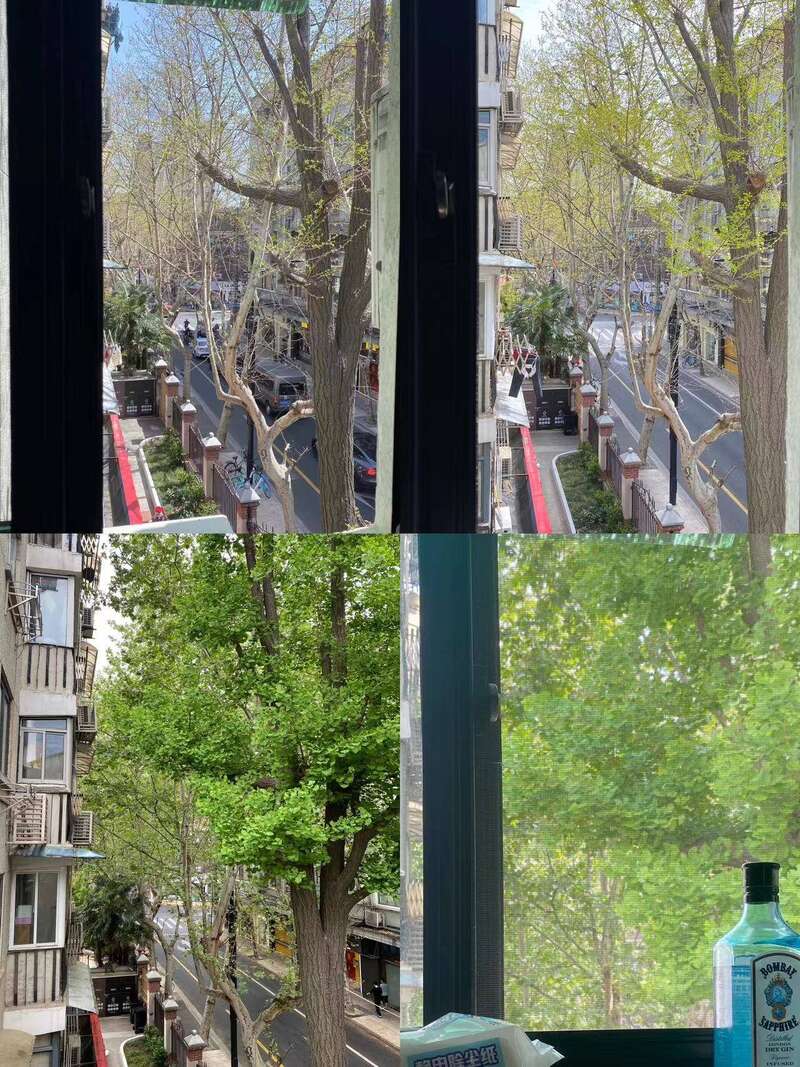

张天然在医院错过了上海的春天,她封控在家的朋友每天给她拍一张窗的银杏树,分享了一整个春天。讲述者 供图

大概每个心理工作者都经历过一个职业心态的建立过程。张天然也经历过从一开始总想要帮到每一个人,给自己很大压力,到“提供一些支持,他需要的时候能找到我”的成长。疫情支援在她看来,像是日常工作中突发的一段小插曲。两三个月结束之后,一切还是会回归到日常生活和工作状态中。

和这些心理工作者的交谈正值 “新十条”出台前后,旧故事在成为历史,但新的挑战也正在到来。

最近李小平明显感受到,门诊患者减少了,“估计都去发热门诊了”;廉彤的母亲被感染,糊涂中摔了一跤进了医院,他也成了那个为了疫情忙得焦头烂额的当事人。他反复后悔,要是之前多留意新冠对人脑的影响,或许母亲就能避免这一次意外。

对感染、医疗资源的担忧已经涌向心理热线。据媒体报道,12月中旬上海962525心理热线的来电里,最多的问题是“担心自己阳了,家里人怎么办”。尤其是女性上班族,害怕在办公场所感染之后,传染给上学的孩子和有慢性病的老人。大学生们在电话里纠结,春节要不要回家过年?在路上被感染的风险也成为了顾虑因素。

应该怎么和当下相处,张天然的办法是“以不变应万变”。“每一次变动,收紧也好,放开也好,来临的时候都是类似的焦虑和担心,跟之前一样。我的态度就是多给自己一点时间,在这个过程中,做一些给自己成就感、稳定感、愉悦感的小事,在我能掌控的生活里”。

作为心理医生,王晓良在提醒老年人接种疫苗之外,也特别建议人们近期要避免跟老年人碰面,但得多关心,“多和他们打打电话视频,交流感情。”