摘要:比特币是“挖”出来的。如今,在中国大地的郊野上,隐藏着大量挖掘比特币的“矿场”,约占全球算力的三分之二。它们与水电站或者火电站合作,利用便宜的电价,来获取这种冒险者的财富。2021年2月,比特币价格在暴涨和暴跌之间剧烈波动,牵动全球投资风向。对此,赵俊已经习以为常,他和大多数矿机管理员一样,保持着淡定的抽离心态。毕竟币价涨跌并不影响收入,他们只随着电价的变化,反复迁徙。“信仰”,币圈里总提起这个词。但在币值过山车式的跌宕中,无论是对普通人还是“大佬”,守住信念都不是件容易的事情。

图|吕萌

文|邹帅

剪辑|沙子涵

编辑|高心碧

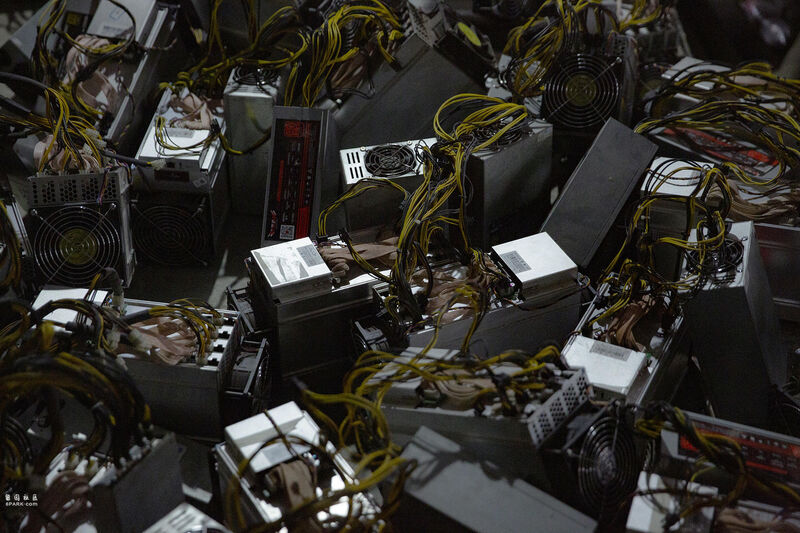

四川眉山,存放于矿场中的比特币矿机。

夜色渐深,整个村庄都进入了梦乡,黑暗且静谧。沿着主干道往前步行五分钟,黄色和蓝色交织的巨大光亮,让人有些恍惚。那里是沿江而建的水电站,三月的南方,丰水期尚未到来,水位低沉,流速缓慢。

越靠近水电站,越无法忽视里面传出的轰鸣声——来自四个“挖”比特币的矿场。上万台矿机24小时不间断工作,外墙密密麻麻的风扇也在高速运转着,为它们降温。夜晚依旧寒冷,经过门前时,热浪还是一波波来袭。

比特币矿场往往隐藏在远离城市的郊野中。飞机落地四川成都后,坐高铁到达眉山市,再坐上两个小时大巴到洪雅县,开车半小时穿过乡村,才能到达这个县城尽头的水电站。

这里是离比特币最近的地方,这种令无数人疯狂的虚拟财富,便在矿场里产生。在廉价电力的供应下,矿机通过算力在网络上争夺记账权,抢到就能得到系统的奖励,比特币便进入矿机主人的账户中。

矿机架上,散落的主板。

郊野矿场

早上八点,赵俊从水电站后院的宿舍里醒来,看了看手机里天南海北的客户发来的消息,准备开始一天的工作。这是个像大学宿舍一样的四人间,目前只有赵俊一个人住。两张上下铺的架子床中间,是一个破旧的桌子。地面被瓜子皮覆盖,桌子上吃完的泡面盒里插满烟头,无人打扫。

赵俊是其中一间矿场的管理员,不到一个月前从福建龙岩来到这里,负责照顾矿机。他听说,水力发出的电难以储存,“用不完就会像洒水一样浪费掉”,所以会便宜包给矿场。到了冬天的枯水期,电价上涨,能继续留在厂子里的矿机都是“优等生”,功率大,算力高,它们的主人也不在乎电费这点小钱。

赵俊检查着闲置场地的设施,为丰水期的大批矿机入场做准备。

这一间矿场能容纳3万台矿机,目前只有3000台还在运转。功率大的机器一个小时就要耗掉3.5度电,一个月的耗电量超过2000度,单枪匹马就能顶得上普通家庭半年的用电量。

矿机分属于不同的客户,他们坐在家里看着账户的变动,时不时担心起机器的算力,赵俊的微信便收到消息。也有客户希望他给选个散热更好的机位,就像家长在嘱托老师给孩子安排好座位。

等待上架运行的矿机。

很多时候,偌大的厂房里,除了几千台机器,只有赵俊一人。这里没有窗户,光线只能从外墙排风扇的缝隙里漏进来。赵俊有时要打着手电筒,或者像井下工作的矿工一样带着头灯,穿过架子上层层摆放的矿机,以及缠绕得密不透风的电线。工作几个小时后,摸矿机的手就会像挖煤一样变得全黑。

除了赵俊,这间厂房目前就只有李强一个工作人员。到了5月的丰水期,30位从各地赶来的管理员,会共同照顾这些孩子一样娇贵的矿机。

赵俊所在的矿场位于水电站后侧,不间断地传出矿机的轰鸣声。

比特币像股票一样在市场交易,买的人多就会涨,抛售就会跌,但不会跌停,也没有交易时间限制。像过山车一样大起大落,是比特币的常态,一夜暴富和倾家荡产的故事屡见不鲜。

2021年初,币价持续走高,最高峰接近6万美元。在刚刚过去的2月末,币价又反复波动,2月26日暴跌12%,跌破4.5万美元。

但这些离比特币“最近”的管理员大多保持着一种抽离的淡定,涨跌都不影响他们的收入。只是涨起来了,给客户发消息的时候轻松一点,对方可能还会兴奋地发来一个红包。

李强为客户调试机器。

跌得多了,赵俊也会安慰一下对方。“大佬”、“韭菜”,他常对比这两种人,有资本的大佬并不在意大跌,反而可能会高兴,“抄底的时候到了”。

大跌之后就是大涨,大涨之后就是大跌。他们自称笃信这些,颇有些福祸相依的哲学意味。

老矿工

矿机来得比人早。最近几天,时常见到往厂里运矿机的卡车,赵俊和李强在忙着组装,搬运。

矿场门前堆积着刚刚运来的矿机。

村民们有时候也会来帮忙,赚几个小钱。他们搬着沉重的机器陆续走进厂房里,只知道这里可以赚钱,但比特币三个字,没有听过。

一连几天,赵俊忙得连吃午饭的时间都没有,扒了几口泡面就匆匆了事。到了晚上,稍微闲下来,他们才有时间去村子里的小店吃点饭,串串、羊肉汤,炒菜,一共就四五家店,待得时间久了也难免厌烦。

白天忙碌时,赵俊和李强只拿泡面和面包作为午餐,只有傍晚才会来村子里正经吃饭。

这样的生活赵俊已经过了6年,在业内算是“老矿工”。他今年31岁,身材瘦小,普通话不是太标准,但非常健谈。

到了枯水期,很多矿机会迁徙到北方。赵俊去过新疆、内蒙、青海还有云贵川等地的矿场,反正哪里需要他,他就去哪儿。他自称不觉得寂寞,只感觉到自由自在,以及“赚钱的味道”。

但厂里有条叫贝贝的哈士奇,是他从福建老家带来的,目的又是为了排解寂寞。赵俊从老家自驾去那些偏远的矿场时,贝贝也坐在车上。家里人觉得,带着狗路上可以避灾。

贝贝从门口溜进矿场,找到了正在休息的赵俊。

不是所有人都和赵俊一样安于这种生活。李磊是隔壁矿场的管理员,一个月之前关掉在深圳的电脑修理铺,来到这里。和大城市丰富多彩的生活对比起来,山里简直无聊透了。

没有什么夜生活,刷抖音,打游戏,是他们全部的娱乐,丰水期人多,才能凑够一桌牌。李磊想回深圳,但又想赚钱。最重要的是,还得先把手上约定好的活儿干完。

深夜里,一台机器运行异常,赵俊和李强连忙进入矿场排查故障。

很多矿机管理员都遵循着和赵俊一样的职业路径,从修理电脑起步。2012年,他从一所大专的计算机专业毕业,被学校安排去电子厂实习。待了几个月后,他觉得“浪费人才”,想到自己脸皮厚,会说话,不想在那里被埋没。

问家里要了一笔钱,赵俊在龙岩开了家手机电脑的修理店,也卖组装机。干了一两年后,也算在龙岩有了些名气。那时还没有专业的矿机,来找赵俊修电脑的,有不少都是入局早的比特币玩家。有一天,客户指名要某种型号的显卡机,他多问了几句,才知道挖矿这种事儿。

但当时,他觉得比特币就是一串不靠谱的代码,看不见,也摸不着。

矿机数据线散落一地。

时间长了,不少人都知道他能修矿机,圈子说大不大,说小不小,朋友之间互相介绍,很快就有人向赵俊发出邀约,请他去云南的山里帮机器做升级。赵俊没有怎么犹豫,钱给得不少,没什么成本,还有点神秘色彩。

飞机降落在昆明,坐了几个小时车后赵俊来到一个四周是山的小地方,矿场就藏在里面。那时候所谓的矿场,就是一个电站接了几根线出来,连上200多台机子。赵俊还是很兴奋,和老板两个人白天黑夜地待在厂里。

矿场里充斥着巨大的噪音,接电话必须跑出去,两人面对面大喊也听不太清。时间久了,赵俊也习惯了。在他的同行圈里流传着一个笑话,逢年过节回到家里,没有这种声音反而睡不着。

等待维修的矿机。

信仰

“信仰”,赵俊总提到这个币圈常用词。在这里,它指的仅仅是他们坚信比特币的前途,相信它即便有跌宕,最终一定会大涨。

赵俊信仰的建立是在2017年,那时币价一路疯涨,从年初的1000美元暴涨到年末的13000美元,资本开始大举涌入,专业的矿机也开始批量生产。“很神奇,信仰一瞬间就出来了”,他决定去专业矿场长期做管理员。

那是他接触比特币的第四年,之前他也天南地北地去深山里给矿机做维护升级,每次修个几百台,赚上几万块钱,老板数完钱他就走人。

矿场沿堤而建,赵俊得空时喜欢站在堤坝前抽一根烟,看着江水流淌。

信仰建立后,他才开始额外关心起币价。凌晨三点醒来,看到比特币大涨,就兴奋地给朋友发消息。“美联储”、“资金外逃”、“国家监管”,这些词不断从赵俊的嘴里蹦出,在凌乱破旧的宿舍里回响。

2015年,“挖矿人”还屈指可数,他们在各种qq群和贴吧里几乎都能找到彼此。其中大部分都和电脑行业有关系。目前,这个群体已经超过了10万人,背景也变得更多元。

矿机24小时高速运转,硬件损坏在所难免,有时需要运到50公里外的维修站中修复。

虽然入局的人多了,但他觉得,站在高处的还是最早就做IT的那些人,或者是有资本的大佬。找赵俊去管理矿场的人变多了,他要“货比三家”。

信任是最重要的,矿场总是设在偏僻的地方,赵俊怕误入了传销组织,会优先挑选合作过的老客户。环境也很重要,工钱开的高,赵俊也不太愿意去新疆了。

有一年冬天,赵俊是在新疆的戈壁滩上度过的,想自己去买瓶水,要开车三个小时才能找到地方。发电也不靠水,而是烧煤。每天起床后,赵俊抬头都能看到大片大片黑色的雾,晚上收工后,整张脸都是黑的。

矿场里安装着远程监视器,客户可以通过手机实时查看情况。

陈晓龙算是赵俊口中的那种“大佬”,属于自己的矿机就有近万台。他和朋友一起开了个矿业公司,负责矿机的销售,也承接私人矿机的托管工作。赵俊所在的矿场,便有很多机器是陈晓龙安排送去的。

也是在币值疯涨的2017年,陈晓龙才真正觉得比特币大有商机。在此之前,他经营的都是房地产、酒厂等实体行业,总觉得币圈灰色,“负能量”。

虽然这几年来分这块蛋糕的人越来越多,陈晓龙也没有感觉到太大的竞争压力,毕竟这一行“还是很需要资金”。但对陈晓龙来说,信仰不是那么容易建立的。很长一段时间里,这就只是生意。

摇摆

有了信仰后,赵俊也花了十几万积蓄,买了几十台二手的矿机,开始挖币。那才是属于他自己的东西,一开始,他走到哪儿,就带到哪儿,自己做运维。直到专业矿场越来越成熟,他才把机器长期留在云南打理。

不过,他不会长期持有,总是在矿机便宜的时候买入,贵的时候又抛售了。断断续续的两年,挖到了1.5个比特币。

矿机算力的高低直接影响着客户的收益,赵俊要定时检查每一台机器是否正常。

运转的矿机散发着阵阵热浪。

赵俊没守住自己的信仰。2020年,比特币经历了几番大起大落。上半年,在疫情的影响下,币值不断往更深处下陷。3月12日,黑天鹅般的一天,在疫情和原油价格战的双重交织下,币值一度跌至低于4000美元。

赵俊在那个时候,觉得信仰坚持不住了,“没有达到自己的期望”。他把自己手上的1.5个币卖了,只得到了几万元人民币,装修了家里的房子。如今,他的账户上只剩下零点零几了。

没有想到,到了下半年,币值又开始往上疯涨,仿佛没有边界。按目前的市价来算,赵俊亏了几十万,他经常会遗憾没有敢赌一把,同时又有些清醒地觉得,“信仰是需要物质来支持的”。

赵俊带着贝贝走出矿场。

他看多了一夜暴富的故事,总是会佩服那些有资本,有胆识的大佬。赵俊想起,币值低位的时候,有朋友用“收废品”的价格收了几万台矿机,熬到高位后,打包价六百一台卖掉了,第二天就提了一辆几百万的车。

而倾家荡产的例子,他想了半天,最后总结道:血亏的都是本就没有资本的“韭菜”。嘴上说着一定会涨回来,但还是不敢赌。

结束了一天的忙碌后,赵俊在楼梯上眺望远方。

和赵俊想象的有些不同,尽管有资本,但陈晓龙的信念也是在经历了恐慌抛售后,才建立起来的。3月12那天,他也觉得币圈“好像要不复存在了”,和赵俊以同样的低价抛售了不少币。而他的那些客户,有些熬不住关停了机器,还有一些又低价卖给了公司。

度过了最灰暗的时期,下半年的涨势,才让陈晓龙开始真正对比特币建立起了信仰。如果再跌到那种程度,他说自己会毫不犹豫地抄底。

“一币一别墅”,是他常念叨的一句话。甚至,他想留给儿子的东西都是比特币。

元宵节当天,赵俊与女友一同回村,村民正在准备元宵节的团聚宴。

做矿场管理员的6年里,赵俊很少回福建老家,在矿场度过了很多个节日。

币圈常有大的变动,危机时刻存在。就在3月1日,内蒙古发布公告,为了确保完成能耗目标,计划全面清理关停虚拟货币挖矿项目,将于4月底前全部退出。陈晓龙正在忙着把客户留在那边的机器,运往南方的各个矿场。

对于赵俊,他想稳定下来了。比他小几岁的弟弟孩子已经上了初中,但干起了这行,常年四处奔走,友情也好,爱情也罢,总是那么容易散。

最近,他认识了一个四川的女生,也算半个同行。赵俊决定长期留在四川,不跑了。他老家的电脑修理店还在开着,并且已经从一个租来的小铺子,变成了一栋店铺。那是他的退路。

(文中李强、李磊为化名)

晚饭过后,赵俊和李强走在回矿场的路上,这是他们难得的清闲时刻。