本文来自微信公众号:城市秘密(ID:chengshimimi),作者:一大碗,设计:徐世明,插画:朱小贱,摄影:停香、黑白之舞,编辑:大倾城、尤可,头图来自:视觉中国

1999年春,刚刚上任的杭州市长仇保兴收到了《浙江市场导报》记者黄晓杭的一封信,信中言辞恳切,河坊街是杭州的根,皇城根不能拆,“文物不能再生,毁之将千古遗恨;保护河坊街已刻不容缓。”此时的河坊街,拓宽工程已然启动,若无意外,不久后这一杭州市历史文化保护区,就将和杭州旧城的其他地方一样,永远消失在城市滚滚烟尘中。

上任6天的仇市长,立刻作出批示:“在旧城改造中碰到有价值的历史文化古迹,应予切实保护。”是年4月19日,市建委实地勘察,通知暂停拆迁。

如今回看,在杭州市规划设计研究院原总工程师汤海孺的眼里,那不仅仅是一场紧急抢救河坊街的行动,也是杭州历史文化保护的真正转折点。

一年后,杭州正式提出实施“城市东扩、旅游西进”和“沿江开发、跨江发展”战略。

看似南辕北辙并不关联的两件事,内在逻辑却是休戚相关、命运与共,向着一座美好的城市奔赴。

杭州文旅“千人(推广)计划”中的规划和保护专家,他们行走在新旧杭州之间,熟悉城市的过去,谋划城市的未来,在历史风貌的保护和城市骨架的打开中殚精竭虑,有智慧有担当,很少有人知道他们的故事,也很少有人知道杭州为什么会变成今天这个样子——有三个世界遗产也有三个城市中心,今天我们一起来深度解读一下杭州的规划和保护历程,“既要,也要”永远是城市的艰难选择。

最激烈的矛盾

上世纪20年代,教育家夏丏尊从上虞白马湖来杭州,一路听人议论纷纷:世界两样了,西湖搬进了城里……

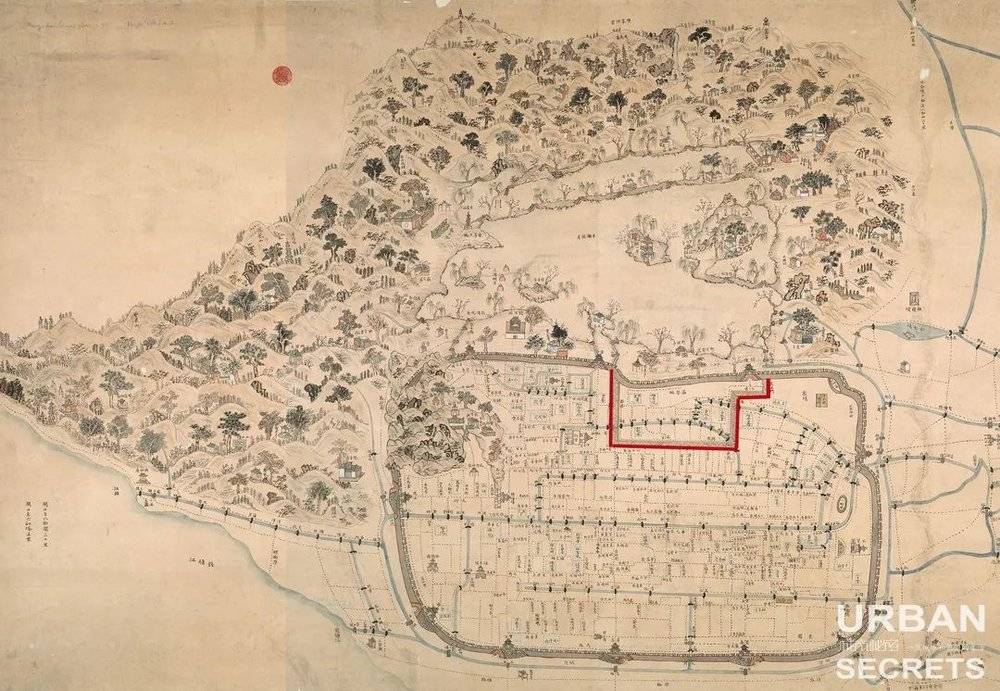

杭州现代城市规划的起点,是从拆除旗营开始的。城湖不再阻隔,杭州豁然开朗。民国初年的第一代规划人,浙江民政长褚辅成先生,拆空了旗营的高低平直,如若在一片白地上,将湖滨工工整整划为方格棋盘,连通六个公园。千年古都杭州的城市格局和思路,被平等开放的新市场打破重塑。

西湖进城,杭州步入商业社会。此后近百年,西湖一直是杭州城市的轴心。

1953年,苏联城市规划专家穆欣坐在直升机上俯瞰杭城,指着正在建设的浙江大学玉泉校区,点了一句:第一幢竣工的一舍楼,“歪”了。根据其意见,何鸣岐先生重新对浙大校园规划调整。

这座歪了的舍楼,从朝向来讲,其实是正南北向的,但在苏联专家协助杭州所做的城市规划里,标志建筑物的中心轴,都从各个方向指向西湖,城市呈放射状。

1982年,杭州市被国务院公布为首批国家历史文化名城。在当时很多人的概念中,杭州未来极大可能成为一个如同威尼斯、维也纳一般的城市。

但是,威尼斯、维也纳不可能出现阿里巴巴,而杭州出现了。正是这种不可想象的变化,在这四十年间,成就了今天的杭州。

八九十年代,经济发展成为时代主题。加快步入现代化,一心一意搞发展,几乎是每个城市的必然过程。只是不同城市选择的策略,将城市引向不同的方向。

同为首批国家历史文化名城的苏州,率先唱了一出“保老城,建新城”的双城记,而在杭州,情况显然复杂许多。

我们如今以为西湖风貌保护与城市发展间的矛盾是最激烈的矛盾,但当年,这背后所隐藏的改善居民住房条件与城市发展空间的不足的矛盾,才是城市最大的矛盾。

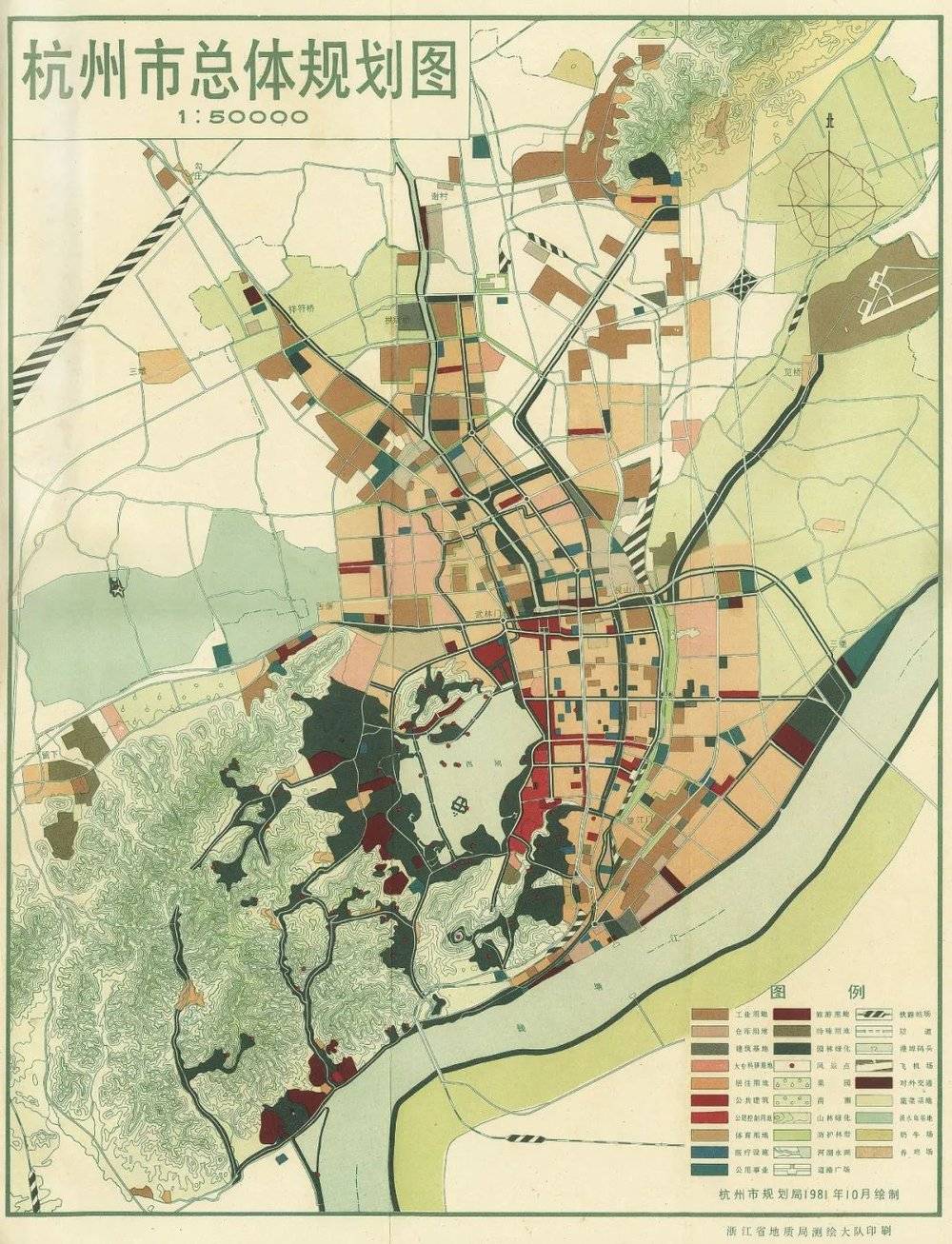

当年的杭州市区仅有430平方千米。城区东边是城市蔬菜基地,像今天永久性基本农田一样不能动;西边是西湖风景区和西部山林也不能开发;而市区外围被余杭和萧山所包围。规划师们就像在破茧前的蚕蛹里被束住手脚。为了打破困局,规划师们想方设法扩张版图。

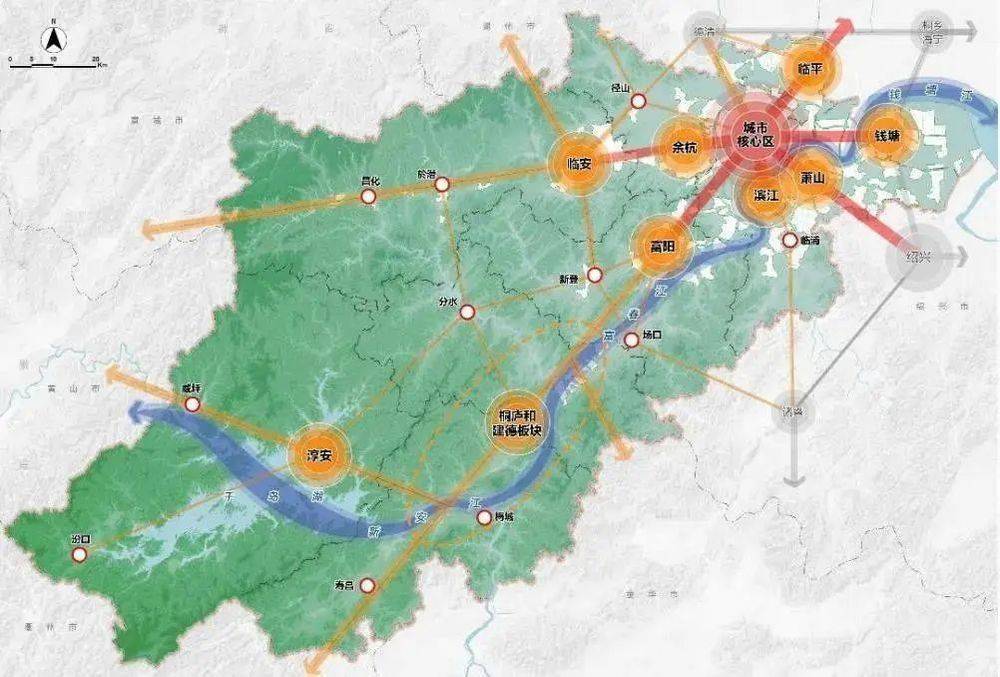

1991年5月,汤海孺在《杭州研究》上抛出一篇题为《跨江发展——杭州21世纪城市空间走向》的文章,明确指出“解决矛盾的根本出路在于冲破行政区划的束缚,跨江发展,把背江临湖的单核向心结构转变为以钱江为轴,两翼展开的沿江组团式布局”。1993年8月,新一轮杭州城市总体规划启动,为解决发展空间突破行政区划的难题,杭州市规划部门提出了“统一规划,分头实施”的设想,试图学习国外,在不动区划的情况下,与萧山共谋发展,组建钱塘江两岸的都市区。显然,萧山并不认同。

其实,不仅是当时的历史风貌保护原则尚未形成共识,规划中也时常遇到多规不统一的矛盾。在很长的一段时间里,国土局和规划局各执其事,相邻城市间各自为政。即使如汤总这样的工程师,早早对未来城市发展方向有所预判,也很难影响整个城市管理机构的处事与方向。好在如今,国土与规划整合为规划和自然资源局,我们也日益明白,“一张图”之于一座城市的作用。汤总用了一个比喻,规划就像各部门共同制定一个棋盘和下棋规则,建设就是在棋盘上按规划下棋。规划先行,引领建设。

而在如火如荼的建设时代里,先下手为强。于是乎,整个八九十年代,杭州不得不在螺蛳壳里做道场,旧城改造顺应需求,应运而生,中东河改造、庆春路改造,都成为杭州市政工程建设史上数一数二的大手笔工程。在快速改善居民住房条件的同时,也为历史风貌保护留下了遗憾。

在某些规划的时刻,不做什么,比做了什么更关键。时间来到九十年代末,正如开头所提到的那一刻,新市长仇保兴这个极有魄力的决断,在当时给一线工作者与当地居民带来了极大的压力和心理落差。但也有赖于态度的180度大转弯,给了从上到下一记文保理念的冲击,得以让已经在九十年代大拆大建中逐渐麻木的人们,重新反思历史风貌保护的思路和城市发展的方式。

更大的谋划在于区划调整。1996年,三墩、九堡、下沙、西兴、长河、浦沿六个乡镇划入杭州。2001年,萧山、余杭撤市建区。杭州正式提出实施“城市东扩、旅游西进”和“沿江开发、跨江发展”战略。

东边靠近长三角核心区,产业依托便利的交通条件在此集聚,加上大量围垦的田地,用于城市发展再适合不过。大刀阔斧的建设,在天高水阔的钱塘江边得到了释放,钱江新城成为杭州的城市新封面,也是这样的转向,给其后以西湖为核心的主城区的历史风貌保护留下了余地。

如果说钱江新城和滨江,占据了21世纪前十年的视野,那么第二个十年,未来科技城则以一种自下而上的方式,成为杭州另一支崛起的部队。这则要归功于杭州内在的两大创新驱动力,位于紫金港的浙大和位于未来科技城的阿里。

2019年,汤总再次前瞻性地提出了建设城市第三中心的设想。他认为,湖滨和武林广场是杭城的第一中心,传统商业和政治中心紧密结合;随着产业结构提升,杭州需要在钱江两岸(钱江新城和钱江世纪城)建设城市第二中心,发展生产性服务业来支撑杭州外向型经济、高新产业的进一步发展;而今城市走向创新驱动,城西科创大走廊成为创新发展的热土;杭州需要对标上海的虹桥国际枢纽和张江科学城,建设城市第三中心,支撑国家综合性科学中心建设、服务大走廊和辐射西部内陆地区。

杭州三大中心,担负起不同功能与角色,不是互相替代,而是一个相互补充、做大蛋糕的关系。

在最新的《杭州市国土空间总体规划(2021~2035年)》草案中,杭州的城市性质,也着重点出了国家中心城市、国家综合性科学中心和全国数字经济第一城。

不止于一座旅游城市,如今杭州可以承认自己的“野心”。在汤总看来,杭州建设世界名城是历史的回归。他更认同《天才地理学》一书中的观点,书里把南宋时期的杭州比作文艺复兴时期的佛罗伦萨。一座城市,如何运用细节,如维也纳的第一座咖啡馆,纽约的中央公园,杭州的湖光山色、小桥流水,去塑造民众的灵感容器,最终酝酿了一个个风情万种的天才人物。而这种天才的多样性,又反过来成就了城市的丰富性。

▲文一西路一路延伸到未来科技城 摄影@hexiang

当一座城市成为区域中心,成为足以囊括更大辐射能级的核心城市,城市的功能、效力,势必从简单走向综合,从单一轴心走向多中心复合。这也是为什么,杭州从西湖时代,一撇向东,走入钱塘江时代,如今一捺,又形成了城西科创大走廊。

一撇一捺,一座城的骨架像人一样,舒展开了。

胜利的边缘

1983年,杭州市第三轮城市总规获批,城市定位回归“国家重点风景旅游城市”、“历史文化名城”。首次明确提出:延安路以东至浣纱路以西,以及吴山东侧地区,建筑层次控制在4~8层;浣纱路至中河路一带,建筑层次控制在5~15层;中河路以东一带,控制在5~20层。1984年,历史文化名城保护规划开始补充编制,以分散性、抢救性保护和修缮国家级、省市级文保单位为重点。

但历史文物保护界定范围的概念,与今天的认知还有巨大的距离。尤其在旧城改造的过程中,文保思路简单,关注单一建筑,判断其历史价值,不达标就拆掉。很少有人能理解这些古早破旧民居可能蕴含的时代特色和人文价值,以及它们是如何形成建筑群,塑造城市街巷的肌理格局,从而形塑一座城市的独有风貌的。

与此同时,思想上的争端也逐渐白热化。就湖滨的保护与开发,渐渐形成针尖对麦芒之势。规划部门坚持,应遵循国务院批复的总规要求,控制建筑高度,保护城市天际线;而更多的建设单位则认为时代变了,需解放思想,从杭州发展实际出发,重新规划和布局城市。

1985年,浙江大学湖滨校区主教学楼开始筹划,并于1993年正式交付。在离西湖仅有500米左右,这座67米的高楼对西湖整体景观造成了巨大破坏。这座备受争议的“西湖第一高楼”,从投入使用到爆破拆除,仅仅过去了13年。

1996年底完成的《杭州历史文化名城保护规划》,前瞻性地提出“要体现杭州历史文化名城个性和地域化特征,在旧城改造中,突出保护‘三面云山一面城’的城景结合大格局和旧城街道、水系等基本格局,保持西湖山水和城市形成的基本轮廓线和主要的景观视廊”。

这是由“单点”到“格局”的文保理念提升。对于80年代就已经成为历史文化名城的杭州来说,它出现得太晚,但在发展的时代命题前,它又超前于公众意识和长官意志。因此在当时杭州轰轰烈烈的旧城改造运动中,这个声音显得很微弱。

2001年,南宋皇城遗址申报全国重点文物保护单位,批下来变成了整个临安城,杭州政府傻眼。按照传统保护规划的方式,整个临安城画个圈,那就意味着聚集最多老杭州的西湖东岸15平方公里老城区,几乎都动弹不得。这个看似无解的困局之下,临安城保护规划一拖再拖。直到2007年,老王书记看到了西安大遗址保护的新模式,在精准保护之余提倡生态与民生的相辅相成,很受触动。他知道杭州差不多可以动手了,于是找来杭州市规划设计院的华芳,与东南大学联手完成《临安城遗址保护总体规划》。

这是华芳做的第一个国保级保护规划。在省文物协会副会长付清远先生的指导下,规划者们首先树立了正确的文物观,理解何为城址。而后紧紧围绕着城址的保护,抓住轻重缓急。以规划者的角度,国土空间的站位高度,去思考历史保护。其保护理念和规划策略,也有极强的针对性和可操作性。

从研究考古资料、参照历史地图开始,对临安城制定“点线片”相结合的精细区划,明确考古重点和遗址保护措施。而那些在历史上或发展过程中地下空间确实已经破坏的灰色区域,则被华芳形容为一座城市的“喘息空间”。

最终,这次全方位探索大遗址保护与城市有机更新的“杭州模式”,获得张忠培、安家瑶等国家遗址保护专家们的一致好评。此后,华芳所领导的城市发展与历史保护研究所,成为规划设计院中,一个极为特殊的存在。

他们既体认文保的价值,也理解规划发展的痛点。在他们看来,历史风貌保护与城市发展并非绝对对立,两者间还是有盘桓余地的。规划的第一步,就是研究历史,厘清价值,而当文物面临建设过程中的破坏风险,这群规划人的叹息扼腕甚至不亚于考古人。与此同时,他们也反对“绝对固守”的文保策略,不希望“文保原教旨主义”将自己置于当代城市生活的对立面。

而这对于规划人与文保人都提出了更高的要求,“历史保护与城市规划的融合,还有很长的路要走。”华所坦率地说,“很多时候,我们已经走到胜利的边缘了,但在落实过程中,仍然会有走偏的风险。”

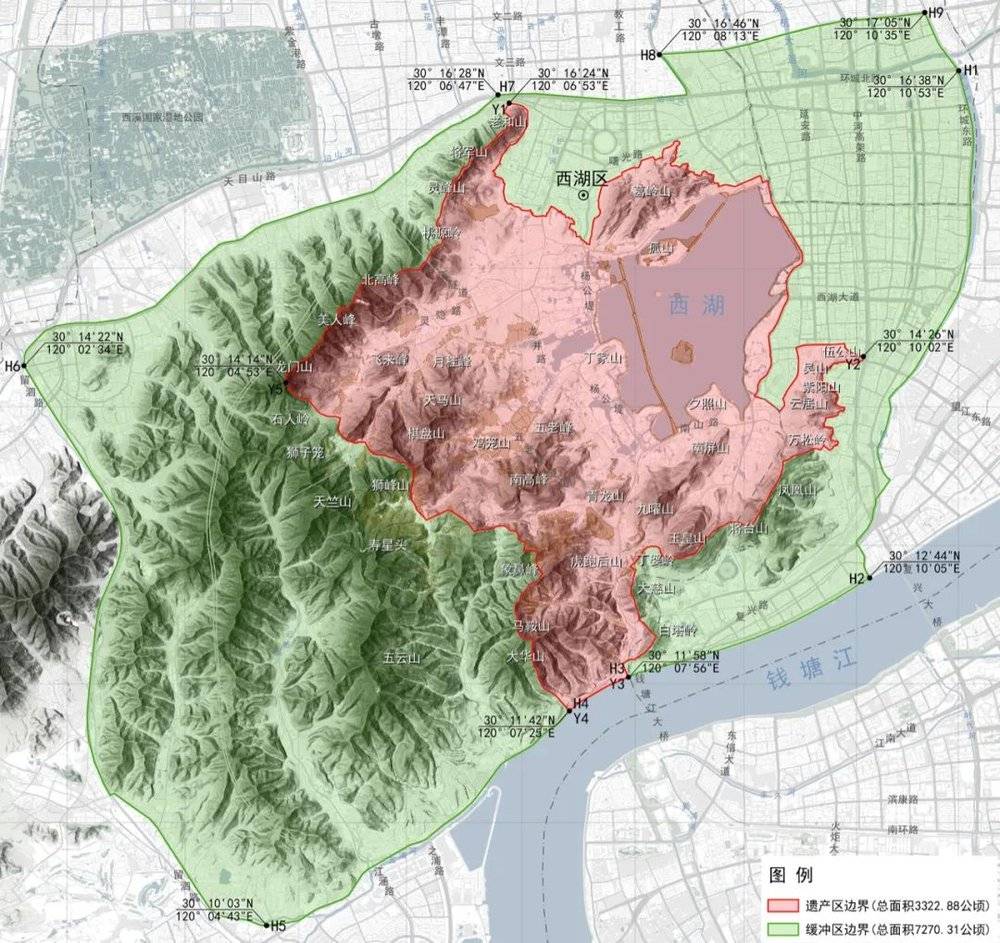

2011年,西湖申遗成功,对于西湖周边景观的理想形态,人们也在拉扯中逐渐达成共识。申遗文本中明确了传承古韵又符合当代审美的尺度把握依据,“西湖的宽度是2.8公里,老城到贴沙河边,也是2.8公里,两边是均衡、协调的一个尺度关系。”

而申遗成功十一周年后,我们依然会发现,西湖在践行文化遗产保护过程中所面临的诸多挑战,世界遗产的帽子会不会被摘除,让其间的每一个人诚惶诚恐。规划,既要考虑宏大问题,如一座城市的思想性如何体现;也要考虑细枝末节,如一块指示路标应该怎么标。有时,细节更宏大。

作为城市发展与历史保护研究所所长的华芳,与中国建筑设计研究院总规划师、建筑历史研究所名誉所长陈同滨,共同编制了《杭州西湖文化景观保护管理规划(2021~2035)》。

针对西湖文化景观在遗产价值研究与阐释、保护区划管理,以及建设管控、城湖格局管控、文化旅游、社会发展、遗产影响评估等方面的问题,一共有38项专题研究,其中杭规院负责了18项。小到景区的道路交通,大到灵隐寺的用地指标,把西湖面临的矛盾一一抛出来。在他们看来,申遗成功从来不是完结,活着的西湖,时时刻刻都在遭逢不同的问题。

而许多保护规划的观念,也在实践经验中逐步改进提升。在进行了《良渚古城遗址人口承载力评估及外迁安置规划研究》后,华芳团队意识到,将重点保护区居民外迁到一般保护区安置的传统做法,破坏极大。毕竟,不仅城址,聚落、稻田、水系,整个保护区的生态都是良渚时期留下的,都是保护对象。千百年来生生不息的村落,本就是良渚宝藏。而这种保留和有机更新利用,恰恰是对尊重文化遗产原真性的最好体现。因此,在最新编写的《良渚遗址保护规划2021~2035》中,合作团队更注重考虑原住民的利益,把可持续发展作为重要的研究内容,进行了深入系统的研究和专项的规划。

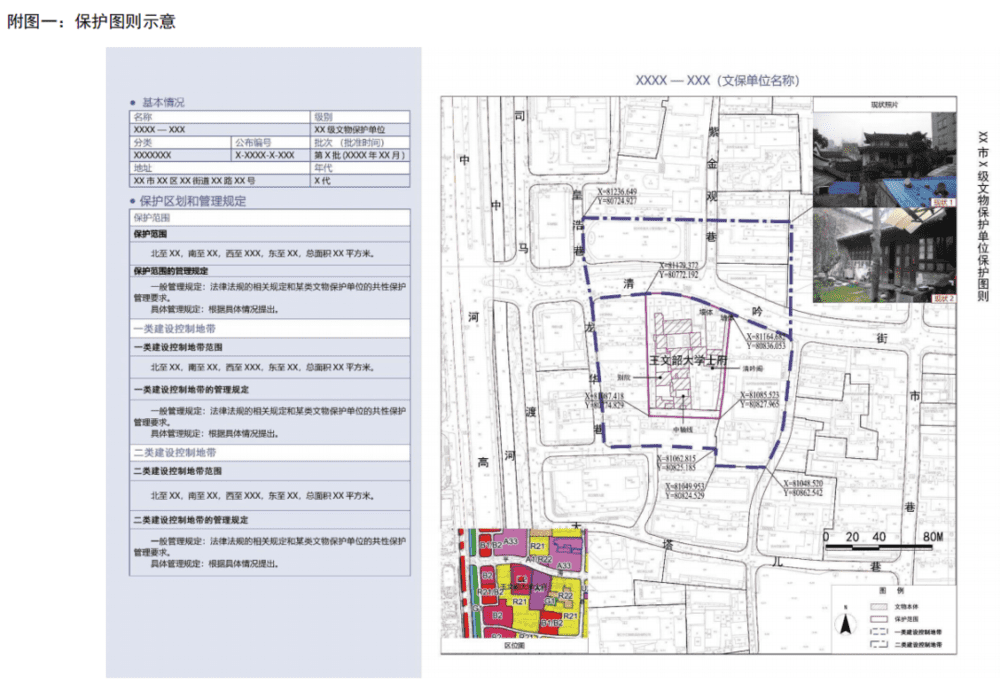

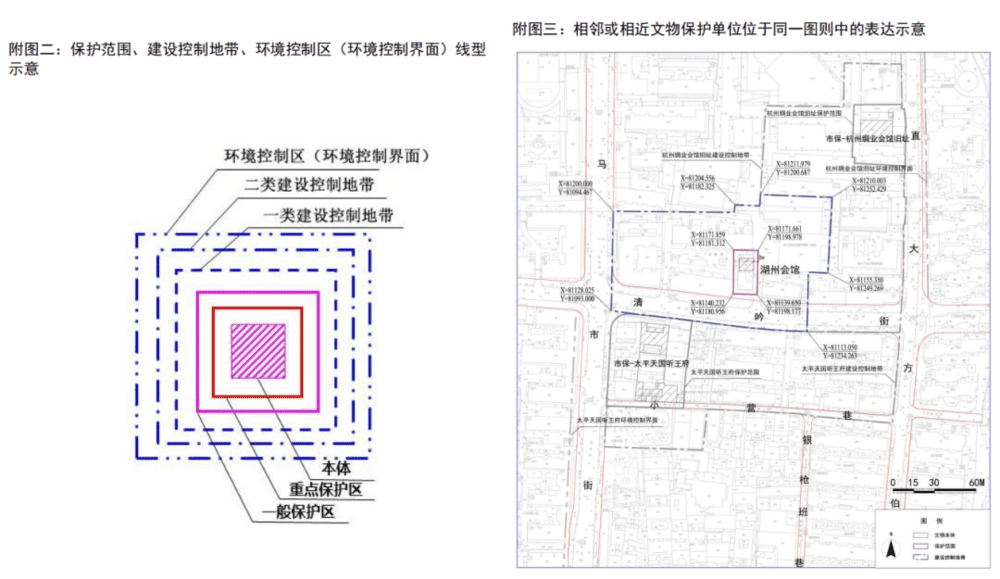

三大世界文化遗产的总体规划仅仅只是开始,城市发展与历史保护研究所用了10年时间,对杭州拥有的国家省市各级共计600多处文保点,进行了保护范围和建设控制地带的划定。

事实上,每年政府公布的文保单位,仅仅只是纳入名录。而纳入之后怎么办,这个文保点的保护范围在哪里、建设控制地带包含到哪里、保护要求是什么,都要由城市发展与历史保护研究所进行研究和规划,由此形成的《浙江省文物保护单位保护范围和建设控制地带划定导则》,会成为文物的法定保护罩。

这份划定导则,以三大原则将杭州经验向全省输出:

第一,从保护文物的本体到保护文物的环境。早在2011年,联合国教科文组织发布《关于历史性城市景观的建议书》,倡议“将遗产保护工作的重心从对纪念性建筑物的关注转移到对城市生活起构筑作用的城市价值的关注,以及将建成遗产融入城市空间发展的核心位置”。“两划”导则编写启动时,就与国际接轨,按照倡议提出的原则,将周边的空间与文物关联在一起,强调物质、社会、文化和经济在时空上的整体性。

第二,多规融合统一。在过去很多年里,不同职能部门各司其职,互相不了解,也无法提出要求,谋求合作。而现在城市发展与历史保护研究所恰恰就立足于两者之间,既研究文保也了解规划,将两者的诉求融合,形成通识,为全省各级单位提供行动的依据。

第三,创新管理手段不能局限在保护范围监控地带。古遗址、古墓葬、桥涵码头、石窟石刻等各类型文物,依据其独特的轴线关系、廊道要求等等,均对其环境控制界面提出相关管控需求,细到每一类文保三米还是五米的范围底限,都一一做出清晰明确的规范。

而对于尚未列入文保单位的其他建筑,其文化价值的评判标准也越来越明晰。既要关注年代及建造工艺,同时,对于具有独特时代特征的,即使不足五十年,也应该被看作“时代建筑”加以保护。正如老王书记在仔细倾听建筑大师王澍的讲解后说过的这样一句话,“按照王老师的意思,哪怕违章建筑,该保的,也要保。”

回到九十年代的杭州,每一个住上新楼房的杭州人并不怀疑,生活正在一点点变好,人民更富足,城市更完善。也只有当完成了这一点,清河坊惊心动魄的营救,才得以获得被大部分民众理解的土壤。一个值得憧憬却又残酷的事实是,。于是,在当下成为历史前,规划师的每一刻都显得如此迫切。

这让人想起了韩国清溪川复原宣讲会上,市民与专家之间的一问一答。

一学生问道,“所以,你们想要的清溪川究竟是什么样的呢?”专家回答,“毋庸置疑,结果,会达到那个时代的国民的水平。也就是,正好会达到我们市民的水平,不高,也不低。”

那意味着,在城市保护和城市发展的两极中,或许我们将永远徘徊在胜利的边缘。

参考文献:

[1] 《杭州韵味/城市规划七十年》

[2] 《传承与共生:中国世界文化遗产与社会发展研究》

[3] 张燕镭《杭州近代城市规划历史研究(1897-1949)》

[4]《钱江新城》

[5]《新城岁月——钱江新城建设亲历记》

[6]《历史性城市景观:城市更新中的遗产保护理念》

[7]《城市记忆 | 亲历者说:抢救和保护清河坊的一二事》

特别鸣谢杭州市规划设计研究院原总工程师汤海孺、杭州市规划设计研究院副总规划师、城市发展与历史保护研究所所长华芳接受采访。

本文来自微信公众号:城市秘密(ID:chengshimimi),作者:一大碗,设计:徐世明,插画:朱小贱,摄影:停香、黑白之舞,编辑:大倾城、尤可