我叫Lime@LIME会修画,1992年出生在广西南宁。广西从来没下过雪,但是我却在每年大雪封门的俄罗斯圣彼得堡,一待就是七年,这就好比把一条热带鱼扔到了北极冰湖一样。

这一切都源于我对绘画的热爱。

3岁那年,从我第一次拿起画笔,把家里的墙全部画满东西开始,这种热爱就变得一发不可收拾。

(已经30岁的我,漂在北京)

此后,小学和初中的课本无一幸免。比如给杜甫加头发啊,把女孩画成男人啦。在学校的很多时间都被我用来涂鸦和画画啦,文化课成绩,一直是全班吊车尾。

但我父母却并没有打击我对画画的积极性,反而送我去当地知名的画画培训班,让我发挥特长。

高中的时候,我的绘画水平已经是我们当地培训班最好的了。那时,我的愿望是考上八大美院之首——中央美术学院。

为了离梦想近些,艺考前爸妈把我送到北京,在中央美术学院附近找了个培训学校。老师们都是央美毕业的,也算是近水楼台了。当时考前班里的学生,都是全国各地的艺术尖子生。

第一次见到这么多高水平的同学,我的心不免忐忑。培训班老师看了我画的东西,跟我说:“你的画路子太野,我没法给你改”。

为此我曾一度陷入了极度的失落和自卑。

(3岁时到处涂鸦的我)

但我并不服气,憋着一口气要扳回一局。于是,坚持每天从早画到晚泡在画室里,老师做示范画时,我就躲在她后面有样学样地描。

我一有空就去学校书店蹭画册,看莫奈、梵高、塞尚、毕加索这些大师的画作,只要是能让自己提升的机会,我都不会放过。

由于我长时间的专注和焦虑,神经绷得太紧,没注意胸口长了一个特别大的痘痘,直到挤出来的时候才发现,脓居然是黑色的,这时才觉出痛来。但我也没让自己浪费时间去医院,后来痊愈后胸口留了个很深的坑。

靠着倔强不服输的个性和死磕到底的决心,只花了三个月,我的绘画水平就有了质的飞跃。我得到了老师的称赞,他竟然夸我是天才!

(我在北京考前班的油画写生作品,3小时完成)

就连以前对我爱搭不理的优秀生们,也开始对我刮目相看。直到高考前,我的绘画成绩一直稳坐考前班前三名。后来校长单独给我说,考央美,我有戏。

在北京备考期间,我了解到,很多央美的老师有在列宾美术学院留学的经历。俄罗斯列宾美术学院在全球四大美院中排名第二,为世界培养出很多知名美术家。

我当时就在想,为什么不直接去列宾学习呢!身边的人听了都觉得可笑,毕竟这么久以来,连我们这么专业的美术培训机构,也没出过考上列宾美院的考生!

但是我爸妈很支持我的想法,在他们眼里,我的进步有目共睹。我爸曾经跟我说:“女儿,努力不一定会成功,但是放弃一定会失败。”更坚定了我的决心。

2011年高考结束,我独自一人踏上了去俄罗斯求学的旅程。

(俄罗斯列宾美术学院)

列宾美院的招生教学理念是宽进严出,任何向往艺术的人,都有机会去那里读预科。但是,一年过后预科考试成绩通过,才能正式入学。

所以,我深知预科这一年对我来说有多重要。

10月初,我从北京出发,经过辗转跋涉,到了圣彼得堡,可俄罗斯俨然已经是冬天了。

一下飞机,我就被眼前这个陌生的世界吓到了,来来往往的人全都是金发碧眼大高个。加上语言不通,18岁的我一下飞机就晕头转向了。

我拖着两个大行李箱,着急地在接机的人群里四处寻觅,终于看见了一个亚洲面孔的小哥。他举着一张纸,上面是我的名字,那一刻,我心里的石头落地了。

来接我的人是美院的学长,一个中国留学生,人非常憨厚热情。他看我还没有安排住宿就告诉我,碰巧他的同学毕业回国了,空出了一个小单间可以直接拎包入住,但是要跟俄罗斯人一起合住。

(在俄罗斯读预科时住的筒子楼小单间)

那是在一个学校附近的破旧筒子楼,一层楼有七八户人家,共用一个厨房和浴室。这让我想起幼年时期跟爸妈一起住的那种集体宿舍,怀念那热闹亲切的感觉。

整层楼除了我之外,其他的住户都是当地的俄罗斯居民。我的俄罗斯房东是个50来岁的中年妇女,个儿不高胖胖的,笑眯眯的,人特别好。

隔三岔五,家里炖点啥好吃的她总会给我留一份。靠着和当地人群居这个优势,我很快就适应了圣彼得堡的生活节奏,口语水平也在跟邻居的交流中,突飞猛进。

从刚来时指着邻居锅里的饺子问“这是谁?”(俄语中这是谁、这是什么只差一个单词)到后来可以跟邻居们交流家乡的趣事,只花了短短几个月的时间。

(圣彼得堡美丽的晚霞)

我们预科班大概有一百多人,都是从中国、美国、日本、新加披等世界各地慕名而来的学生。

不仅国籍不同,年龄跨度也很大,有跟我一样高中刚毕业的学生,还有工作后重新来进修的艺术爱好者。

因为一年后的预科考试,会淘汰掉班里三分之二的人。所以我们既是生活上的同伴又是学业上的竞争对手。

预科班里配备一个翻译,负责翻译老师上课讲的内容,当然了,光靠翻译是不够的,我们每天上午还得先上两节俄语课,主攻语言。下午再去教室上专业的画画课。

等到选专业时,我才知道可不止画画这么简单。学校有油画、版画、雕塑和建筑这四个大系。其中油画系又分架上绘画、大型壁画、舞台美术、教堂圣像画、古画修复等不同方向。

(这是我预科考试当天照片)

我听说古画修复每年报考的人很少,寻思着录取的几率会更大。后来才知道另有隐情。

原来古画修复要学习很多专业知识,需要学生大量阅读俄语专业书籍。报考的学生不仅要画好,俄语也必须要强才行。

我当时琢磨着,又能学油画,又能修油画,岂不是比别的油画系的学生还多学了一门手艺么?

这种好事儿我得上啊!不就是学俄语嘛,咱好好学就是了!

一年的预科生活,我每天都是在从家到学校两点一线度过的。上午学俄语,下午去教室画画,晚上回家画作业,没有任何娱乐和休闲。

一年转瞬即逝,当我在入系考试成绩表上看见我的名字的那一刻,我知道我做到了,这一年来的辛苦都值得!

(我刚入系的开学典礼)

(我刚入系的开学典礼)2012年的10月,我穿过一片有着金黄色枫树林的马场。开启了大学生活,正式成为了一名列宾美院的学生。

我怀着激动不安的心情,推开了修复系工作室的大门。一个穿着板正的西装满脸慈祥的光头老爷爷迎面而来,我从同学小声嘀咕中得知,他就是修复系的老大。

虽然他面带笑容,但依然威严肃穆,可能这就是修复师该有的气质吧!

大学里,我们的主要任务不光画油画,还要学习修复的基础理论和油画的历史。第一节课我就傻眼了,虽然已经学了一些俄语以及专业名词,但真的不足以应付这纯俄语版的专业理论教学。

俄罗斯人在课堂上就能听懂的知识,我得用录音笔记下来,然后下了课回家再听无数遍才理解。

刚开始的几个月,我压根就跟不上教学进度,无形的压力,让我仿佛回到了北京考前班的日子。

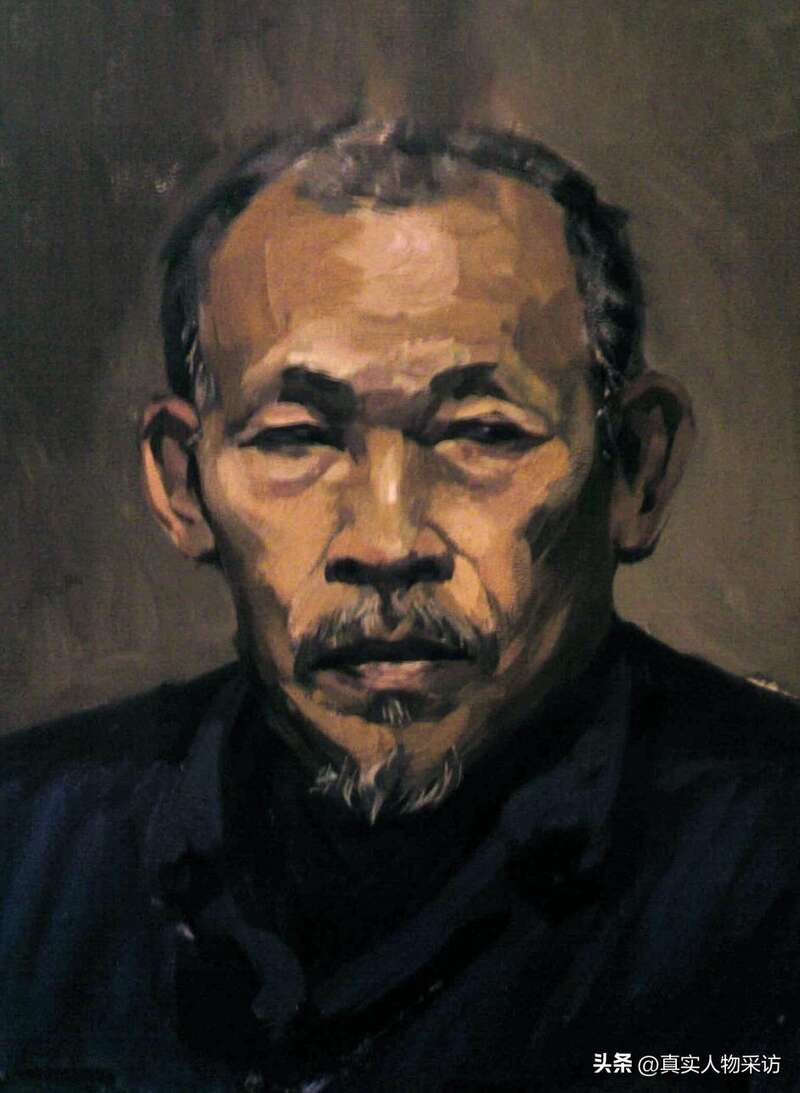

(光头爷爷-修复系主任巴普洛夫·格力高维奇)

(光头爷爷-修复系主任巴普洛夫·格力高维奇)那段时间我非常苦闷,为了不让父母担心,我给他们打电话都只是报喜不报忧。心情不好的时候,我就写日记,一学期写了厚厚一大本,期中考试成绩也可想而知。

有一天傍晚,我在外面街头晃荡,因临近圣诞,街上的圣诞气氛特别足,到处张灯结彩。熙熙攘攘的人群中,只有我形单影只,我觉自己像一只流落街头的小狗。

正当我的眼泪快要决堤那一刻,迎面走来一个人,那是我们学校外办处主任法伊娜。她问我为什么这么晚还不回家?还亲切的帮我把敞开的衣领拉链拉好。

法伊娜似乎看出我有心事,温柔地对我说道,快回家去吧,马上要下大雪了。感受到来自师长的关怀,我的心里瞬间暖烘烘的。

教堂的钟声在耳边响起,伴随着漫天的飞雪。这几个月以来求学的孤独感、落差感,似乎也烟消云散,原来在离家几千公里的俄罗斯,也有人在关心着我。

(圣彼得堡的雪,下了半天就有半米厚了)

(圣彼得堡的雪,下了半天就有半米厚了)我开始打起精神,重新投入战斗。每天不停地翻字典、记单词,天天捧着外文读物看。

慢慢我发现,老师讲的东西我能听懂了,有时候连续一整段话都不需要翻字典,成绩也渐渐也得到了老师的认可。

但这只是开始,比专业俄语更晦涩难懂的解剖课程在等着我了,想成为一名艺术家画好人体,这门课是绕不过去的。

想到解剖,胆小的朋友们可能会害怕,其实我一开始也心慌慌的。还好我们的解剖课主要是学习人体骨骼和肌肉的走向、起始点之类。

考试的时候不仅要把各个骨头名字烂熟于心,还得能默画出来,这对外国学生本来就难。后来又听说,如果解剖考试没通过,还会被学校劝退,每年因此被退学的学生不在少数。

(我解剖课的习作)

(我解剖课的习作)得知这个消息后,我更是对解剖课产生了恐惧。所以只要一有空,我就会跑到解剖教室,捧着一块块头骨仔细端详、刻画。

男人头骨跟女人头骨形状还不太一样,要区分记忆。就这样这门课又被我死磕下来了。

大三,是我绘画技艺突飞猛进的一年。因为我们暑假会离开学校去博物馆对古画进行现场临摹,那年我们去的地方是冬宫。

冬宫是曾经沙皇的皇宫,也是游览俄罗斯的必去景点。可我们是来临摹古画的,根本没有闲情逸致去观光。

教我们古画临摹这门课程的老师是个小老头儿,一看就不简单。双手纹有厉害的纹身,像是个狠角色。

有次课堂上,他正在很认真地给我们讲油画技法,突然一阵婴儿大笑的声音响彻整个教室。我们还在纳闷谁在搞笑,只见他淡定地从口袋里掏出了手机,这反差让我们惊掉了下巴。

(跟痞帅技法老师的合照)

(跟痞帅技法老师的合照)虽说老头儿看起来痞坏痞坏的,但是业务能力是没得说。在他的指导下我的绘画水平有了明显的提高。

最后,我在冬宫临摹的油画也被学校收藏了。

除了冬宫,我还在莫斯科格拉巴里艺术修复中心实习过,这个修复中心成立有一百多年了,成就斐然。但我刚到没几天就闯了大祸。

当时带我实习的是阿西娅老师,因为她是从列宾美院毕业的。一开始阿西娅对我这个小学妹格外地友好。可能在她的意识里,校友水平应该很放心,我们可以轻松愉快的相处。

但我刚到修复中心,特别紧张,生怕一句没听懂,她们会质疑我的实力。但越紧张越出错,有一次,阿西娅让我去做鱼胶(修复油画的一种加固胶),由于心急,竟然把很重要的一步给忘记了,这样相当于鱼胶直接废了。

(在冬宫临摹古画)

(在冬宫临摹古画)当时的鱼胶特别贵,一公斤就要2000块人民币。当阿西娅发现的时候,她表现出来的鄙夷的神色,我至今忘不了。

她当着所有人的面直接开骂,问我到底是怎么学的?骂的我像个白痴,当时我的脸刷地一下全红了,只能在那不停道歉。

那天晚上我久久不能入眠,半夜爬起来,仔细把我以前的笔记重新看了一遍又一遍,想着未来的二十几天千万不能再出错!

(我在实习期间和阿西娅合作修复的作品)

(我在实习期间和阿西娅合作修复的作品)之后的日子,我每天都是最早一个到修复中心。阿西娅来的时候,我已经早早坐在工位上干活了。后来在她的指导下,我完成了一幅俄罗斯著名画家尼古拉·博佳托夫的肖像画,也扭转了我在她心中的印象。

大学第五年暑假,我选择了前往莫斯科的特列季亚科夫画廊的修复工作室实习。工作室老大安德烈是我们系主任的好兄弟。

但是刚到工作室第一天,同事们就给了我一个下马威。

他们一直在转着圈子问我各种问题,好像是在测试我的俄语水平,帮我找这个月即将修复的画,也是很不积极,拖拖拉拉一上午,才在库房里翻出一幅不知名的作品,丢给我修复。

后来我才知道,他们接触过的留学生俄语都不是很好,对我的初始印象也不好。

(在特列季亚科夫画廊实习和同事合照)

但是我并没有因此对工作懈怠,毕竟去年已经有过一次实习经历了,这次我显得格外的从容。

俄罗斯人有爱喝下午茶的习惯,我会时不时的带一些小蛋糕去跟他们一起分享,跟他们讲一些中式笑话。在我的“笼络”之下,他们对我的态度从一开始的敷衍,到后来的认真指导,一百八十度大转弯。

最后,我在一个月的实习期间,突破性地修复了三张作品。

大六开学我就进入到毕业季的筹备中。当时我们有三张画可以选,我们班的扛把子选手lisa抢先把第一张巨型画作锁定了。而我为了挑战自己,则选了一个中等有裂缝的古画。

在给画拍照的时候发现,这幅画的病害可不是一般的多,除去那道疤不说,脸上那层东西不会是谁吐的“圣水”吧?这波浪一样皱巴巴的画布又是啥?

再看背面,真是闪瞎了我的24k纯钛合金狗眼!这些布块又是些啥?看来我的修复报告必定是10万字起步了。

(毕业设计时,工作室漏雨了)

狠人话不多,直接开干,里里外外一顿检测分析,发现画上的人是亚历山大二世,怎么把它脸上那道疤给修好呢?

于是我在网上查阅了很多关于亚历山大二世的资料,关于他的画像就有十几个版本。我在这些图片中挑了一个角度跟这张画最像的一张图作为参考。

修复过程每天两点一线,毕竟是自己的毕业作品,咱还得认真对待不是。完成大概百分之九十的时候,因工作室年代比较久远,赶上雨季还漏雨了。

可真真是屋漏偏逢连夜雨呀!

因为画不能受潮,且还是文物,这屋顶漏雨的点还是随机的。我们只能拿着伞、还有各种盆子接着,晚上就用厚厚的塑料膜盖着。

紧赶慢赶终于在毕业答辩之前完成了,答辩当天来了几百号人,紧张的气氛直接吓哭我,但是面对专家们各种刁钻的问题,我愣是一个不落的回答了。

(答辩当天场景照片,我正在答辩)

顺利毕业似乎没有任何悬念,可我没想到,我竟然是修复系唯一一个顺利毕业的中国学生!而且是满分毕业!

痞帅的技法老师还热情地给我送上了鲜花,风在树梢,鸟在叫,心情无比美好!这简直是我人生的高光时刻!

在追求艺术的道路上,我经历了无数个孤独的夜晚,现在终于毕业了!想家的念头一发不可收拾,我要回国!

2018年我拒绝了圣彼得堡几个工作单位伸来的橄榄枝,启程回国。回到了北京,我当初出发的地方。

但是一切没有我想象的那么顺利,油画修复师这个职业在国内现在还没列入职业大典。油画在国内的历史只有一百多年,大家对油画修复的认识近乎盲区!

(毕业设计作品,古画亚历山大二世肖像画修复)

合适的工作并不好找,北京也只是一些大单位有相应职位,且只招聘博士。我这名校留学回来的硕士不够格,投了很多简历都石沉大海。

怎么办呢,真怕在等待中冷却了热情!我想起丘吉尔的一句话:机会不是等来的,是争取来的。

我静下心来,一边继续提升我的专业知识,一边也自学了设计。为了养活自己,我也接一些品牌设计的工作,慢慢的一些熟识的老师和同学也会帮我推荐一些油画修复的单子。

随着时间的积累,我在这个圈子也有了一点小小的名气,一些大的单位或者修复机构时不时的也会请我去做外援。

转眼间毕业四年了,我依然漂在北京,但始终没有放弃我的梦想。我现在终于拥有了自己的修复工作室,拥有了一个属于自己的小天地。

(在工作室修油画)

我现在也开始研究自媒体,时而发一些关于油画修复的视频,想给大家科普一下各种油画修复的知识。当看到很多人感兴趣,也从中学到了一点自己需要的东西,我觉得就够了。

每一件艺术作品都是人类智慧与灵感的结晶,我觉得我有责任、也有能力去挽救那些古老的油画和久远的艺术品,这也是我兴趣所在。

修画能让我安静下来,修好一张画的过程越痛苦,难度越大越有成就感。

在外人看来,修复古画是枯燥单调的,而我却是乐在其中。我会在那个过程中想清楚其他解不开的事情,有点像修行,总会有修好的那一刻。

有时候暂时没画修了,我就会去淘一些别人不要的旧画、破画回来自己练手,也没想过要靠这门手艺赚大钱,现在纯粹就是自娱自乐、用爱发电。

(在潘家园淘旧油画到凌晨)

中国艺术领域新起的野生修复师,我喜欢这样称呼我自己。

今后希望把工作室越做越大,召集一些跟我一样喜欢艺术的年轻人,继续燃烧青春挥洒激情,让更多国人了解修复这门艺术的魅力。