昨夜,在对阵英格兰,奏国歌时,伊朗国家队拒绝了唱国歌,集体保持沉默。

央视世界杯转播团队全程播放了这一幕,还把镜头给了观众席上一位泪流满面的伊朗女性。

这既是感动的泪水,也是担忧的泪水。

这不是伊朗国家队第一次拒绝唱国歌,在和厄瓜多尔的热身赛中,他们也拒绝了唱国歌。

在世界杯这样的国际舞台上,伊朗国家队拒绝唱国歌,对伊朗的政治影响十分恶劣。就在半个月前,伊朗已经退役的足球天才,被誉为“亚洲第一前锋”的阿里·代伊就因声援伊朗女性而被逮捕。他们回国后,很可能遭到伊朗当局的施压。可这支伊朗国家队仍旧不顾一切地站在绿茵场上,以沉默声援伊朗女性追求自由的权利。

我们常说,伊朗是反美斗士,是硬骨头。在这一刻,我们可以看到,伊朗不仅是反美硬骨头,也是追求自由,反对封建神权禁锢的硬骨头。他们是真男人!

在这一刻,队长看到的是,民国时期的中国先贤们在中华大地上,掀起了一场浩浩荡荡的新文化运动。正是那场英勇向前的新文化运动,才为14亿中国人剃除“心中的辫子”,打下了最为厚实的基础。反封建、反迷信、反神棍,在中华大地上落叶生根,开花结果,才造就了今天的社会主义新中国。

“剃头上辫子容易,斩心中辫子难。”大家不要以为新文化运动没有流血牺牲,引进马克思主义,也是新文化运动领袖的李大钊就在第一次国共合作破裂时,被国军逮捕绞杀。

我们今天所拥有的平等、自由和人权,都是站在先辈的肩膀上所获得的。没有鲁迅、胡适、陈独秀、李大钊、刘半农等先辈所引领的思想解放,我们就无法剃除心中的辫子。解放思想,犹如挖人祖坟,是无声的战争,也是需要流血牺牲的无形战场。

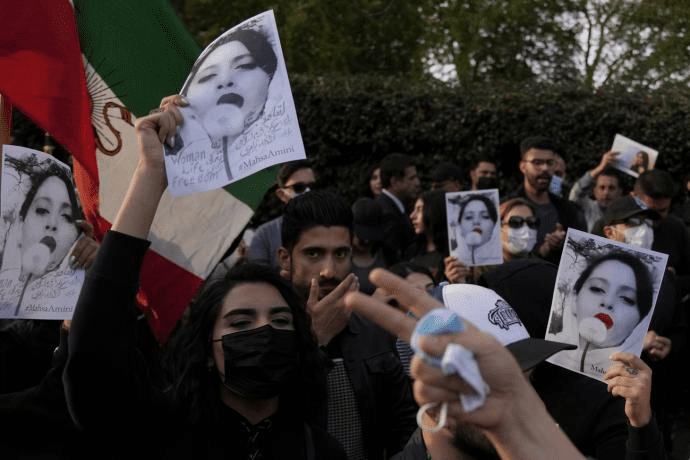

伊朗抗议已经持续60多天,扩散至200多个城市,起因来自于22岁女孩阿米尼之死。据伊朗反对派伊朗人民圣战者组织称,有300多人在抗议活动中被杀害,超过3万人被逮捕。也许,这个数据有所夸大,但流血事件显然是无法忽视的。

伊朗国家队球员阿兹蒙在社交媒体上发表言论称:“我愿意为了伊朗女人的一根头发而牺牲这一切。”

“勇敢的伊朗妇女们,希望有一天全世界都会尊重你们!”

从这就能看到,支持伊朗女性自由的不只有伊朗妇女,还有伊朗的男人。我们都知道,在伊朗的教法之下,男性是普遍受益者,而女性则是被精神压迫者。可是,作为男性的伊朗国家男子足球队仍旧站在了伊朗女性的一边,这是不容易的。

伊朗的这次抗议浪潮像极了晚清时期的“剪辫子”运动。伊朗女性要求拥有“头巾自由”。这种“头巾自由”应该包括“戴头巾的自由”和“不戴头巾的自由”。就如中国晚清时期的“剪辫子”,中国人要有保留辫子的自由,但也要有剪掉辫子的自由。

北大学者辜鸿铭保留着辫子可以在北大当教授,胡适、陈独秀等人剪掉辫子,也可以在北大当教授。这才是完整的辫子自由。

伊朗女性有没有追求头巾自由的权利?当然有。这种中国女人与生俱来的权利,却是伊朗女性正在流血斗争,可望而不可即的权利。可是,回望曾经那些裹小脚的老一辈中国女人,她们是否天生拥有穿鞋的自由呢?

今天,中国女性的权利又何尝不是先辈们冒着生命危险斗争而得来的?

今天的伊朗是一个政教合一的民主选举国家。这是伊朗神权派和世俗派斗争妥协后,最终组成的一个神权和民主政治整合而成的粘合体。伊朗既有民选政府,又有凌驾于民选政府之上的宗教领袖。民选政府的存在让伊朗人民拥有比其他君主制中东国家更多的人权和政治权利,如集会、游行、示威等合法抗议活动。

在公众场合伊朗女性也不被要求穿罩衫,只需要戴头巾就可以了。这种神权领导下的民主选举制度,让伊朗看起来既不够清真,又不够民主,更像是一个神权派和世俗派相互妥协的结果。

在伊朗,世俗化进程开始于1963年,结束于1979年。虽然霍梅尼通过伊斯兰革命推翻了巴列维王朝,但并不代表所有伊朗人都想要成立一个神权至高无上的国家。伊朗人反对巴列维王朝,是反对封建君主专制,并不反对世俗化进程。尤其是伊朗的城市新中产阶级,世俗化已经深入人心。

在霍梅尼刚建立伊斯兰政权时,伊朗女性就爆发了大规模的游行示威。但那一次,很多伊朗男性并没有站在伊朗女性的一边,他们协同伊朗神权派,共同压制了伊朗女性对自由的追求。

可当世俗化的种子埋下时,就再也无法扑灭了。伊朗女性从未放弃对自由的追求。表面上这是伊朗女性在为自由而抗争,实际上这是伊朗神权派和世俗派的矛盾越来越激烈。也正是这个原因,才会让许多的伊朗男性也站在伊朗女性的一边。

世俗化不只是伊朗女性的渴望,也是许多伊朗男性的渴望。

伊朗神权派无法扑灭世俗化的火焰。因为在伊朗的政权中,世俗派是被团结的对象,如医生、科学家、运动员、教师、公务员以及工程师等知识分子,读书越多,越渴望世俗化。

伊朗在美国制裁下,也无法像沙特、卡塔尔和阿联酋一样,给予普通民众超高的福利待遇。伊朗拥有8500万人口,用高福利去拉拢伊朗民众的支持,只会压垮伊朗的财政。

世俗派和神权派之间的矛盾如何调和,是伊朗当前急需解决的重大社会问题。俗话说,哪里有压迫,哪里就会有反抗。持续的压制是无法调和这种矛盾的,伊朗需要寻找一味新药,来治好这一顽疾。

伊朗缺乏一场刮骨疗伤式的新文化运动,没有实现中东版的《觉醒年代》。

正如陈独秀在《新青年杂志》中所写:“自由的而非奴隶的,进取的而非退隐的,进步的而非保守的,实利的而非虚文的,科学的而非想象的,世界的而非锁国的。”