新冠疫情蔓延全球已快三年了,一方面新冠直接可以夺走不少人命,另一方面新冠疫情的次生伤害也在困扰着全人类。

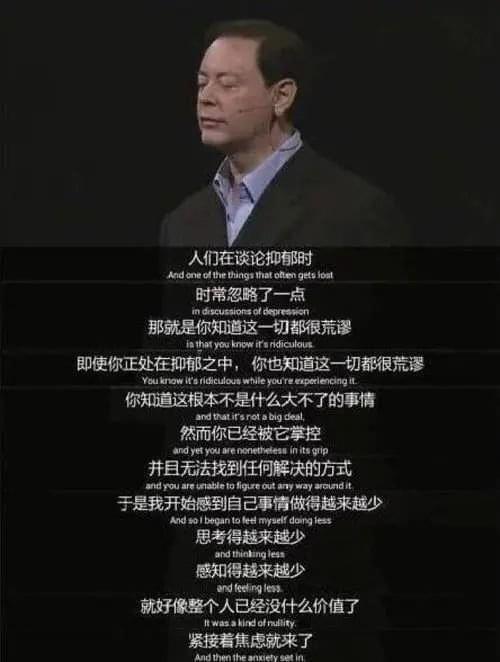

三年来,新增了数千万抑郁症患者和焦虑症患者,这也酿成了不少的悲剧。

为什么一切都要等到悲剧发生,舆论扩散,人们才不得不正视问题?

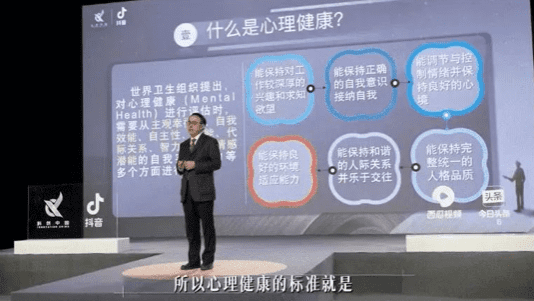

世卫组织对“健康”的定义——

不仅仅是没有疾病或身体不虚弱,而是始终强调人的精神完好和良好的社会适应,精神健康的状态下,个体能够认识自己的能力,能够应对日常生活中正常的压力,能够卓有成效地工作,并对自己所在的社会有所贡献。

更具体地说,一个心理健康的人,对自己的工作有兴趣,能自我接纳,也能调节自己的情绪,很好地适应环境并拥有良好的人际关系。

新冠三年,精神健康成了一个“老大难”。

不久前,中科院院士陆林在科普栏目《科创中国·院士开讲》中关于新冠疫情对人类心理影响的推测受到广泛关注。

他给出了一份数据,新冠疫情发生以来,全球新增超过7000万抑郁症患者,9000万焦虑症患者,数亿人出现失眠障碍问题。

世界卫生组织近期发布的一份报告也显示,在新冠大流行的第一年,全球焦虑和抑郁的发病率大幅增加了25%。

而这种心理层面的影响将持续至少20年。

无独有偶。

今年2月,Ziyad Al-Aly领衔的研究团队在《英国医学杂志》上发表了新冠对精神健康长期影响的研究结果。

研究显示,与对照组相比,新冠组精神健康事件诊断或处方的风险增加60%。

具体来看,新冠组发生焦虑症的风险增加35%、抑郁症的风险增加39%、压力和适应障碍风险增加38%,使用抗抑郁药的风险增加55%。

此外,新冠组发生认知障碍的风险增加80%,睡眠障碍的风险增加41%。

在世界范围内,疫情的衍生问题越来越多,其中心理健康问题正在逐渐被媒体报道,被科学家重视。

此前,悲剧已经发生过,但尚未引起重视。

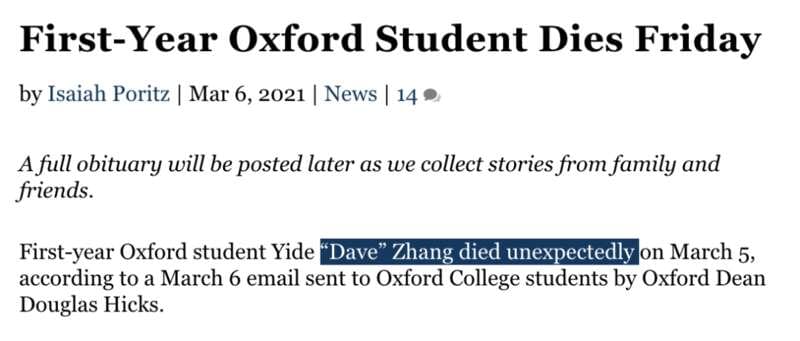

去年3月,美国乔治亚州的埃默里大学(Emory University)在校园网上发布了一则坏消息:

在该校牛津学院就读的大一中国留学生 Dave Zhang(张一得)3月5日突然去世。

学校称,张一得秋季学期一直在苏州的家中上网课,春季返校上课。

针对张一得去世可能产生的恐慌和不安,学校对学生的健康问题倍感担忧,在学生活动中心设立了两个辅助小组,还开通了“心理辅导热线”。

牛津学院院长 Dean Douglas Hicks 呼吁,“让我们整个牛津社区行动起来,互相帮助走出难关,尤其是关心那些和张同学关系密切的人。”

虽然学校采取了一定的安抚措施,但仍没有透露张一得去世的原因,也没有后续报道。

大家急了,纷纷留言催促。

“张一得是我的朋友,我很担心。请告诉我们,他究竟发生了什么?”

有些人指责学校通告写得过于简单潦草,并且对评论区提出的要求视而不见,对死者是极大的不敬。

一个优秀的年轻男孩,熬过网课终于重返校园,本该充满朝气和喜悦,却神神秘秘地倒下了。

网上的种种无端猜测扑面而来,有人说他得了肺炎,有人说他得了抑郁症,很快有人辟谣,说这些都是无稽之谈,“请尊重死者”。

有人在张一得父亲的朋友圈里劝诫,“不要追问,不要瞎猜”。

张一得的父亲则回应:“人已经走了,怎么猜都无所谓了。”

网络的纷扰声弱下去之后,一些自称认识一得的人,还有一些家长,却看出了不同寻常的端倪……

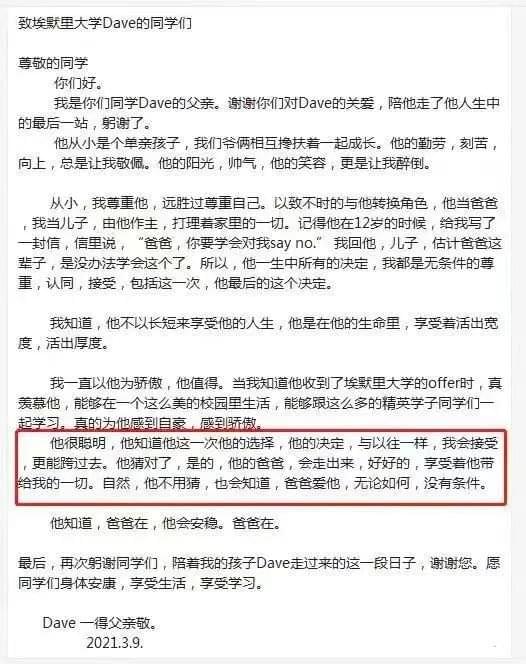

张一得去世后,父亲给他的同学写了一封信,名为《致埃默里大学Dave的同学们》,信中说:

“一得一生中所有的决定,我都是无条件地尊重、认同、接受,包括这一次,他最后的这个决定。”

“谢谢你们对Dave的关爱,陪他走了他人生中的最后一站。躬谢了。”

仅仅过了一个多月,悲剧再次发生。

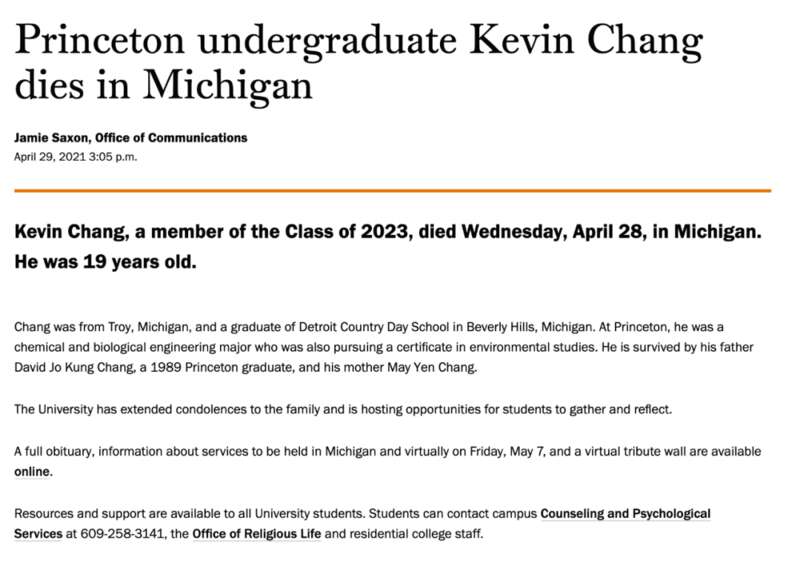

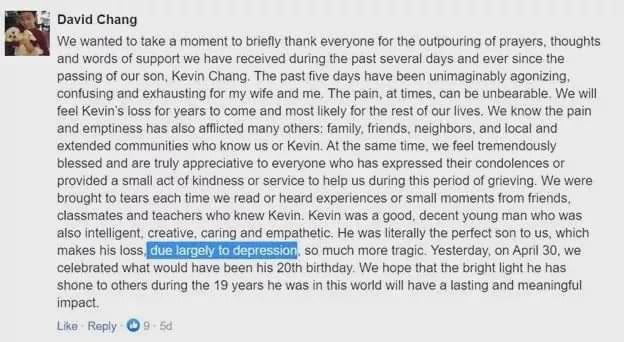

4月28日,普林斯顿大学在网站上发布通告,在该校就读的张凯文(Kevin Chang)不幸离世,年仅19岁。

去世时,他正在密歇根的家中远程上课。

图源:普林斯顿大学Instagram

凯文是普林斯顿大学的本科生,专业是化学和生物工程,同时准备考取环境研究方面的证书;

而他的父亲 David Jo Kung Chang ,是普林斯顿的89届的毕业生。

这是一个高知家庭,儿子从小接受精英教育,从小学四年级开始,凯文进入著名私校——密歇根州比佛利山庄的“乡村日间学校”就读,学费每年3万+美金。

凯文以优异成绩从高中毕业;暑假期间,他在密歇根大学对水生真菌物种进行研究,并在底特律的“社区花园”项目中帮忙。

凯文兴趣爱好广泛,心系自然环境;

他曾与一位华裔艺术家Anthony Lee共同创作了一本名为“拯救蜜蜂”的书,并把卖书挣的800多美金捐赠给了自然保护协会。

在普林斯顿,他不仅成绩斐然,还是出色的田径运动员,大学游泳队队长,入围了国家杰出奖项(National Merit)的决赛。

普林斯顿本科生院长和学院工作人员均在邮件中表达了遗憾之情,在zoom上为凯文举办了哀悼会。

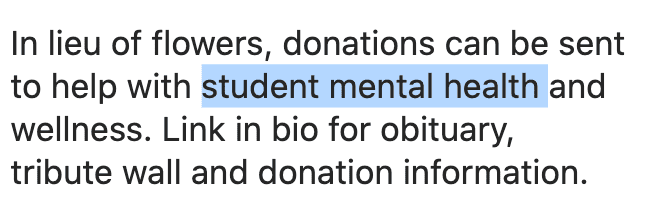

凯文死亡原因未说明,但父亲和学校都在社交账号上表明,是心理问题导致的。

父亲说,“凯文是一个完美的儿子”,他的离去,主要是因为“抑郁”。

从他文中可以看出,4月30日便是凯文的20岁生日。

学校说,悼念者可以把用于购买鲜花的钱,直接用于帮助学生们进行心理健康建设。

图源:普林斯顿大学Instagram

这样一位才华横溢的阳光少年,本有大好前程,却急匆匆地离开了人世;

灿烂的笑容,永远定格在了照片中。

真实故事计划曾收集了数十位疫情两年中被耽误的人生,留言的人中很多都是因为心理问题或者间接性心理原因出现“问题”。

“去年疫情最严重时,我首次突发‘双相情感障碍’。起初只需要一支安神补脑液或者几片安眠药,我的状况就能得到缓解。

可那时所有的药店都关门了,买不到药,我的症状越来越严重,已经到了必须要入院的地步。封锁之下,家人艰难地开出了通行证,把我送到了市区的医院。

在医院有好转之后,我出院了。回到家后,状态又开始不好。因为疫情的原因我只能到一个小的精神病医院,在那里病情又被耽搁了。直到疫情开始有缓解,我才转院。

我休学了一年,放弃了考研的计划,胖了六十斤,每天都很嗜睡,每天都要服药。

我永远是个精神病患者了吧,即便停药之后往后终身也有复发的可能。”

疫情三年,有人因心理问题失去人生重要机遇,也有人因心理问题失去生命。

从全球范围内来看,受疫情冲击的不仅是全球经济,还有人们的心灵世界。

相对脆弱的儿童青少年受到的影响,则更为深远。

联合国儿基会执行主任福尔在去年10月表示:

“对于我们所有人——尤其是儿童来说,疫情是漫长的灾难。全国范围内的封锁和与新冠大流行相关的行动限制,期间儿童在远离家人、朋友、教室和游戏这些童年关键要素的日子里度过了这些打下永久烙印的时日。”

国内一位家住武汉的母亲也认为孩子的心理出现问题。

“我的第一个孩子出生后,从很小就带他看展、游玩,在草地奔跑晒太阳,毫无束缚。第二个孩子在18年下半年出生,19年只在年底带他外出玩过一次,后来就因爆发疫情,全城限制出行了。

接下来他的两岁到三岁,就在家里的阳台上晒太阳度过,错过了这个年龄本该有的对外面世界的探索。

他很小就学会了说‘好无聊’,对幼儿园、小朋友及外面世界极度渴望,害怕一个人在家里。

相比病痛,他更害怕寂寞。疫情稳定后他上幼儿园,即使生病也不愿在家,导致感冒久拖不愈,只能强制在家休养,他时常表现出郁郁寡欢的样子。

三岁半的小朋友,脸上有时出现忧郁的表情,是他哥哥在这个年纪没有的。”

儿童的心理问题除了原声家庭的影响之外,绝大多数和社交环境、休闲运动时间有关。

中科院院士陆林在科普栏目《科创中国·院士开讲》中提到——

调查显示,目前中国的心理健康素养水平只有20%,离30%的目标还有差距,焦虑、抑郁和睡眠障碍的发病率仍在快速上升。

其中,儿童、青少年精神心理问题尤其需要警惕。中国的流行病学调查显示,儿童、青少年中,有五分之一会遭遇各种各样的精神问题。

研究显示,一宿不睡,早上6点抽血化验,有超20项身体指标失常。

就睡眠时间而言,陆林表示,小学生每天要睡够10个小时,中学生9个小时,高中生8个小时。

此外,陆林还强调青少年每天应该有一个小时的户外体育锻炼时间,减少电子产品的使用时长,保持均衡的营养,以及积极参与家庭各种各样的事务中,这都有助于减少青少年心理问题的发生。

当网课时时刻刻存在,运动和睡眠时间都无法得到确切的保证,无法保持必要的社交,青少年的心理问题频频发生。

这也许是目前新冠疫情下,最大的次生危机。