马上30岁的小胡,曾经是我胡吃海喝的好友,在记忆里,我们是加完大夜班凌晨3点也要出去耍的疯子,是岁月怎么锤也锤不趴下的“年轻人”。

但当小胡的母亲确诊了早发性阿兹海默症之后,医保卡和养老保险、药瓶子和检查单,把出游计划和小胡的人生掰得粉碎。

我们曾以为太阳永不落山,但小胡的故事猛然提醒了我:独生子女当中的一批人,已经提前迈进了“独子养老”时代。

父母的衰老与疾病,就是独生子女们走向兵荒马乱的前奏。

而这并非孤例。

阿兹海默症,或许是“独子养老”时代最令人头疼的问题之一。

在中国3亿老人里,有近1000万人阿尔兹海默患者,作为一种至今尚未被完全了解的神经系统退行性疾病,赶上的人,除了陪伴与照料,只有束手无策。

1994年出生的女孩@王小尘是一个抖音博主,她在短视频里自报家门:父亲患有帕金森综合症,母亲患有阿兹海默症,而她是一个独生子女。

2006年,父亲头晕去医院检查,从此之后,家里便多了一位帕金森综合症患者。@王小尘刚上大学的时候,父亲就嘱咐她早点学会开车,因为不知道什么时候,父亲恐怕就再也无法握住方向盘了。

当时她并没有料到接踵而至的打击。

一直疲于照顾父亲的母亲,2019年查出了阿兹海默症。这种被民间称为“老年痴呆”的疾病,多发于65岁左右。从视频来看,@王小尘的母亲属于早发性阿兹海默症,在身体机能还未出现明显故障的时候,认知功能却提前退化了。

雷厉风行的母亲,记性越来越差,脾气也变得古怪。她会在路上责怪女儿没有带她上厕所,实际上女儿才带她去过几次。

生病之后,母亲仍然保留着她从前的行为习惯。吃完饭后,行动迟缓的母亲下意识起身收拾碗筷,她慢慢地收,女儿就在旁边静静地看着,不催她,不打断。母亲忘记一个碗,女儿就帮母亲拿进厨房。

洗完碗后,母亲做着拖地的动作,手上拿着的却是一个扫帚。女儿也没忍心纠正母亲的所有行为,她在视频里打了一行字:“因为这根本不重要,你们明白吗?”

在超市,母亲无法把一辆购物车推到正确的方向;一道100-7的算术题,母亲思考半天也会答错;在室外,母亲面对矮矮的台阶犯难,走得像一个2岁小孩般谨慎又畏惧。而@王小尘转变成了母亲的角色,用着对小孩说话的语气,鼓励母亲再上一层台阶。她明白,这一切都只是刚开始,往后只会更难。

作为照顾病患的家属,要承受超出负荷的身体压力与精神压力。

@王小尘在视频里自白,父母生病的素材都是她哭着剪完的。自从母亲患上阿兹海默症后,她便辞职在家全职照顾父母。她并不想放弃工作,可每次下班回家,都要面对一片狼藉的屋子和情绪消沉的父母,她都忍不住自责,患病的父母是如何在家度过漫长的一天的。

她再也无法安心上班,于是退出职场。

丈夫义无反顾地加入了她的家庭之后,她多了一个帮手,也多了一份心理负担。她一边感激丈夫的帮忙,一边笼罩在巨大的愧疚感之下,无时不刻观察着丈夫的情绪,一旦丈夫不开心,她就会自责:果然,我的家庭影响了他。

在这样巨大的压力下,她开始情绪性进食,胖了20斤,可是暴食之后,快乐转瞬即逝,乌云再次密布。现在的她依然没有找到解决方案。

如果不是@王小尘将阿兹海默症患者的状态拍摄成短视频,恐怕许多年轻人都以为阿兹海默症离自己很远,离父母很远。实际上,她就是那个提前被“独子养老问题”拽下来的同龄人。

尽管她揭示了现实的残酷,可在生活里,大多数人提起阿兹海默症,仍旧一知半解:

要么用一句“老糊涂了”概括,要么用“老年痴呆”的说辞简化,以至于在想象中的阿兹海默症,好像真的像公益广告宣传片里那般温和——失忆的老人忘记了你是谁,却还记得你小时候爱吃的饺子。

而现实并没有那么温情脉脉。

一位微博网友在外公患病之后,才发现了阿兹海默症的真相。这种病症并没有剥夺外公的行动能力,反而让他变得极其失控,力气巨大,每天只睡两三个小时也能精神旺盛地暴力拆家,甚至不能控制大小便。

在评论区里,许多网友分享了相同的境遇。

有人的姥姥在患病之后出现幻觉,满嘴不清醒的胡话;有人的外婆曾经温柔慈祥,现在用最恶毒的语言咒骂子女和保姆;有人的爷爷乱砸东西乱脱衣服,家门锁了也要想办法爬出去;有人的婆婆已经进入晚期,一切行动都要被固定,否则排泄物会被她到处涂抹。

我们看到的,是性情巨变的老人,实际上他们经历的,是一场颅内的飓风。

奥斯卡获奖电影《困在时间里的父亲》,就以安东尼·霍普金斯的第一视角演出了一个阿兹海默症老人看到的世界:一部恐怖片。

辨认不出的空间,究竟是自己的房子还是女儿的家;沙发上陌生的男人,为什么会自称是女婿;昨天刚来的保姆,今天就换了一张脸;窗外的停车线,为什么每天都在变。

每一处空间都在扭曲,每一秒时间都在重复。该出现的油画不见了,该戴在手上的手表不见了,女儿明明说好不离开,下一秒又消失了。自称是女婿的陌生男人,上来就扇了自己几巴掌。

而站在视角之外的我们看到的,只是一个失智的老人胡搅蛮缠。

他怀疑保姆偷自己的手表,他怀疑女儿霸占自己的房子,他怀疑女婿想把自己赶走,他诅咒女儿死得比自己早,这样自己就可以在女儿的葬礼上给所有人揭露她的嘴脸。

“他曾经吃过的亏、受过的委屈、挨饿受冻都在遗失了记忆与理智的情况下爆发出来。”微博一位网友如此评价阿兹海默症的阴暗面。

老人逐渐退化成一个婴儿,他只记得自己的名字,开始无助地大哭,不断地叫喊着“妈妈”,像一个被遗忘在幼儿园的孩子。

而对于照护病人的家属来说,疲惫和挫败感就像缠在身上的幽灵。

哈佛大学著名人类学家、医学人类学奠基人凯博文,用他的亲身经历写成了一本名为《照护:哈佛医师和阿尔茨海默病妻子的十年》的著作。即便学富五车,凯博文仍然无法积极面对认知混乱的妻子,作为病人家属,他每天都在惊恐万分与伤心欲绝中度过:

“顺利的话,妻子很快入睡,我悄悄起床、关上房门,洗碗、收拾房间、备好第二天食物和药物,为工作做些准备。终于躺回床上,我在脑海中过了一遍接下来12小时要做的事情:夜里叫她起床去上厕所,以免再次失禁弄脏了床铺和地板;早点起床,以便我有足够时间从容温柔地帮她洗澡穿衣;最后,希望妻子不要在半夜惊醒后大喊大叫,在屋里不停走动或是对我拳打脚踢。第二天起床,我将重复这一切。”

如果在所有痛苦里挑选最难捱的时刻,那一定是直面病人眼里的陌生与恐惧。明明是世界上最亲密的人,而现在ta却用冷漠拒斥你,甚至会以最大的恶意中伤你。

凯博文说,阿兹海默症是残酷的,对照护者来说也是,原因之一就是它剥夺了照护过程中一个很关键的部分:被照护者的反馈。

家属能做的,只有目送亲人的精神逐步退化,混沌地走向生命的尽头。

突如其来的癌症,急匆匆将另一部分独生子女拽进了照护父母的漩涡。

出生于1993年的陈大渡,是一位晚期癌症患者的家属。

等待父亲CT结果的那一夜,她失眠了。所以清晨6点手机收到报告时,她第一时间就看到了“考虑恶性”四个字。那时她还不明白,为什么前天X光检查“未见明显异常”,但她知道,一场关于癌症的仗,正式在她的人生中打响了。

父亲的CEA(癌胚抗原)严重超标,可他本人却没当回事,甚至把超标的指数当作向朋友们吹牛的谈资,这让陈大渡有些懊恼:父亲也太不把癌症当回事了。

最开始的检查,甚至是陈大渡恳求父亲去做的,父亲觉得去医院无非是浪费时间、耽误工作、还要排长队,甚至嫌弃医生没有“微笑服务”。陈大渡没办法,只好自己当起了中间人,一边给父亲微笑服务,一边给医生陪笑解释。

为了把父亲拉进医院,陈大渡甚至搬出了已经过世的奶奶,声称奶奶“托梦转告父亲去做一个胸部CT”。为了让这个谎言毫无破绽,她还润色了细节:奶奶说她想吃桃酥,说她的屋子(坟墓)漏雨。“我爸不知道我知道桃酥这件事,甚至我自己从小到大都没有吃过桃酥,我说这些话就是为了让他相信”。最后,固执的父亲终于在奶奶的坟前保证配合治疗。

在北大一路本硕博的陈大渡,多方考核了国内外几家医院之后,最终确定了母校的肿瘤医院。在她忙碌的同时,父亲却嫌医院路程太远,停车场不好停车,时不时抱怨麻烦。

但也不是没有开心的时刻。诊疗过程中,充满人格魅力的父亲用乐观的心态感染了整个楼道。病友们把父亲当作精神领袖,父亲倒也很受用,一边安慰病友,一边积极普及癌症知识。甚至有些消极的病友、崩溃的家属连医生的话都听不进去,但父亲一劝就能想通。

说起父亲的乐观,陈大渡调侃他是“无知者无畏”,其实父亲初中都没有毕业,就是一个喜欢吹牛的小老头罢了:“他连肺癌是什么都不知道,结果还有女病友用崇拜的眼神看着他,请教他乳腺癌怎么治疗。”陪父亲看病,憔悴的她东奔西跑,瘦了十斤,反倒是父亲像老首长视察病房一样精神矍铄。

长期沉浸在病人家属的角色里,陈大渡已经自学了不少关于癌症的知识,甚至成为了纵横医院的老手。

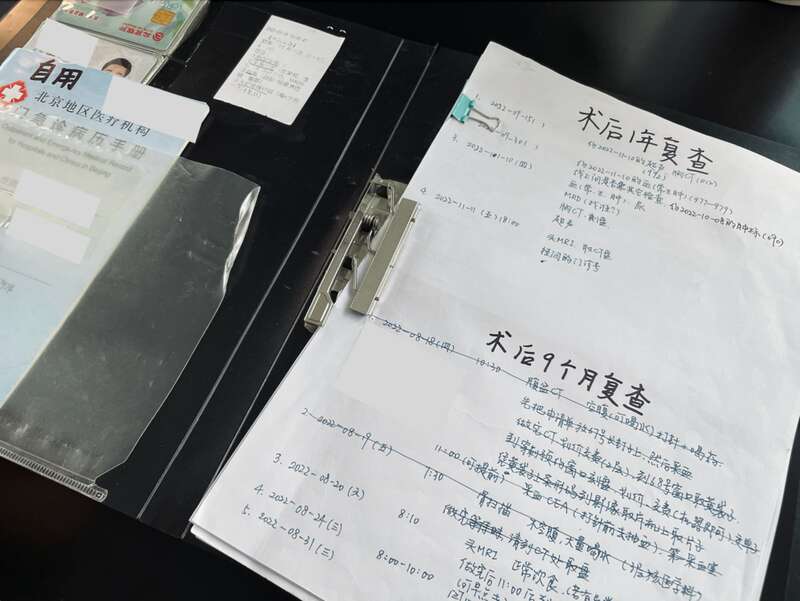

每一次去医院,陈大渡都会准备好一套“医生开好、已经缴完费、但还没有预约”的检查单。这是她数次分析后得出的最优解。如果临时需要做一个检查,家属会面临三种情况:一是医生没有开单子、二是来不及缴费、三是还没有预约。所以她将前两步准备好,紧要关头就不会措手不及。为了抢到合适的日期,一项9月份的复查,她通常在2月份已经预约好了。

正在读博的陈大渡有强大的资料整合能力和流程把控能力:“我只有把看病过程中的每一件事情安排好,我才能掌控好这个病;我控制了看病的行为,我才能有效地控制病情的发展。”

她买了许多关于癌症的治疗手册自学,以及一本关于病人家属的书《病人家属,请来一下》,书里囊括了作为家属需要提前了解的所有信息和知识。她还建立了一个庞大的在线文档《北肿肺癌队友攻略》,这是⼀份我⻅过最详细的看病指南。包括化疗中、住院前、手术后有助于改善就医体验的小贴士、健身类、⽇常类、看病器具类以及防骗提示等等。

带父亲看病的背后,陈大渡也在积极治疗自己。患有抑郁症的她,需要先打赢自己的仗,才能为父亲继续奔波。幸运的是,积极治疗的她没有倒下,持续扮演着家里的主心骨。

“有伞的孩子才可以在雨中漫步,没有伞的孩子只能快步奔跑”,谈起自己,陈大渡说得并不多。

父母是清闲的小市民,但陈大渡是一个极具主体性的90后独生子女。高一那年,她在北京四环房价1万出头时央求父母买房,因为“太麻烦”而被拒绝后,她写完作业连夜上网看二手房,带母亲实地考察后,第二天一放学就去付款了。后来,选专业挣学费、留学保研读博、相亲恋爱结婚,⼈⽣中的所有⼤⼩事都由她⾃⼰全权做主。

父母更像是依赖陈大渡的孩子。她感慨道:“照顾一个50多岁的孩子,和照顾一个5岁的孩子,是完全不同的体验。5岁的孩子会完全信任你,而50岁的孩子会自以为很成熟。5岁的孩子每一天都会长大,而50岁的孩子,他每一天只会比前一天更衰老,更何况是一个绝症病人。”

照顾幼儿的时候,幼儿是单独的个体;而照顾父母的时候,他们二人是整体。子女对于一方太热切,另一方就会觉得被冷落。陈大渡形容,父母就像她带大的二胎,被保护在温室里:“现在的社会,很多夫妻养不起二胎,而我们这些人,就像年轻的单身妈妈带着两个生病的小孩。前者终究会享受天伦之乐,⽽后者时刻准备着⼈财两空。”

直到现在,父母仍然不理解,为什么⾮要看书、为什么⾮要写论⽂、为什么困了也不能睡觉——他们脱离社会太久,早已经不知道外面的世界竞争有多么激烈,而他们如此幸运,拥有一个强大的孩子,替他们扮演了父母的角色。

和病友们相处的这段时间,陈大渡组织了一个微信群,目标是建国100年的时候,组织100个病友,亲手向主治⼤夫送锦旗和100⽀玫瑰花、100张全家福、100句鼓励陌生病友的话。要求就是,这100个病友都要好好治疗,⼀个都不许掉队——⼤家都要活下来。

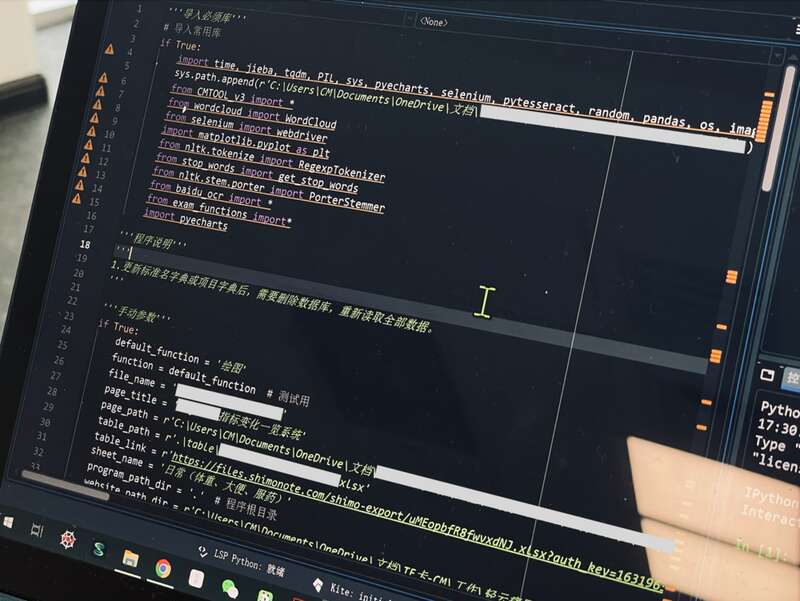

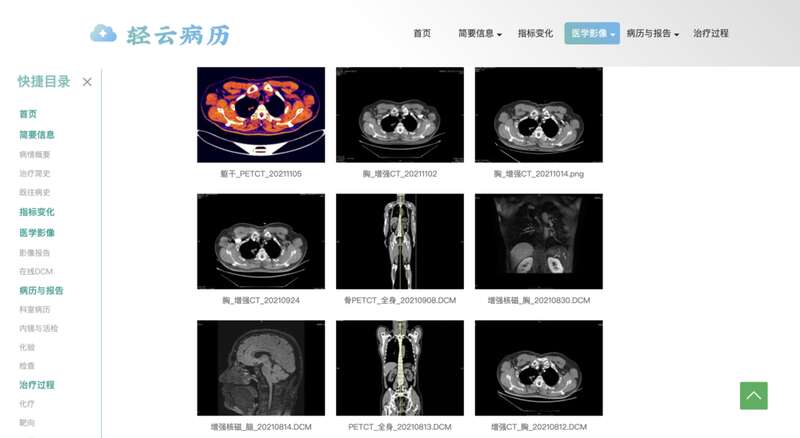

陪父亲治病化疗的这段时间,文科生陈大渡一边写专著,一边学python语言,甚至开发了一个病历网站。

最开始,她发现⼀沓沓纸质检查单和诊断报告,拿取极不⽅便,于是她发挥了学霸的整理分类技能,将所有资料全部收集在⼀个⿊⾊的⽂件夹⾥。就诊信息分⻔别类,封⾯还贴着几家医院的就医卡号条形码,塑料兜⾥分别夹好了⽗亲的身份证、医保卡、银⾏卡、病历本,随取随⽤。

但这还不够。陈大渡做了更加不可思议的事。

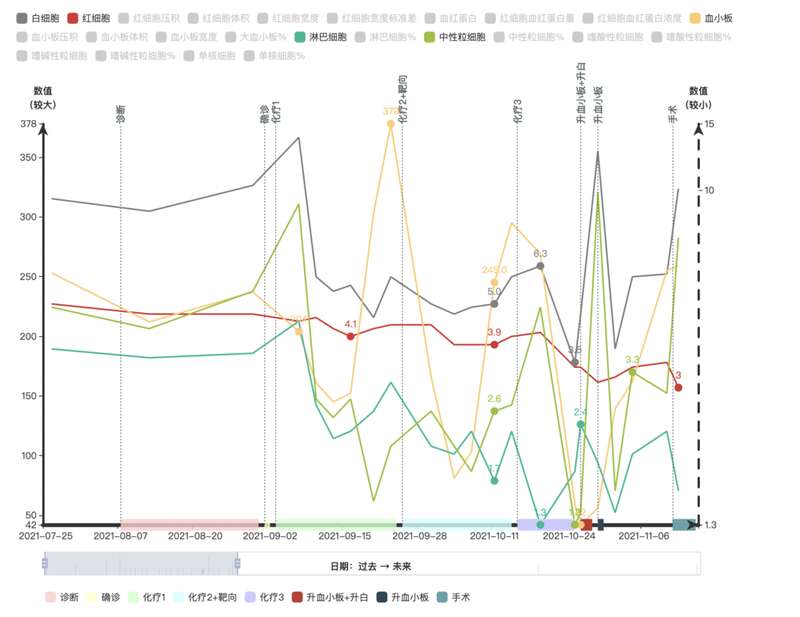

纸质报告即便收纳在文件夹里,仍然不够直观清晰。她希望用可视化的方式,把所有指标数据,转换为一个可追踪的曲线图。

“指标需要被⻓期追踪,异常指标会影响到后续的治疗,每个⼈的异常指标反应情况和采取策略不同,最后都会导致不同的结果,医生也非常辛苦忙碌,所以我觉得这个过程要记录下来。等我在不同科室问诊的时候,能快速地让医⽣了解⽗亲的病情,知道最新的进展是什么——所以我就写了一个能对这几家医院检验结果进行读取、分析和展示的小程序,大概花了三天三夜把这个代码写出来,再把它搬到网上去。”现在,这个网站已经处理了2296条数据。

陈大渡父亲的身体指标

陈大渡不仅考虑的是让父亲以后看病更方便,更重要的是,⼀个简明的工具也许能为更多⼿⾜⽆措的病友和家属带来一点安慰。

“大多数病人家属并没有条件去学习基础的医学知识。至于影像怎么看、病理切片怎么看、手续怎么跑、怎么给病人做心理疏导,他们都没有可遵循的方法论。一旦你什么都不知道的时候,就会陷入一种茫然的恐惧。如果这时能有人为我指一个大概的方向,或许就会在这场战争中掌握主动权,⽽不是陷入‘习得性无助’的深渊。”

陈大渡在编程老师协助下开发的病历网站

当我问她,有没有幻想过拥有一个兄弟姐妹分担这一切?无论是父亲的癌症,还是父母的依赖,如果不是独生子女,或许就不会活得这么孤立无援了?

陈⼤渡⼀开始断然否认,近乎冷酷地列出了3条论据。多了⼀个孩⼦就多了⼀张吃饭的嘴,⾃⼰就没有这么好的运⽓能够享受顶级的教育资源。

后来聊着聊着,陈⼤渡软了下来,改变了想法:或许有个姐姐也不错。当她在外奔⾛拼杀、头破血流的时候,姐姐可以穿着居家服陪爸爸喂鸽子、给妈妈的多肉晒太阳,甚至教小宝宝喊“姥爷”,让父母继续生活在柔软和煦的童话世界。更重要的是,如果有⼀个姐姐,儿时的她就有机会请姐姐听写生词、帮忙编小辫和涂指甲油,有许多穿小了的裙子可以“继承”。

其实她也明白,自己不过是既想兼顾“强悍自主”和“乖巧懂事”,又渴望在幻想中体验一把做小女孩的感觉。

也许对于这个久居象牙塔的博士研究生来说,把“为爹续命”看做一项紧迫的交叉学科研究任务,可以略微减少她的迷茫和不安。

陈⼤渡也有同感:

“这相当于我生命中最重要的一项国家社科基金重大课题。30年前立项,研究经费自筹,课题组只有我一个人。但是,竭尽一切写的《结题报告》,终究不过是一张《死亡证明》。”冷静克制的她,说到这⾥也不免伤感。明知最后将要⾯对的是⼀场艰难的别离,逝者获得解脱,⽽⽣者将与痛苦和回忆纠缠余⽣,她仍然独⾃做好最后的准备。

“等这个课题结题了,我拿到了那张死亡证明之后,我和⽗⺟就再也不会相遇了。我没有办法去追问他们,你感觉好不好?你有什么遗憾?我更没有办法得到他们的⼀句肯定甚至是抱怨,来反馈我做法的正确率。相反的,从此之后,⼀直到我⼈⽣结束,我将⽆时⽆刻不处在对纠结忐忑的反刍之中:当时我的医疗决策是不是错了?当时我是不是没有控制好情绪?当时我是不是考虑得不够周全?可是,不会再有⼈给我反馈了。”

无论哪种疾病,都在不远不近的距离凝视着每一个独生子女。

随着父母日益衰老的身体,病痛缓缓踱步而来。

“独子养老”时代拉着老龄化社会,共同向年轻人步步逼近。

每一个个体的困境,凝聚在一起构成了结构性无力。

根据人口专家估算,我国的独生子女户数已经达到了全国家庭总数的三分之一,其中涉及的直接人口大约5亿左右。你我他她,我们的父母,都是这5亿中的一粟。

生育率连续下跌,中国年轻男女的初婚年龄在十年间分别推后了3.63岁和3.95岁。也许在可见的未来,80后与90后还不算是最辛苦的“独子养老”一代。

我们再也无法忽视浮出社会地表的现实问题:

独生子女,享受了父母的全部宠爱之后,如今该如何面对父母的衰老和疾病?

问题的答案是残忍而现实的。

癌症与阿兹海默症只是独生子女会面对的无数情况之一,更多的可能性我们无法预测。

在豆瓣小组“独生子女父母养老交流组织”里,有8万个独生子女互相诉苦、抱团安慰、彼此为对方的父母养老出谋划策。独生子女的人生没有兄弟姐妹帮衬,于是他们就在网络寻找无数个没有亲缘的兄弟姐妹。

辞职回家照顾父母,花钱请护工,或是送他们去养老院——哪一个都不是最优选择,哪一个都必然要牺牲点什么。只有开始照护父母的人,逐渐体会到属于成年人的真正的无力与疲惫。

人生就像一支蜡烛两头烧,而自己快要被燃尽了。

1994年出生的王一是其中一员。

她在一家互联网公司工作,母亲患上脑神经疾病后,她不得不往返于上海与老家合肥之间。

“最频繁的一周大概是这样的:周一早上到上海,周二下班回合肥,周三陪我妈办住院手续,周四医生说术前检查不合格,现在做不了手术,于是我周四晚上又回了上海,周五早上再去上班。周五下班之后,赶上了周末,我又回了趟合肥。”虽然领导并没有说什么,但王一还是有些担心,毕竟在互联网公司很少有人能如此高强度的请假。

带着母亲去医院治疗的过程中,女儿和母亲的身份发生了互换。母亲跟在王一的身后感慨:“跟你外公外婆住院的时候,我觉得自己是个大人,现在你带着我看病,我觉得自己是个小孩。”

成为老小孩的母亲,开始依赖女儿。

中秋节,王一约了同学出去吃饭散心,母亲的电话响起。起初王一没在意,如果母亲的手术安排在中秋节之后,那她就可以趁着假期偷闲去跟同学聚会,中秋节后再请假回家。既然医生无法立刻安排手术,不如就让母亲安心在家休息。结果母亲回了她一句:你怎么中秋节还想着出去玩?

一瞬间,王一的脾气和委屈全部涌上来:“为什么还没做手术,妈妈健健康康能跑能跳的,而我连出去玩一趟的资格都没有了?”对于异地工作定居的独生子女来说,假期除了回家陪着父母,其他选项都被排在“孝顺”二字后面。

王一虽然抱怨,却也理解母亲年老后的依赖。家里亲戚的儿女们都在合肥,在父母的身边尽孝,只有王一在外地打拼,这就意味着只要有家庭聚会,母亲就是最孤独的那个。

母亲将自身在同辈中的孤独,化作具象的焦虑,再浇灌给远方的女儿。父母无数次劝说王一回老家,安安稳稳在家门口上班,矛盾的是,互联网公司的工作机会只有大城市有,老家屈指可数。

于是父母就接着劝她回家考公务员。

王一的父母是从部队转业的老一代公务员,对如今社会竞争的想象极其有限。他们并没有经历过厮杀惨烈的公务员考试,也不知道今天一个公务员的岗位要淘汰多少人。

今年上半年的公考,王一确实参加了,即便她的冷门专业根本找不到对口的岗位。她报考了离合肥不远的黄山市,甚至还进了面试。但最后她还是放弃了——跟第一名的分数差得太多了,但岗位只录取一个人。1700:1的概率,老家也不是那么好回的。

有时王一也会羡慕身边有兄弟姐妹的非独生子女,至少有人能分担父母的依赖。“如果我妈有一天不给我打电话,我就觉得挺轻松的。尤其加班的时候,我特别不想接电话,或者是哪天工作不顺心,晚上也不想说话。”

话虽如此,王一依然尽职尽责地承担着一个独生子女的养老责任。“真的能抛下父母不管的人,或许事业都很成功,因为他们心里真的很强大”,而她,无论如何都做不到。

如今,王一的母亲还在等待脑部的手术。谈及未来,父母对养老机构的态度既恐惧又排斥,王一设想,如果可以在老家找到合适的工作,恐怕以后还是要回去陪伴父母。

另一位组员淼淼的情况更为特殊。

1995年生人的淼淼拥有一对高龄父母,50多岁时才生下了独生女,父母如今已经70多岁了。母亲检查出了早期脑梗,这让淼淼更加焦虑——比起同龄人,她提前十年进入了为父母养老的进程。

人在深圳的她,也夹在“大城市打拼”与“小城市尽孝”的究极矛盾之间。

“在大城市可能挣得多一点,却难顾及家里,比如父母突发的身体状况。但留在老家,收入就会减少,和父母同住,还要背上一份被催婚的压力。特别是我跟爸妈年龄差距很大,代沟更大,更难沟通,很压抑。”

父母年岁已大,远离社会,无法理解年轻人在“卷生卷死”之间的处境有多艰难。总是会用反话念叨女儿“养老是指望不上你了”,实际上他们的潜台词的用意很明显,希望女儿能回到老家,嫁人生子,在父母身边尽孝。话虽如此,可淼淼一旦回了老家,面对的可能是老家一份连五险一金都不一定拿得到的工作。

“他们仿佛觉得,你一个人一定不会过得好,必须得找个男人来照顾你,父母就是有这么根深蒂固的想法。包括这次我妈生病,我打电话给我爸,他还是会反问:‘你还回来照顾我们?你看看你自己,现在还是一个人在外面飘着’”。淼淼无法理解,为什么自己的婚姻变成了年迈父母最后一项人生任务。

和王一的父母一样,淼淼的父母也不信任养老机构和护工人员。在他们眼里,外人无论如何都比不了自家孩子的照顾。如果最终仍然找不到方案,淼淼只能辞职回家。

图源:Pinterest

这个充满焦虑的小组,折射了一个具体的时代情绪:许多年轻人的故事,开头都是一场两难的抉择,结尾都是一句“人生太难了”。一声叹息,砸在地上却是一个深深的坑洞。

一位豆瓣网友在小组里写下了一句很有分量的话,矛盾又痛苦:“有时候真希望我是被我妈虐待大的,这样在离开她的时候就不会有任何的愧疚感了。可偏偏她为我付出了很多。”

他们只能任由自己这根蜡烛被两头燃烧,一头是父母的衰老,另一头是自身在社会中的挣扎。

人们总说,父母对儿女的爱是天然的。

可我和陈大渡,以及我们身后的这一代形单影只的独生子女们,得到的切身体会是——儿女对父母的爱,也是无条件的。

有人为了母亲的疾病奔波,有人为了父母的养老憔悴,有人徒手做出了一个病历网站。一些人聚在社交平台里分享焦虑与压力,更多的人在看不见的地方默默煎熬,他们都在耗着、熬着,没有援手也没有退路,独自解开一道人生的难题。

就像他们从小到大,无数次一个人走进考场一样勇敢。

(陈大渡、王一、淼淼均为化名)