十年前,

43岁的师永刚确诊肾上腺皮质癌,

一种100万人才有1人确诊的罕见病,

被判活不过一年,

国内寻医问药无果后,

他远赴美国治病。

在10年的治疗过程中,

他共历经2次手术、5次复发转移、

4次急诊、6个周期的放疗,

目前,已将近4年疾病稳定,

再过1年,他便能实现临床治愈,

创造处于他自己的奇迹。

师永刚是作家,资深媒体人,

今年7月,他写成《无国界病人》一书,

不仅包含他本人抗癌的所有故事,

也是一本关于无国界癌症治疗的指南,

国内的医生,

更视他的经历为“罕见病治疗样本”,

他希望用自己的经历,帮到更多人。

撰文:张雅兰

责编:倪楚娇

一周前,凌晨两点半。师永刚突然接到一位朋友的电话,对方不知道他在美国休斯敦。打来电话是因为自己有个朋友的父亲罹患直肠癌,想要向他咨询治疗的相关问题。

师永刚觉得惶恐,自己虽然是癌症亲历者,但是也不敢随意给他人意见。每个人的情况不同,他害怕耽误别人的病情,只能提出一个大概的方向。

自从今年7月,《无国界病人》这本书出版后,师永刚已经陆续收到了几十个人的微博私信、电话问询。

他仿佛一夜间成为很多绝望癌症病人的救命稻草。

打来电话的人已经没有别的出路,只一心觉得,既然一个被医生判定活不过一年的人已经存活10年,那他一定有方法。

▲

生病前,师永刚是《凤凰周刊》的主编

每天加班工作到深夜是常态

10年前,师永刚确诊肾上腺皮质癌。一种极其罕见的癌症。100万人当中会有一两人确诊,早期就可能扩散,确诊后很少有人能活过半年。

当时,师永刚还在《凤凰周刊》做主编,在一次普通的体检中,他得知了这个噩耗。

确诊癌症后,师永刚一度感到困惑。

他曾经是军人,十几岁入伍,后来在西北的部队做新闻干事,军营锻造打磨人的意志,单看体能,虽算不得佼佼者,但也绝对比一般人强悍许多。

即使后来参加工作,师永刚也坚持每天6点准时起床,十几年如一日每天游泳1小时,没有不良嗜好,身体怎么会出状况?

但作为杂志主编,工作和生活界限模糊,找选题、改稿、校对,熬夜构成了他的生活常态。如果赶上杂志进印厂前的一晚,甚至要守到凌晨5点。他专注于工作,从没觉得这是个问题。

“就像上了高速公路,根本停不下来。”直到,癌症找上了他。

▲

2013年1月,在北京做完手术后

师永刚去西双版纳修养了两周

确诊后,他很快在北京协和医院做了手术,三个月后去复查,原发病灶切得很干净,没有任何复发,但双侧肺、L4椎体和左腰大肌、肝部分别有发散性转移。

转移意味着已经失去了手术条件,下一步怎么办?当时肾上腺皮质癌只有一种药物被批准使用:米托坦。但由于国内没有进口,找药,一度成了最大的难题。师永刚在北京协和医院对面的新特药药店也没找到,又一连跑了几家药店,依然没有。

多个渠道询问无果,他向一个在某跨国药企供职的朋友L抱怨:一个已经上市四十年的药,已经过了专利期,为什么国内买不到,国家也不批这个药进口?

“肾上腺皮质癌这种超级罕见病,每年累计确诊人数也就一万人。但米托坦在中国上市需要24个月的申请期,并且重新进行临床试验,试验合格大概需要5到6年。如果进入医保,可能需要更久。”L回复。

在国内,即使加上所有病人的用药,也无法收回成本。自然也就没有药厂愿意进口。因此,中国的罕见病也被称为“孤儿病”,这救命药就是“孤儿药”。大多数罕见病患者就像孤儿,走到这一步已是绝境,只能放弃。

“在14亿人口的国家,患有罕见病的人至少也有千万,这部分人怎么办?”师永刚无奈。

药品难寻,师永刚没有放弃,他通过各种渠道收集资料,加入病友群,终于联系到代理商,与地下药代接头买药。

一天之内,师永刚跟着药代不断更换的地址,在北京街头、胡同来回窜,最终以8000元的高价买到一瓶宝贵的救命药。虽真假难辨,为了救命也得吃。

后来他还托在美国的前同事小丁买米托坦。不过在美国买药需要处方,到底是不方便的。

▲

MD安德森癌症中心外景

国内没药,医生已经无能为力,如果继续在国内治疗,可能活不过3个月。师永刚萌生了去美国看病的想法。本能的渴望驱使他愿意做任何尝试,甚至是冒险。

“我的脑子里只环绕着三个字:活下去。”

师永刚咨询了医疗中介和在纽约的朋友,最终选择了位于美国休斯顿的MD安德森癌症中心。那里几乎拥有全美所有的新药临床试验,可以用到最新的药品。师永刚卖掉了深圳一套房子,忍痛将刚刚一岁的女儿留在国内,和妻子两个人远赴他乡。他也没想到,这场艰辛的抗癌战役,足足打了十年。

当时,他已看不到希望。“我只是一个绝望的病人,一个只能最后一搏的病人。”

去美国治疗是一场赌博。不仅无法预知结果,还需要一大笔资金。

但师永刚早就赌过自己的人生。2000年,他曾毅然离开军队,去大城市工作,成了一名杂志编辑。“那时候我是一个少校,旁边是中校,对面是上校。我们桌子挨着桌子,接下来10年,就是在这个房间里挪来挪去。我不甘心。”

师永刚的微信头像一直是切·格瓦拉。这个古巴革命武装力量的主要缔造者和领导人,早已成为世界“反主流文化”的象征。

他还喜欢乔布斯,迷恋他们共同象征的符号:创新和反叛精神。“他们都有自己对事物的判定,有强烈的欲望去创造一个新世界,并且他们都做到了。我就觉得,我也创造一个自己的世界,把自己改变得了。”

▲

MD安德森癌症中心的休闲区

他做出了决定,去美国。为了凑够一定的看病费用,师永刚和妻子商量后,决定卖掉国内位于深圳的一套房子。

但美国看病的花费之高还是超过了师永刚的想象。美国药店买到的米托坦,比国内代购买到的贵几十倍。每次见医生,1个多小时的诊费是600美元,抽血1000多美元。

师永刚的主治医生哈勃来自叙利亚,1999年来到MD安德森癌症中心工作。在这里,大部分医生一辈子只专攻某一个部位的癌症,因此也被称为“超级专家”。

美国医院实行首诊负责制。之后,师永刚所有参加临床、转院、转科都将由哈勃医生分诊。从头到位参与师永刚的治疗。

▲

师永刚和美国主治医生哈勃

与癌症的对抗是场持久战役。此后近十年里,他共经历了2次手术、5次复发转移、4次急诊、6个周期的放疗。

作为癌症病人,每一步都像在走钢丝,随时面临攸关性命的选择。医生会安排好治疗方案,但决定权依然在病人手里。

师永刚觉得,因为中国人相对讳疾忌医,缺少癌症的常识教育,很多人也没有学习研究的能力,身患癌症后陷入恐慌,会将治疗权拱手出让给医生。

他曾有个朋友的父亲患了肺癌,却找到一家医院的呼吸外科做手术,医生开刀后发现无能为力又原封不动缝起来。这样的案例不胜枚举。

▲

2019年8月,师永刚在MD安德森癌症中心参加临床试验

▲

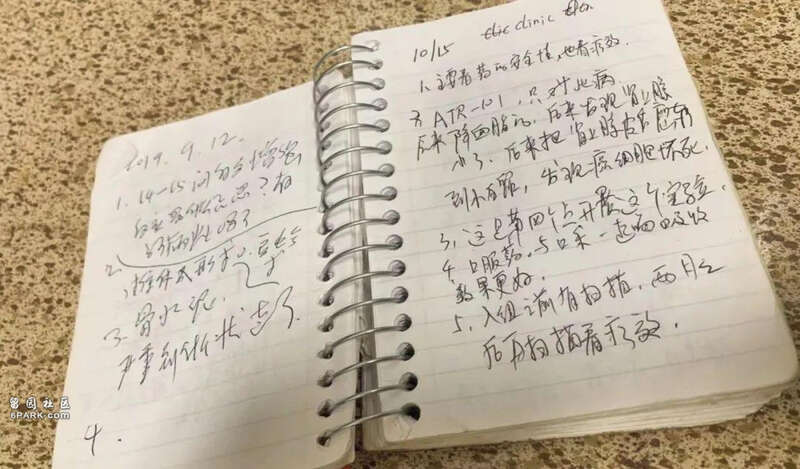

师永刚随身带着笔记本,会随时记录

见医生前也会准备好问题

或许是媒体从业的经历帮了他,师永刚是个“学习型的病人”,他会通过各种渠道收集资料,了解病理,也会在每次见医生前有针对性地提问。他甚至成了医院里大家都知道的“焦虑先生”,每次去见医生,他都会将问题一一罗列在本子上带过去。

也正因如此,他才能关键时刻为自己做出判断和选择。

有一次,他争取到宝贵的临床试验,但是中途检查发现,他肝肾间隙的结节突然增大,是放疗处理这颗增大的结节还是参加临床试验?他面临艰难的选择。

这个结节仿佛一个定时炸弹,有可能变化不大,也可能爆发式增长。这是肿瘤病人常常面对的困难,在多项治疗中做出选择。师永刚最终自己决定退出临床试验小组进行放疗。事实证明,这个选择是正确的。

▲

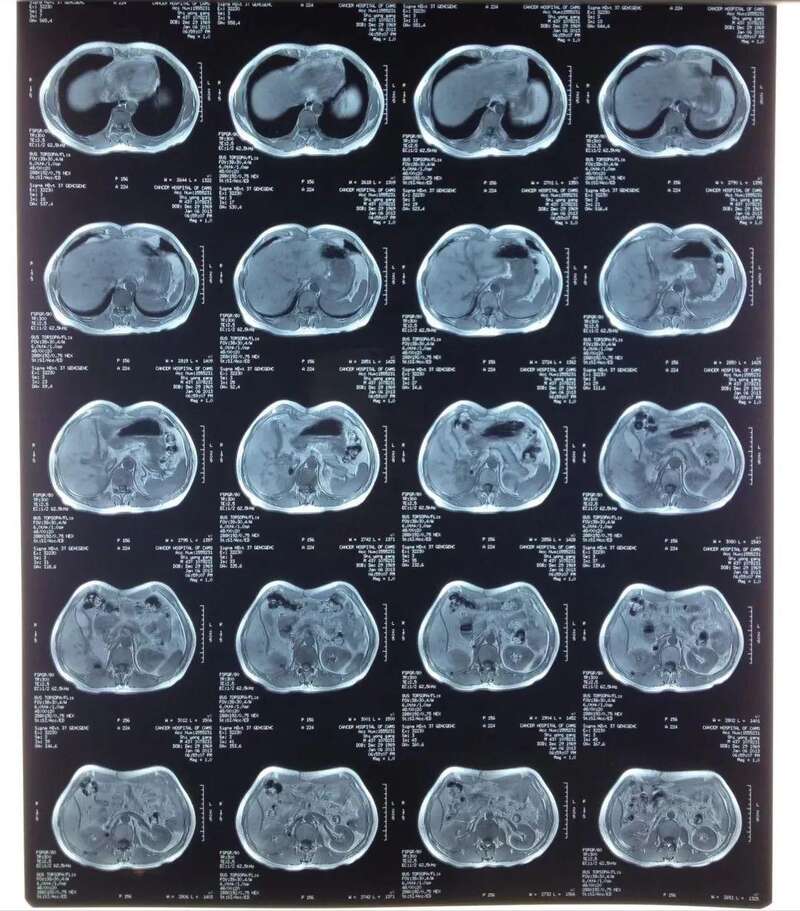

10年间,师永刚共做了60多次增强CT、PETCET、X光。做普通CT累积的辐射剂量,相当于在全球乘坐飞机15000次,而师永刚大部分时候做的是增强CT,辐射剂量是普通CT一倍以上

在治疗的大部分时候,师永刚都怀着斗志,他选择回避那些痛苦,让大脑自动遗忘。但有些记忆是抹不掉的。

14年年底的化疗阶段,是师永刚最痛苦的时间段。那时一共需要化疗6个周期,每个周期44天,每天化疗8小时。

有一天排队排得比较久。开始化疗时已经下午4点。5、6个6000毫升左右的液体挂满了整个房间,师永刚近乎麻木地坐在里面,那些液体一滴一滴地流进他的身体,时间也一格一格地过去。

结束时已经是凌晨4点,他没忍住,呕吐物倾泻而出,整件衣服都脏了。美国的医院不允许随便占床位,护士给了他一件病号服,妻子扶着他走出医院。

秋天的休斯敦常常下雨,街上早已空无一人,漆黑的天像是被捅了窟窿,暴雨和飓风让师永刚发抖。妻子和医院门卫沟通叫了一辆车。半小时后,那辆车才来。

车开得缓慢,师永刚又累又饿又困,化疗药物的铁锈味混杂着身上呕吐物的酸腐味,他觉得自己像一条腐臭的鱼。

下车时,也不知是腿脚发软还是地面湿滑,他一个趔趄,倒在了水里。妻子的手机也掉了进去。这辆“驶在高速公路上停不下来的车”,突然油量告罄。在倒进雨水中的几秒钟里,他突然不想站起来了,只想在那一刻彻底失去意识。他质疑这样坚持下去的意义,“不想治了。”

这是时隔8年后,他唯一清晰记得的事。

在开始治疗后,“活下去”早已是拖拽着他向前的唯一动能,他始终用“高速公路上行驶的汽车”形容那段时光——停不下来。

没想到,只是在一个普通的雨夜,人最后的防线被击穿。

妻子拖他起来,什么也没说。师永刚自己也不知道,脸上挂着的是雨水还是眼泪。

两个人回去睡了一觉,第二天继续治疗。好像什么都没发生过,这就是癌症病人的生活。

前往美国治疗后,师永刚才能够直接从医生那里获得自己的治疗信息。而此前在中国,大家都对癌症讳莫如深,很多时候,医生都是跳过病人直接和家属沟通,而家属也常常对病人“谎报病情”。

中国文化的语境里,一人患癌,约等于一个家庭陷入困窘。而癌症病人家属的数量是远多于癌症病人的。这个群体默默承受着各种压力,却往往被忽视。

在休斯敦,除了极少数情况,大部分人都有家属陪同而来。师永刚也观察到一个有趣的现象:父母生病,女儿陪伴的多,儿子较少。孩子生病,父母都会出动,甚至倾家荡产。还有一种,先生生病,太太陪同的多,太太生病,先生来的少,一般是几个月过来转一圈。

▲

师永刚在美国居住的社区秋景

当家中一个人罹患癌症,必须要退出曾经的工作和生活圈子,陪他们看病的人也几乎没有选择。很多事业有成的人陪着爱人到了美国,也切断了自己正常的生活和社交,每天只重复着做饭、陪诊、安慰这样的事务,终日往返于医院和住所的路上。

照顾癌症病人,是一件耗费身心的苦役,病人家属不仅要面对经济压力,也有心理上的折磨,而他们没有什么宣泄口,长期处于亚健康的状态。

师永刚就曾认识一对来自西安的夫妻。妻子陪丈夫来看病,但是她自己情绪起伏不定,时常失眠、发呆、难以遏止地哭泣。最后得了抑郁症,丈夫只好带她回国。

师永刚本就敏感,容易焦虑,患病后更加严重。即使一段时间一切正常,他也要报告负面情况。任何头疼脑热和风吹草动,都会被他放大。

2016年,师永刚在等待K药,一个还没上市的试验药物,也是他可能的救命药。那一年里,师永刚陷入了巨大的焦虑当中。

他时常对妻子大发脾气,大吼大叫甚至歇斯底里。“癌症病人就是抑郁、愤怒、悲伤等所有坏情绪的集合体。”而这些坏情绪会拧成一个重重的铁球,它只拼命砸向自己最亲近的人。

▲

出国治病前,师永刚的女儿仅1岁

再次见到时,女儿已经4岁

师永刚妻子是北京某舞蹈学院教舞蹈的老师,在美国的那段时间,她隐瞒自己的父母说自己去美国进修。

他还记得,有一次化疗后,他浑身瘫软,头都抬不起来,几乎失去意识,卧室在二楼,妻子将体重80公斤的他从二楼背下来,开车去了医院。其实他至今也不太记得,当时妻子是如何做到的。

后来妻子所在学校发来最后通牒,无法继续通融给她假期了,两人商量后,师永刚劝她回国。

妻子离开后,师永刚才逐渐意识到,他只哀叹自己的命运,忘记了命运同样对妻子不公。她的付出常被忽略和被认为是理所当然。

中国人似乎是喜欢扎堆抱团的,身在异乡的癌症病人们也有“组织”。

在休斯敦,师永刚住在一个名为8181的社区里,因为距离MD安德森肿瘤中心只有2英里,这里住着很多来看病的中国人,师永刚称之为“中国癌症病人村”。

社区很大,有500多个房间,两个游泳池,房子大多三层,是木质结构。

▲

聚集着很多中国病人的8181社区

师永刚在书中称之为“中国癌症病人村”

治疗的生活充满重复和寂寞。师永刚还是会每天游泳1小时,中午午睡。作为一个文字工作者,他曾经的生活离不开书本和创作,而现在,他似乎想要刻意远离原来的生活。

带来的书一本都没翻开过,他甚至很排斥堆放在角落里的书。曾经有整整一年的时间,他时常躺在床上发呆,质疑曾经工作的所有意义。

“工作给我带来的‘荣誉’是一个病,曾经彻夜的加班、校对,凌晨4点的长安街,跟我有什么关系呢?”

大部分时间,师永刚都会消磨在游泳池旁边的茶馆里。除了定期去医院,他总是和老王在一起。老王在2010年确诊肺癌晚期,2012年来到美国治疗。两个人话语投机,时常在一起。

每天早晨吃完早餐,两人就带一壶茶去聊天。偶有其他病人散步路过,就会停下来加入讨论。

大家讨论最多的还是自己的病历,这里是各种信息的集散地,大家可以聊养生食谱、购药渠道,或者是以前的生活工作经历,过往的一切都能拿来调侃一番。唯一严肃的议题只有看病。

▲

在“中国癌症病人村”,病人们常常聚在一起

他们正一起过圣诞节

▲

病人们在游泳池边聚会

有一天,老王向师永刚提议可以建个群,叫“休斯敦中国茶馆”,很多刚来到美国看病的人,都会进群,然后直奔游泳池,找到自己想要的信息后满意而归。

大家都带着“癌症病人”这样的标签,曾经的职位、身份不再是彼此认识和交流的社交货币,那个长在身体里的肿瘤才是。

不过,人群聚集的地方就有故事。“大家就是喜欢吹牛,回顾辉煌的历史,憧憬美好的未来。”每个人依然可以找到让自己开心的方式。

▲

病友王总自制的血液表格,用来监测身体数据

比如王总,他是上市公司的高管,工程师。大家眼中见多识广的精英。病人里罕见的会说英文的人。

在治病这件事上,他也显示出了工程师的严谨和自研能力。王总曾制作了两个表,一个血液曲线表,一个CT检查对照表。他可以通过数据的变化,提前检测自己是否出现耐药和复发。

每天闲下来,王总就坐在泳池边上,帮刚检查完或者新来的病人们“看病”。

有时候是帮着翻译下医生写来的英文信,有时候帮别人解读下检查报告。他端坐在那里,掌着那病历娓娓道来,旁边的人会给他把茶倒好。师永刚觉得王总很享受,“他重新找到了尊严感。”

在癌症村,大家也经常组织一些活动,去附近郊游或者举办一些聚会,日子久了大家逐渐亲近。

后来,随着群里的人去世,群主将他们逐渐从群里删掉。有些熟悉的面孔再也不出现。第二天再去泳池边,活着的人们相顾无言,大家心里清楚,也都不多说什么。只不过觉得气氛奇怪。后来师永刚也不常去了。

▲

病人们的大合影,其中很多人已经过世

在“8181中国癌症病人村”里,有各行各业的人,除了精英人士、企业高管,也有许多家境普通的一般人。在这里,大部分人都有卖房经历。

在师永刚眼里,大家都很绝望,来到这里看似是寻找希望,实则带有某种“惩罚意味”——治疗过程,只会让人身心备受煎熬。

他还记得,有一个20岁肺癌晚期的广西男孩,母亲带着他来美国看病。他是家中独子,虽然家境一般,但还是不愿意放弃。广西的房价并不高,他们卖掉了家里唯一的房子远赴美国。

男孩的母亲是个农村妇女,英文不通,通过中介来到美国。

癌症病人村组成了一个互助小组,哪家临时有事,有车的人家就赶去帮忙。病人之间总有惺惺相惜的感情,大家轮流帮了男孩很久。

可是在美国看病,没法拖欠医疗费,要提前把钱存进账户。到了后期,他们已经身无分文无法继续治疗,男孩最终在美国租的房子里去世。

师永刚最后一次见到男孩母亲时,发现她竟在几天内白了头。“腰似乎已经弯到了地上”,师永刚甚至不敢看她。当时那位母亲已经没钱买机票回国。最后大家凑了些钱,为她买了票,送她去了机场。

▲

2014年,师永刚和两个病友去休斯敦郊野公园徒步

不过,在8181,也不全是这样生离死别的故事。

有一阵子,师永刚和老王爱上了“摸奖”。病人的乐趣就是跟着家属去逛商场或者去超市买菜,那时候,他们就带着两美元零钱溜去买彩票。就像是打发时间的消遣活动。

对他们来说,自己生病的概率已然堪比中彩票,那不如也去买彩票碰碰运气。

买到彩票后,两个年过四十,身患绝症的男人就会站在人来人往的街头幻想:如果中了100万怎么花。老王要建一个中国病人接待中心,有茶馆有棋牌室。师永刚想建一个超级食堂,里面有各种中国美食。

结果,运气似乎没那么好。老王中过20块,师永刚只中过5块。

“不过那时候人好像放下了一切,回归了赤子之心,变得特别单纯。”即使现在,师永刚说起那时去“摸奖”的快乐依然眯着眼睛大笑。

只不过,老王也不在了。他遗憾两人天天在一起,却连一张合照都没有。

5年前,就有人劝师永刚,这样跌宕起伏的抗癌故事,完全可以写成一本书了。但他没有任何兴趣。

“写了谁看呢?我的前方是一片迷途,生死未卜,是一个失败者,失败者写出的东西有意义吗?”

▲

1995年,师永刚和战友在嘉峪关合影

▲

1993年,甘肃某地发生塌方致火车中断

师永刚在火车上写新闻稿

他已经不想再回忆——写作,曾是他最热爱的事。当兵时,师永刚是部队上小有名气的文学青年,每天都在写。他在报刊上发表过多篇诗歌和散文,也出版了几本书:《西北望》,《最后的骑兵》等,这本书也被改编成了电视剧。

那时候他有个文学梦,创作依着自己的性格和情趣,没有特别的理由,只是让词句自然从体内流淌而出。师永刚还曾在心底喊过一个口号,“写新闻是为了活下去,写诗是为了拯救自己。”

“当时很傻很天真,觉得自己很牛,现在回想觉得好笑,但也很怀念。”

没想到,那个呼喊着“写诗为了拯救自己”的少年,早已变成了一个每天和病魔缠斗的失落中年人。曾经文学带给他畅快和安慰,如今他只觉得无用。

癌症病人,似乎成了他剥离不掉的标签和身份。正如桑格塔在《疾病的隐喻》中写道,“癌症不仅是生物学意义上的疾病,更是一种巨大的、社会和政治范畴的疾病,一种充满惩罚意味的疾病。”

师永刚也在生病过程中感受过人性的歧视、朋友的疏远。曾经认为很亲密的朋友,在他生病后再也没出现过,一些没怎么联系过的人,却千里迢迢来探望。

也有朋友知道他想写这本书时告诫他,一旦这本书出版,他将永远被贴上“癌症病人”的标签。

▲

生病前,师永刚喜欢旅行,他在柬埔寨吴哥窑

但随着治疗的推进,他也开始动摇,写写停停,后来又搁置。促使他下定决心动笔是因为两件事。

2019年,师永刚经过两年的帕博利珠单抗(病友称为K药)的免疫治疗后,身上的绝大部分结节被消杀,做完SBRT放疗后,他回到北京进行K药的三剂增强治疗。

因为师永刚是国内医生碰到的唯一一位打过两年K药的肿瘤病人,并且经历了手术、米托坦药物治疗、化疗、免疫治疗、放疗等各种手段,医生觉得,师永刚的经历对其他肾上腺皮质癌患者有借鉴意义,希望能复制一份他的病历。

那也是师永刚第一次发现,或许自己的经历是可以帮助到别人的。

一个月后,师永刚接到一个电话,对方是一个广西的病人,才18岁,他身患肾上腺皮质癌,已经肝转、肺转,失去了手术指征。医生把师永刚的电话给了他。

师永刚有经验,他将赴美治疗的方法,需要的费用,列了详细的清单给对方。但两周后,对方就失联了。又过了两周,男孩的母亲打电话过来,说师永刚第二周打去时,他已经昏迷进了ICU,几天后就去世了。

对师永刚来说,那是他第一次接触到跟自己患有同样疾病的人。一个有姓名、有来处、具体的、活生生的人。除了自己,师永刚对这种疾病背后的人有了更切身的认识。

“他就在我眼前没有了。如果我不知道这件事,我并不会难过。”

这个素昧谋面的陌生人给师永刚留下了强烈的印象,后来他每次想起来就觉得惋惜,如果自己可以早一点认识他,自己治疗的经历可以早点被大家知道。或许结果会不一样。他也许有了好工作,甚至恋爱结婚了?师永刚常常这样设想。

男孩的手机号在师永刚的手机里存了很久后才被删掉。

▲

生病前有段时间,师永刚精神压力很大

会开车去郊区发发呆,和朋友喝茶

这是他解压的方式

也是这件事之后,师永刚觉得必须把自己治疗经历写下来了。虽然每个人的情况各不相同,但治疗的过程可以成为一种参考。

他去找医生将所有电子病历拷过来,又恢复了十几年前的写作状态。每一张病历,CT片子,处方,都像一把钥匙,帮他穿越回当时的境况。但他觉得好像在写另一个人的故事,当时痛苦的感受似乎被大脑忘记了。

在书中,他也将那些曾经从头到脚浇灌而下的情绪一笔带过。他不想做文学性的叙述,也不愿意再写诗写小说了,想转向非虚构写作,“读者最好觉得我在写别人,讲述痛苦没有意义,我希望大家真的有收获。”

从2019年到现在,师永刚已经没有再治疗,没用过药,情况稳定。再过1年就可以达到临床治愈。

11月他将再次复查。此前每次复查,“焦虑先生”都会上网将肾上腺皮质癌的所有信息扒一遍,包括目前最新的研究成果以及新药。还会预测不同的情况,写下不同的应对方案。这是他的强心针。

不过现在,这辆一直在高速公路上停不下来的“车”似乎慢了下来。他已经学会宽慰自己,让自己平和冷静,不过分焦虑。

我问他回国后想干什么,他说想去吃碗兰州拉面。在国外治病,也只是想念那口吃的罢了。

最近,他还有了新目标:写下一本医学类的书。“尽力而为,帮帮别人”。