▲ 摄影:三角梅(食物森林的退休志愿者)

双新食物森林位于天津津南区体育公园里,参与的志愿者,以附近的退休老人为主,“这里就是我养生的地方,我特别爱干这些活,翻地、撒种、浇水,跟那些植物特别有感情,”“家门口的绿色田园,可遇不可求的,”这些六七十岁的退休老人不要报酬,但几乎天天来干活。

食物森林也吸引了亲子家庭,退休老人还会教年轻人、小朋友们种菜,发挥余热。

“据我所知,我们是内地第一个在城市公园里做食物森林的,特别希望有条件的社区,在家门口打造一个不管多大的食物森林,有这么一个栖息地多好,”李娟感叹。

自述:李 娟

编辑:倪蒹葭

▲ 双新食物森林发起人李娟

▲ 食物森林志愿者分享果实

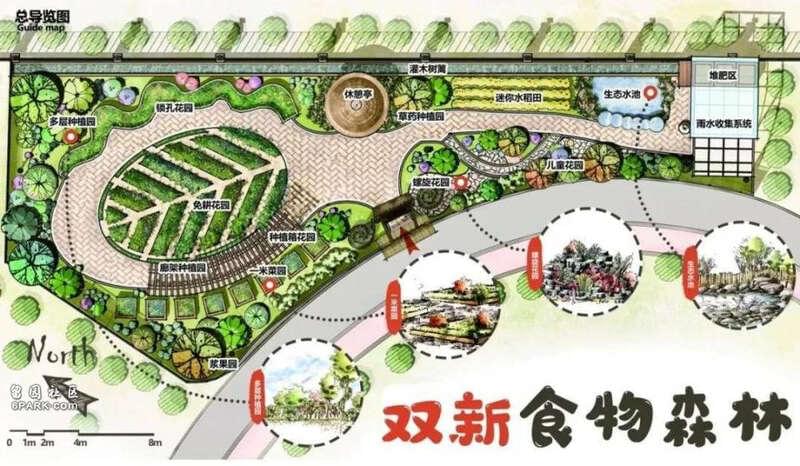

在城市公园里建造食物森林,我们在中国内地是第一家。双新食物森林在天津市津南区体育公园里,占地一亩,675.8平方米,我们在2020年6月开始建造,至今4年了,种下了近300种植物。

食物森林,就是模拟大自然的模式和规律,一年生和多年生植物相结合,并且立体种植,有所谓的7层级的分类,大乔木、小乔木、灌木、爬藤、草本、地被、根际等等。

▲ 草药花园

▲ 昆虫屋,吸引一些虫子居住,会吃喜食植物的虫子,所以,对于食物森林而言,又多了一个除虫帮手

▲ 共生、间作的种菜方式

不用化肥农药,种植过程中考虑到植物的共生关系,比如一棵甘蓝旁边种几颗葱、蒜,来给甘蓝驱虫。每一种植物几乎都有特别喜欢吃它的昆虫,通过共生、间作来减少虫害。

过去20多年里,我有10多年在市政府机关,10多年在国有企业工作。想做食物森林最早的起因,是我先生生病,2018年,我们开始找寻健康的食物,在天津和北京周边,找到了一些有机农场,和一群不用化肥农药污染土地的新农夫,逐渐意识到,健康的土壤才能种出健康的食物。

▲ 2019年李娟在中国台湾学习朴门永续设计

2019年初去台湾旅行的时候,我在新竹遇到了一个食物森林,就在街角花园当中,种了蔬菜、果树,当地居民和社会组织一起来打造,我当时觉得这个模式太好了,大家一起种花种菜,这是我们骨子里自带的基因。

后来就在台湾报名了朴门永续设计的学习,15天课程,结束的时候,老师问我们回去之后有什么想法,我当时说想做一个食物森林,没想到梦想成真了。

▲ 2020年,居民志愿者在食物森林开荒

▲ 双新食物森林设计图

幸运的是,津南区政府与双新街、城管委都给予了很大的支持。我们夫妻俩退休前一直都是在政府机关与国有企业工作,可能更容易得到体制内人的信任,这块地,我们没有任何利益诉求,愿意身先士卒带着大家一起干。

这块地在城市公园里,周边居民过来非常方便。2020年4月我与伙伴们到社区向居民宣讲食物森林,6月建造的时候,居民就参与进来了。

▲ 雨水回收系统

▲ 水塘的雨水可以灌溉水稻田等

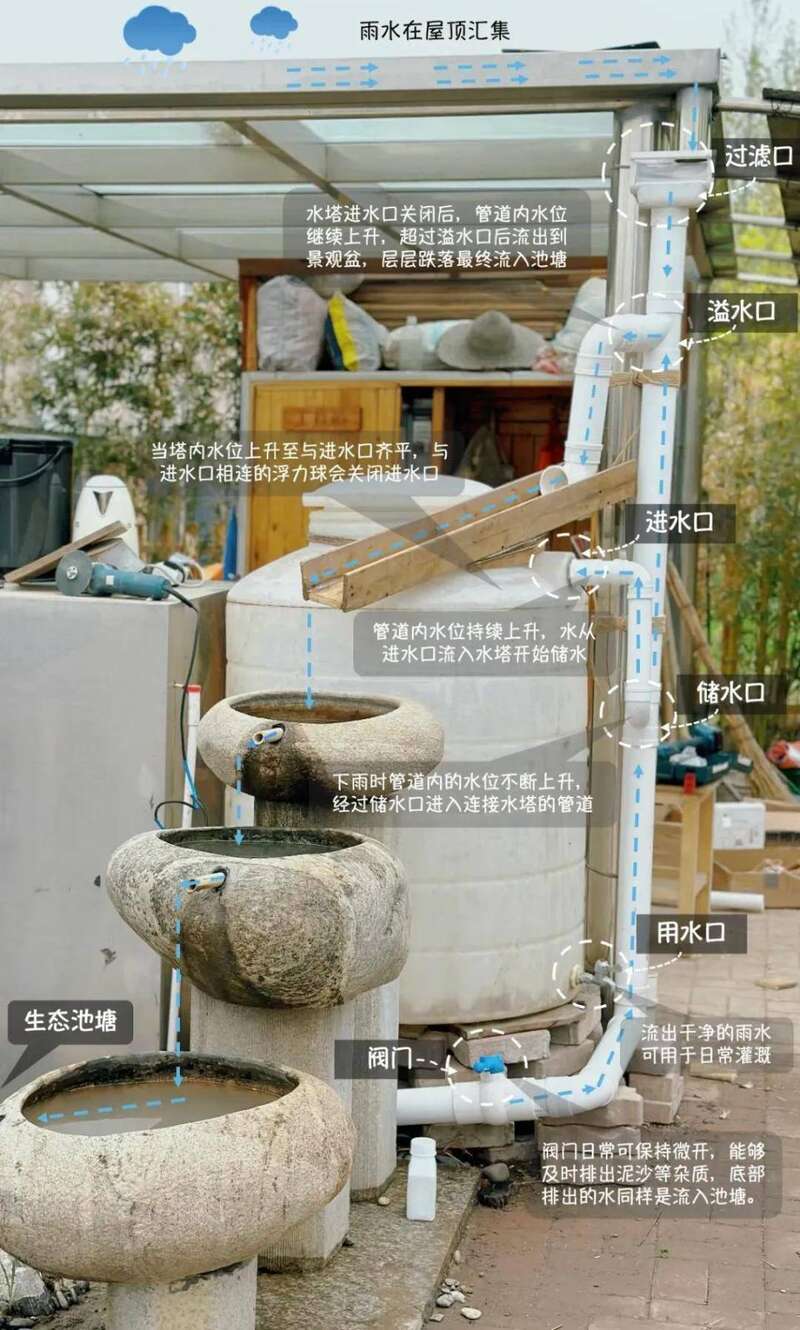

最初这一亩地光秃秃的,我和居民志愿者拿着铲子,一掀一掀地挖成了目前的样子,挖了一块水稻田,天津是个缺水型城市,我们做了一个生态水池,相当于一个大的雨水收集系统。

道路地形系统,我们是海绵土壤的理念,地下没有做任何硬化,就是铺了一些沙石,然后用红砖铺上,一旦下雨,雨水是完全可以渗下去的。

▲ 因为食物森林在公园里,路过的居民经常对园子很感兴趣,有的就变成了志愿者

▲ 食物森林里有很多东西是用废弃物改造的,比如说旧自行车花架,替换下来的轮胎,叠起来做成储物柜

日常管理的志愿者主要是社区退休人员,他们没有报酬,对劳动非常热爱,会种菜的种菜,会木匠的做木工,大家各尽所能。

食物森林的食物主要是两个去向,志愿者会把新鲜采摘的蔬菜水果送给社区,街道给了我们一批有需要人群的名单,比如独居老人、特殊情况的家庭;另外就是志愿者之间分享当季的食物,其实前两年大家都舍不得吃,但还是要尝一尝,确定咱们明年要留下来的品种。

▲ 志愿者主体是社区退休人士,摄影:三角梅

这个过程中,我看到了退休人群对食物森林其实特别需要。有位70多岁的社区大姐姐,独自一个人住,刚来的时候说话很小声,弯不下腰,在这里晒太阳、一起劳动,声音变得大了起来,也能蹲下来照料植物,越来越打开自己。

一位61岁志愿者青秧大哥,他从最初开荒就参与进来,一直到现在,几乎天天来,是我们的干活主力,他退休前是工人,手特别巧,大家也特别尊重他。

青秧大哥说自己的生活方式也改变了,在家里和在食物森林一样,会垃圾分类,把厨余做成酵素,用来养花,学了不少东西。

也有老人告诉我,来食物森林之前,她一直失眠,通过劳动现在失眠好多了,特别爱干这些活,翻地、撒种、浇水,跟植物有感情。

▲ 三角梅(食物森林志愿者都会给自己取一个自然名)

三角梅被我们称作“专职摄影师”,她64岁,退休以后,2021年她搬到这个公园附近,人生地不熟,她在公园步道上散步,看到了食物森林,茅亭、水塘、卷荷,一下就很喜欢,当天就留下了,开始劳动,一直到现在,她说这就是她养生的地方。

她是恢复高考时考上大学的佼佼者,毕业后工作很忙,对植物并不感兴趣,但现在天天跟植物昆虫在一块,胡萝卜里长出来的虫子她领回家养,观察它变成花蝴蝶的过程,很漂亮。

以前她不拍照,到了小园以后,看到这儿的退休志愿者辛勤劳动,就想把这些美好都记录下来,一来二去大家觉得越拍越好,就让她专门负责拍照。

我原来一直在写字楼里工作,穿套装,同学朋友都说李娟变了一个人似的,现在干活有时候手套都不戴,之前我非常害怕虫子,学朴门永续设计之后,我知道虫子是大自然的分解者,所以在堆肥过程中,看到虫子,反而很欣喜。

▲ 三箱式堆肥箱

▲ 蚯蚓塔

健康的土壤,才能产出健康的食物。食物森林土壤这几年的改变,我们都挺得意的,2020年我们进驻时,公园正好在修剪草皮,换下来的草皮堆了有六七吨,我们用它堆肥,全部翻进了土壤里。

还做了三箱式堆肥箱,把厨余落叶变成香喷喷的森林土。还有两个蚯蚓塔,就是蚯蚓的食堂,最初买了一些蚯蚓投进去,时不时放入一些瓜皮、被虫吃了的草莓,蚯蚓会很好地分解,它在土壤当中钻来钻去,可以松土,粪便又是有机物,这几年园子里随处都可以挖到蚯蚓。

去年我们随机在小园子里取了三个点位的土壤,送去检测,有机质含量达到4.2%,这很厉害了,一般农田是2%左右。

▲ 食物森林果树,桑葚和山楂

▲ 食物森林吸引了很多动物,蜜蜂、鸟儿

食物森林也成为了很多小动物的栖息地,蜜蜂、蝴蝶的种类很多,我们还见过黄鼬、刺猬、蛇,春天燕子衔泥……

▲ 一米菜园

▲ 亲子家庭建设一米菜园

周一到周五都是退休老人打理,到周末的时候,亲子家庭来得更多一些,需要的时候,老人也会过来,因为家长都是80后90后,很多虽然是硕士博士学历,但这些退休人员可以很好地指导他们种植。

一米菜园开放给3-12岁亲子家庭来共建,1.2㎡大的菜箱,只有8个 ,每个种植季分配给8-16个家庭,完全免费,5个月使用期,从春天开始翻土,播种到陆续采收,第二个阶段是从秋到冬。

通过自然教育的方式告诉小朋友,一颗西红柿要种100多天,一粒黄豆要长90天到120天,冬小麦要230天,小朋友们看到一颗种子是怎么发芽的,一朵花是怎么长出来的。

一对年轻的夫妻带着3岁多的男孩来食物森林种菜,专门给孩子备上手套、小铲子、小水壶。孩子一开始不肯摸土也不肯干活,夫妻俩就各自配合着除草、浇水,但在这个环境玩了一段时间,男孩慢慢自己脱下手套,敢于摸蚯蚓、抓虫,包揽了小菜园的浇水和采摘。

▲ 指导小朋友插秧

食物森林是一个露天的环境,必须要跟着节气种植,小满插秧,清明种瓜点豆,由于气候变化,我们会在清明和谷雨之间选择一个时间种豆。物候节气这些就不是词儿了,它是真实发生的。

天津小站稻是地标性的农产品,今年小满我们做插秧活动,让小朋友学习怎么站在泥田里,用手插秧,而且要让这颗禾苗活下来,150天之后有粮食吃。

我们专门找了一位老农来指导,手法、脚步怎么移动,都很有讲究,决定着秧苗的存活。

▲ 亲子家庭的妈妈们在劳动

食物森林也改变着这些年轻人的生活方式,有些宝妈原来一直用面巾纸洗脸,通过跟自然的接触,了解到塑料的危害,因为面巾纸里头也含塑料,她决定不再使用了,只用毛巾就好,到现在已经半年多了。

大家经常在群里打卡,今天我没有点外卖,没有用瓶装水,用自己的环保行动来互相提醒。

家里的果皮厨余,我们教大家做成酵素。做酵素非常简单,只需要红糖、水、厨余,按一定比例放在瓶子里,过三个月,就自然发酵好了,如果用橘子皮、橙子皮来做,香味还很浓郁,酵素稀释之后,种花种菜喷一喷,是非常好的液肥、驱虫剂,还可以擦地板、冲马桶,替代化学洗涤剂。

非常希望有更多公园可以开放给居民做食物森林,国内几个城市在做类似的事情,那些地块被称作“社区花园”,像上海四叶草堂、北京盖娅设计做的社区花园营造,深圳市是城管委在主推,在学校、社区拿出一些边角地块来做。

在食物森林里,人和动植物之间有一个更深的连接,让城市人反思既有生活方式,从食物开始,过一种可持续生活。

本来我想着退休之后,就清闲了,没想到更忙了,为了做食物森林,几十年的人脉资源都搭了进来,无偿工作,但我还是乐在其中,很大的动力就是看到了这些参与者,尤其是社区退休老人的热情。

他们都说家门口的绿色田园,可遇不可求,在这个年龄就不要想年龄,忘记它,每天身心愉悦地去投入当中,自然年轻了。