本文来自微信公众号:深圳微时光(ID:szdays),作者:黄小邪,图片:黄小邪,图片后期:vennphang、 summer,头图来自:黄小邪

今天的黄贝岭,更像是一个历经沧桑巨变后,大隐隐于市的高人。

650年历史的黄贝岭村,比深圳墟还早了300年。这里是深南大道的起点,承载过特区最早的繁华——许多港商在内地的第一笔投资,深圳的第一个别墅区,早期风味各异的粤式酒楼……

往事隐入尘烟,如今走在凤凰路上,总有种回到90年代的恍惚。 修鞋、修自行车、针头线脑的小生意,还在不紧不慢地做着;东莞婆60岁了,和30年前一样,每早雷打不动地从东莞坐车,带着青菜、水果到华丽东村出摊;楼梯斑驳、窗栅生锈的老式居民楼下,大人孩子歪在躺椅上,享受夏夜里的一点凉风……

不远处的黄贝岭村里,生活在村巷的狭缝里徐徐行进。透过一楼敞开的门窗,能看见房间里塞满了双层床,挤着老老小小十几口。这样的生存方式,在村巷中并不鲜见,扎不下根,也至少不会被时代洪流卷走。

可能这就是老城区的弹性,谁到了这儿,找个容身之所,或谋个出路,相对城市的其他地方,要更容易一些。

市井生活,人情味道

几百米外,深南路上风云变化,这里像是掉进了时间的缝隙。除了早晚时分,那些脚步匆忙的上班族,凤凰路、黄贝路的注脚,似乎还停留在90年代。

华丽路上的老居民,无人不认识东莞婆。

东莞婆姓刘,她的菜档开在路口的烟酒商行里。商行的生意也是五花八门,除了烟酒、饮料生意,门框上还挂着奢侈品回收的招牌。

28年前,东莞婆的菜摊摆在了这一片,不刮台风不下大雨,附近的人都能看见她。深圳是特区,价格能卖得上去,能赚到的钱,怎么也比附近村镇上多。早些年她的菜档摆在路边,被城管东追西赶,便在商行里租下一块地方。

东莞婆占了商行两平米的地方,荔枝、番石榴、黄皮等水果摆在地上的塑料筐里,几盒自家做的艾叶粿挤在中间。番薯叶、丝瓜这些蔬菜,直接摊在了玻璃柜台上。菜和水果有些是自己家种的,有些是邻居家种的,仔细瞅瞅闻闻,还带着田间地头的新鲜劲儿。

每天早上,东莞婆拖着这些东西,从东莞上车,一个小时后到达华丽路。车是同村8个老乡一起包的,每天150块,有人的摊位摆在福田,有人摆在东门,有人摆在鹿丹村……

从30岁出头到现在,附近买菜的人,叫了她几十年的“东莞婆”。今年她60岁了,四个孩子除了最小的女儿,其他都已结婚。这份营生做到现在,她还没有停下来的打算,“习惯了,闲不下来”。

这条街上,东莞婆的熟人多得很。开猪肉档的老哥,把电动车停在菜摊前,两个人用口音浓重的家乡话,聊着猪肉的价格。老哥骑着电动车走了,一个中年女人又走了进来,站在她旁边不紧不慢地聊着闲天儿。

在这一片,像东莞婆这样的小营生不胜枚举,有些窝在老旧小区里,有些像东莞婆一样,栖身于熟人的店面下。靠着老交情与熟面孔,在街头巷尾的夹缝间谋生计。

36年历史的华丽东村里,补衣店老板是个上了年纪的女人,退休前在服装厂做打版师,五六年前她租下一楼的老房子自住,月租3000块。

在门前支起一台缝纫机,她的裁缝生意便做了起来,最开始她做衣服,渐渐她觉得麻烦,只接修补衣服的生意。 门前的老树下,摆着几个塞满蔬果的塑料袋子,那是她的另一份生意——生鲜团购团长。

站在黄贝路上,隔着小区院墙上的栅栏,和院墙里的健身器材,缝纫机上方那块“修补衣物”的小牌子,倒也看得清楚。

华丽东村对着黄贝路的一楼老房,家家户户都有生意。和补衣店一样,顾客只能先从小区大门进来,才能光顾这些生意。

放暑假的孩子,三三两两地在店门前穿梭玩耍。这些生意当中,大的门脸有理发店、按摩店、五金店,小的也就三、四平方米,挂个牌子,零零散散地摆些货品。

小生意能小到磨剪子、擦皮鞋、修雨伞,招牌上写着电话,多数时候你也看不见老板,有些待在里屋,有些坐在了隔壁店里打发时间。只有等太阳落下之后,老板、老板娘,还有孩子们,才会坐在店门前的桌子上,吃饭、纳凉、打牌。

夜色降临,归家的上班族身影匆匆,还带着地铁或写字楼里的紧绷与倦色,像是一阵急来的风,在不紧不慢的湖面上卷起涟漪。

坐在店门前,透过小区院墙格栅望去,黄贝路另外一侧,是深圳最早的别墅区怡景花园,看起来发旧的小楼群,隐在苍翠的绿荫丛里。繁华老去,市井依旧市井。

黄贝岭村,三代人的落脚地

从行政划分上看,黄贝岭社区极小,所覆盖的区域与黄贝岭村相差无几。这块地方,最新的楼群是深夜东岭,它也是黄贝岭村旧村改造的成果,挤在黄贝岭上村、中村、下村的低矮民房中间,显得鹤立鸡群。

黄贝岭村是深圳最老的城中村之一,可以追溯到明洪武二年。清末年,黄贝岭张氏与香港新田文氏结下世仇,争端激烈时,两个家族拿土枪交战。在新田的土墙上,今天还能看到密密麻麻的枪眼。

历史、地缘等缘故,使得今天的黄贝岭村,居住人员多元而复杂,除了原住民,600多名香港籍居民长居于此。高档住宅深业东岭,也吸引了不少城市高收入者。当时,数目最大的,还是农民房里形形色色的租客。

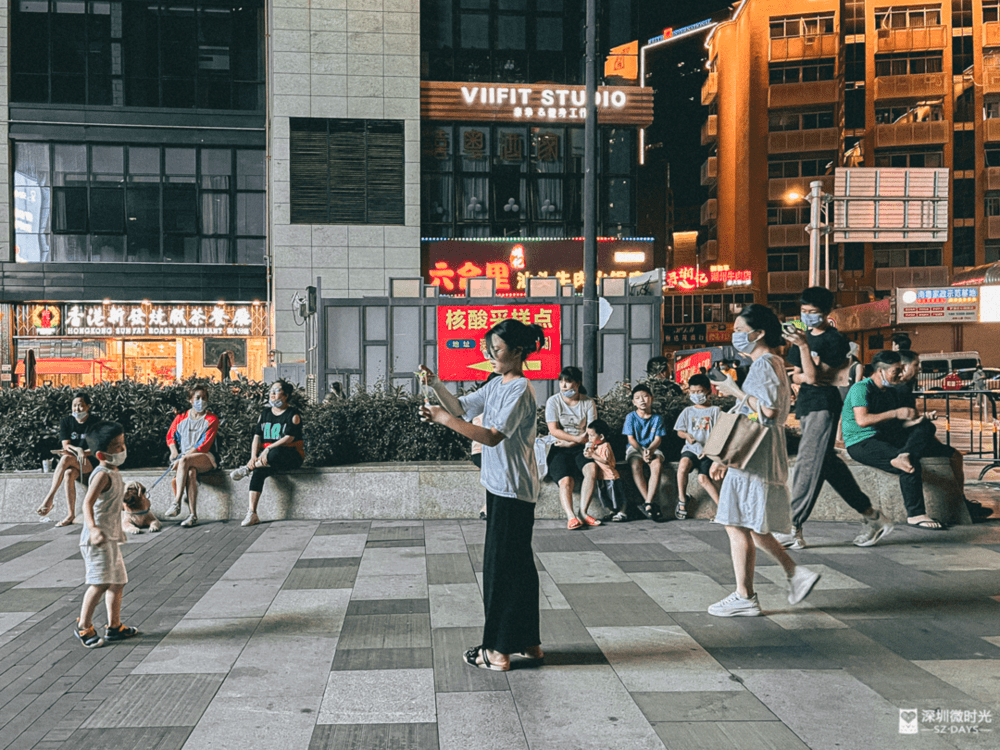

炎热夏夜里,深夜东岭楼下的小广场上,挤满了年龄、穿着、神色各异的纳凉者。一群上了年纪的老阿姨,围坐在花坛边,热热闹闹地扯着闲话。阿姨们背后,是举着网红冷饮,百无聊赖地刷着手机的年轻男女。

衣着明显不太干净的男人,或许是太过劳累,他光着的一只脚,一动不动地趴在绿化丛的石板上。一尺远处,年轻白领也脱掉了拖鞋,目不转睛地盯着手机屏幕。穿着健身服的小情侣,牵着宠物狗缓缓经过他们。

到了夜晚,黄贝岭下村的凤凰路,是整条村子最热闹的地方,小年轻们,带着孩子的家长,急冲冲地穿梭而过,或者钻进路边的一家店里。

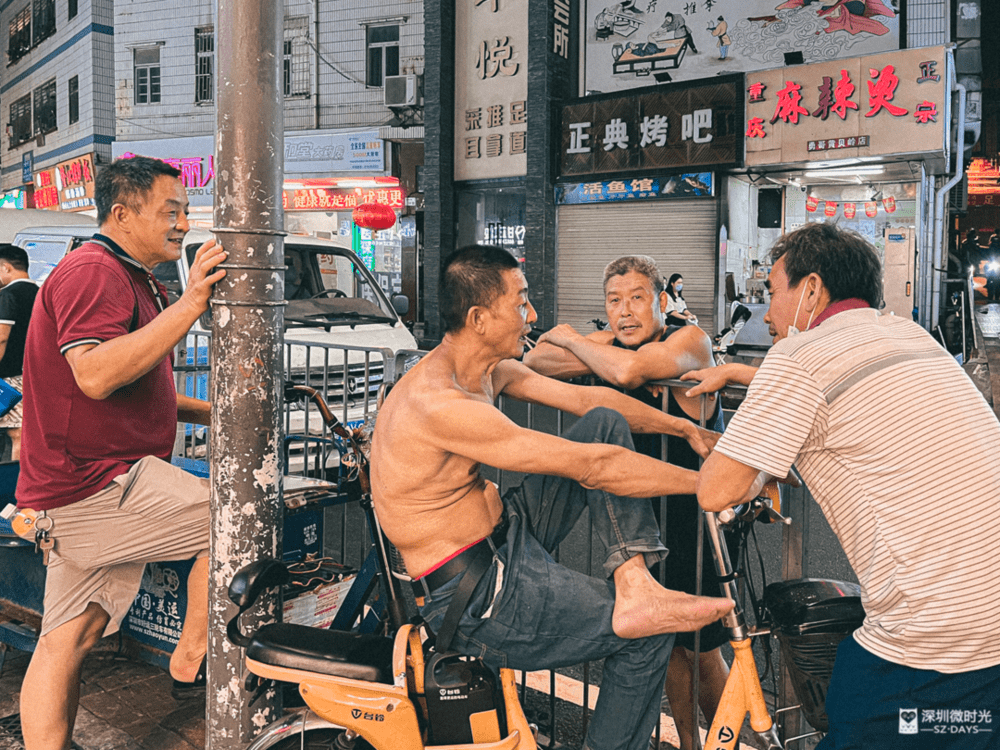

不紧不慢地在路边或站或立乘凉的,大都是上了年纪的男人们。光着膀子的老谭坐在电动车上,他在黄贝岭生活了二三十年,靠揽些装修的零活儿谋生。三个老兄弟围着老谭,大声开着玩笑,他们都是重庆人,有人是木工,有人是瓦工……揣着不同的手艺,常年在一块讨生活。

老周一天到晚守在黄贝岭五街的路口,他坐在三轮车座上,车前的纸牌上写满了主营业务——搬家、拆装空调、拆墙、回收家电。

老周是湖南邵阳人,在黄贝岭村里,做此类营生的,还有四川人和湖北人。大家守着某些约定俗成的规则,比如缺帮手时,老周一般先在老乡中找,老乡腾不出手时,老周会去找四川人,但不找湖北人。

夜色中的黄贝岭路上,迎面走来几个中年女人,用四川话大声聊着当天的收入。这样的口音在村里极为常见。黄贝岭的租客当中,以四川达州人居多,不少人在村里已经生活了二三十年,家庭几代人寄居于此。

据不完全统计,现在居住在黄贝岭村的达州人,接近9000人,人数最多的时候约有3万人,大都聚居在黄贝岭上村。

黄贝岭上村的租客当中,五六十岁的这代人,多数人以体力谋生,开的士或者打零工,他们也是家族中最早来深圳闯荡的一代人,父母、孩子大多留守老家。

孩子在达州老家长大后,大多也会来到深圳谋生,他们当中,靠读书摆脱上一辈命运的只有一小部分,更多的孩子只有初中或高中学历。再接着,父辈到了八九十岁,独自在农村活不下去,只能南下深圳投奔儿女。

达州人老杨在黄贝岭一带,做了20余年的装修工,他的一儿一女均已工作,儿子跟着他在黄贝岭长大,女儿一直在老家生活。

老杨和妻子住在黄贝岭上村的一栋两居室中。房子里住了8个人,三对夫妇,老杨90多岁的老父亲,还有一位“拼床”的江西老表。 几个房间大部分位置都被双层床占据。2000多元的平摊到每个人身上,大概三百多元,在罗湖,这或许是成本最低的居住方式。

这样的家庭组合和居住方式,在黄贝岭村并不少见。老杨的对门、楼下楼下的邻居们,也是如此生活。

临着巷子的一层出租屋里,防盗门敞开着,为了纳凉,屋子里几个中年女人和七八岁的孩子在说话,靠墙摆着几张双层床,门檐上挂满了大人小孩的内衣和外衣。

晚上10点过后,一个步子缓慢,明显上了年纪的拾荒人,拖着系着编织袋的小推车,缓缓停在巷子口的垃圾箱旁,他在垃圾箱里翻来拣去,运气似乎不怎么样,老长时间都没能拣出一点废品。背着双肩包的上班族,绕过老人背后的小推车,匆匆往巷子深处走去。

夜色渐深,老城区和城中村的人流稀疏起来,人们缓缓踱回自己的家,或宽敞舒适的,或狭窄拥促的,他们在这个燥热的夜晚沉沉睡去,明天醒来,又是新的一天。

本文来自微信公众号:深圳微时光(ID:szdays),作者:黄小邪,图片:黄小邪,图片后期:vennphang、 summer