好在经过武汉卫生部门的迅速处置,该同学情况很快稳定,症状已经消失,通过对264名重点人群、259个点位进行快检,未检出霍乱弧菌,未发现新增病例,没有传播风险,目前,事发宿舍也已经解除封控,大家心里的石头可以落地了。

虽然控制住了,但人们围绕此事的疑问,并未完全解开。

1

霍乱(cholera),早期译作虎力拉,中医俗称触恶,是由霍乱弧菌所致的烈性肠道传染病。

由于近些年霍乱在我国并不多见,很多人已不了解霍乱的严重性,也不知道霍乱和鼠疫是我国传染病防治法中唯二的甲类烈性传染病,在防控等级上高于艾滋病、狂犬病、流行性乙型脑炎、登革热、炭疽、肺结核、淋病、梅毒、疟疾等一众令人闻之色变的传染病。

霍乱的传播途径主要是患者或带菌者的粪便,霍乱弧菌能够通过污染水源或者食物,引起霍乱暴发流行,霍乱弧菌通过污染水蟹鱼虾水产品也可以引起传播。苍蝇可能会起到一定的传播作用。

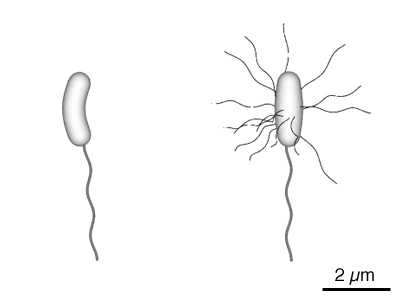

霍乱弧菌

霍乱在临床上以剧烈无痛性泻吐,米泔样大便,严重脱水,肌肉痛性痉挛及周围循环衰竭等为特征,能在数小时内造成腹泻脱水甚至死亡。

霍乱患者会在短时间内极度脱水

作为史书三大上古瘟疫,霍乱有着悠久的传播历史。

起初,霍乱只是作为一种地方病流行于南亚地区,尤其是恒河三角洲区域,给当地人民带去无尽的病痛和死亡。为了抵御疾病,在印度的加尔各答,人们甚至建造了一座叫做“Ola Beebe”的霍乱寺庙。

干净又卫生的恒河水

后来,随着欧洲殖民者的到来,霍乱这一地区性传染病开始冲出南亚,伴随着殖民者的船只传遍了全世界。

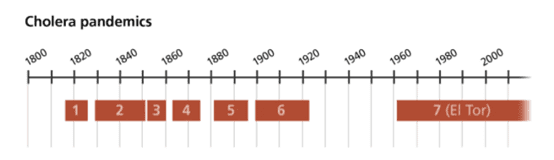

截至目前,有记录的霍乱全球大流行共有7次, 从1817年到1923年的百余年间,霍乱6次大流行,造成损失难以计算,仅印度死者就超过3800万。

而从1961年开始至今的第7次霍乱大流行多年来波及全球五大洲140多个国家和地区,报告病例数达到了400万例,而实际的发病数可能远远不止于此。

虽是很多人认知中的上古瘟疫,但霍乱其实从未走远,在人类医疗手段发达的今天,霍乱也能在特定条件下短时间内造成大规模杀伤。

1994年,卢旺达内战失控,胡图族对图西族展开血腥的大屠杀,在3个月的时间内,有100万人丧生,390万人被迫流离失所。而这100万人的死亡,除了直接杀戮,最大的罪魁祸首就是霍乱。

1994年7月,一百万名图西族难民前往扎伊尔戈马城避难。在接下来的日子里,城里的所有树木都被难民用来取暖和烹饪食物,难民营环绕着的湖泊是该地区唯一的水源,这为疫情的传播创造了极佳的条件。

很快,无国界医生组织负责人Joelle Tanguy在难民营中确认了一例霍乱。

7月20日,Tanguy博士报告了霍乱的第一例死亡病例,另外120例被确认。

第二天,卢政府官方宣称有250人死于霍乱疫情,然而,一些医生报告说,在通往戈马的5英里长的途中就有800人死亡。因为尸体太多,5英里后,医生们停止了统计。

在卢旺达霍乱疫情中死亡的胡图族难民尸体,1994年拍摄

7月25日,在第一例霍乱确诊仅仅一周后,官方报告的死亡人数就达到了14000人,感染者接近十万人。

政府调来推土机挖掘岩石建造乱葬坑,运尸车在路上堵得水泄不通,只能运载40具尸体的卡车每天24小时运转。

7月26日,卢旺达官方报告的死亡人数为18000人,然而,在私下里,联合国卫生官员估计死亡人数超过50000人。

而在历次霍乱大流行中,人们也基本掌握了霍乱的传播链条:霍乱弧菌通过病人的不断腹泻排出体外,并通过触摸、土壤渗透等手段进入饮用水系统。

只需要对所有的井水进行煮沸消毒,就可以阻断霍乱的传播。而对于患者,也只需要用补液,就可以自然痊愈。

随着对霍乱的认知的增加,人们也有了应对之策——改善饮水系统,给饮用水消毒杀菌,并实施有效的隔离措施,这极大降低了霍乱的规模和致死率。

口服霍乱疫苗能有效减少霍乱高风险地区的暴发流行

我国在对抗霍乱的漫长历史中也积累了丰富的经验,尤其是新中国成立后,强大的社会动员能力让我们面对霍乱时具备了有利的基础。

从新中国成立到1960年的11年里,在旧中国猖獗了一百多年的霍乱在中国大地曾短暂绝迹。但自1961年世界第七次霍乱大流行开始后不久,埃尔托霍乱即在广东省西部沿海地区出现并迅猛流行。

面对肆虐的疫情,中国政府立即展开大规模防疫运动,采取了一系列强力的传统干预措施,包括检疫隔离、全民接种和疫情监控等,迅速组织、动员、调拨医务人员和医疗物资。

1962年7月16日,在温州瑞安县确诊第一位霍乱病人后两天,浙江省卫生厅副厅长率24名防疫专家和干部前往温州,开始指挥当地的霍乱防治工作。

7月28日,浙江省和温州地区向疫情最为严重的瑞安县、平阳县和温州市派遣了400多名医务人员,他们来自江苏省和浙江省杭州、嘉兴、湖州、金华、温州地区的各个医疗单位。

7月30日,浙江省政府又派遣了700名卫校学生。考虑到60年代温州地区的道路和交通状况,政府的反应是极为迅速的,在那个年代就做到了一方有难八方支援。

除了保障物资和医护人员,60年前的中国医学专家们就认为:总人口的80%疫苗接种可以实现对霍乱的群体免疫。

1961年,排队在医疗中心接受疫苗注射的中国人

1962年8月3日,中共浙江省委、省政府提出,温州地区各县须在8月15日之前接种霍乱疫苗,3岁以下儿童、60岁以上老人,以及对接种有过敏反应的除外。

1963年起,医疗体系和行政体系通力合作,社队干部、大队会计、医务人员和卫生保健员协调分工,并根据农业生产季节和农村生活节奏安排接种时间表。

同时,国家层面提供了稳定、充足的霍乱疫苗。据统计,1963年全国霍乱疫苗的产量是1961年的27倍。这些改进措施大大提高了1963年及以后的全民接种速度。

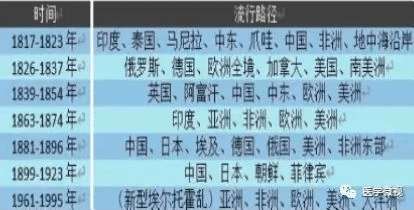

大众报1961年8月28日关于疫情的报道

除了全民接种,通过医疗体系制度化、行政体系医疗化以及对人群的流行病学分类,霍乱防治运动推动了疫情监控体系的发展。这也是整个防疫机制中极具特色的环节。

正是由于我国对霍乱等重要传染病一直高度重视,对病原学和传播规律持续深入认识,实施科学防控,并依赖于社会经济条件的发展,霍乱在我国已经基本没有大规模传播的条件。

在进入21世纪后,我国的霍乱表现出持续且相对稳定的低水平流行,除了2005年在东南沿海地区出现了霍乱疫情外,多数年份病例数均在数十至一、二百例之间,一些年份霍乱的年报告病例不足20例。

近十年中国霍乱病例,图源:环球网

这次武汉霍乱的疑点在于:霍乱疫情基本上和卫生条件差,水源不卫生有关,而武汉作为一个现代化的大城市,城市供水系统基本没有霍乱传播的条件,武汉大学学生社会关系又非常单纯,没有国际旅行史,让人实在疑惑这霍乱病毒是从哪里来的。

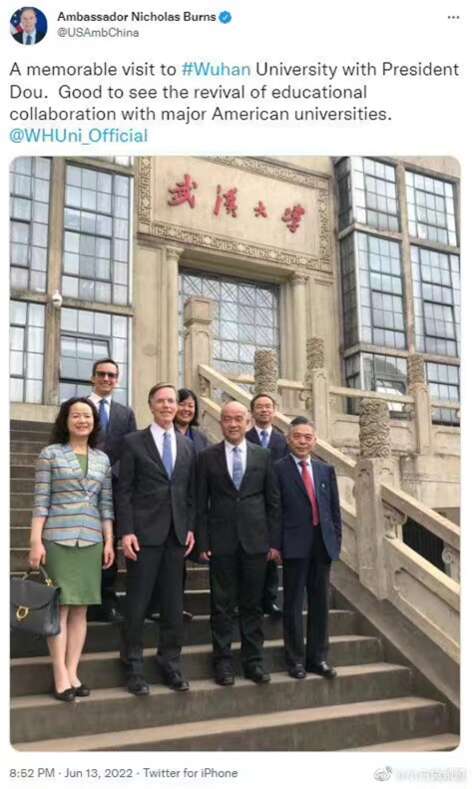

巧合的是,就在上个月,美国新任驻华大使伯恩斯在武大放暑假前曾到访武大,更巧合的是,美国刚刚被曝出在乌克兰收集霍乱病原体,而且,美在乌生物实验室所在地就曾爆发过霍乱病毒,种种巧合之下,很多人断言:美国又来投毒了。

美国人2019年来参加军运会,武汉新冠疫情爆发,美国大使上个月刚去过武大,武大发现霍乱,咱们当然不能没明确证据随便定人之罪,但这“卷卷有爷名”,还每次都挑武汉,令人生疑也实在怪不得中国网友。

而更值得关注的是,美国这方面也确实有“前科”,当你了解了美国长达一个多世纪的、不分男女老幼敌我的无差别投毒史,想不把它当作“嫌疑人”还真不是件容易的事儿。

2

众所周知,美国在全球各地建立了众多生化实验室,打着科学研究的名义从事各种见不得人的勾当,而美国的生化实验并不仅仅局限在这些实验室里,监狱、医院甚至人潮汹涌的地铁都是美国生化部队的免费试验场。

美国拿犯人做试验的“优良传统”最早可以追溯到20世纪初,1906年,斯特朗医生首开先河,在马尼拉监狱囚犯身上做霍乱病毒试验,导致13人死亡。路易斯安那州健康委员会让黑人囚犯固定饮用5周的含硫酸的糖浆,测试糖浆中硫磺的效果。

1919年到1922年间,加州几百个囚犯参与睾丸移植试验。1934年,2名科罗拉多囚犯在丹佛国家犹太医院参与结核药品试验。1942年,美国军方实施了将牛血注入囚犯体内的试验。

20世纪50年代朝鲜战争爆发后,美国联邦监狱全力支持人体试验,许多监禁机构扮演了主要的角色。

1956年到1957年间,俄亥俄州联邦监狱系统参与低成本口服小儿麻痹症疫苗的研究。60年代初期,科罗拉多州监狱对囚徒实施放射铁和磷试验,研究红细胞形成和铁缺失过程中红细胞的特征。

而在美国监狱沦为人体试验场的那段黑暗岁月里,宾夕法尼亚州霍姆斯堡监狱的犯人为美国做出的“贡献”尤为突出。

1965年,宾夕法尼亚大学医院皮肤学专家克利格曼应邀去霍姆斯堡监狱治疗脚癣。当苦于找不到活人做试验的克利格曼在监狱里看到众多的囚犯时,情不自禁地说了一句:“这里真是一个好的皮肤试验田啊,如同一个农场主发现了一块肥沃的田地。”

霍姆斯堡监狱已关闭了20年

随后,克利格曼开始在监狱里进行人体试验,他与囚犯们达成协议,医生在他们身上试验,按照不同种类的试验和试验的长短,医生支付给囚犯费用,从10美元到300美元不等,而当时监狱通常的工资是每天15分到25分。

对于医生来说,囚犯是理想的试验对象,因为可以严格按照标准控制和观察囚犯服药后的状况;对于囚犯来说,能快捷地挣到试验费用,对改善生活乃至积攒保释金都有积极的意义,各取所需,双方一拍即合。

霍姆斯堡监狱入口

可一个皮肤科医生哪来的这么多钱?一个大学附属医院也不可能投入这么多钱搞科研吧?那自然是有大金主给他送钱了。

越战期间,生产“橙剂”的陶氏化学公司和美国陆军联合资助克利格曼博士把囚犯视为“皮肤病学研究”的对象,而克利格曼直接把橙剂的主要成分二噁英注射到囚犯体内以研究其影响,注射剂量达到安全注射量的468倍,这个剂量让陶氏公司的工程师都震惊得说不出话来。

医药巨头强生公司也承认曾让克利格曼在囚犯身上做过皮肤试验,当然了,强生表示:我们卖给消费者的都是安全的,人体试验出问题的配方我们是不会使用的。

美国军方和中央情报局同样在霍姆斯伯格监狱里进行过化学武器试验和精神类药物试验。但美国媒体却在大举爆料霍姆斯堡监狱人体试验丑闻的同时,对军方和CIA只字不提。

不过,曾经参加过克利格曼囚犯试验的医生阿克曼·伯纳德,在2000年第6卷第3期《皮肤学:实践和概念》上公开爆料称:

这是在研究外衣下的巨大商业行为:郡监狱是工厂,常春藤大学是赞助人,药厂和化妆品公司以及中央情报局和美国军队是顾客,囚犯的皮肤是商品,未告知同意的囚犯被当作了造钱的工具。大量的金钱流入了阿尔伯特·克利格曼手中和宾西法里亚大学。

到了20世纪70年代初期,有数据表明,70%的药品试验都在监狱囚徒身上进行,药品类型各不相同,从细菌战药物到治头皮屑、脚气、男性功能障碍药品,应有尽有。

除了这些几乎免费的犯人,懵懂无知的儿童也成为美国生化实验的绝佳“耗材”。

2021年12月27日,一部名为《寻找自我》的纪录片在丹麦播出,系统地揭露了美国中情局从上世纪50年代开始,以“医疗实验”为借口,在311名丹麦儿童身上进行的代号为“MK Ultra”的“精神控制”实验。

60多年前,该纪录片的导演温尼克生活在丹麦哥本哈根的一座孤儿院里。1960年,几个美国人来到孤儿院,问时年11岁的温尼克愿不愿意去市里的医院“做点好玩的事情。”

“孤儿院的生活太枯燥了,更何况那些人还答应给我们16克朗(相当于现在的160克朗,约合122元人民币)作为报酬。我和几个小伙伴立刻就答应了。”温尼克后悔地说道:“我们完全没有想到,后来会发生什么。”

在之后的几天里,温尼克与同伴们被强行绑在电椅上,只能听噪音、尖叫以及各种令人不适的词语干扰,而一旁的“医生”无视痛苦的孩子们,只管记录孩子们的反应。

被迫接受实验的丹麦青少年(来源:纪录片《寻找自我》)

实验结束后,温尼克回到孤儿院。他的生活也就此被彻底改变,开始出现经常性失忆,对声音也极其敏感。到了晚上,他常常会被细微的声音惊吓,这些症状直到温尼克步入中年才逐渐减轻。

一直以来,温尼克怀疑儿时的遭遇给自己造成了伤害,曾多次要求医院对那些实验做出解释,但没有人理他。

纪录片剧照

2018年,年近70岁的温尼克决定找出这个实验的真相。在此后的几年里,他与调查团队找到311名参加过“实验”的丹麦人,其中有不少人是孤儿。

与此同时,随着丹麦在冷战时期的秘密文件被解密,那些“实验”终于真相大白。

原来,温尼克等人参加的实验是美国的“MK Ultra”(大脑控制实验)计划。美国人想通过这些人体实验,了解精神分裂症的形成与发展过程。

该计划得到了一些美国医疗机构的资助,仅第一年就获得了大约30万至40万克朗的资金支持,这笔钱放在今天相当于460万克朗(约合320万元人民币)。此外,中情局幕后运作的一家基金会也曾为该“MK Ultra”计划提供大量资金。

据丹麦方面披露的实验记录显示,除了温尼克讲述的“噪声刺激实验”外,每个儿童还会被要求强迫回答一个带有暴力、血腥倾向的“心理问卷”。该问卷最初是被用来排查美军内部有纳粹主义倾向的士兵。

最终,温尼克根据这些调查走访的材料,在2021年推出纪录片《寻找自我》,亲自讲述这段令人发指的历史。但由于大量的实验资料早已被医院销毁,温尼克也无法确定,到底有多少名丹麦儿童成为“MK Ultra”计划的受害者。

纪录片剧照

除了犯人、儿童这些特定人群,美国甚至还曾经丧心病狂到直接在人口密集的城市进行大规模生化实验,而且是在自己国家的城市里,在自己的国民身上实验,疯狂如当年的纳粹法西斯,都不曾干出这么没人性的事儿来。

美国生物武器项目正式开始于1943年,由罗斯福总统批准,美军生化战实验室设在马里兰州,在之后的20多年间,美国一直秘密进行生物武器研究,备受争议。

1950年9月20日到27日,美国海军发动模拟生物战对城市攻击的“海洋飞沫行动”,出动飞机在旧金山湾区的上风口,释放几万加仑混合“粘质沙雷氏菌”气溶胶,行动持续一周时间,成功感染旧金山整座城市。

根据美军在市区建立的43个采样点的数据显示,当地人每人每分钟要吸入5000以上的带菌微尘。截至1950年10月11日,11名旧金山居民来到斯坦福医院检查,均被发现非常罕见的严重尿路感染。旧金山的肺炎病例也有所增加,至少一人病死。

1954年,美军在没有通知本地民众转移的情况下,在马绍尔群岛附近引爆了一枚核武器,并欺骗当地群众说是地震。

随后美军频繁展开此类实验,最终导致当地居民饱受核污染之苦,当地的儿童大头畸形、痴呆、癌症患病率比其他地区高出几十倍之多。

1955年,中情局不顾国际公约公然进行生物武器实验,用船在佛罗里达州坦帕湾外释放百日咳细菌,导致该城市百日咳传染性咳嗽,至少12人死亡。

1956年,美军选择在几个南方城市社区内释放了几百万只携带登革热的蚊子来测试传播黄热病和登革热,并最终导致数百名居民被感染。

同样是50年代,中情局为了审讯犯人方便,出台了一个“蓝鸟计划”,用自己人来做人体试验。

在整个蓝鸟计划期间,美军一共通过诱惑和欺骗的方式让7000名美军士兵在不知情的情况下服用了各类型号成分不同的致幻剂,并最终导致1000多名士兵精神失常或受到永久性损伤。

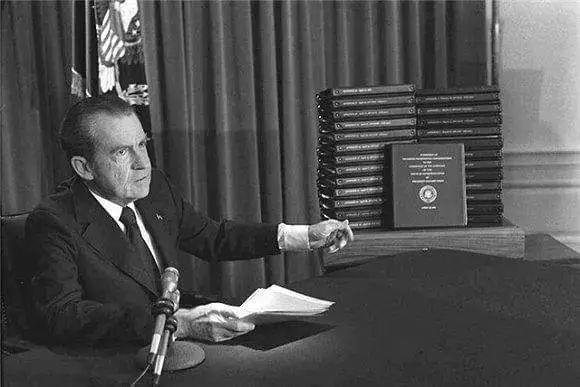

美军成立生化实验室后共进行了大大小小数十次生化武器试验,直到1969年尼克松叫停生化武器研究项目,美军才停止这些毫无人性可言的所谓“研究”项目。

但国内的禁止却成为海外“研究”项目的开始,从此之后,美国在全球范围内建立了数百个生化实验室,正式开启了全球投毒之路。

就在前几天,俄罗斯刚刚公布了美国在乌生物军事活动的最新猛料,美方不仅在哈尔科夫州的精神病院进行人体实验,还在马里乌波尔收集分类霍乱病原体。

此外,调查显示美国正在乌克兰实验室研发生物武器,破坏某些特定族裔的女性生殖功能,在没有战争的情况下实现种族灭绝。

就这么一个不干人事儿的货,别人怀疑它两下还算委屈它了吗?更还要有些“孝子贤孙”出来嚷嚷“友邦惊诧”?