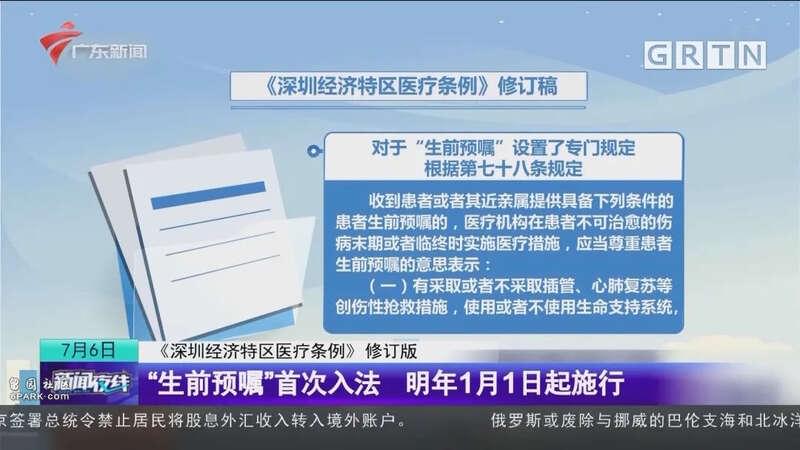

上个月底,《深圳经济特区医疗条例》修订稿在第七十八条“临终决定权”上做出了大胆突破,规定如果病人立了预嘱“不要做无谓抢救”,医院要尊重其意愿,让病人平静走完最后时光。

而这个突破,前无古人,深圳市也成为全国第一个实现生前预嘱立法的地区。

生死自决,说起来有多简单,做起来就有多难。

1

根据2014年世界卫生大会的决议,死亡质量是不可忽略的人权之一,人有权利选择自己的死亡方式。

但是当人们真的失去自理能力时,绝大多数人都会“被安排”进医院,全身插满管子,身边只有各种仪器和白大褂。

很多病人痛苦不堪,治疗过程生不如死,希望早日回家,甚至求医生把呼吸机管子拔了,但家属坚持抢救到底。他们认为,无论花多大代价,一定要让亲人活着。

即便医生已经宣布没有抢救价值,家属依然不肯放弃,理由往往是:“如果他死了,我就没有这个亲人了。”

就这样,子女要尽“孝道”,医生要尽天职,病人自己想不想活反而不那么重要了。即使病人明确表示要放弃治疗,不想继续和病魔抗争,想平静地走,也会被子女们严厉反对:不要说傻话!我们一定能战胜病魔!

著名文学家巴金就曾插着呼吸机,在病床上熬了整整6年。巴金想放弃这种生不如死的治疗,可是他没有选择的权利,因为每一个爱他的人都希望他活下去,哪怕是昏迷着,哪怕是靠机器,只要活着就好。巴金说:“长寿对我来说是一种折磨。”

病床上的巴金

虽然现在各种先进的医疗技术可以“强行续命”,使得生命在临床意义上得到延续,但这到底是不是临终者的愿望,病人想不想这样活着,一直存在很大争议。

从某种意义上来说,这时是家属替代临终者本人行使了选择死亡方式和死亡地点的权利,临终者本人的意愿和权利则处于被剥夺或忽视状态。

因此,近年来,不少医学界人士致力于推广“生前预嘱”,鼓励“尊严死”,提倡“我的死亡我做主”。

所谓生前预嘱是一份在患者本人清醒时自愿签署的文件,通过这份文件签署,患者可以明确表达自己在生命末期希望使用何种医疗照护,包括是否使用生命支持系统,比如切开气管、人工呼吸机、心脏电击等积极的有创抢救,以及如何在临终时尽量保持尊严。

“尊严死”不同于安乐死,是指在不可治愈的伤病末期,放弃强行续命的各种手段,让死亡既不提前,也不拖后,而是自然来临。

“尊严死”不把挽救生命作为首选,而是将无痛、无惧、无憾地离世作为目标,让“生死两相憾”变成“生死两相安”。

近些年,“尊严死”尽管富有争议,但被越来越多的人所认同,一是人们对死亡的认识越来越理性;二是对外力作用延缓生命痛苦的考虑,不仅自己受罪还拖累家人,一个癌症往往把一家人都拖入深渊,最后还落得个人财两空。

2014年,我国著名外科专家、北京医院名誉院长吴蔚然已经94岁了。因罹患大病,几次入院治疗,吴蔚然知道自己时日不多。

当年4月,在一次治疗出院之后,他向北京医院党组织递交了一份遗愿,上面写着:“当我生命走向终结时,尊重自然规律,请不必再采用‘插管’‘透析’‘起搏器’等创伤性治疗以拖延无意义生命。”

北京医院一位病房负责人回忆:“吴院长住进病房后,我每天都去看他,他每次见了我都拉着我的手,说拜托了,不要再用措施了。”

这位负责人无法作答,但心里很明白,如果继续使用有创救治措施,吴院长的生命也许可以延长几年,但大部分时间里是不省人事的,只能躺在床上,毫无生活质量可言。

最终,子女和医生都听从了吴蔚然的意愿,他以“尊重自然规律”的方式告别人间,于2016年8月8日逝世。

2017年,台湾知名作家琼瑶发表一封公开信,表达了选择“尊严死”的意愿。她嘱咐儿子和儿媳,自己无论生什么重病,都不动大手术、不送加护病房、绝不能插鼻胃管、不需要急救措施,只要没痛苦地死去就好。

“你们无论多么不舍,不论面对什么压力,都不能勉强留住我的躯壳,让我变成‘求生不得,求死不能’的卧床老人!”

琼瑶的生死观,引发了线上线下的热议,伴随着各种质疑和不解,生前预嘱在我国开始了漫长的推广之路。

2

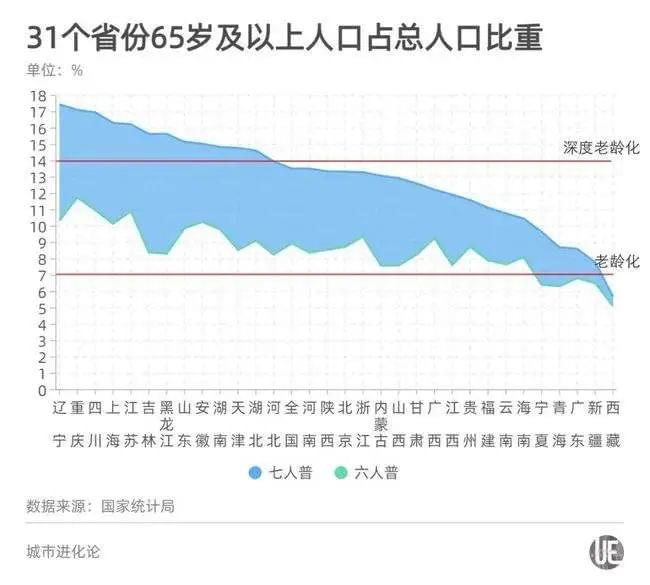

据第七次全国人口普查数据,2020年,我国65岁及以上老年人口已达1.9亿人,占总人口的13.5%。

根据联合国开发计划署及国家统计局相关数据推算,2030年前后我国将进入深度老龄化社会,65岁及以上老年人口的占比将超过14%;2040年前后将超过20%,进入超级老龄化社会;2050年前后将超过25%,老龄化程度进一步加深。

而老龄化必然带来老年病人数的同步增加,我国2018年癌症死亡病例数达290万例,占当年全球癌症死亡人数的30%。不仅如此,我国已经成为世界上认知症患者最多的国家,2020年已达1500万人。

截至2019年底,我国失能老年人口超过4000万人;到2030年和2050年,将分别达到6168万人和9750万人。老年人一旦进入失能状态,大概率会维持这种状态直至临终,这将对家庭和社会形成沉重的照料和经济负担。

这样一个人口大国,而且还是一个正在迅速老龄化的人口大国,生前预嘱、缓和医疗等本应同步发展,和老龄化的国情相适应,为数以亿计的老年人提供更多选择。

但这么多年过去了,生前预嘱在我国仍然还是处于起步阶段。

早在2009年,“选择与尊严”公益网站就发布了大陆第一版生前预嘱——《我的五个愿望》。具体包括:我要或者不要什么医疗服务,比如手术探查、放化疗等;我要或者不要使用生命支持治疗,比如心肺复苏术、胃食管等;我希望别人怎么对待我;我想让我的家人和朋友知道什么;我希望谁帮助我。

在该网站的基础上,北京生前预嘱推广协会2013年成立,成为中国第一个推广生前预嘱的社会组织。但至今在“选择与尊严”网站上填写预嘱的人数只有5万多人,而且,有相当一部分反而是35岁以下的年轻人。

北京生前预嘱推广协会会长罗峪平

直到去年4月,深圳市生前预嘱推广协会成立,成为全国唯二推广生前预嘱的公益组织。

而“省钱”的缓和医疗,也不受大医院青睐。从死亡率、床位运转率、科室盈亏等各种指标考量,三甲医院一般都不愿意收治生命期有限的病人。一些医院原本设立的缓和医疗病房,往往运行几年后就被迫关闭。

到目前为止,全国也只有100多家医疗机构开展缓和医疗项目,在一个14亿人口的大国,这个数字少得有些尴尬。

之所以出现这种尴尬局面,一方面是因为,不少人听说要提前决定生命最后时段接受何种医疗处置的话题,首先就感觉很敏感,一些老人认为以这种方式直面死亡很不吉利。

另一方面,我国临终关怀的相关工作一直比较欠缺,近年来虽然出现了针对恶性肿瘤患者的临终关怀机构,但针对痴呆、多脏器衰竭患者的临终关怀机构仍十分欠缺,与“生前预嘱”相配套的相关医疗条件亟待成熟完善。

现实生活中,医疗机构、职能部门、公益组织等围绕医疗、健康、保险等方面开展了形式多样的宣传教育活动,普通居民和患者对这些政策和知识比较熟悉。

相较之下,医疗机构、职能部门、公益组织针对“生前预嘱”方面的政策和知识进行的宣传教育,从内容到形式都比较匮乏,对“生前预嘱”实施的意义、作用,以及老年人如何树立科学、健康的生死观念等,这些环节的宣传教育活动亟待加强。

生前预嘱推广活动志愿者

但最重要的是,生前预嘱这四个字,还从来没有出现在我国的法律中,没有法律做后盾,哪个医生敢执行生前预嘱?

郑大一附院重症医学科ICU主任孙荣青教授说:“医学伦理告诉我们应该首先尊重本人意愿,但医疗实践告诫我们,除非有完善的法律措施来支撑,否则,生前预嘱只是一种纸质愿望。”

3

2005年3月31日,美国女植物人泰利•斯基亚沃( Terry Schiavo )在被拔掉喂食管13天之后死去。

据美联社报道,泰利1990年因医疗事故陷入植物人状态,虽自主呼吸,但只能凭借喂食管维持生命。她的丈夫兼监护人迈克尔•斯基亚沃1998年向法院申请拔除妻子的喂食管。

泰利的父母表示反对,并开始了马拉松式的法律诉讼。泰利的喂食管曾两度被拔除,随后又被恢复。

泰利•斯基亚沃

2005年3月18日,泰利第三次被拔除喂食管。泰利双亲提出上诉。时任美国总统布什签署了国会通过的法案,要求联邦法院重审此案,但联邦法庭最终拒绝了这对夫妇的诉请。

3月30日,位于亚特兰大的美国第11巡回上诉法庭做出裁决,拒绝重新为泰利插上维持生命的喂食管。此后不久,斯基亚沃女士在由她而引发的巨大争论中死去。

反对“安乐死”的美国民众聚集在泰利所处的收容院外,为她祈祷

四年后,几乎同样剧情的故事在中国上演。2009年,“文裕章拔管杀妻”案曾引发民众的热烈讨论。

事件大概是:文裕章的妻子昏倒后一直昏迷不醒,在重症监护室靠呼吸机维持生命,在接到医院发出的病危通知书后,文裕章在病房探望时,将妻子身上的呼吸管等维生医疗设备拔掉,阻止医生继续救治并放任妻子死亡。

在法庭上,面对检方故意杀人罪的指控,文裕章辩解说,是因为爱妻子不忍心看到其生不如死的状态,才拔掉了妻子身体上插满的管子,让自己的爱人“有尊严地离开这个世界”。

文裕章作为监护人,替代失能而无法做出医疗决定的妻子决定放弃治疗,引起的妻子死亡,由于于法无据,最后领刑。

2010年12月9日,深圳市中级人民法院对此案作出一审判决,法院认为:

本案发生于配偶之间、文裕章系初犯、故意杀人但属情节较轻、能够自首、能够积极赔偿被害人的近亲属所遭受的经济损失以及众多居民联名请求法院从轻处罚等情节,对文裕章宣告缓刑确实不致再危害社会,法院决定对文裕章依法宣告缓刑。对辩护人所提请求从轻、减轻处罚的辩护意见,予以采纳。法院一审判决文裕章犯故意杀人罪,判处有期徒刑3年,缓刑3年。

同样的案情,不同的结果,这充分反映出两国法律环境的不同。从深圳法院的判决来看非常纠结,从量刑上判三缓三,定罪上却是个故意杀人罪,什么故意杀人罪能判这么轻?

而文裕章之后,这种法律与人情的强烈冲突还在不断上演。

2011年5月16日,广州番禺区石碁镇南浦村一出租屋内,外来工邓明建在半瘫18年的母亲要求下,买了一瓶农药回来,不堪病痛折磨的母亲饮下身亡。该案于2012年1月10日开庭审理,番禺区检察院以涉嫌故意杀人罪提起公诉。

庭审过程中,检察机关认可邓明建称“母亲自己拿着农药喝下去”的说法,建议法院判处缓刑。广州市番禺区法院刑事审判庭以故意杀人罪判处被告邓明建有期徒刑三年,缓刑四年。邓明建当庭表示不上诉。

2014年,云南打工者杨九在东莞市厚街镇一出租屋内,挥刀砍向瘫痪的母亲,后用剃须刀片割腕自杀,所幸母子二人均无生命危险。

东莞第二市区人民检察院公诉人员经调查认定,疑犯有犯罪中止、自首等行为,考虑到杨九只身打零工照顾病母多年,对其做出不予起诉的决定。

定最重的罪,量最轻的刑。很明显,我国法院也有做出美国第11巡回上诉法庭那样判决的取向,但都苦于于法无据,所以才做出这种看似非常矛盾的判决:认定故意杀人罪,但都判处缓刑甚至不起诉。

为什么这么纠结呢?因为我们缺少一部法律——医疗预先决定法。

医疗预先决定,是指有医疗决定能力的成年人,就其失去医疗决定能力时的医疗事务,预先做出安排的法律制度。

医疗预先决定有指令型和代理型两种类型。指令型就是患者直接表达医疗意愿,代理型就是患者预先指定一位医疗方面的代理人,授予其持久性的代理权,自己丧失医疗决定能力时由该代理人代替患者作出单独或者系列的医疗决定。

而医疗预先决定制度起源于美国。早在1976年8月,美国加州首先通过了《自然死亡法案》,允许不使用生命支持系统来延长不可治愈患者的临终过程,也就是允许患者依照自己的意愿自然死亡。

此后,美国各州相继制订此种法律,以保障患者医疗自主的权利。这项法律允许成年病人完成一份叫作“生前预嘱”(Living Will)的法律文件。

只要根据医生判断,该病人确实已处于不可治愈的疾病末期,生命支持系统的唯一作用只是延缓死亡过程,医生就可以通过授权不使用或者停止使用生命支持系统。

在加州通过《自然死亡法案》后,1991年12月,《患者自决法案》也在全美正式生效。这项法案的内容也是尊重患者的医疗自主权,通过“预立医疗指示”(Advance Medical Directives),维护患者选择或拒绝医疗处置的权利。

为引起社会关注并推广这个新观念,1993年,当时的美国总统克林顿与夫人希拉里曾双双签下自己的“生前预嘱”。

到目前为止,美国35个州都通过了《自然死亡法案》。在那里生活的人们只要愿意,都可以通过签署“生前预嘱”,按照个人意愿选择病危或临终时要或不要哪种医护治疗方法。

英国、加拿大、德国、法国、瑞士等国也都通过特别法或民法典规定了医疗预先决定。

我国在屡屡遭遇文裕章式的司法困局后,社会对生前预嘱的关注度也越来越高,法律层面的努力也越来越多。

2010年,全国政协委员胡定旭、凌锋、陶斯亮分别就“生前预嘱”提交提案。

2012年,全国人大代表顾晋就曾向十一届全国人大五次会议提交议案,建议制定行政法规或规章在全社会推广“尊严死”,让“生前预嘱”具备法律效力。

2020年,《中华人民共和国民法典》颁布,第1002条规定 :“自然人享有生命权。自然人的生命安全和生命尊严受法律保护。任何组织或者个人不得侵害他人的生命权。”

这是我国立法上第一次规定生命尊严的概念,也是第一次将生命尊严纳入生命权的内容之中,具有里程碑意义。

2021年11月18日,中共中央、国务院发布《关于加强新时代老龄工作的意见》,提出实施积极应对人口老龄化国家战略,加强新时代老龄工作,提升广大老年人的获得感、幸福感、安全感。当然,这其中也包含了老年人尊严离世的问题。

直到上个月底,《深圳经济特区医疗条例》第一次以法律的形式肯定了生前预嘱,保障了病人选择“尊严死”的权利,也打消了医生们的后顾之忧。

江西省肿瘤医院头颈甲状腺外科副主任医师乐飞说,生前预嘱入法也让医生吃上一颗定心丸。“这次通过立法,生前预嘱能够有一个法律的规定和效能,医生在法律框架下面做出选择,就会更加有底气”。

乌鸦认为,活得体面重要,走得体面同样重要,生有生的尊严,死有死的尊严,生死自决,这才是完整的人权。