现在,连他们的未来都也在监控之中。

最新一代的技术会对监控人们日常活动中收集到的巨量数据进行分析,寻找规律和异常,进而声称可以预判尚未发生的犯罪或抗议。这些技术可以针对在中国政府看来可能制造麻烦的人——不只是有犯罪前科的人,还包括一些弱势群体,如少数民族人士、民工和有精神病史的人。

它们可以向公安发出预警,比如某遭受诈骗的受害人试图去北京上访,要求政府给予赔偿,或吸毒人员向同一个号码打了太多次的电话。每当有精神病史的人靠近一所学校时,它们也会提醒警察。

要躲开这些数码技术的机关需要采用大量的规避手段。74岁的张玉桥成年后的多数时间都在上访,此前他只需要避开主干道就能躲过当局的追堵前往北京,要求政府为他父母在文革期间受到的虐待做出赔偿。现在他需要关掉手机、用现金支付,并购买多张以错误地点为目的地的火车票。

《纽约时报》审阅的大量文件(包括政府采购文件)对中国的这些新技术进行了详细描述,虽然在很大程度上并未得到验证,但这些技术进一步扩大了社会和政治控制的边界,将它们更深入地整合到人们的生活中。最起码,它们会给令人窒息的监控和隐私侵犯提供依据,而在最极端的情况下可能会造成自动化的系统歧视和政治迫害。

4月,黑龙江省牡丹江市一处居民区内安装的监控摄像头。

对当局来说,社会稳定是头等大事,一切威胁稳定的东西都需要消除。在担任中国最高领导人的十年间,习近平对这个安保国家进行了巩固和中央集权化,用技术专制政策平息新疆地区的骚乱,并实施了世界上最为严厉的新冠防疫封锁。

“要把大数据作为推动公安工作创新发展的大引擎、培育战斗力生成新的增长点,”习近平在2019年的一次全国公安工作会议上说。

一些在别的国家可能引起争议的算法,在中国往往会被当作成就来赞美。

据当地警方通报,2020年,中国南方某地当局拒绝了一名女子移居香港与丈夫重聚的申请,因为软件提示他们的婚姻存在可疑的地方。经过进一步调查发现,两人很少同时出现在同一地点,春节假期也不在一起。警方判定这是为了获得移民许可而假结婚。

同年,在中国北方,一名男子因经常与不同的人结伴进入某住宅小区而引发自动警报,促使警方进行调查。据官方媒体报道,他们发现他在参与传销骗局。

这些新兴安全技术的细节在警方研究论文、监控承包商专利和演示文稿、以及《纽约时报》审查和确认的数百份公共采购文件中都有描述。许多采购文件由亚洲协会出版的网络杂志《中参馆》(ChinaFile)提供,亚洲协会系统地收集了政府网站上多年的记录。在另一组由监控行业出版物IPVM提供的文件中,描述了北京附近的港口城市天津当局为阻止上访者前往北京而购买软件。

中国公安部没有回应通过传真发送至北京总部和全国六个地方部门的置评请求。

新的监视方法部分基于来自美国和欧洲的数据驱动警务软件,权利组织称这些技术已将种族编入决策的考虑因素中——例如哪些社区将受到最严格的监管,哪些囚犯获得假释。中国将这些理论发挥到了极致,利用全国性的数据库,使警方能够在不透明和不受问责的情况下行动。

人们通常不知道他们正在被监视。对于这项技术是否有效,或它促使公安采取了什么行动,公安部门几乎没有受到外界的审查。中国当局不需要搜查令来收集个人信息。

在最前沿领域,这些系统提出了一个科幻小说中的永恒困局:如果警察在未来发生之前就进行了干预,怎么可能知道对未来的预测是准确的?

专家说,即使软件无法推断出人类行为,它也可以被视为成功,因为监控本身可以抑制骚乱和犯罪。

“这是强加给社会的一个无形的技术牢笼,”人权观察中国高级研究员王松莲说,“在中国社会中已经受到严重歧视的群体首当其冲。”

北京的科技产业展示中心展出人工智能初创公司旷视科技的产品。

无处遁形2017年,中国最知名的企业家之一对未来有一个大胆的设想:一个可以预测犯罪的计算机系统。

创办人工智能初创公司旷视科技的企业家印奇告诉中国官方媒体,监控系统可以为警方提供搜索犯罪的引擎,分析大量视频片段以直觉推测并向当局警告可疑行为。他解释说,如果摄像头检测到有人在火车站逗留时间过长,系统可以将其标记为一个潜在扒手。

“如果摄像头后面真的有个人在那看着,是挺吓人的。但它后面就是一套系统,”印奇说。“这个系统就像我们每天上网时用的搜索引擎一样,非常中性。它应该是一个善良的东西。”

他还说,在这种监视下,“坏人无处遁形。”

五年后,他的愿景正在慢慢变为现实。《纽约时报》查看的旷视科技内部演示文稿展示了这家初创公司的产品如何为警方收集完整的数字档案。

一款名为“慧寻”的产品的描述中写道:“建立人脸、人像、车辆、案事件等多维度数据仓。”该软件对数据进行分析以“将看似无辜的普通人挖掘出来”,以“将违法行为扼杀在摇篮中”。

旷视发言人在一封电子邮件声明中表示,该公司致力于负责任地开发人工智能,并表示关注的是让生活更加安全和方便,“而不是监控任何特定的群体或个人。

An internal presentation slide for Megvii’s “intelligent search” product. Bar charts sort groups of monitored people by category.

类似的技术已经投入使用。2022年,天津市公安局购买了旷视竞争对手海康威视开发的软件,该软件的目标是预测上访活动。该系统收集大量上访者的数据——上访者是中国的一个通用名词,用来形容那些试图向更高级别政府投诉地方官员的人。

然后,该系统会根据上访者前往北京的可能性对他们进行评分。根据采购文件,未来可以利用积累的数据训练机器学习模型。

地方政府官员希望阻止上访者前往北京,以避免引发政治上的尴尬和破坏稳定的事件。中央政府则不希望一群心怀不满的命中聚集在首都。

海康威视的一位代表拒绝对该系统置评。

在习近平的领导下,官方对上访者的控制越来越具有入侵性。32岁的王泽坤(音)所在的组织多年来一直因房地产欺诈寻求赔偿。他说当局在2017年时,曾在上访者还没买到从上海去北京的火车票之前就拦截了他们。他怀疑当局正在监视他们在社交媒体应用微信上的通讯。

天津的海康威视系统与附近的北京和河北省的公安部门合作运行,该系统更加精密。

根据一份采购文件,该平台基于个人的社会和家庭关系、历史上访记录和个人情况,分析其上访的可能性。它可以帮助公安给每个上访者创建档案,并为公安提供描述抗议者性格的字段,包括“偏执”、“心思缜密”和“脾气暴躁”。

许多人因为政府对悲剧事故处理不当或疏忽而上访——所有这些都将进入算法。采购文件中写道:“对于社会地位不高或出现重大变故的人提升预警风险。”

四川省西昌市的巡警。软件让中国当局得以根据对个人特征先入为主的判断,将个体设为目标。

将偏见自动化2018年,福建周宁县公安局购买了一组摄像头,共439台,他们列出了每个摄像头将要安装的位置。一份采购文件显示,有些会悬挂在十字路口上方,还有一些会悬挂在学校附近。

其中九个安装在同一类人群的家门外:有精神疾病的人。

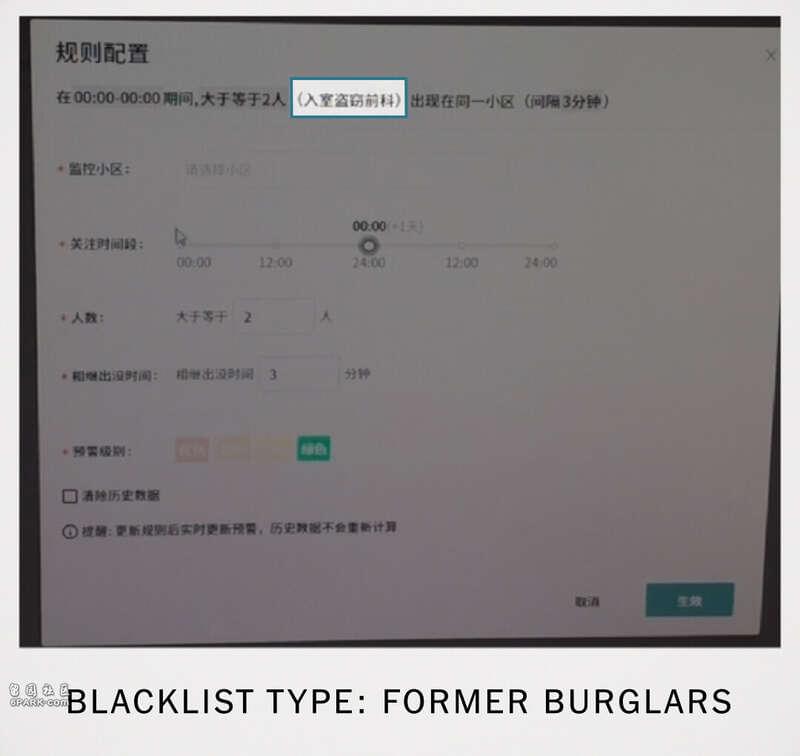

虽然一些软件试图利用数据来发现新的威胁,但更常见的方法是基于公安先入为主的观念。在时报查阅的100多份采购文件中,监控针对的是“重点人员”的黑名单。

根据一些采购文件,这些人包括精神疾病患者、前科人员、在逃人员、涉毒人员、上访者、涉恐人员、政治煽动者和对社会稳定构成威胁的人。其他一些系统针对外来务工人员、闲散青少年(没有上学或工作的年轻人)、少数民族、外国人和感染艾滋病病毒的人。

谁被列入名单由当局决定,而且往往没有任何程序来通知被列入者。专家们表示,一旦个人信息进入数据库,就很少会被删除。他们担心,新技术会加剧中国国内的差异,将监控应用到最不幸的人群之中。

在许多情况下,该软件不仅仅是针对某个人群,还允许当局设置数字触发线,显示可能的威胁。在旷视科技的一次演示中,它详细展示了依图的一款竞品,其界面让公安人员可以自行设计预警系统。

只需通过一个简单的填写菜单,警方就可以设定特定参数让系统发出警报,包括设定针对重点人员的监控区域、监控时间段、同行人数和活动频率。警方可以将系统设置为:每当两名有吸毒史的人入住同一家酒店,或四名有抗议史的人进入同一公园时,该系统就会发出警告。

记者通过电子邮件发送了两次置评请求,依图没有做出回复。

An interface from a Yitu product that lets the police set parameters to receive alerts on suspicious behavior.

招标文件显示,2020年南宁市某公安分局购买了一款软件,可以查找“一旦三人以上的人员在同一酒店或相邻酒店入住”,以及“吸毒人员…突然和新的外地人员频繁电话”。阳朔是一个以奇特的喀斯特地形而闻名的旅游城市,当局购买了一套系统,如果没有工作许可的外国人在外语学校或酒吧周边地区频繁出现,就会发出警报,这显然是为了找出那些签证逾期或非法工作的人。

在上海,一份共产党出版物描述了有关部门如何使用软件来识别用水和用电超过正常范围的人。该系统会在发现可疑消费模式时向警方“数字吹哨”。

该策略可能是为了发现为了省钱而经常住在一起的外来务工人员。在一些地区,公安人员认为他们是一个难以捉摸、且往往贫困的群体,可能将犯罪带入社区。

自动警报并没有带来同等程度的警方响应。克拉克大学研究中国治安问题的教授苏珊·斯科金斯说,公安通常会优先考虑那些指向政治问题的警告,比如抗议活动或其他对社会稳定的威胁。

有时,公安会明确说出刻画各种人物的需要。“通过大数据的运用,开展人物的刻画,给不同的用户贴上不同的属性标签,对汇聚了某一类或者某几类属性的标签的人群推断其的身份,推断其的行为,然后有针对性的开展安全防范工作,”中国人民公安大学研究员李伟在2016年的一次演讲中说。

走向数字极权主义张玉桥最初因其家人在文革期间遭受酷刑而上访。后来,他就他所说的警察针对他家人的行为而上访。

随着中国建造起数字极权主义工具,他不得不运用间谍电影里的种种策略来规避监视,他说,监控已经变成了“高科技和纳粹化”的手段。

距离张玉桥家百米范围内的监控摄像头。他说,他村里的其他地方没有摄像头。Credit...Zhang Yuqiao

今年1月,张玉桥从山东的村子前往北京时,他关掉手机,用现金支付交通费,以减少自己的电子足迹。为了躲避公安的追踪,他购买前往错误目的地的火车票。他雇了私人司机绕过检查点,因为他的身份证会触发警报。

根据公安局的采购文件,天津这套系统有一个特殊功能,专门对付他这种有“一定反侦察意识”,会频繁换车来逃避监控的人。

不论是否触发了系统警报,张玉桥都发现了一个变化。他说,只要他关掉手机,警察就会上门查看他是否又离家去了北京。

张玉桥说,当局在“不择手段去解决提出问题的人”。

伦敦政经学院研究中国监控影响的经济学教授诺姆·尤赫特曼表示,即便警察的系统不能准确预测人们的行为,当局仍可能因感受到威胁而认定它们是有用的。

他说,“在没有真正的政治问责制的情况下,”拥有一个能够频繁出警的监控系统“可以非常有效地”打击社会动乱。

一旦设置了指标并触发了警告,民警在处理上几乎没有什么灵活的空间,管控能力被高层集中了起来。据专家和公开的公安文件显示,民警对自动监控警报的响应程度以及防止抗议发生的有效率是被用来评估其工作的依据。

这项技术也体现了权力的失衡。一些招标文件提及了“红名单”——一些监控系统需要忽略掉的人。

一份公安部采购文件中写道,该功能是为“需要保护隐私的人员,VIP保护人员”提供的。另一份来自广东省公安厅的文件则更加具体,规定红名单为“领导”设定。

技术以这种方式将政治权力与普通民众隔绝,张玉桥对此表示非常失望。

“当局不去认真解决问题,却不择手段去解决提出问题的人,”他说。“这是一个社会的大倒退。”

张玉桥说,他仍相信技术之力可以为善,但如果落入坏人手中,技术就会成为“祸害和一种镣铐”。

“以前只要离开家逃向野外,四通八达就可以逃向北京,”他说。“现在是全国一张网。”

北京一根路灯柱上的监控摄像头。