虹口的一家道场,数十个日本武士道高手正在训练,他们左右开弓,对自己人也不留情面。

直到一块匾额被重重敲在地上,这些日本人才发现门口不知何时站了一个面色凝重的中国人,而旁边那块匾上,赫然写着四个大字 ——东亚病夫。

这个中国人名叫陈真,他的师傅霍元甲被日本人下毒陷害,在丧礼上,气焰嚣张的日本人又送来这面写着“东亚病夫”字样的匾额,问精武门弟子中是否有人敢去应战。为了报仇,陈真只身来到道场。

起初,仗着人多,一个日本人上前侮辱陈真“支那狗”,然而随着陈真踢腿、出拳、重击,片刻功夫,这只纸老虎就被打趴在地。

其他日本武士见状,像浪潮一样汹涌上来,但日本武士道的绝学都被一一化解,陈真运用各种致命的功夫招式,把他们打成了一朵朵浪花。

怒视着横七竖八的瘫倒在地、脸上挂满痛苦和恐惧的日本人,陈真大喝一声:“中国人不是东亚病夫!” 随后,将那块牌匾抛到空中,一脚飞踢了个粉碎......

这个段落出自1995年甄子丹主演的动作电视剧《精武门》。

相信大部分80、90后小伙伴即使并没有看过这部剧,也对脚踢东亚病夫牌匾的情节并不陌生。

1972年,李小龙主演的《精武门》

此前,已经有李小龙、梁小龙、李连杰等功夫明星出演过这个角色,剧情梗概或有差异,但必有陈真把鬼子们打得落花流水、用拳头告诉洋人“中国人不是东亚病夫”这一华彩段落。

实际上,“打洋人”这个主题,不仅贯穿了整个陈真·精武门系列,也可以说是香港功夫片的一个主流传统。

从陈真、霍元甲,再到叶问、黄飞鸿,这些中国的武学泰斗们,在电影中都上演过痛揍洋力士的传奇经历,似乎没扁过几个洋人,都不好意思叫“武学宗师”。

如果说,美国好莱坞有漫威宇宙,那么香港电影里,早就形成了中华功夫宗师宇宙。

但不知大伙儿有没有意识到,这些曾让我们热血澎湃的功夫片,其实都是上个世纪的事情了;

大众熟悉的功夫巨星,李小龙、李连杰、甄子丹、成龙、洪金宝......如今都已经是年过半百的“老人”,我们在2022年的今天列出的功夫巨星名单,和2000初期,几乎没有任何区别。

究其原因,是这种打洋人的香港功夫电影几乎断档,2010年后更鲜有佳作问世,而功夫明星也后继无人。

要想知道它是“怎么没的”,就得先看看它是“怎么来的”。

1

事实上,由陈真、霍元甲、叶问、黄飞鸿等泰斗们组成的华人功夫宇宙,其实是在近50年才逐渐形成。

虽然早在20世纪20年代的无声电影阶段,中国银幕上就开始出现根据神怪武侠小说改编的武术打斗影片,但多为离奇荒诞、宣扬神功奇术之作;而早期香港功夫片的主题,基本以惩恶扬善、忠奸斗争、对抗贪官恶霸为主 —— 换句话说,洋人并不作为主要的击打对象。

时间来到1950年代,虽然黄飞鸿题材已被香港导演发掘为超强IP,然而这些版本无论外形、气质还是个人性格、谈吐举止,都跟后来的那个集现代意识、传统文化、家国情怀于一身的年轻大侠形象相去甚远。

光是演员关德兴一人就主演过79部,被誉为“黄飞鸿再世”

“大侠”形象的转折,标志性的事件便是1971年李小龙主演的《唐山大兄》问世。

紧随其后的《精武门》(1972)、猛龙过江(1972)等不仅让这个功夫狠人红透香港,更成功在国际上掀起了热潮,适逢彼时香港经济腾飞,来自台湾地区、东南亚的热钱也涌入香港影坛,更多硬桥硬马靠拳脚功夫的功夫片成批涌现 —— 成龙主演的《醉拳》系列、李连杰的《黄飞鸿》系列,甄子丹的陈真·精武门.....简直多得看不完。

应该说,香港功夫的江山,是这些具有扎实武术根基的演员一拳一脚打出来的;

而这座江山的基石,是无数被打趴在地、嗷嗷叫唤的洋人。

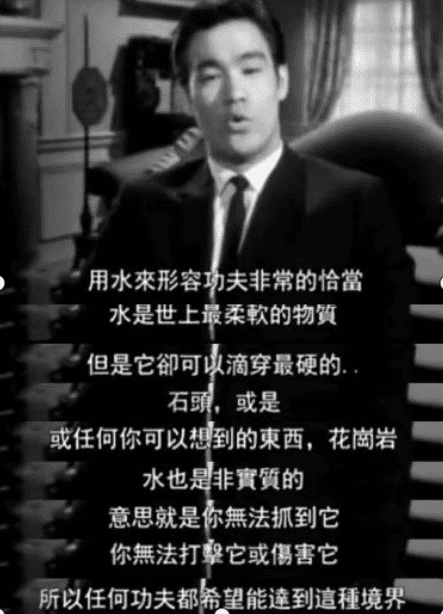

作为此类型的开创者,李小龙独创的截拳道一向以快、狠、准为世人所称道,而李小龙的继承者们,快如闪电的招式也是拿手好活;

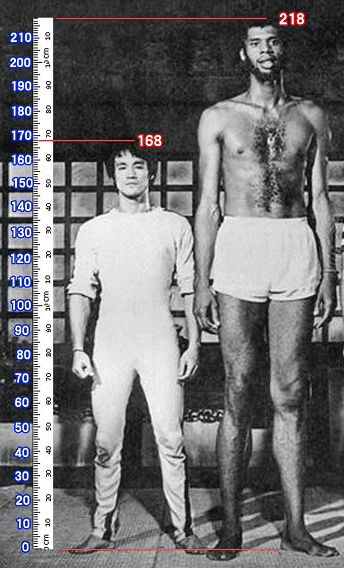

不过,这些演员们普遍有个特点:个头不高,乍一看比普通人还弱鸡。

李小龙的官方身高为173cm

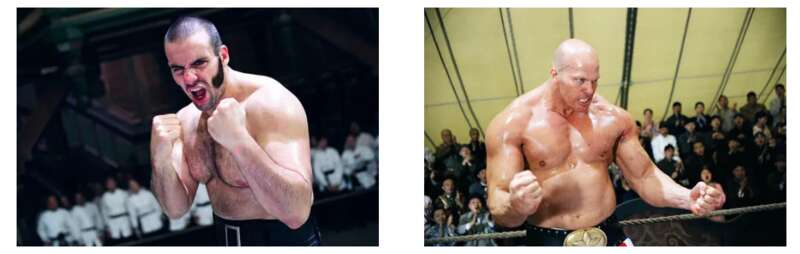

而对面的对手,往往是热衷于秀肌肉的洋大力士,双方体型上就不是一个量级,给人一种中国人挨洋人一拳就吐血的感觉。

但几个回合下来,这些洋肌肉娃子就尽显纸老虎本质,严重者脸已经被打成了屁股。

这些功夫片主角还往往是孤胆英雄,对手再多、干就完了。

一场恶斗可能跌宕起伏,但无不以中国大侠的最终胜利收尾。

而以上这些打法,在惊艳一众太平洋彼岸影迷的同时,也顺道把“中国人,都很能打”刻入了潜意识,很多不明真相的吃瓜群众一看见黄皮肤就以为是武术高手。

还有擅长四舍五入的外国人,觉得中国人一言不合就开打,是不是特别不友好。

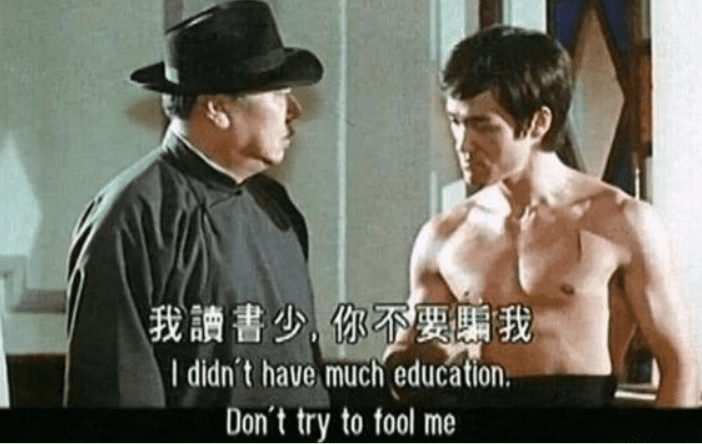

比如在很多人的印象里,李小龙是个一身肌肉疙瘩的武夫,整天打打杀杀,叫唤着不明所以的“啊打啊打”。

但实际上,这种说法是相当立不住脚的。

在华盛顿大学学习戏剧、辅修哲学的李小龙,对武术的理解相当深刻

即使不了解东方武术哲学,但凡好好看完一部电影,也不会产生这种误解:

虽然功夫宗师们身怀绝技,但从不主动挑衅出手,甚至尽量避免和人产生打斗,尽显宗师风范。

以《唐山大兄》为例,李小龙饰演的郑朝安离家前,母亲千叮万嘱不能轻易动武,还送了玉佩以提醒他克制忍让,这种化干戈为玉帛的心态,是极为“中国化”的叙述方式。

这些武德十分充沛的宗师,但凡出手,都是因为遭到了洋人的挑衅:

《唐山大兄》中,李小龙是为了在泰国受气的华工挺身而出;

《猛龙过江》在唐人街击败的是意大利黑帮;

《精武门》陈真在上海租界大战日本武士和俄国大力士,也是因为中华民族受到了异族者的欺辱。

除了开头讲述的“脚踢东亚病夫牌匾”情节,《精武门》系列还有一个非常经典的片段,那就是在一个海滩公园门口,门牌上写着“华人与狗不得入内”,这明显是在辱骂华人。

陈真看到之后,直接就把这块牌子一脚踢碎,并在国人面前收拾了奚落、嘲讽自己的日本人,引得众人拍手叫好。

再比如成龙的《醉拳II》,英国人盗运中国国宝、尤其是从满洲人手中抢走中国皇帝玉玺的情节,含有对香港百年命运的影射。

主角们也往往直抒胸臆,直接把反帝反殖的效果拉满:

91年起拍的《黄飞鸿》系列,其实是导演徐克大刀阔斧虚构历史和年轻化改编的结果,不仅把黄飞鸿较真实历史年轻了40岁,还让他参加了包括辛亥革命在内的诸多历史大事件。

因为,徐克觉得:“在清末明初那样动荡不安的时刻,这样的大英雄怎么可能什么都不做。”

《黄飞鸿:男儿当自强》中,黄飞鸿和孙中山惺惺相惜

说白了,“一介武夫”,是对这些中国功夫宗师们的最大误解。

“暴打洋人”只是电影的皮毛表象,他们绝不只求好狠斗勇,而是忧国忧民、富有家国情怀的志士。在国家蒙受屈辱之时,主人公选择用拳脚这样一种直截了当的方式进行回应,凡是蛮横不讲理的外族侵略者,最终都要鼻青脸肿地离开。

为什么那时的香港电影,如此热衷于讲述“揍洋人”的故事?

或许,重要的不是神话讲述的时代,而是讲述神话的时代。

2

当年,无论戏里还是戏外,香港人想要揍洋人的动因是一样的。

唯一的不同在于,现实中并没有能一招制敌的大侠。

自1841年占领香港,英国便实行典型的殖民统治,占人口绝大多数的香港华人被划分为二等公民,在政治上处于完全无权的地位,不仅义务教育、医疗保险等方面不能与英国公民享有同等权利,《欧洲人住宅区保留条例》(1888年)、《山顶区保留条例》(1904年),还明确将华人和洋人的生活空间区隔开来,“高级”的洋人的生活在山顶,华人甚至不被允许涉足洋人们经常出没的公共场所;

鲁迅先生曾发表文章称,“今天的香港《循环日报》上,有这样两条琐事:第一条我们一目了然,知道中国人还在那里被抽藤条。第二条是‘搜身’的纠葛,在香港屡见不鲜。”说的就是港英政府自1843年起针对华人实施的宵禁,华人夜晚行走必须“手持灯笼,以便识别”,这一政策绵延55年,直到1897年才被废除。

1940年代,内地连年战事,使得一大批上海电影人才南下香港,这些导演、演员、编剧的作品往往带着强烈对中国人身份的认同,而这些电影也受到了遍尝种族歧视、殖民压迫的香港同胞的普遍欢迎。

长城、凤凰、新联、等左翼电影公司网罗了一批当时香港著名的影星,撑起了香港电影业的半壁江山。前面我们提到的关德兴的黄飞鸿系列,就是长城电影公司从1949年到70年代陆续拍摄的。

到60年代中期,香港电影商业化新武侠电影形成我们熟悉的路数,同时,电影人还拍摄了大量反映民族主义和新中国成就的电影。

而这些影片在香港市场上也取得了成功,连一部没有笑料、没有故事情节的内地水库建设纪录片都能吸引来大量的香港观众。

为啥?因为香港在那会儿也有过火红的岁月。

上世纪50、60年代,香港群众每天读马列主义著作、《毛泽东语录》,哼唱《歌唱祖国》、《智取威虎山》等革命歌曲。

但群众的理想撞上的是冰冷的现实。

1967年,香港人造花工厂一厂长先下手为强,将92名包括劳方代表的工人全部解雇,而港英殖民政府无视工人要求谈判的正常诉求,而是派出警察简单粗暴地武力镇压。

1967年香港的阶级斗争演化成民族斗争

一场香港历史上规模最大的一场反对殖民统治的社会运动,就此展开。

在香港左派亲共人士的领导之下,街上红旗插遍,大批示威者手持教员语录上街抗议,高喊推翻港英殖民政府。 之后4年,香港爆发了保钓运动,1975年又爆发了爱国反霸运动,日后香港影坛的中坚力量,有不少都曾参与其中:

著名电影人岑建勋,当时不仅参加香港的反殖民、反越战、保钓及中文运动,还一度远赴巴黎,投身当地青年革命热潮的余波;火石文化创办人石中英,参与1967年五月风暴(“六七暴动”)时只有16岁,他只知要站在工人一边,便成为左派刊物《青年乐园》的送报员,在文章中写了数句爱国无罪、抗暴有理。

图源:集体回忆60年代:青春火花(2001年3月24日)

港英政府紧急通过各种立法进行镇压,肆无忌惮地逮捕左派人士,岑建勋曾一年内被殖民政府逮捕13次,但当他被带上法庭,坚决不说英语,还不时纠正翻译员的错误,英国法官见他英语不错,便要求他用英文对话,岑建勋却义正词严地反问道:“我今天站在这里,就是为争取中文成为法定语文。我是中国人,为何要说英语?”

而时年17岁的石中英被抓进赤柱儿童感化院,英国籍院长表示“反对我们(港英)统治就应被押解出境”,拒不接受的石中英随即遭到黑社会殴打。

在这场与英殖民政府的对抗中,港人付出的代价是惨烈的,8个月的时间,51人死亡、830多人受伤,2077人入狱,为香港二战后最激烈的暴力冲突。

如此惨烈的斗争,也终于让港英政府意识到,简单粗暴的殖民统治已经压不住香港人民的怒火。

大英帝国的高级专员泰普尔将军在镇压马来亚反殖民运动中,发明了“洗脑赢心”(winning the hearts and minds)这个概念,旨在通过新闻、报告、演讲、研究等各种官方话语渠道将殖民地起义和暴动描绘为“恐怖主义”,加剧公众对这种反抗运动的心理恐惧。

于是港英政府把这一套用在了香港,煽动社会舆论,把“暴动”的源头归咎于内地及香港的共产党组织及其政治主张,那段火红的历史,被彻底扭曲和删改,一套组合拳下来,部分港人开始对“左派”、“共产党”、“大陆”、“社会主义”极度恐惧。

要知道,长期以来,面对殖民者的强势文化,香港始终不得不面对“我是谁”的终极问题,其自我意识模糊而脆弱,用力推上一把就可能会发生急转。

随着港英对香港左翼的重新定义,和在社会上逐渐消弭种族鸿沟,更重要的是经济的蓬勃发展,一跃成为亚洲四小龙之一,处于本土主义、中国民族主义与英殖民主义的夹缝之间的港人,在自我意识上发生了偏转。有学者认为,1967年之后港英的政治改革及文化政策,实质上是将都市香港和乡土中国对立了起来—— 前者代表发达、开放的“我类”,后者代表落后、极端的“他者”。

在这种情势之下,仍有人没有放弃。前面提到的火石文化创办人石中英,多年来一直试图出版丛书、拍纪录片、构思舞台剧,为殖民者语境下的“六七暴动”正名。

但随着港英政府的镇压和本土文化的崛起,在20世纪60年代香港形成的强势左派文化,终究还是愈来愈弱,直至被边缘化。

而如今的这批香港土生土长的新人导演,大多出生于80年代甚至90年代,虽然成长于由英国人殖民统治的香港,但他们在政府学校里接受的是非政治化、非历史化的教育,再加上对于中国的过去和香港那个火红时代欠缺记忆,往往只有支离破碎乃至截然错谬的认识,产出的作品不再具家国情怀,而是拘泥于香港本土社会也就不足为奇。

但“揍洋人”的“香港电影”,就此消失了吗?

3

从上面我们知道了,香港武打片揍洋人是内地发源,并由这些电影人在香港的土壤中结合社会民情的产物。

这些电影人并没有变,只是他们回到了内地。

早在改革开放初期,香港与内地就开始了电影上的合作,徐克、许鞍华、严浩、成龙等影人赴内地拍片,1982年的功夫片《少林寺》便是合拍片兴起的标志,当时香港制作团队在北京武术队中挑选出了李连杰做主演、在河南嵩山少林寺取景实拍,明显区别于当时在片场拍摄的香港武侠电影。

而如今港片迷津津乐道的“打洋人”功夫片经典之作,细数下来,其实很多都是合拍片:

《新龙门客栈》(1990年)由香港思远影业公司与潇湘电影制片厂共同拍摄;

《黄飞鸿之狮王争霸》(1993年)由香港嘉禾电影和北京电影制片厂共同出品;

还有成龙的动作片《龙兄虎弟》《飞鹰计划》《红番区》《我是谁》等等,都是这一时期的代表之作,上世纪90年代上半期是合拍片的一个小高潮,许多香港的电影公司与内地的电影制片厂合作,合拍片年产量超过30部。

而以往港片的明星导演,细数下来,其实也来自五湖四海,大家熟悉的所谓“香港电影人”,大多数并非“土生土长”,只能说是香港电影圈一度云集了当时中国最顶尖的那波导演、明星。

而90年代后期开始,香港电影逐渐由盛转衰,到2003年,香港整年只有54部电影产出。

而也正是在这一年,一个巨大且充满潜力的市场正式向香港电影敞开了大门,随着内地与香港签订CEPA协议(《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》),合拍片的时代正式到来,大陆开始通过合拍片、资金支持、发行扶持的方式来帮扶香港电影,在市场和利好政策的鼓励下,陈可辛、徐克、陈嘉上、刘镇伟等香港知名影人先后“北上”,即使曾被视为坚守香港的中坚分子杜琪峰、邱礼涛等,后来也都积极投身合拍热潮。

从上世纪70年代开始,香港影坛就已经开始大量拍摄制作以黄飞鸿、霍元甲、陈真等武术大师为题材的功夫片,但经过数十年间的不断翻拍,似乎很难再拍出新意和更高的立意,观众也不免疲乏。

而有了内地资本的强力助推和更频繁的文化交流,这些电影人们终于能够尽情施展在动作片上的才华 ——

中国电影市场上近年来接连涌现出一批带有战争、军事、动作元素的主旋律电影,其实大都是香港导演参与、执导的:

比如林超贤接连执导的《湄公河行动》《红海行动》《长津湖》;

刘伟强执导的《建军大业》《中国机长》,麦兆辉执导的《非凡任务》等。

而作为香港导演在主旋律题材方向的探路者,徐克导演的《长津湖》、《长津湖之水门桥》更是在中国电影史上留下了深刻印记。

有人喜欢说“香港导演并不真正懂得新中国的叙事”,但一方面如咱们前面说的,其实所谓“香港导演”概念并不绝对;

另一方面,他们由于履历、经验和认知上的差别,也许在这种叙事上有所偏差,但往往还带着当年电影人南下时的那种情怀。

不妨看看徐克理解的抗美援朝 ——“这是近代史里面关于中国人怎么去面对很强大的军火,怎么去面对很强大的国家,怎么去建立起中国在世界上坚强而有民族精神的形象,是这样的一个历史事件。”

一定程度上,这是把抗美援朝当成现代的“大侠”了。

这种理解也许我们看来多少有点狭隘,但能从中看到“香港电影人”当年“揍洋人”影片的影子。

《长津湖》3位导演,从左至右:陈凯歌,徐克,林超贤

如此,可以说,“打洋人”的电影主题,从来没有消失,也不曾衰落,只不过在动作片的基础上有了更高的突破,把这些“中国英雄”从江湖搬到了战场,由香港内地的电影人们一起创作。

CEPA签订19年来,一种兼容香港电影既有娱乐传统、商业技法、个体生命关怀与内地审美习惯、历史文化、家国情怀的新的“港味”美学业已形成。在数量、质量、影响力和覆盖面上,香港电影人北上拍摄的合拍片已经取代纯港片。

如今已北上多年的导演们,如陈可辛、张婉婷、王晶等,都曾经明确表示留守香港根本无片可拍,甚至是死路一条。现在还坚守在本土拍港片的,按照香港资深电影监制、策划人文隽的所说:“要么是新公司,要么就是没有特别的大的能力和人脉”。

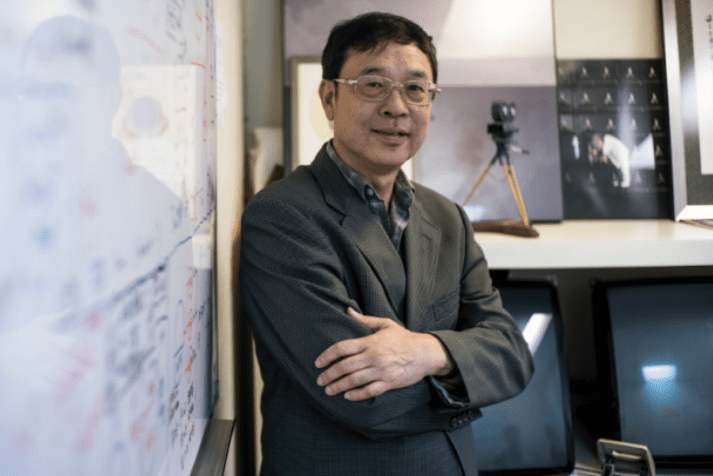

作为最早一批香港导演到大陆拍电影的导演,徐克在2017年在接受采访时,曾直言:

“作为一个导演,没有本土不本土,导演不应该被城市框住。”

“香港电影产业其实很自由,可以选择大陆或其他市场。我相信如果一个导演,特别是香港导演,创作力那么强,可以发展的空间很大。”

图源:01周报

家国情怀,并不是“香港电影”的内核,而是整个“中国电影”的内核。

作为流行文化的主要模式,电影,尤其是像“打洋人”这种现象级题材电影,一直都被视为社会集体心理的投射。

但扒扒这些功夫片的评论区,总有理中客认为,中国文艺作品之所以热衷于“打洋人”,只不过是一种弱者的自我麻醉,是一种阿Q式“精神胜利法”;还有些精英观众,用好莱坞间谍片以俄国为假想敌、特工片黑英国等做类比,暗指用功夫摆脱“东亚病夫”是一种二极管式的种族对抗。

后者的问题其实早已不值得讨论,美国是侵略国,中国是反侵略,中国打洋人的感情与用意识形态划线挑动对立的性质决然不同。

而仔细想来,无论那些武学宗师是否确有其人、是否真的和洋人交过手,都不可能单凭一己之力、拍几部电影,就能拉高整体华人的形象。

真正打破西方对华“东亚病夫”式歧视的,归根到底,还是现实中一个不再羸弱不堪、任人宰割的中国。

如果一国只能在荧幕上“宣战”,而不能真正自强,那可以称为阿Q;但意识中图强,社会上自立,国家积极反抗,根本扭转了在世界舞台上的位置,这也叫“精神胜利”?!

“武打”电影人们由北而南、再由南而北的经历 —— 折射的正是近代中国的进程。