本文来自微信公众号:《107调查》(ID:investigation107),作者:孙杨 、袁姝,文编:王一诺,事实核查:刘锡蕾,责校:吴嘉仪,美编:何洋,原文标题:《城市废墟:被探索、审视、遗忘之地》,头图来源:豆瓣@然潘

潘然在北美铁锈地带探险时欣赏到城市B面,与此同时,孙晨在废墟里展望并追寻即将消失的自我,反思着自己在一个废墟化城市里的生存状态,而也有人迷恋拆迁现场,在残存的墙壁上涂鸦,与城市对话。

这些当代青年都对城市拆迁这一重要现象作出反应:通过对不同艺术形式或观念的实验,他们针对变化环境里的文化遗产、城市发展和个人存在等问题提出了各自的质问。

探索城市的B面

一行人越过黑夜里还亮着灯的区域,静静注视着在荒漠中蔓延的无边黑暗。大漠的风刮在铁皮上,此起彼伏地发出噼里啪啦的爆响。他们比预计时间晚很多才进入废墟,潘然想赶紧上楼找个房间扎一顶帐篷睡下。

在找楼梯的时候,她突然进入了一个空间,跟之前穿梭的小办公室储物间截然不同,“这个空间一进去,虽然什么都看不见,但是你就感觉非常大。”她亲身体会到了什么是“豁然开朗”。

潘然判断自己来到了一个与原先不同的空间,心脏加速狂跳,跟她一起去的朋友打开红光手电,宇宙飞船就这样映入眼帘。

“眼泪唰一下就流下来了。”

哈萨克斯坦境内的拜科努尔航天发射场内有一架废弃的航天飞机,这座来自苏联军备竞赛时期的航天飞机是暴风雪计划的一部分,建于上世纪七八十年代,苏联解体后被废弃。

潘然觉得全世界城市废墟探险者心目中的顶级胜地,可能就是暴风雪机库了。她在她的豆瓣日记中回忆这次特殊的废墟探险:“暴风雪在我的bucket list(遗愿清单)上独占鳌头已经太久太久。……穿越无人区单程39公里,负重15~20千克,中间还有俄罗斯军事禁区,被抓的后果也是相当严重——(以)俄罗斯军事间谍之罪在克里姆林宫登记备案。真正提上议程大概是去年底,从找队友,到反复确定徒步路线,再到买装备、有计划的进行训练——中间还在美国纽约阿巴拉契亚山脉中进行了一次模拟——到真正出发共耗时六个多月。”

亲身体验废墟探险和从照片视频看是完全不一样的感受。宇宙飞船比在所有视频里看到的都大,也和照片完全不同,超出人的想象,就好像一头野兽,从过往二十多年的生命历程和经验中一跃而出。“通体雪白,就跟梦中情人一样。”

来源:豆瓣@然潘

潘然从2015年开始探险,几乎去过美国所有的大城市,直到浑身脏兮兮、肌肉酸痛才出来。她曾只身穿越全长11公里、完全黑暗的纽约州废弃交通系统罗切斯特地铁,也曾在探险纽约城派拉蒙旗下的废弃剧院时扭伤、被钉子划破手、从一楼摔进地下室。

更惊险的是,她曾两次和枪击案擦肩而过:一次是18年在克利夫兰,一死四伤,距离她探险的地方仅一街之隔,另一次是19年在巴尔的摩,当地人阻止她直行回宾馆才逃过一劫。

废墟并不总是耗费巨大且惊险连连。潘然也曾探险过位于宾州和新泽西交界处群山峡谷之间的废弃蜜月度假村,欣赏夏日落在硕大无比的心形床上的清晨微光,在温哥华的西点格雷住宅区坐在泳池边吹着海风目睹夕阳西下,她也曾在背靠阿巴拉契亚山脉的小镇,意外发现了森林中满坑满谷等待自然吞噬的甲壳虫车墓。

废墟顾名思义,是废弃的建筑物,潘然总结她去过的废墟有两个鲜明的特点:一个是声音特别安静,那种正常人类社会里面没有的安静;另一个是气味,凝滞的空气里尘土的味道、泡过水的纸张的味道、生物死亡腐烂的味道,各种各样的味道涌入鼻腔,让人联想到“陈旧”这个词。

虽然探险的建筑物可能早已被众人遗忘,但它们并非都是无人看管的,也并非所有都被彻底地废弃。它们的所有权,有的仍在公司或私人手中,有的属于州省政府或国家,比如日本军舰岛和端岛。因为尚存在所有权,被“拥有”着,潘然觉得,或许在这个世界上没有一座建筑算得上真正意义上的废弃。

如果说城市A面是人们上班交友的日常,生命中必须经历的琐事,繁华的建筑群,是与社会建立联系与关联的那一面,那废墟探险对潘然来说,就好像一个隐藏的秘密基地,如同月之暗面或者北京折叠,让她注意到了城市的B面。

一座城市,并不只是由简单的三点一线的工作与繁盛的旅游景点组成,但是却鲜有人对那些废弃的建筑、破碎的窗户、下水道地洞展开的B面入口心生好奇。

在去往费城市中心的街上,潘然一行人探险了一个废弃剧院。从里面出来后,大部分行人都一副行色匆匆的忙碌模样,目不斜视地从他们三人身旁掠过。主街上五座废弃的建筑物错落有致地插在高高矮矮的写字楼之间,外表看来与其他高楼大厦并无二致。

这些当地居民似乎看不到这些废弃建筑,在其附近抽烟、吃街边摊买来的热狗、或西装革履地站着聊天——也可能是早已习惯了和这些废墟朝夕相处,才熟视无睹。

潘然把这些似乎只在城市A面生活的群体归结为是一种平整的“突兀”。

你可以一眼从喧嚷的人群中发现孙晨:眼睛微微眯起,注视人的时候全神贯注,带点观察审视的意味。他身上是紧凑的白青拼接冲锋衣,裤子则松松垮垮。他大多时候属于路上、属于废墟。

2017年,他开始摸索着探险城市废墟。他最初是从贴吧接触到城市废墟探险,第一次探险的是首钢,目前完成了不下百处。四年来,他的个人探险地图上的“北京”已经被密密麻麻的小红点覆盖了。一个小红点便标记着一次探险,他探索着一个又一个坐标,这些坐标也成为他生命中一个又一个重要节点。

摄/孙杨

孙晨记得一次去某地探险的经历,厂东门可以直接进,但里面的单位隶属国企,不让随意进入,于是他从南门的一个墙洞进去了。保安四处搜寻,天还下着雨,他跑两步就翻一堵墙,在雨色中飞跃一层又一层的墙,保安见追不到他和他的伙伴,就分一个人死守着他停在那的车。

孙晨跑得急,脚崴了,拉开窗户跳进废弃的房子,在窗子根蹲下,把帽子一盖,不敢说话,一墙之隔,保安摇晃着手电筒走过他的背后,过一会儿又踱回来,光从头顶上照过去,没看到他。他一直等到天黑,直到外面亮起灯,才确认安全。

威廉·斯佩尔曼曾在《废墟:像磁铁一样吸引着犯罪者》中出示过一组统计数据:在遍布北美的废弃建筑中,未封闭及未加装安保措施的废弃建筑中,83%的建筑都曾被用于非法活动,在有废弃建筑存在的街区,警察局接到关于非法药物的报警电话数量是其他街区的3.2倍。

但吸引着探险者年复一年行走在法律灰色地带的理由,却不主要是寻求一时的刺激感,更多是废墟在情感层面给他们带来的触动。

在一个地下系统入口的小溪口,潘然欣赏过“像是走入外太空”的景色;在胶囊民宅里,她观看过之前住户保存完好的青春时期录像带;在废弃的儿童精神病院里,她看到一个照片墙,贴了好多小朋友的照片。

她在自述探险经历的摄影文集《废墟美国》中这样说道:“这众多废弃的建筑曾经的主要用途虽然已经消失。但是它们并未死亡。从一扇破碎的窗户,一个充满泥水的下水道,或者一道攀满爬墙虎的栅栏,我溜进一座又一座城市的B面。”

这些将城市B面展现在探险者面前的“裂缝”,被她统称为日常生活的终结点。通过这些终结点,作为抗癌药物研发者的她发现了此前忽视的、已然消逝的生活方式和历史:废弃的殡仪馆有专门存放过世小朋友玩偶的房间,废弃的教堂秋日日落依然会有彩绘玻璃透在地毯上美丽又庄严的光斑,驱车前往废墟常常开足十个小时,如同拙劣的公路电影的记忆里建立起来的亲密友情……

对于孙晨来说,废墟探险这种爱好能平复激动或烦躁的情绪,好像城市的一个平行空间。刚进入时每个废墟都是令人兴奋的,但再往后是发掘每个废墟独特的分量,他认为探险的过程是去经历和感受这些被历史遗忘的部分,他能通过探险感觉到上个时代留下来的东西。他觉得废墟探险是排解孤独的出口。

他的祖辈生活在北京,父母也生活在北京,自己也在北京做着日常接听电话的公务员,日复一日三点一线地生活。但在废墟里他可以用这个时代的视角去审视上个世纪的城市建筑群,人的生活习惯与物件携带着岁月的风尘出现在眼前。

他会把自己想成当时物品的主角,想出来当时的社会与风貌,再看现在的社会,多了一分充实,就好像知道现在的中国都经历过什么,也更有动力在现代社会寻找废墟里的物品留下的影子。

剥去了城市光鲜的一面,废墟探险带给孙晨最大的惊喜,是一个遗留下来的完全没有接触过的世界:他探险废弃的学校、医院、居民区,也探险废弃的游乐园、景点,这些都是他无法在废墟以外的世界找到替代的东西。

潘然说,站在废墟往城市看,她感觉自己是脱离于人类世界之外,如同置身于科幻插图。“比如说,几十公里或者几百公里之外高楼林立,但你身处的地方已经是一片荒原或者是垃圾场,文明逐渐地向一个荒岛集中,仿佛已经脱离了人类的控制。”

她曾沿着I-95州际公路一路北下,驱车十小时前往费城市中心区域,高楼大厦鳞次栉比,宾州和新泽西州的分界线德拉瓦河在正午的阳光下熠熠发光,从市政厅延伸出去的富兰克林大道笔直宽阔,可沿着市中心向北走出不远,周遭便如同变了个样子,街道依旧宽敞,但街边的店铺不是大门紧闭就是破烂肮脏。

沿宾夕法尼亚大学向西走,也是如此:废弃工厂曾是德国移民的居住地,20世纪40年代起大批非裔美国人从南方涌入,白人逐渐迁出,如今高耸的烟囱不再有工业活动,被层层叠叠的涂鸦吞没。从废墟的视角看城市,潘然看到了1970年正在经历激烈种族矛盾的那个费城。

潘然在北美铁锈地带探险时欣赏到城市B面,与此同时,孙晨在废墟里展望并追寻即将消失的自我,反思着自己在一个废墟化城市里的生存状态,而也有人迷恋拆迁现场,在残存的墙壁上涂鸦,与城市对话。

这些当代青年都对城市拆迁这一重要现象作出反应:通过对不同艺术形式或观念的实验,他们针对变化环境里的文化遗产、城市发展和个人存在等问题提出了各自的质问。

失衡的建筑美学

“除了照片什么都不带走,除了脚印什么都不留下。(Take nothing but photos. Leave nothing but footprints.)”是城探圈不成文的规矩。

规矩会被遵守,同样会被打破。从城市探险存在之初,就一直有人打着“艺术创作”的名义,在废弃的建筑内随意破坏,涂鸦、扔彩色烟雾弹、洒上假血,或者把人偶扭成低俗的形状,只为营造猎奇效果或恐怖氛围。

光是2015年到2018年间,潘然见过的破坏事件就数不胜数:有创作光绘(以光的绘画为创作手段的摄影作品)时不小心烧掉的底特律学校,蒙受涂鸦和打砸抢的火车墓地,纯粹为了好玩点着的蜜月度假村,纯粹为了好玩砸毁的整座罗德岛教堂等等。类似事情的发生使越来越多想保护废墟的人选择将探险地点保密。“你永远无法知道,当你在网上把地址放出来时,是谁看到了这个建筑,是另一个尊重这些建筑物的探险者,还是盗贼、破坏狂、纵火犯?”潘然在《废墟美国》中如是说。

来源:豆瓣@然潘

尽管越来越多的人选择保密地点,但在猎奇探险风格成为热潮的当下,有些建筑没有办法幸免于难。不论是国内国外、公开废墟或废弃民宅,都多多少少会出现墙面有大幅涂鸦,垃圾被随意丢弃的情况。潘然和孙晨都屡次在社交平台上表达过对这种行为的抵触。

除了对涂鸦、焚烧等艺术再创造行为的反抗,疲于应对将废墟探险视为“网红打卡点”的从众人群也是潘然、孙晨这类资深探险者不愿意公开地点信息的一个重要原因。

孙晨觉得把废墟地点到处说给不熟悉的人很讨厌。“之前带别人玩,一个两个问没什么关系的,但是可能几百个人一起来问你,你回复特别累。”

他也不太喜欢将原本个人私密又神秘的探险变成一个像游客打卡一样的地方,因为这样会削减他自己探索时体会到的惊喜和新鲜感。还有一些探险者做直播、赚钱、全国跑不同的网红废墟,他自己并不会那么做。

潘然也有类似的体验:如果有一个地点的具体地址突然被人公布出来,在接下来的时间大家就会蜂拥而至,所有人都去拍照。她记得2018年上半年,纽约的一个废弃七八年的蓝色教堂,只不过是恰巧有人发现并走了进去,把照片发到网上,接下来的那一个月,她便看到了100多个认识的人去了那个教堂。广州有一个飞机墓地,一个人去了,接下来她每天都能看到各种各样的人发同一个地方的照片。

“把一个人放到废墟里面,咔咔咔拍了一组大片,这种废墟说白了就是一个背景板,没有任何意义,可能是为了猎奇和突出反差感,废墟到底是什么没有人关心,成因是什么也没有人关心。我不是说这个不好,但是我感觉这跟我做的事情不相干。你探索的是这个建筑,而不是只把它当做一块背景板。”

巫鸿指出,废墟美学起源于西方,这得益于石质建筑风化后的柔和感、或毁坏后的断裂感;尽管相较而言,中国传统的木制建筑无法长久留存、成为“美学化”的废墟,但废墟探险依然在当代中国极小范围地流行起来,随之而来的是整套涂鸦文化和摄影习惯。

他在作品中解释,这与当代艺术史作为一种现代人文学科被引入密不可分,当艺术史作为一种现代人文学科被引入,各种西方艺术作品通过复制性的印刷媒介传入中国,影响了一代艺术学生,外来的文化会左右当代观察者对传统中国废墟的想象。

中国废墟美学不是通过可见可触的建筑残骸来引发观者心灵或情感的激荡。在这里,凝结着历史记忆的不是荒废的建筑,而是一个特殊的可以感知的“现场”。尽管中国卷入了图像、媒介和视觉技术的全球流通之中,但我们依然可以从孙晨和潘然的描述中感受到那样的一个“场”。

欧洲摄影师自1842年起陆续来到中国,带来了相机和摄影技术。他们在中国所拍的照片常常取景于废塔与弃园,有名的摄影师有托马斯·查尔德、威廉·桑德斯、约翰·汤姆逊等,而传统的中国画中呈现的往往是辉煌时期的完整建筑,雕梁画栋,因此废墟美学没有真正在中国视觉文化中扎根。

热内托·罗萨尔多将这样的摄影作品视为一种“帝国主义的乡愁”——以天真的姿态,既渴望抓住人们的想象,又想掩盖它与残酷征服之间的关系。

孙晨探索侵华日军的掩体废墟,属于另一类关于伤痛和恐惧的废墟。那是一种根植于中国本土文化和民族情怀的废墟,真正在20世纪中国产生深远影响并发展成一种丰富的视觉文化的废墟。巫鸿以为,这些“负面”废墟图像包括战争图景和社会变革的视觉记忆,也包括前卫艺术对当代中国城市拆迁的再现。

废墟的疏解与重塑

出于对于探险个人安全的考虑、对于网红打卡潮流与破坏焚烧行为的反抗,不公开地点信息的衍生规则在中国的废墟探险圈里应运而生。

2017、2018年国内城探圈主要活跃在贴吧,近年多在豆瓣小组。越来越多的人将废墟建筑的地点信息需要保密视为默认的“规则”,但不成文的规定对探险者约束力不强,孙晨的一个好友明码标价售卖地点,并在豆瓣小组明文规定交易规则。

小组组长颁布规则

来源:豆瓣

地图软件上,很多孙晨探索的废墟点没有任何地名。时间吞没了这些曾经存在过的建筑物的名字,更多新生的名字正顺着经济发展蓬勃涌出。

孙晨在他的豆瓣日记里试图总结这样的规律:“我曾经研究过,说研究也不贴切,因为没有证实,算是发现吧。这个世界二十年大多数人多地方都要重建一次,拿出二十年前同一个地方的照片绝对会令你惊叹。正好我在北京生活了也快二十年,想起儿时的片段,虽已模糊,但确实是不一样的世界。”

《疏解与重塑:2020北京城市更新白皮书》报告显示,在过去三年疏解整治促提升专项行动中,北京市光是供拆违腾退的土地就有6828公顷。

摄/孙杨

北京内城、外城和皇城的城墙在20世纪被逐渐拆除。1950年代到1970年代间,近90公里的壮观内域几乎全部消失。据《北京年鉴(2003年)》记录,仅2002年,北京市因城市建设而新增的地名已达384个。

放眼当下,城市迭变的呼吸也未曾放慢频率,2021年北京市住建委主任王飞指出,“十三五”时期北京累计列入改造计划的老旧小区共508个,“十四五”末力争基本完成约1亿平方米老旧小区改造任务。

在这样一个快速迭变的时代,废墟就像小孩蹒跚学步时还没来得及愈合的伤口。90年代的艺术结合了开放性、探索性和非确定性。与孙晨特意前往的抗日战争废墟不同的是,这些城市废墟探险不是再现当下正在发生的事件,而是指涉着通往未来的历史条件。

在高速的发展过程中,大批历史遗址被拆除:双塔庆寿寺、天桥礼拜寺、宣武区包头章胡同著名的“拐弯抹角”、长安门的左右门、地安门、西直门段的古城墙等等,为现代化的建筑挪出空间。而紫禁城和周边的皇家园林及礼仪性建筑则不断得到修缮,全年向公众开放。

传统和现代的建筑在同一个时代相互交融、交错,给人一种时空的错乱感。巫鸿以为,恰恰是在这样一个到处都在迭变的时代,孕生了北京东郊的“东村”艺术家群落以及798工厂“再创造”。

孙晨是90年代生人,孙晨接触到的城市废墟探险者也大多是同辈人,他们的探险行列里也不乏导演、诗人等艺术从业者,在城市飞速迭变的过程中从九十年代延续至今的废墟探险潮流,兴许也反映着当代艺术的发展的一角。

从90年代开始的建筑热潮,在今天依然汹涌,孙晨觉得,人在这种快速更替的节奏中找不到方向,就会产生对自我认知的追问与对城市发展的新思考,恰恰是城市废墟向他们抛出的问题。他目睹过很多建筑物的生长与死亡:草场艺术中心、二七厂以及很多文创园,“但活过来的只有798。”

孙晨说,探险之前他会去搜索废墟的相关资料,他也经常读相关的书籍,如潘然的《废墟美国》,清朝、民国时期的照片编成的影集等,去博物馆,看展,通过这些个人的亲身体验,他逐渐对北京的整体规划和历史发展有了更清晰的认知,与城市的不同角落建立了联系。

他曾经在门头沟区的某处废墟遇到一个大爷,说他以前住在清华附近,后可能是因为清退计划到那居住。还遇到过本要拆村中违建的拆迁队,因为村中无法拆迁,为交差就把红煤厂拆了,他见到了这座城市在废墟里流动的人和因为人而成为废墟的故事,与这个城市的变迁发展更紧密地相连。

潘然觉得城市的发展与科技的发展相辅相成。上世纪五六十年代的时候,建了很多肺结核医院,后来由于医疗技术进步不再需要这类地方,就被大量的废弃。费城在过去因为靠河,水力发电是工业的重中之重,现在工业重心转移,电站就被废弃。

潘然觉得,废墟有点像一个城市发展的不同时期的影子,她在城市探险的过程中,可以看到每个发展时期被废弃的建筑的模样,通过废墟她可以从一个新的视角触碰到一个城市的发展轨迹。

尽管在场的废墟给予探险者心理触动,但这样的意义似乎不足以在当代快速更迭的城市发展浪潮中让废墟留存。

余秋雨曾在《废墟》一文中表达这样的忧虑:“我只怕,人们把所有的废墟都统统刷新、修缮和重建。……不能设想,远年的古铜器需要抛光,出土的断戟需要镀镍,宋版图书需要上塑,马王堆的汉代老太需要植皮丰胸、重施浓妆。只要历史不阻断,时间不倒退,一切都会衰老。老了就老了吧,安详地交给世界一副慈祥美。……没有废墟的人生太累了,没有废墟的大地太挤了,掩盖废墟的举动太伪诈了。”

潘然2019年年末曾在豆瓣发了一篇《2019,我们失去了哪些地方》缅怀一些废墟的消亡,其中有的是因为焚烧者、破坏狂被人为摧毁的,也有因为城市建设而最终消失在人们视野之中的。

但抛开那么多在时代洪流中产生的不稳定性与不确定感,孙晨觉得,虽然他有导演朋友常常将“废墟美学”挂在嘴边,似乎是要拍出什么,也有想办法弥补损失而发起的废墟改造活动,但他对这个方向不感兴趣。

其实在探险废墟的过程中他并不会想那么多关于历史、文学、美学方面的问题,真正打动探险者的,还是废墟中那些尚未被时间吞噬的记录片段闪烁的人文人情的光彩。

那是他找到个人存在的地方。

寻找废墟的未来

“有些东西不会再有了,比如现在可以用一个星期盖一栋摩天大楼,但是没有办法用同样的办法修一座和民国时期一样的教室。”孙晨说。

从废弃民宅的走道间穿过,探险是个人的旅行,所有的欣赏与观察发生在个人的头脑中,可在这样的行走中,人分明走入了他人曾经生活居住的痕迹之中,原本的私密空间在时间的作用下成为一种不会冒犯到彼此的公共空间。

孙晨觉得废墟探险和文学小说阅读确有些共同之处:有些时候你觉得自己在和作者跨时空交流,这和废墟探险的过程有重合之处。

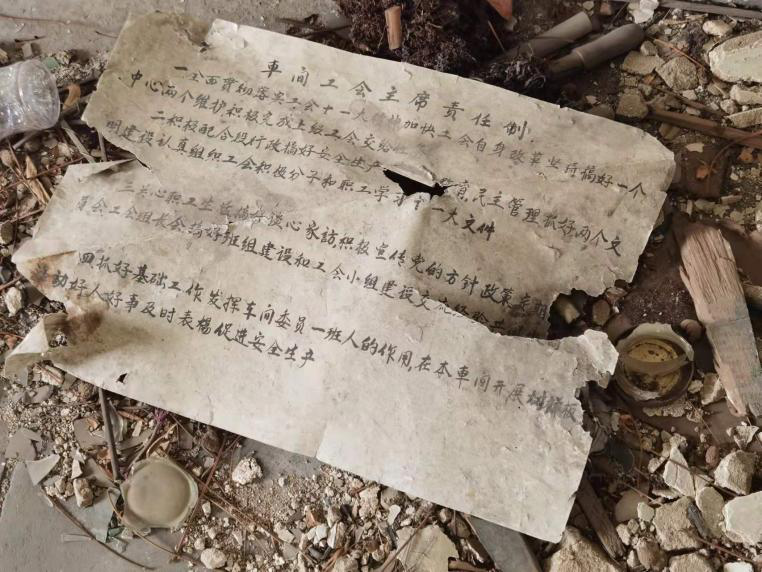

孙晨感动于城市探险见到的矿山工厂和员工宿舍,有时候会看见生活的痕迹。衣被位置如初,学生证、画报有的发黄发脆,有的发霉或长了青苔。生活有时也是一个废墟,孙晨有次去翻阅桌上发脆的账本,记账的格式过了一段年代之后和现在完全不一样。

“有的时候看那个老的书里面夹着老的车票,民国时候的课程什么繁体字写的那个课都很有意思,就相当于找到了另一个世界的入口和钥匙。”

来源:豆瓣@秘境拾遗录

潘然在许多个百无聊赖开着车兜兜转转的日子里,常在不经意间看到一些老旧的农庄、谷仓或者民宅,孤零零地矗立在一整片荒原之上。她回忆在密歇根州环线偶遇的时间胶囊民宅:正门堆放了许多诸如烂床垫、衣物和木板之类的垃圾,朝向林子的后院里摆着一条保存相对完整的沙发、秋千、婴儿车等物品。

从工作室踏入客厅,她和同行者不禁倒吸一口凉气:两张沙发、桌子、壁炉、书架,甚至咖啡桌上的笔筒,所有家具都完完整整地立在客厅中,除了积压有一定时日的灰尘和稍显破旧的地毯,一切都完好如初,仿佛主人只是暂时去远方旅行了几年。

在两件卧室保存较为完整的一间,他们甚至发现了一整箱柯达8毫米电影胶卷,其中有1929这个家庭的新生儿学习走路的录影,也有1970年春天的家庭录影。

来源:豆瓣@然潘

潘然觉得这样的城市废墟探险如同阅读几十年前的喜怒哀乐,她将探险者比作是时间尘埃的收集者,“There is no place like home(天涯何处似吾家)”。废墟探险从纪实转为体验,从外在表现转为心理经验,这种感知感想,被美学家巫鸿称为一种“内化”的过程。

来源:豆瓣@然潘

2017年夏天南下探访一座废弃教堂的时候,潘然在教会学校的一间办公室内找到了一个带着孩子的流浪汉的生活痕迹。当时已然深秋,那个四处漏风的教堂和一些属于3岁幼儿的衣物给她留下了无比深刻的印象。

而流浪汉挂在衣架上相对整洁的西裤,让她在其后的几年无数次重回那个时间点,猜测到底是什么原因使得一个似乎有正经工作的成年男子,带着孩子寄居在一栋并不安全甚至是对健康有害的废弃建筑之中。

孙晨在一次废墟探险的过程中,遇到了在废墟中死去的尸体,随后报警。他不清楚这个人的死因,也不知道他如何进入废墟,尘土的气息和这个城市繁华处难有的寂静,不发一言地保守着这个秘密。

不管是北京,还是费城、纽约、芝加哥、底特律,潘然说,大部分时候没人会抬头看,或者低头看,好像大家并不关心别人在做什么,也不关心自己所在的城市是什么样。她觉得可能这是都市人类的通病,习惯性地忽略周围正在发生的变化,而更关心网上的新热点。

有一次她从一个废弃地铁站出来,地下很冷,回到人类世界的时候,地面上很温暖又很热闹,沿河的地方酒吧饭店灯火通明,人声喧嚷,喝酒聊天,就好像去另一个世界打了副本,然后重新回到眼前。

这些繁华的都市依然在生长,赋予人们很多温暖的体验,但她可能依然会眷恋珍视废墟即废墟所代表的那一面的城市刺痛人的地方。她认为那些冰冷的、黑暗的、尘土气味的记忆与会面也有被发现和存在的意义。

潘然曾坐在纽约脚手架上俯瞰中央公园,看到了不夜的时代广场,看到了纽约上空一刻不停流动的云气,看到了周围千万扇被生活点亮的窗口:有的窗口后面是两只绕着主人小腿走来走去的猫,有的窗口后面是个穿着t恤坐在沙发上看电视的中年男子,有的窗口有后面是个只穿了内衣的女子对镜打量着自己。

她非常喜爱一句关于城市探险的句子:“藏在每扇锈迹斑斑的门后的,都是人类过去的故事。”

在中国,“渐进式更新”和“微更新”成为中国社区更新关键趋势。2021年8月,国家住房和城乡建设部发布通知,针对“随意拆除老建筑、征迁居民、砍伐老树、变相抬高房价、提高生活成本”等城市问题,提出要“转变城市开发建设方式”,并批评近期城市更新出现“沿用过度房地产化的开发建设方式,大拆大建,急功近利”的不良现象。

《北京市城市更新行动计划(2021~2025年)》更新行动政策清单上也指明,需完善老旧厂房,引导激励低效产业园区产业,盘活老旧小区,改建非居住型建筑等。

这也与中国传统建筑处理废墟的方式一脉相承:将新时代的事物融入过去的建筑中,将旧与新融为一体。废墟探险让人们能够消逝和缺席的时间里再次“在场”,但不论是在文学里延续生命在现实中消亡的废墟,还是在摄影作品中继续“在场”的废墟,兴许缺席、消逝是所有建筑物难以规避的宿命,正如潘然在文章开头就点明的那样:“对于探险者来说,废墟的消失也许是永恒的噩梦。”

存在与消亡的周旋变化中,虽然建筑不断翻新而草木自然枯萎,但二者都源于历史,都属于当下,也都迎接着未来。或许废墟的消亡也正是“在场”与“缺席”的美学的一部分,并非所有修缮废墟的行为都属于荒唐。

余秋雨以为,小心翼翼地清理,不露痕迹地加固,再苦心设计,让它既保持原貌又便于观看。这种劳作是对废墟的恩惠,全部劳作的终点是使它更成为一个名副其实的废墟,一个人人都愿意凭吊的废墟。

“不管是修缮还是重建,令其在场还是使其消亡,对于废墟来说,要义在于保存。……只有在现代的喧嚣中,废墟的宁静才有力度。……废墟的留存,是现代人文明的象征。”余秋雨这样呼吁。

刷新界面,孙晨又分享了他在场的另一片废墟。

镜头上移,灰尘如蔓生的苔丝一样生长在沉默的砖瓦墙垣上,这里没有生命的声音,但这里仿佛有许多生命的声音。

参考资料:

[1]【关于城探为什么不公布地点的原因-哔哩哔哩】 https://b23.tv/KnliEx9

[2]【豆瓣小组的交易规则】https://www.douban.com/group/topic/161555156/?_i=3938816195df7b8

[3]【探访南苑侵华日军修建的飞机掩体-哔哩哔哩】 https://b23.tv/kO8O6VP

[4]【潘然豆瓣】https://www.douban.com/note/746380334/

本文来自微信公众号:《107调查》(ID:investigation107),作者:孙杨