一个月前开始,当俄罗斯针对“不友好国家”的天然气卢布支付令正式生效,从阿尔卑斯山西至伊比利亚半岛,欧洲平原上的明媚春光陆续消失了。

巴黎、柏林天降暴雪,一夜之间,姹紫嫣红无影无踪。

7日凌晨,法国全国平均最低气温低于冰点,接近1947年以来4月初最低水平;

与此同时,英国经历了2013年以来最寒冷的夜晚;

7天之内,斯洛文尼亚的最高温度从25℃跌至-20℃,经历了有记录以来的4月最低气温……

反常的春雪,很难不让人令人浮想联翩。

毕竟,这片广袤的土地和它的人民曾依靠凛冬战胜过百万纳粹德军,驱赶过法兰西帝国皇帝的铁蹄。

(拿破仑远征俄国失利)

可如今,俄罗斯仍然深陷乌克兰战场的泥潭,难得有空喘息。

甚至连总统发言人佩斯科夫都承认,俄军在这场战争中损失惨重。

而关于双方的战损情况:

一边是乌克兰方面宣布,截至3月28日,已击毙13500名俄军,对自身伤亡闭口不提;一边是俄罗斯表示,一个月以来的自身人员伤亡在5000左右,不到乌军的六分之一。

(乌方公布的俄方战损)

某种意义上,俄罗斯比起乌克兰更诚实:不管伤亡数字是哪一种,至少符合它所承认的“伤亡惨重”的说法。

而泽连斯基这边儿打到现在,一直靠着西方的舆论优势,在虚构现实中末路狂飙。

(台湾新闻,蚌埠住了)

先是守卫蛇岛的十三烈士离奇生还、做了俄军俘虏;

然后是空降夺取安东诺夫机场的俄罗斯空降兵31旅第6连被媒体报道全歼30多次,仍与俄军主力部队会合;

还有被乌方面列为显著战果的被击毙俄军区司令,十天之后又重返镜头。

面对这些魔幻新闻,久经舆论考验的人们已经懒得正经批判,纷纷赞叹俄军恐怕已经掌握了什么超自然神法秘术。

要知道,神秘主义是东斯拉夫人(俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰人)老传统了。

既然宗教观念和民族自豪感能让他们将逢凶化吉击退侵略者的每次寒冬都视为上帝的神谕,那么,有没有这样一种可能:

上述的报道不是假新闻。只是因为有普爱的好心人把阵亡者复活了,告诫他们守口如瓶,才最终呈现出一幕幕情景喜剧。

这些能有资格被戏谑为“死灵法师”的人,正广泛地分布在东斯拉夫民族的军队中。

关于这个群体,较正式的称谓是“随军牧师”。

任人宰割、远离战争,只是游戏塑造的刻板印象。

事实上,牧师们退可安放十字架为临终者祷告,进能手持冲锋枪乌拉一声洒血沙场。

他们不是脆皮法师,而是能无缝切换的战斗神职。

在距离莫斯科不远处的梁赞,隶属于伞兵集团的牧师会从天际线倾泻而下。

与他们一同落地的,还有移动式的随军方舱。

镀金的覆层、洋葱形圆尖顶,说明它的用途并不一般:这是一个从天而降的移动东正教堂。

麻雀虽小,五脏俱全。

迷你教堂内部,铃铛、圣餐杯、受难基督像、小礼堂一样不少。

军方为移动教堂配置的“维持生命模块”,包括空调、柴油发电机、冰箱。

它的翅膀向外延展,高空鸟瞰,正好形成十字架形状。

说牧师们能召唤亡灵、起死回生还是夸张了,但给21世纪的现代武器附个魔还是没问题:

小到步枪舰炮、燃气管道。

大到飞机坦克、洲际制导。

面对急速下跌的卢布汇率,官员们一筹莫展,大师们则对着中央银行服务器使用绝招。

当然,不是一切美好的期待都会奏效。

2015年,俄罗斯的一架苏27在经过神父祝福后驶向了天国。据报道,这架战机升空后不久即坠落,根源是发动机出了问题。

此类事故并不会有损人们心中东正教的威名。

他们的信仰虔诚、专一,并不因为上帝不灵就不相信。相反,生死有命正取决于上帝意志,自有他老人家的道理。

随军牧师们洋溢着神棍与战斗法师的二象性,缔造他们灵魂的是东正教信仰与民族主义。

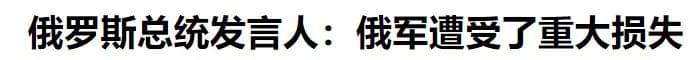

东正教,自与西方天主教分道扬镳,它的恶名,从直布罗陀到波罗的海,无人不知无人不晓。

(1054年,东西教会大分裂,此时西罗马帝国已灭亡近700年)

这个时期,基督教会势力范围一分为二。

日耳曼人星罗棋布的王国,延续着西罗马帝国的拉丁天主教香火;而拜占庭屹立东方千年,以第一罗马的覆灭宣告君士坦丁堡的希腊语弥撒才是正途。

决裂之前,两教派的风俗就不断差异化。直到今天,二者虽共同信仰上帝,却很容易分出你我。

(罗马教皇与俄罗斯大牧首)

比如天主教教宗称教皇、教会不断革新,与世俗政权分庭抗礼;东正教教宗称普世牧首,教会因以正教自居而趋于保守,且教权长期服从于世俗政权。

差别还能从洗礼上看出端倪。

天主教神父彬彬有礼,把圣水往你头顶浇;东正教神父则显得神经大条。

(战斗民族洗礼,脑浆给你摇匀)

公元十世纪,弗拉基米尔大公迎娶拜占庭帝国公主安娜、皈依东正教。基辅罗斯自此进入黄金时代,它将是日后东斯拉夫人的文化发源地。

在此之前,罗斯人拥有多神信仰,宗教观念仍停留在原始阶段。在与拜占庭帝国旷日持久的贸易、军事接触下, 罗斯人对东正教已不陌生。

与此同时,它们的周边已经形成辽阔的一神教世界:大多数国家的信仰均被天主教、伊斯兰教、东正教取代了。

(弗拉基米尔大公)

多神教信仰弊端百出:它所维护的部族生产关系已适应不了封建社会发展;愚昧落后的习俗更让一神教的邻居们嗤之以鼻;四处零落的神祇不利于统治者实现集权统一。

有趣的是,即便日耳曼统治者都沉浸在学罗马、树新风的热潮下,弗拉基米尔一开始仍是不情愿的。他对祖传的多神教还抱有深厚感情与幻想。

(精罗不知道该落泪还是狂喜)

他效仿罗马共和时期兴建万神殿的作法,想以此收拢散落的信仰,凝聚共识,但反而遭到多神教徒的强烈反对、成果寥寥。

内忧外患最终让他做出了违背祖宗的决定:“服归王化”,望向君士坦丁堡。

(罗斯受洗)

对于一个神教民族来说,牧师陪伴军队参战几乎是惯例。因此,随军牧师一开始只是村庄、教堂里的神父兼职,在战场上做做祈祷、临终关怀。

沙俄时期,随军牧师制度初具雏形。通过行政命令,神职人员被借调到军团,而军队中的爱国主义教育与精神疏导的重担,便落在随军牧师的肩上。

作为封建社会中为数不多的知识分子,牧师们既强化着士兵们的东正教信仰,又苦口婆心地做起心理咨询师、教师。

(沙俄,以双头鹰做国徽,自称第三罗马)

彼得大帝治下,从1706年开始向教区征收特别税,用于为军队牧师发放津贴。1716的《军事条例》规定,陆军团、海军船在战时应配备至少一名牧师,直接向军团上校汇报工作。

十月革命以前,他们虽然没有军衔,但在实际的战场上,神父等同于中校、牧师等同于上尉。不成文的等级划分,直接决定了神职人员们的收入与特权。

29岁的斯特凡·瓦西里耶维奇,是俄罗斯帝国陆军第11东西伯利亚步兵团牧师。日俄战争期间,为表彰他的英勇无畏,沙俄政府授予他圣乔治十字勋章。

对某日的交战场面,他如下写道:

下午三点钟,该团排成一排,随着团长行军的声音,开始攻击前进的日军。我准备好墓志铭,背上了十字架,祝福士兵,唱着“基督复活了”,冲向对面军团的旗手。画面震撼人心。没有丝毫的犹豫,光荣的士兵们在爆裂的炮弹中走向了死亡与地狱之火。每个人在进入战场前,都接受了洗礼。与敌军短兵相接,鼓手的音乐立刻沉寂了下来。有人向前冲锋、有人死、有人受伤。我感到胳膊和腿受到了猛烈的打击,最后,失去了知觉。

(描绘斯特凡神父的油画)

“我知道这场战斗将是绝望的,我决定履行我的牧师职责,直到最后,向士兵们展示一个无私和普爱的牺牲榜样。”

按照教义,他们不被允许持有武器。一旦开战,首要之事应是为自己和士兵祈祷。即使手无寸铁,牧师们也可以想方设法为战斗提供帮助。

比如照顾随时倒下的伤员、收集弹药组织补给中心。

一般而言,他们属于非战斗人员,要尽可能在不使用武器的情况下发光发热。

(主流艺术品中,牧师绝不会拿持有武器)

然而,狠人在东斯拉夫民族里向来不少见。

当愤怒的神父不惜违背教规、举起刀枪杀敌,他们的理由也十分充分:

圣经上虽写“不可杀人”。但更大的邪恶是不能阻止侵略者、强奸犯。

更何况,没有人打仗是专为杀人。军队里所有人的情感,都发自强烈的爱国主义:为了祖国、为了亲人、为了阻止邪恶,慷慨赴死。

出于牧师职业的特殊性,明面上他们的英勇事迹只伴随着悲壮牺牲、而隐去奋勇杀敌。

其实美国人正式建立起随军牧师制度的时间比俄国人更早。

乔治·华盛顿很早注意到,尚未成体制的殖民地牧师在与印第安人战争中的景象。

由于欧洲教会无法长臂管辖美洲神职人员的一举一动,有的随军牧师们想象力极为丰富:他们穿着中世纪的骑士铠甲,手提灯笼与圣枪。

就算是穿得中规中矩,牧师们往往也按照习惯着黑袍。

醒目的装束让牧师与统一制服的士兵格格不入,他们被印第安人误认为是指挥官,一时间死亡率激增。

1775年的大陆会议上,华盛顿正式将随军牧师设为军职,自此规范化、制度化。

两百多年间,美国的随军牧师制不断发展,它完善出随军犹太拉比、穆斯林伊玛目等神职人员以满足不同宗教信仰的士兵群体。

(苏联解体后的第一位随军拉比)

传教、医疗、心理咨询、作风督查、婚恋指导.....军队神职大舞台,充满人文关怀,有宗教信仰你就来。

它最终与文官系统共同构成了掌管美军思想的不二法门。

电影《血战钢锯岭》里,拒绝携带枪支、将受伤战友甚至日军士兵一个个拉回战地医院的男主角就是个典型的随军牧师。

现代美军的随军神职岗,最低学历要求已上升至神学硕士。与此同时,职称、职务也逐渐细分。俄罗斯这边,则要求牧师们统一接受文化教育、战斗训练。

可是,不知道亲爱的达瓦里氏是否还能想起,这些功能,也曾是由政委担任的……

1918年后,新生的苏俄靠着完善的政工体制迅速实现军队思想教育,将随军牧师踢出革命队伍。布尔什维克政权没收教会土地、烧毁教堂、圣像,与东正教势不两立。

剧烈的无神论运动导致成千上万名神父身陷囹圄。革命前,全俄共有40437座教堂,而在1939年,全苏联仅有一百多座东正教堂对外开放。

(被命令拆除的基督救世主大教堂)

在卫国战争爆发前,苏联各宗教陷入低潮超过20年。行将灭绝之际,德军入侵改变了它们的命运。

东正教残存势力再度以爱国主义振臂高呼,召唤广大信徒保卫祖国俄罗斯。全苏东正教徒向红军捐款3亿卢布,成为一股不可忽视的反法西斯力量。

由于迫切需要精神力量动员民族团结、抗击侵略,苏联的宗教政策发生了历史性转折。

(莫斯科宗主教谢尔盖

促成会面的东正教领袖之一)

1942年9月,斯大林于克里姆林宫会见三位东正教领袖,随即成立俄罗斯东正教会事务委员会,以团结教徒、管理教会。

同年,新任莫斯科大牧首被选出,新的神学院开办,宗教刊物的印刷禁令取消,政教紧张关系得以瓦解。

教会从此被赋予相当程度的自由,条件是接受苏联政府的领导。教会代表被选派入军队,虽不再是随军牧师的身份,但还是发挥专长,以保证给战士最大限度的精神支持。

(苏联政府与东正教暂时和解的声明)

整个卫国战争期间,苏联超历史的民族主义热浪,高过共产主义意识。

东正教就此起死回生,即使在赫鲁晓夫时期再次出现波折,但大体未损。

而当克里姆林宫红旗落下,伴着共产主义理想远去,东正教加速了此消彼长的步伐。

出于整合社会精神、缔造新意识形态的需要,俄罗斯政府与东正教展开了全方位的合作。

宗教精神重新进入俄罗斯社会方方面面。

2009年,梅德韦杰夫作出决议,在俄军中设置负责军人信徒工作的助理指挥职务。

该职位从名称来看流于世俗,但实际上被委任者清一色来自东正教牧师。

短暂消失九十年后,东正教随军牧师重返俄罗斯军队。

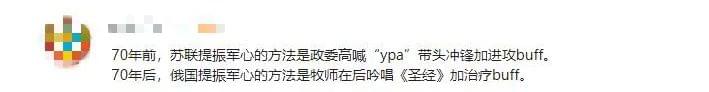

与此同时,斯大林、列宁被魔改的形象让人啼笑皆非。

(“圣徒”斯大林)

唯物的领袖们长眠地底,不知道后世人民已将真理踩在脚下、重迎宗教奉为圭臬。

回想1943年,提及梵蒂冈,斯大林曾自信地发问:“教皇他有几个师?”

如今的结局只会引得上帝轻蔑一笑:

共产主义已然走远,俄罗斯还在他的手上。