本文来自微信公众号:Vista氢商业(ID:Qingshangye666),作者:vista氢商业,头图来源:《人·鬼·情》剧照

电影导演,是男人的事业吗?

或许很长一段时间内都是。毕竟,相比女明星女演员,站在摄像机后的女导演还是少了些。

而在20世纪80年代,有一大批女性导演将自己观察到的世界搬上荧幕,第四代导演黄蜀芹就是其中之一。

2022年4月21日19点48分,黄蜀芹逝世,化作星辰与敬爱她的丈夫郑长符团聚。

40多岁才开始独立执导作品的她艺术个性鲜明,为观众带来关于儿童、青年、女性、城市等众多视野面的经典之作。

其中,电视剧《围城》只有短短10集,黄蜀芹却拍了100天。成片寄出后,钱钟书、杨绛二人在书信中如此评价——

“片子很好,没有走样。我们夫妻一直看到了半夜,仿佛又回到了那个年代,又回到了上海。”

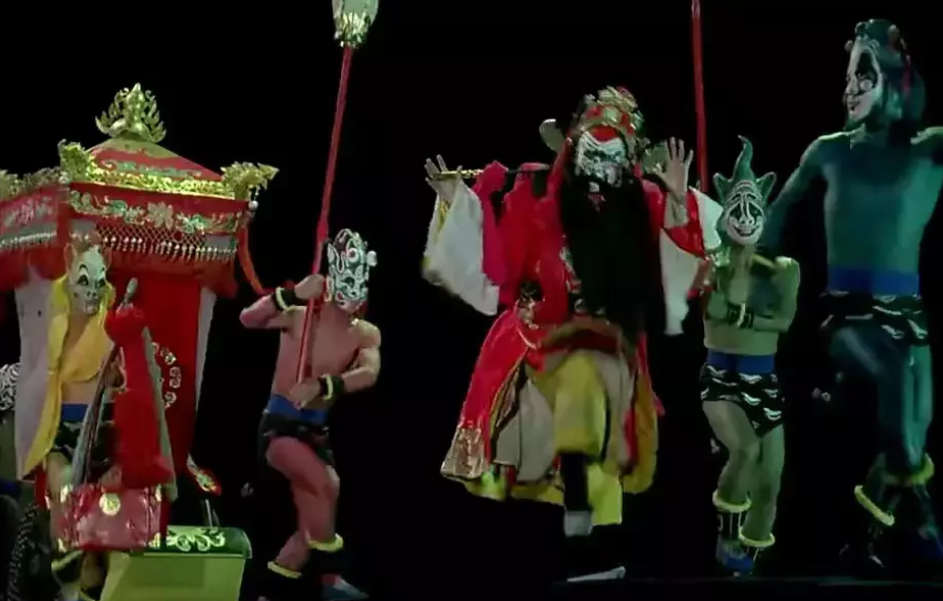

电影《人·鬼·情》(1988年)中,黄蜀芹通过光影烘托下的虚实两面,展现了戏曲艺术家秋芸的艺术人生。

奇女子秋芸因“母亲是祸水”而背上羞耻的包袱。为扬眉也为追梦,她选择不扮旦角,反扮男角、扮鬼魅。她极喜演《钟馗嫁妹》,因为在她眼里,钟馗是最完美的男人——即使变作鬼,都牵挂着人间妹妹的婚配和归宿。

要是天下女子都有钟馗这样的父兄庇护,岂不好?

然而,“理想的男人”只存在虚拟的表演世界,不能弥合秋芸在现实中的孤独,也不能拯救她.......

有人认为这部电影和六年后同样是“戏中戏”的《霸王别姬》有异曲同工之妙。但在取材外,《人·鬼·情》因探索的问题而具有女性意识层面的重要意义:

扮演男角,能为女性带来多面向的成功和解脱吗?优秀的“若男”“胜男”“如男”们,又在“花木兰式困境”中面临什么样的孤独?

该片获第5届巴西里约热内卢国际电影节大奖、第11届法国克雷黛尔国际妇女电影节公众大奖,还被电影研究学者戴锦华誉为“中国第一部女性主义电影”。

但黄蜀芹导演自己,却非蓄意计划这次“第一”。当时,她只想在事业的瓶颈期,好好琢磨一部自己的、真正的电影。

从管驴起步的导演之路

这种渴望,要追溯到前半生堪称不顺的电影路。

1939年9月9日,黄蜀芹出生在艺术之家,父亲黄佐临和母亲丹尼都是重庆国立戏剧学校的教师。尽管家里“谈笑有(影界)鸿儒”,天生内向的她对电影还是没什么感觉。

不过,在一次美食的诱惑下,她“触电”了。

1947年,黄佐临的好友桑弧正在执导电影《不了情》。这部作品由张爱玲首次担任电影编剧,还是文华影业公司的第一部作品,重要程度不言而喻。但快开机时,电影还缺一个小演员,黄佐临就和女儿打起商量来——

“你愿不愿拍电影?”黄蜀芹摇头不愿。

“那想不想今晚跟我出去吃饭?肯拍电影的人才能出去吃饭。”她连连点头。

就这样,七八岁的黄蜀芹被“忽悠”了,但她有些小脾气,拍摄时老不笑。后来回想,黄蜀芹觉得自己表现太差了——“要是我现在遇到这样的小孩,非揍不可!”

总之,许是逃不过的缘分,黄蜀芹最终还是在中学彻底爱上了电影,报考北电导演系。

1964年,从学校毕业后,她被分配到了上海电影制片厂,接着就下了乡。此后十余年,她都没什么机会接触到电影制作,更别提当上导演。

直到40岁时,她的艺术道路才被人帮着拼上——曾在父母亲课上学习的谢晋导演指名要她当副导,一起拍电影。

黄蜀芹曾在访谈中描述那时自己的欣喜若狂。

“一个人有几个几十年呀!等于我们都在井底下,他突然给你一根绳子,把我们捞上来,这等于救命恩人啊!所以那时候的心情是他叫我干啥我就干啥,只要看得见那个摄影机,在旁边听它转的声音,我什么都愿意做。”

许是考虑到黄蜀芹有些生疏,《啊!摇篮》(1979年)的拍摄中,谢晋安排她管驴。第二次合作拍摄《天云山传奇》(1980年)时,谢晋才把更为重要的工作——工作台本交给了她。

《天云山传奇》中有多个女性角色,故事通过她们和男主角罗群的分合纠葛展现了人在不同时期的犹豫和矛盾。谢晋丰盈、有血肉、有故事逻辑的角色塑造,也触动了黄蜀芹。在“毕业”后的独立执导时期,她对每个角色都有贴合时代的想象。

在1981年处女作《当代人》里,黄蜀芹不仅给演员做功课,要求演出一个敢爱又敢嫉妒的具有反叛精神的女主角,还在视觉形象上追求流行。

男女主角骑上着摩托车追赶火车的片段,在当时可谓浪漫奔放到极点。

1983年,她又变风格去拍了(不疼痛的)青春片《青春万岁》,改编自王蒙的同名小说。

在拍摄时,黄蜀芹结合了自己的回忆。

“我从小很拘谨。小学的时候我就怕男生,下了课他们老是疯跑疯跑,我就觉得没个地方躲似的,不自在......到了女中以后,那个校园又大,草地又大,没有男同学,你可以毫无顾忌地在那儿翻滚啊,或者追逐啊,那个年龄可不都那样吗?”

“在那个地方,不会受伤,永远不会受伤,没有人来伤害你。”

这部淡化了情节,由细节串联起来的诗般青春片,获得第八届塔什干国际电影节优秀影片纪念奖。

在抒发了时代和个人青春感怀后,黄蜀芹又尝试散文诗电影《童年的朋友》(1984年)和“未来动作片”《超国界行动》(1986年)。《超国界行动》票房不俗,还将演员邬君梅推向了国际视野。但黄蜀芹却陷入了对自我和电影意义的怀疑——

什么样的电影才值得拍?自己到底应该拍什么?这或许是不少女性导演都会面临的叩问和自觉时刻。

戴锦华在《不可见的女性 : 当代中国电影中的女性与女性的电影》中认为,女导演是一种特定的花木兰式社会角色。

因为她们通常只有在选择并且主流化处理“重大”社会、历史题材的时候,才被认为“和男人一样”。而“和男人一样”才算取得主流评价和商业上的成功。

尽管以往的作品都是表现时代、群像大题材的佳作,新作《超国界行动》也获得了商业上的成功。但黄蜀芹觉得,自己离个性越来越远,心中总有些东西,想在下一部“真正有意义的电影”里表达。

在这创作的瓶颈期,灵感缪斯“秋芸”来了。

裴艳玲.脸谱.秋芸

1986年10月,河北梆子名伶裴艳玲刚从欧洲表演回国,就忙带自己的剧团去农村走穴。

在演出地,她接到了一个陌生的来电,那一头的声音透着一种热切的直接——来自在家苦思小半年的黄蜀芹。

她在被蒋子龙写的报告文学《长发男儿》所吸引,里面介绍了裴艳玲扮武生、演花脸最终成名的故事,还提到:

“裴艳玲正在排演一出新戏《钟馗全传》,扮演钟馗,预祝她演出成功。”

女扮男轰动梨园?还要进一步演一个丑陋可怖的男鬼?

看着墙上丈夫画的《钟馗嫁妹》脸谱画,黄蜀芹觉得自己想拍的好电影来了。

也许是这种热忱打动了裴艳玲,忙碌的她爽朗地将自己的表演地址告诉黄蜀芹。两人同吃同住约十天,白天黄蜀芹听裴艳玲讲故事,晚上看她演出,偶尔也自己体会下扮“角儿”的感觉。

裴艳玲向黄蜀芹吐露了自己的家庭、柏拉图式感情、对感情的向往以及在艺术上的个性和倔劲儿:

“我们戏曲界有个不成文的规定,女人不能演神灵。所以当时就把这份心思压着......前几年,我又看了昆曲《钟馗》,看到台上生动、诙谐的钟馗,我又心动了。这个外表奇丑内心奇美的钟馗就是那么让我念念不忘......所以,不管了,犯忌也好犯规也好,我一定要把这尊丑神搬上梆子戏舞台!”

带着故事和震撼,黄蜀芹回到上海请人为新电影编剧。可是第一版剧本只有故事,她很不满意。自己推翻重来后,剧本里出现了后来的虚实两线结构。

实线是核心故事——(以裴艳玲为原型)秋芸从小跟随村里的戏团四处演出,父母在戏团中搭档扮演钟馗和钟馗的妹妹。

小秋芸对化身为鬼却依然牵挂保护妹妹的钟馗很是喜欢,还常常跟着父亲老秋唱“抓了一个贪鬼、赌鬼、还有一个酒鬼......”

戏令她痴迷,但扮戏的母亲却带给她和父亲关于“戏曲和女人形象”的阴影。一个夜晚,小秋芸在草垛后看见母亲和别的男人偷情,害怕得呼喊着仓皇逃开。

过了段时间,母亲与人私奔。蓝色花布衫子还故作掩饰般挂在后台的椅子上,本该扮作钟馗妹妹上台与父亲对戏的母亲却不见踪影。小秋芸只能看着父亲在台上绝望地来回踱步,被台下观众扔菜叶耻笑。

这时起,小秋芸的无数个套娃困境开始了。她热爱戏曲,但电影也借老秋之口说出她心底阴影处的纠结:“姑娘家学什么戏,女戏子有什么好下场!不是碰上坏人欺负你,就是天长日久自个儿走了形——像你妈。”

那么,想要成就理想中的事业,成为理想的自己,只能走那条“花木兰”的老路?

秋芸决心只扮男角,她扮万军从中救妇孺性命的赵子龙,扮她眼中“最好最好的男人”钟馗。

随着技艺炉火纯青,扮男角让秋芸获得事业上的成功,也让作为女性的她一步步走向孤独。没人能理解她心目中的“完美的钟馗”,甚至没人能认可她的性别。

而唯一一个认可她性别,赞她是“真闺女”的老师,却又在不经意间将她推上那个多年前“小秋芸”厌恶且逃离了的祸水、荡妇身份。

每当情感起伏,电影的另一条虚拟线就会出现。在美术师郑长符(黄蜀芹丈夫)的黑丝绒布景下,裴艳玲亲自扮演钟馗,演出曲目《钟馗嫁妹》,展现秋芸塑造的表演世界和她想象的完美父兄。

人与角色在开头对话,在片中共起伏,在片尾消解。于剧本、演员、布景、美工剪辑等方面精心打磨的黄蜀芹,终于得到最想要的效果。

“成为”女性电影

“心里的电影”拍成了,讲了一个打动自己的女性的故事。黄蜀芹很满意,裴艳玲也觉着“仿佛什么都没说,又仿佛什么都说了。”

但“女性电影”这个名头是怎么提起的?

电影中有个很有趣的片段。秋芸被父亲用绳子拴着腰苦练各种翻转,躺在草垛上休息时,她的汗水怎么都止不住,仿佛气都要喘不过来了。

一个光着屁股的小男孩走近短发的秋芸,问道“你是不是死了?”。

此时的镜头以男孩的下身为前景,拍下秋芸一脸凶相地骂脏话:“玩你的X去!”

对着隐喻性的男性权利和干扰,痛快骂句脏话。黄蜀芹觉得十分畅快,回家后就把这出“好戏”的设置分享给家人。结果——

“你搞女性电影啊?”

20岁的儿子郑大圣带给她一个时髦的词,也成了第一个评价《人·鬼·情》为女性电影的观众。

对于自己这种后知后觉,黄蜀芹认为,虽然没有提前看过西方女性主义的理论,但自己早有体会。她惧怕来自男同学的压迫感,女高时的天性释放让她更明确了这种恐惧。

一个故事可以从各种各样的角度去做,而和裴艳玲聊天时,她感到心底的共鸣。最后电影便沿着女性“心有灵犀”的路径去做。

而对于电影界影评人很少谈女性电影这个现象,1995年,黄蜀芹在《当代电影》中如此分析:

第一,对于“女性意识”这一概念认知比较薄弱,大家暂时没有这个意识。

第二,好像用“女性意识”去作评论,仿佛把影片的意义缩小了,贬低了。

之所以有这些感受,是曾有不少人劝她:“你别把自己的作品列作女性意识作品,应该放得更高些。”

但黄蜀芹认为,没有谁高谁低,只是文化特质不同。况且,一个导演连性别特征都无法表现,还怎么表现有个性的艺术呢?

1992年,她在杂志上看到了学者戴锦华对《人·鬼·情》的分析,也十分认同:

“(《人·鬼·情》)是关于表达的,也是关于沉默的;它关乎一个真实女人的故事与命运,也是对女性——尤其是现代女性历史命运的一个象喻。一个拒绝并试图逃避女性命运的人,一个成功的女人——因扮演男人而成功,却终作为一个女人而未能获救。”

对比丧失语言合法性的“阁楼上的疯女人”故事和人生割裂为“着战袍/贴花黄”两段的花木兰故事,秋芸的一生有意味得多。算是在电影界,将一个具体真实的女性面孔浮出水面。

在影片《人·鬼·情》临近落幕时,秋芸说,自己演的钟馗,只做了一件事,那就是媒人的事。钟馗牵挂人间的妹妹,秋芸则希望自己和天下女人都可以依靠最好的父兄,可以嫁给“最好的男人”。

但在最后,钟馗角色消失了,秋芸将嫁给舞台。在传统的困境中,她选择了孤独。

黄蜀芹因这个情节设置自豪,也忐忑。

“我当时不晓得观众能不能认可,因为它不常规......越有完整人格的人越孤独,对于一个有独立人格的女人更是这样......秋芸是有独立人格的女人,她也想拥有理想的男性、美好的婚姻,但生活里就是不能完美,这就是一个困境。”

职业以外,关于各种各样女性困境的探讨一直延续到今天的作品。近月,《亲爱的小孩》向观众有些残忍却不无真实地展示了女性在婚育中,生理和情绪控制上的挑战。《桧山健太郎的怀孕》一剧看起来颇“爽”地将怀孕的一方变成了男性,里子却很是戳心——对于困境,感同身受总是奢侈。

真诚的感受和表达出彼时彼刻“真”人和“真”的困境,或许是《人·鬼·情》成为“第一”的重要因素。

黄蜀芹曾说,真诚是父亲留给她最珍贵的遗产——

“真诚地面对人生,真诚地对待周围的人,真心实意地干事儿。他的心里始终只有一个角落,一片净土,60年一直怀有一颗童心,孜孜不倦地追求着。”

本文来自微信公众号:Vista氢商业(ID:Qingshangye666),作者:vista氢商业