相比隔离时“衣来伸手饭来张口”(某同事调侃语)的待遇,回到家后的我,不仅没有了免费午餐,还要给全家做饭。傍晚时分,接到指令,我从配菜、做饭、洗碗到收拾完毕,一顿操作猛如虎,花了2个多小时才搞定。

这还不算完,刚从厨房出来,好久没出门锻炼的老婆已经换上了跑步装备,她一边整理行头,一边吩咐我陪孩子玩。我一想,确实好久没陪儿子了,在愧疚情绪的支配下,于是我又陪了儿子一个小时。老婆跑完回家,我又接到和儿子一起洗澡的任务,折腾完毕,一看时间,10点了。

▲广州珠江新城城市风景(图/图虫创意)

我原本的计划是,趁着结束隔离的热乎劲,把最后一篇笔记给写了,也就完事了。然而,隔离结束当天,白天服务工作,晚上伺候家庭,中年男人躺平后,也懒得动笔了。

到了今天早上,我提前给老婆打了一针疫苗,告诉她晚上我要写东西。这剂疫苗效果不错,晚上我做饭,她洗碗,男女搭配,干活不累,就连书房也留给了我。

01

关于这段隔离经历,从时间维度上,我正式入住隔离酒店为4月10日凌晨2点多,而离开隔离酒店则是4月20日下午1点。也就是说,隔离时间刚好是10天。

为什么不是14天,我此前以为我是4月6日与确诊患者密接的,所以算下来,到4月20日即满14天。但实际上是政策变了。从4月13日起,包括广州、上海、厦门在内的8座城市已经开始缩短防疫隔离试点,像我这样的密接红码,也就从原来的隔离14天,缩短为隔离10天。

这项政策在主流媒体上并没有得到广泛传播,但却在防疫一线得到了落实。相信对于地方来说,这是一项聊胜于无的政策,因为一定程度上给地方财政减轻了压力。

隔离的最后一天,我猛地发现,本来有20个人的“5楼送餐群”,只剩下了9个人。一个女群友主动加了我,她问我什么时候可以走,以此推断自己何时可以解除隔离。但那是上午9点多,我还不知道答案。直到10点半,酒店工作人员才通知我什么时候、什么情况下我可以走。

图/作者供图

从我和酒店工作人员的对话可以看出,我并没有什么好激动的,我有一颗平常心。我想,相对于开始隔离时的情绪激动,我之所以可以在解除隔离时平常视之,是因为隔离期间,我享受到了不错的待遇和有一个不错的自我调节能力。

就前者来说,我已经另外撰文梳理过,政府每天在我身上花费的住宿、餐饮、防疫投入,少则一百多元,多则三四百元,我们实际上过着比社会平均生活水平要高的生活。

就后者来说,我总结了一下,能够让我整整10天的隔离时间变得不那么枯燥、烦闷,除了保持工作这一个非常重要的原因之外,还有一个四件套:茶具、瑜伽垫、音响、书籍。

一套价格百余元的功夫茶具,加上几包红茶,饭后也好,工作疲惫时也罢,喝茶而不是茶,给了我稳定的心境。

图/作者供图

隔离第二天就买到的瑜伽垫,使我在狭小的空间内得以做一些简单运动,辅之以每餐只吃一半主食的举措,10天里我减去了4斤赘肉,为此老婆十分嫉妒。

伴随我多年的音响,让我重温了许多经典粤语歌曲,有几次,我一边听着草蜢乐队的曲子,一边自由蹦跶着,如果对面住宅区有人拿望远镜窥探到我,肯定会认为我是个疯子。

书是不可或缺的精神食粮,我在数个晚上阅读傅高义的《邓小平时代》,去理解留法和留苏经历对他认识的影响,以及他是如何处理改革开放初期一系列党内争议的。

免费食宿和较好的自我调节,让我被隔离这件事本身变得非常微妙:一方面,被限制自由的隔离当然是值得同情的,所以起初几天有很多人在朋友圈或通过小窗特地来慰问我;但另一方面,除了不能自由活动,隔离又令我获得了“饭来张口”的待遇和宝贵的个人时间。

02

当我将这些时间花在写日记、看书、运动和朋友聊天上,这好像又是忙碌的现代人所羡慕的状态。

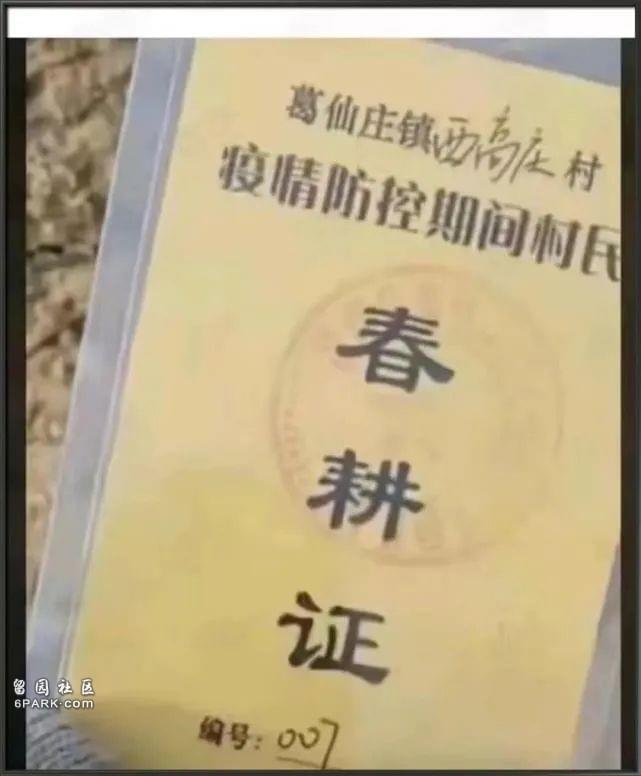

这一点就像如今的上海,上海固然在一场悲剧之中——这座城市历史上从未有如此多的人陷入饥荒,但对于很多平日里十分繁忙的上海人来说,这场每天睁开眼可能就是14天的第一天的防疫状态,使许多人认识了自己的邻居,有了社区生活,甚至还和土地打上了交道,与自然贴得更近:从小葱到番茄,从豆芽到生菜,且种这些还都不需要“春耕证”。

图/网络

然而,个人境遇中的小确幸,绝大多数都是苦中作乐。时代的一粒灰,落在人身上就是一座山,个别人迷上了爬山,剩下的人因此被压在了山下。

在10天的隔离中,我也了解了几位隔离群友的情况。群友33和妹妹在吃火锅结账的时候,确诊患者正好进店,他们共处了2分钟。好在33的工作是客服,所以可以继续在线办公,不至于失业;群友Lisa去商场买化妆品,结果和确诊患者不期而遇,她在私营企业上班,原本一天300多元的工资,隔离期间只有100元;同样被要求来隔离的,还有这家化妆品店的两个导购,由于疫情的影响,他们怀疑自己在隔离结束后就会失业。

个人境遇各有不同,但考虑像我这样的隔离者目前在广州有上万,几乎都是免费享用广州市政府提供的住宿、餐饮服务,我们每天占用财政开支高达数百万。也因此,可以推断出的是,我们隔离期间的轻松舒适,实际上构成了地方政府的财政压力,变成了官员们的无可奈何。

图/网络

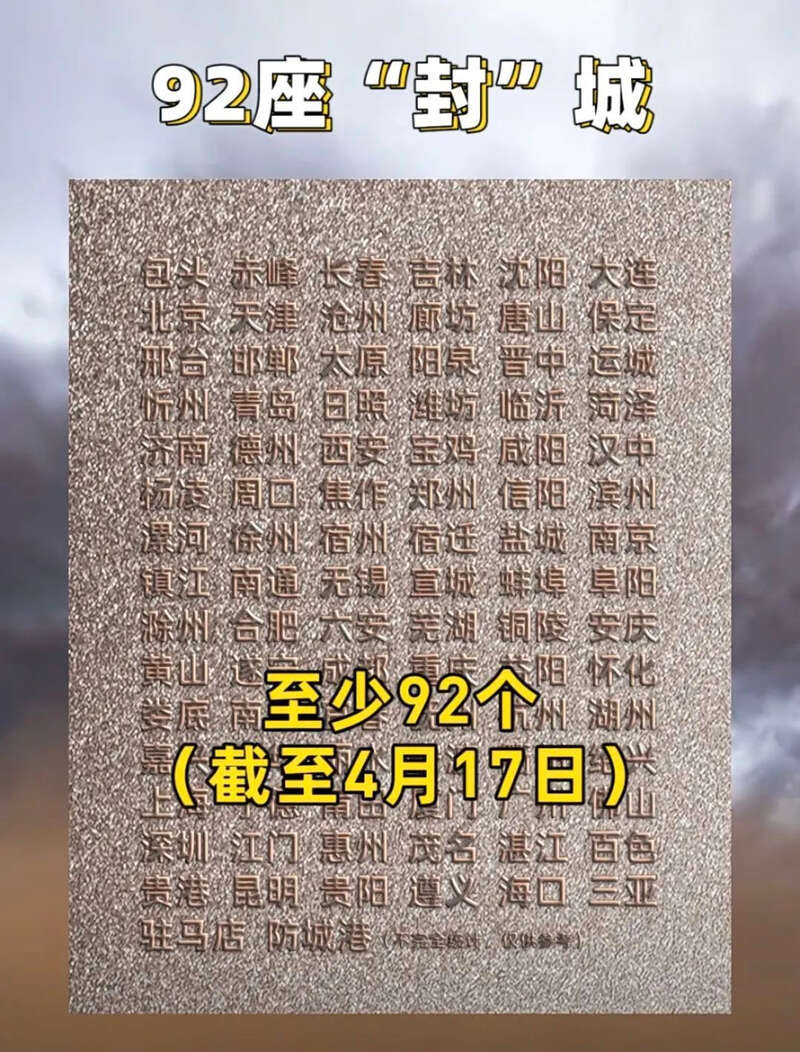

更重要的是,据统计,目前全国GDP前100的城市,存在全城或部分区域的封控情况的城市达到了92座。

上海市卫健委主任邬惊雷积劳成疾,“幸运”地住院了,但在很多其他城市,城市的主政者,卫生系统的负责人,以及广大基层的公务员,他们有的承受着巨大的防疫压力,有的还要承受不小的财政压力,还不能轻易退缩。他们看似权力巨大,但同时也被逼到了命运的角落。

我清楚地知道,我的十天隔离生活背后,我的轻松自在其实没有意义,因为广大一线防疫人员早已过了坚持坚持再坚持的精神阶段,他们几乎是麻木地在维持着自己的姿势。

03

在我结束隔离前一天,一位医护人员来做核酸,他针对我的左右鼻孔、手机、门把手做了6次采集。

采集鼻拭子时,他的态度很糟,连续呵斥我不要摘下口罩,要求我只将鼻子露出口罩即可,但嘴巴不能露出。这个要求我也不理解,我一度把门关上拒绝配合。

他在门外威胁我如果不做责任在我,我冷静了一会儿,打开门,按照他的要求配合。彼时,我发现不仅他的声音略带哭腔,他的两只手也不停地在颤抖。

见此情形,我的愤怒消失了,代之以同情,我带着关心的语气问他怎么了,为什么手一直在抖。他却没有正面回应我,只是默默地用棉签涂着门把手。

在那一刻,我突然觉得,他不仅仅是一位服务在一线的防疫人员,也是当下中国状态的一个意象:穿着不便的防护服,背着沉重的压力,既不能摆脱现状,又无法看清未来,他甚至没有资格哭泣,只能将愤懑压在心中。