1.如果根据乌克兰方面公布的情况,俄军将领们遭受伤亡的速度前所未有,甚至已经超过1941年的“巴巴罗萨”作战中德军对苏军主力的实施毁灭性打击的阶段。

2.此前乌克兰对战场上有二十名俄军将领的估计不准确,实际数量可能要在五十人以上。

3.俄军将领的高伤亡率,主要是俄军军事改革中的先天不足引发的。受限于技术与财力等因素,俄军的营战术群这一作战编组有着很强的局限性。俄军的作战指挥结构的中心节点也格外容易暴露。

4.俄军的将领的伤亡速度,仅通过短期的技术升级与战法调整,是难以根本扭转过来的。

5.北约的空中情报飞机对俄军的指挥、控制与通讯等方面的威胁极为巨大,最近六个月以来可能是北约对俄情报搜集的“黄金时期”,有可能导致俄罗斯情报壁垒的全面崩塌。

自2月24日,俄乌冲突全面升级至今,大规模战事已经持续一个月时间。在3月25日,俄军公布了开战以来的伤亡情况,承认阵亡1351人,受伤3825人,没有公布被俘人数。而协助俄军作战的顿涅次克军队则在3月17日公布,截止当日,阵亡349人,受伤1930人。

卢甘斯克军队的伤亡情况则没有公布。综合算下来,俄军与亲俄民兵自开战以来,日均伤亡超过300人。

在俄军公布的战报中,还宣布打死乌军约14000人,打伤16000人,但没有公布俘虏乌军的人数。按照这一统计,乌军日均损失约1000人。即便按照俄军所公布的这一伤亡交换比,也可以看出,俄军的战果远远算不上理想。

而乌克兰所公布的战果,与最初两周明显注水的战报相比,最近乌方的战报也要更保守一些,其公布俄军损失共16400余人,甚至低于美国与北约方面所估计的数字。但乌克兰方面公布的伤亡数字则明显不现实,截止3月12日,其承认阵亡官兵1300余人,日均阵亡约80人,如果按照1:3的阵亡/受伤比例,乌军的日伤亡也将超过300人,几乎与俄军打成了1:1的交换比,这与当前战场态势似乎并不相符。

而与这些冰冷的数字相比,乌克兰方面连续公布杀伤俄军将领的新闻就要受关注得多,俄罗斯对此缺乏回应则进一步加强了俄军伤亡惨重的印象。那么,俄军将领们的伤亡情况究竟如何呢?到底是什么因素导致了这种情况呢?

情况梳理:乌军对俄军将领的杀伤规模到底有多大?

68年前的春天,苏联红军的瓦图京大将在率领乌克兰第1方面军席卷第聂伯河之后,在视察部队途中遭遇乌克兰民族主义游击队,一场短暂的交火,让这位年仅42岁的方面军司令员永远留在了乌克兰,距离苏联元帅军衔仅一步之遥。瓦图京生前与事后都被认为是苏军中最具创造力的将领。他的突然逝去,至今也是俄罗斯军人心中永远的痛。而对乌克兰民族主义者而言,瓦图京既不是第一个将军战果,也不是最后一个。

瓦图京在基辅的葬礼,乌克兰第一方面军政委赫鲁晓夫等人抬棺

根据乌克兰国防部的说法,自俄乌冲突在2022年2月24日爆发以来,乌克兰军队共造成了俄军2名中将与4名少将的死亡。分别是:

安德烈·苏霍维茨基少将,时任第41集团军副司令,报道死亡时间2月28日,并获得俄罗斯方面信息证实。

安德烈·苏霍维茨基少将

维塔利·格拉西莫夫少将,时任第41集团军参谋长,报道死亡时间3月7日,未获得俄罗斯方面证实。

维塔利·格拉西莫夫少将,拍照时任上校

安德烈·科列斯尼科夫少将,时任第29集团军司令,报道死亡时间3月11日,未获得俄罗斯方面证实。

安德烈·科列斯尼科夫少将(前排居中者)

奥列格·米佳耶夫少将,时任第8集团军第150摩托化步兵师师长,报道死亡时间3月15日,未获得俄罗斯方面证实。

奥列格·米佳耶夫少将

安德烈·莫德维切夫中将,时任第8集团军司令,报道死亡时间3月16日,未获得俄罗斯方面证实。

安德烈·莫德维切夫中将

雅科夫·列赞采夫中将,时任第49集团军司令,报道死亡时间3月25日,未获得俄罗斯方面证实。

雅科夫·列赞采夫中将

除了苏霍维茨基少将之外,以上俄军将领的损失都没有获得其他方面的证实。但俄罗斯方面也没有回应这些消息,没有证实也没有明确的反驳。此外,乌克兰还公布了俄军8名上校的死讯,但目前,俄罗斯方面仅追授了两名阵亡在乌克兰的上校为俄罗斯英雄,这也是俄罗斯官方承认的两名最高军衔的阵亡者。一位是顿涅次克著名的“斯巴达”营指挥官弗拉基米尔·佐加上校,一位是第331近卫空降团团长谢尔盖·苏哈列夫上校。

被追授“俄罗斯联邦英雄”称号的顿涅茨克上校弗拉基米尔·佐加

此外,乌克兰方面还在2月26日宣称打死了车臣武装的穆罕默德·图沙耶夫少将,但随后车臣总统卡德罗夫在社交媒体上传了一段给图沙耶夫打电话的视频,试图证伪这个消息。

如果与历史上的情况相比,乌克兰方面宣称的战果就显得非常“夸张”,其中包括三名集团军司令员。而目前,俄军全军共有12个集团军又4个军团。在1941年爆发的苏德战争中,苏军损失最惨重的最初六个月里,近300万苏军在德军的一系列围歼战中被消灭,期间担任苏军集团军司令官的101人(当年苏联共部署了76个集团军)中,共有7人阵亡或伤重不治,5人被俘,损失率12%。如果乌克兰宣称的战果属实的话,俄军战役兵团指挥员的损失率已经接近20%。

1941年基辅战役中被俘的苏军官兵

当然,时代确实变化了,集团军的规模已经发生了很大的削减。在1942年的哈尔科夫战役中,苏军第6、9、57集团军与博布金快速集群等部队被德军合围,损失28万人,这个数字已经与目前俄罗斯陆军总兵力相当。而这样大的一场围歼战,苏军阵亡的中将也只有两人。

平均一个集团军不到2万人,这就是目前俄军野战兵团的普遍规模。这样的结构意味着较高的将领比例,也意味着俄军的将领在战斗中会面临更多的风险。在两次车臣战争、南奥塞梯冲突与叙利亚战争中,俄军的高级将领们就屡屡在战场上遭受伤亡,在车臣战争中,俄军将领就先后有7人死在战斗与事故中。而在2008年的南奥塞梯冲突中,负责指挥俄军地面行动的第58集团军司令赫鲁廖夫中将也被格鲁吉亚炮兵打成重伤。在叙利亚的军事行动中,俄军虽然阵亡人数仅120余人,其中就包括一名中将和两名少将。

在叙利亚阵亡的阿萨波夫中将

俄军军事行动中,将领伤亡比例高几乎已经是一个常见现象了。而导致这一现象的原因主要有两个:第一,在俄军中,将领的比例非常高,在作战行动中的参与程度也很高;第二,俄军的军事指挥、控制与通讯体系落后于时代,关键节点容易被定位。

战场上到底有多少俄军将领

乌克兰国防部曾指出,在东乌战场上参战的俄军将领有二十多人,但根据目前俄军展现出的参战规模和指挥结构,这一数字很可能还要大得多。

如果仅从部队番号上看,俄乌冲突堪称二战结束以来架势最大的一场军事行动了。俄军战前集结在乌克兰边境地带的地面部队,相当于约120个营战术群,几乎已经全部参战。为了指挥与控制这样庞大的地面力量,俄军可能围绕西部与南部两个军区组建了战役指挥机关,而战前就具有很高地位的俄军驻白俄罗斯集群可能作为第三个。理论上,在这场特别军事行动中,俄军应当建立一个跨军区的战役指挥机关,用于协调来自俄军所有五个军区的参战部队,实际上承担这个角色的可能就是俄罗斯总参谋长格拉西莫夫。

俄军总参谋长瓦列里·格拉西莫夫大将

俄军参战的地面部队,仅军级以上部队番号,包括陆军第1、2近卫坦克集团军,第5、6、8、20、29、35、36、41、49、58诸兵种合成集团军,第14、22军团。这14个单位的指挥官,除规模较小的第29集团军与第22军团的主官是少将级,其余单位主官均为中将军衔。

这些部队中第1、2近卫坦克集团军,第8、20、41、49、58诸兵种合成集团军,第22军团几乎全部参战,包括10个师,16个旅(如不做特别说明,本文中的师与旅仅指作战旅,不包括炮兵、防空与电子战单位)的大部分兵力。而第5、6、29、35、36集团军所属的各旅/团只组成了1个营级战术群参战,因此,这些集团军在战场上实际相当于1个旅或更小规模。这差不多30个作战单位的主官均为少将或上校军衔。

俄罗斯海军、空降兵、总参谋部特种部队也几乎全阵容出现在东乌克兰。俄罗斯海军四大舰的5个海军步兵旅的番号全部出现在战场上,空降兵的4个师、5个旅也全数参战,俄罗斯总参谋部特种部队7个旅、1个团也有5个旅也投身于这场战争。

俄罗斯总参谋部特种部队的装甲汽车,在哈尔科夫城内被摧毁

不计算俄军部署到战场上的炮兵、防空、工兵、后勤等旅/团级单位,以及国民近卫军部队,这些支援保障单位的规模几乎与一些野战单位相当。仅仅以上所列举的野战部队,就包括2-3个军区级司令部,10-15个集团军/军团司令部,14个师又35个旅,累计约61-67个单位主官为上校以上级别。加上这些部队的副职、参谋主官等,保守估计,在乌克兰东部参战的俄军上校以上(包括上校)军官就达到200人以上,其中少将以上军官至少在50人以上。

而如果我们从俄军的官兵比例上看,估计俄军在乌克兰将官数量在50人以上也绝对是保守了。在俄军的“新面貌”改革中,非常重要的一项内容,就是调低俄军的将官数量。按照俄军之前制订的目标,俄军在各军兵种总兵力削减到100万人时,将官人数是866,也就是说将兵比例1155:1。

而目前,俄罗斯陆军、海军步兵、空降兵等军兵种,已经将其总兵力的35万人中的20万人部署到了乌克兰,按照绍伊古此前的表态,俄军地面力量一共编成168个营战术群。而目前部署到乌克兰的俄军营战术群已经达到120个,余下单位的兵员和装备的充实程度其实非常有限(后文会做说明)。按照这一参战比例,俄军参战将领的数量其实要远远超过乌克兰公布的20余人和前文预估的50余人。

俄军的这种情况,不能大而化之的简单概括为“结构臃肿”或“制度腐败”,而是其军事改革所面临的现实困窘的产物。

叠床架屋的俄军编制 逼着指挥员走向一线

在此前前哨站的几篇文章中,我们简述了俄军的营级战术群的编制结构,但并未探讨该编制的背景与指挥/控制机理,其中大有文章。

营级战术群是师与旅级单位抽调部队临时编成的特遣队。俄罗斯国防部此前曾要求,各旅/团在接到命令后的24小时内能编成一个营战术群。这也从侧面说明,对很多战备状态不足的俄军单位来说,营战术群其实是强化反应速度的权宜之计。

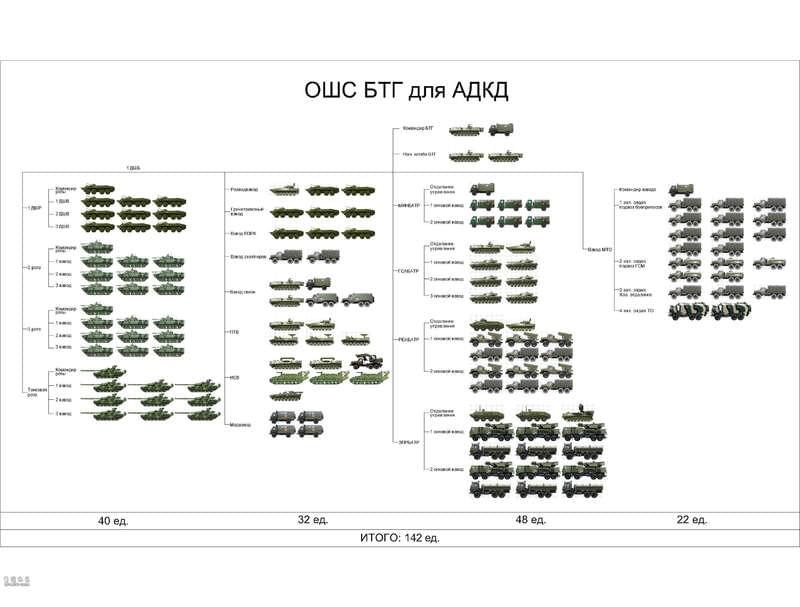

理论上,营级战术群会以一个摩托化步兵营作为核心,编入1个坦克连,1个炮兵营/连,1个火箭炮连,1-2个防空连,1个工兵连,1个侦察连等单位,还有无人机与电子对抗单位等。但实际上,营级战术群的编组,可能是部队有什么就编什么。像第58集团军这样的单位,长年镇守高加索,装备更新有保证,也是俄军最早编入无人机和电子对抗单位的集团军,所以它的营级战术群就比较理想。但东部军区的第29、35、36集团军就要弱得多,其所属各旅、团各自编成1个营战术群的做法,更像是把具备战备状态的部队编组到一起,直接拉走参战,至于电子战和无人机单位基本是没有的。

俄军营级战术群的理想编制

即便如此,营战术群其实也是个叠床架屋的结构,营长和他小小的指挥排是根本不可能指挥得动这么多单位的,所以营部并不是营级战术群的指挥机关,旅和团还是要分拆自己的指挥机关来组成营战术群的指挥所。副旅/团长或旅/团参谋长要出任一个营战术群的指挥员,这就意味着,一个中校甚至上校要跑到前线去指挥一个合成营。这种情况自营战术群以上的合成单位普遍存在,这才是俄军指挥官指挥位置靠前的根本原因。并不是因为勇气和斯拉夫战斗精神,实在是要完成合成化的难度太高了。

一个营战术群所占据的战术地幅是多少?理想情况下,正面5-10千米,纵深10-20千米,也就是说,特殊情况下,连大口径迫击炮都能覆盖整个营战术群的战术地幅,正常情况下,122榴弹炮也能打击营战术群队形的纵深,当然也包括营战术群的指挥所。

战场神经网络失能,是俄军的老症状

俄军的另外一项缺陷进一步加剧了指挥员面临的风险——俄军至今也没有建立网络化的战场通讯体系。

电磁频谱并不总是能引起战争研究者或公众的兴趣和想象力。无线电波所在的电磁频谱是人类无法用自己的感官感知的环境。它是无形的、无声的、无味的、无味的、无形的。然而它对现代战争却极端重要。指挥官和人员是军队的大脑,军队的种种武器是军队的四肢,但无线电通信是它的神经系统。扰乱神经系统,使大脑和四肢难以沟通,甚至完全阻断神经网络的作用。在机械化战争时代到来之后,各国军队就试图在军队的神经网络上做文章,这也是人类近五十年军事变革的主轴线。

在战争爆发前的2021年9月,俄军的空降兵与第1近卫坦克集团军等部队开始列装俄军的新一代加密数字通讯系统R-187 AZART-P1,该设备的单兵手持型号在27-520MHz频段工作,只能提供256kbps的数据传输速度,通讯距离4千米;而车载型号在高频段通讯最大距离为500千米,但此时仅能提供9.6kbps的数据传输速度,在甚高频段,该设备的最大通讯距离为20千米,并可提供32,768kbp的数据传输速度。这是俄军基层单位最先进的军用通讯器材。

俄军装备的R-187 AZART-P1

AZART-P1只是俄军诸多军用通讯设备中比较先进的一种,此外,俄军还大量使用R-168 Akveduk战术数字无线电台,用于进行营连级部队的通讯,该系统的数据传输速度比R-187还要低一个数量级。其性能指标让我们依稀回忆起了军队信息化的早期。即便该系统达到设计指标,其在当前的信息化环境中也是非常落后的,这些落后指标意味着,作战分队之间的目视接触仍然是重要的,距离的拉远极有可能导致战术协同的松弛,乃至瓦解。而在2021年3月,该系统还曝出严重的舞弊案,该系统供应商向俄军总参谋部通讯部门负责人哈利勒·阿尔斯拉诺夫行贿10亿卢布,换取俄军采购单兵数字化通讯系统的185亿卢布订单,该案还引发了俄罗斯军事调查机构的介入。

R-168 Akveduk战术数字无线电台

在乌克兰东部广阔地域的战斗中,俄军通讯设备的不足开始展现出严重的问题,俄军前线部队开始越来越多地使用蜂窝数据网络(也就是手机)传递图像、视频等带有重要情报的大型数据包,这样的情况又导致了:

俄军的电子战系统投鼠忌器,在日前就出现了俄军的RB-341V电子战和电子情报综合体被乌军摧毁的图像,这种系统能够使用无人机对目标区域内的蜂窝数据网络进行阻塞式干扰,但随着俄军自己也在战场上依赖民用移动通讯手段,反而使该系统也难以发挥效用,即便面对缺乏通讯手段的乌军小分队,也无法形成信息单向透明的压制效果。

俄军的情报更加容易被破译,关键单位的位置更加容易被定位。民用移动通讯手段确实会带来数据传输效率高的便利,但对俄军的战场保密却是灾难性的。在大部分现代战争中,火力几乎永远是饱和的,匮乏的是信息,即便贫穷如乌军,手中的各种远距离打击武器也是非常充裕的,在俄军指挥控制机构过分前出的情况下,乌军缺的往往只是位置信息。

可以说即便没有强大的外部干预,俄军也会面临以上指挥、控制与通讯方面的困境,毕竟,在此前俄军在车臣、格鲁吉亚、顿巴斯也经常出现类似的问题,当时的对手也没有获得很强有力的支援。

但对当前的俄军而言,雪上加霜的是,北约自战前就部署了大量空中情报、监视和侦察 (ISR)装备。这些装备对俄军“神经系统”的伤害可能会非常巨大。

北约在乌克兰的电子干预能力

情报、监视和侦察(ISR)飞机是北约现在最主要的电子介入手段。这一领域也是北约对苏联/俄罗斯的传统优势领域,甚至可以说是优势最大的一个领域。

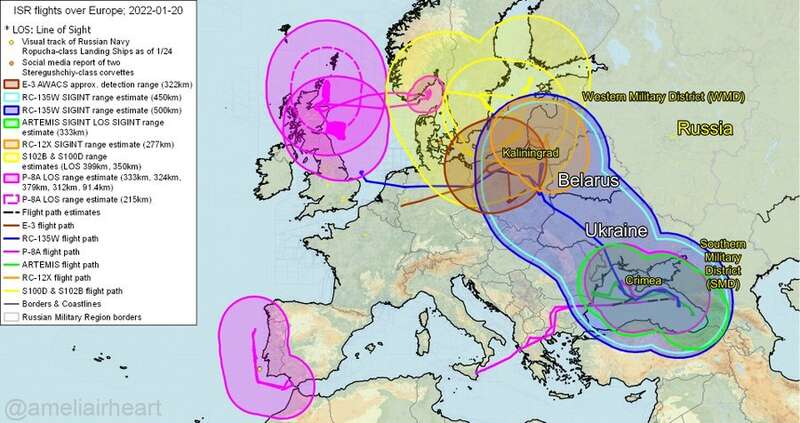

北约在东欧上空一直保持相当数量的ISR飞机执勤。包括美国空军的E-8C型联合监视目标攻击雷达系统(JSTAR)载机、RC-135V“联合铆钉”型电子侦察飞机和RQ- 4“全球鹰”高空长航时(HALE)无人侦察机;美国海军的P-8A“波塞冬”海上巡逻机与MQ-4C“海神之矛”型无人巡逻机;美国陆军基于庞巴迪“挑战者650”公务机机体的机载侦察和目标多任务情报系统(ARTEMIS)飞机;英国皇家空军的RC-135W“联合铆钉”型电子侦察飞机;和北约RQ-4D“凤凰”无人侦察机等。

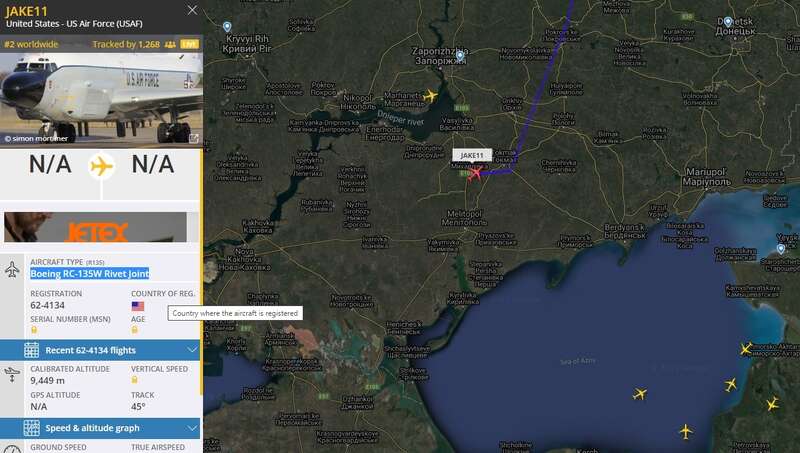

战前在乌克兰境内执勤的美军RC-135W型电子侦察机

就分工上而言,RC-135和P-8A是顺风耳,负责截获电子通讯信号,这两种飞机都具备截获550千米距离外无线电信号的能力;而E-8C与RQ-4是看向大地的眼睛,它的合成孔径雷达能够监控250千米外的600个目标,并绘制精确的战场地形信息。其他的几种电子侦察飞机则承担着更加精细的侦察任务。

战争爆发前的1月20日,北约空中侦察力量覆盖的范围

位于英国约维尔顿空军基地的北约联合电子战核心参谋部一直负责着在东欧上空的监视与侦察任务。

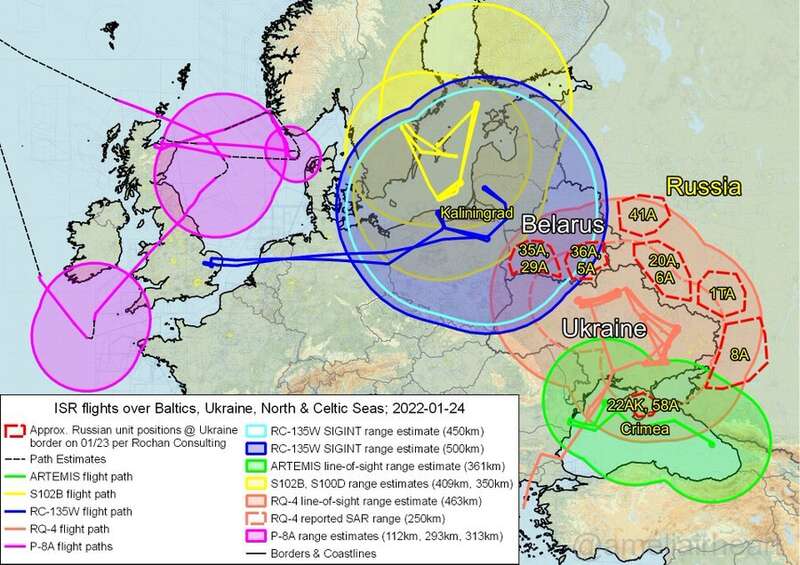

在乌克兰危机升级期间,这些飞机一直在乌克兰上空值班,搜集俄军的种种信息。可以说,从2021年11月开始的漫长对峙期中,北约的电子战力量就与俄军持续接触。在这一过程中,北约获得了大量俄军方面的情报,并应该已经非常熟悉俄军的无线通讯网络。战前,北约就将俄军部署的大体位置向外界曝光,而且情报的准确程度相当高,这种曝光程度世所罕见。

2022年1月24日北约ISR飞机的执勤情况,俄军各集团军部署位置当时既已明确

直到2月24日战争爆发当天,最后一架呼号为FORTE12的RQ-4“凤凰”无人机才飞离乌克兰领空,此后,北约的ISR飞机主要在乌克兰周边的北约盟国领空与公海上空飞行。以3月26日为例,当天,仅在罗马尼亚上空,就有美国空军1架编号为95-0121的E-8C侦察机、1架编号为62-4131的RC-135W电子侦察机和美国海军1架编号为160764的EP-3E白羊座电子侦察机对俄乌冲突态势开展情报侦察。同时,在波兰与罗马尼亚上空,类似的情报飞机也在持续执勤。

北约部署在东欧的电子侦察力量飞机的总数一直是一个秘密,而在3月2日,美国国防部官员就向美国《空中力量》杂志证实,为保障东欧上空的电子侦察任务,就动用了来自美国、土耳其和荷兰的大约25架KC-135和KC-10加油机。这些飞机能够携带超过1000吨的航空燃料用于补充ISR飞机的燃料消耗,这也意味着进入乌克兰周边领空执勤的北约ISR飞机的架次远远超过战争爆发前。这也意味着对俄军情报的搜集也将大大加速。

在野战状态下的军队,很难再像停驻状态下那么严格地遵守通讯保密纪律。而前进中的作战部队也很难及时获得上级单位的电子战保障,那些向前线推进的营级战术群,会经常性的越过集团军电子干扰营所能掩护的范围,将自己在电磁频谱上的痕迹明确地暴露给北约。对北约而言,可能从来没有遇到过这么大规模的情报采集窗口。

无论此前俄军指挥节点的连续暴露是否与北约有关。随着时间的流逝,俄军的情报壁垒被北约击穿的概率都在迅速增加。一旦这种局面出现,不仅仅高级将领会被定位,整支军队的神经都可能被侵蚀、破坏。俄军在明,北约在暗,这种情报上的不对称状态,也为俄罗斯的特别军事行动,增加了一个新的倒计时时刻。

总结

随着战事拖延到3月下旬,战场上的翻浆期也已经到来,在未来一个月内,在野外的大规模机械化攻防战会变得非常困难。自三月中旬以来,两周内,除了俄军在马里乌波尔艰难推进,乌军在伊尔平反击得手之外,战线再无明显变化。战争长期化的抉择,已经不可避免地摆在了俄乌双方的面前。而两国是否做好了战争长期化的准备,这一点充满悬疑。但在国际战略与国内政治上,战争的长期化也是很难回避的选项。

俄军的高级指挥员容易遭到杀伤的问题,是编制、战法与技术多重因素共同作用的结果。俄军不可能短时间内改变前线部队的编制结构,不可能在一个月内为每一个营都配备足够的专业参谋,不可能让前线的少校营长们都成为一专多能的合成化部队主官,更不可能在战场上为部队搭建此前二十年都没完成的数字化通讯网络。

随着战事的绵亘,俄军指挥员必须面对持续的高伤亡风险。俄军的将军们从来都不缺乏牺牲精神,但他们的伤亡必然导致作战脱节与战术混乱。这也意味着,俄军的战斗力将在未来一个月内面临最严酷的考验,俄罗斯是否能够实现其战争目标,是否还能作为一个大国继续存在,都已经与俄军的战场表现紧紧捆绑。