本文来自微信公众号:互联网指北(ID:hlwzhibei),作者:冉阿树,编辑:蒲凡,题图来自:受访者供图

成都不是一个适合说相声的地方,因为这里有李伯清。

李伯清,初代巴蜀笑星,进入Z世代获封“四川第一男神”,他的评书磁带循环在九十年代四川街头巷尾,导致张靓颖为代表的80后90后四川土著常常“一家人都爱听”,两三代人因此悄然形成共同的口头禅:管“虚伪”的人叫“假打”,如果还“死要面子”,那就给他/她取名“贾素芬”。

最“膨胀”的时候,李伯清可以在整个四川省“免费上公共厕所”,因为每个门口收费的老大爷都能一眼认出他,并发出热情邀请“李老师的嘛,进来随便wo”——很多人引用这段经历来说明“散打评书”区别于“传统评书”之外的独特魅力,认为“散打”强调根据现场环境即兴发挥,总能恰到好处地将评书里的故事,发散到身边鸡毛蒜皮的小事——这种“野路子评书”能火,还是因为“老百姓能在评书里听到自己”。

但相声做不到。它起源于距离四川盆地几千公里外的北京天桥和天津劝业场,脱胎于京津方言,聊的是华北地区的百姓生活或者民间故事,和老成都人几乎只能通过“春晚”发生交集,更鲜有成都人主动打听成都是否有“本土的相声社团”,毕竟“相声有啥子听头,听李伯清那几爷子冲壳子不好吗”?

理论上,田海龙就是在这样的“夹缝中”将哈哈曲艺社运营了13年。

按照百度百科的介绍,田海龙在成都说相声是一件特别理想主义的事:他从小就是相声爱好者,大学时期就参与创建了“哈哈曲艺社”(第一个“哈”代表母校哈工大,第二个“哈”才是哈哈大笑),并在2004年当选第二任曲艺社主席,成为哈工大威海校区的大红人。

带着这样的经历,他在2009年遇到了成都本土相声演员李阳,两人相见恨晚”“一拍即合”,于是决定召集成都曲艺界的爱好者们组建“成都哈哈曲艺社”,一年后拜了相声前辈丁宝祥为师,成为了候派相声传承人,开始了系统的曲艺传承生涯。

但这个故事有很“现实主义”的一面,因为田海龙并不是来成都创业的,而是追随爱人成家立业的,然后“有幸”经历了一段非常“不适应”的找工作时光。

那时候他每天的日常就是投简历、等面试通知,留下大把空闲时间在川大小北门附近买菜做饭。一天下午,他看见对门的一位大爷西装革履地正准备出门,他很纳闷“人家都下班了,这大爷是要准备去上班”?一问才知道大爷准备打麻将去。他又问“这个点儿去打麻将会不会又太早了点儿”,大爷抬手比个八字说,自己每天定了个目标,挣到八十就下班。

那是田海龙第一次理解成都人生活的方式,可以用四川话形容为“撇脱”,可以理解为一种比“巴适安逸”更大胆更奔放的城市精神——后来田海龙决定辞职全职做相声的决定就很“撇脱”——翻译成商业语言,就是在文化娱乐场景里,消费者表现出了充分的自驱力,还是持续稳定的高自驱。

现在他把精力都安排给了教学和演出,只能和我共享周六的两场演出中间的一个多小时转场时间。他抽了两根华子,啃了一个鸡翅,在喧闹的东门市井一片嘈杂的人声中,我们聊起了他的创业故事。

听相声,坐7号线到东门市井

田海龙很推崇相声大师于宝林说的一句话,“相声要回归于茶馆”,我觉得这确实是一个很符合当下的判断。根据行业媒体的描述,如今没有运动时间、被996充分支配的年轻人对0糖0脂的餐饮习惯推崇到了极致,以之形成的群体消费行为捧红了东方树叶和各类纯茶饮,也更愿意在朋友圈里晒自己“出现在live现场”。

哈哈曲艺社就拥有三个可供喝茶的live现场,我拜访的东门市井店属于其中比较“潮”的一个。

东门市井是成都市锦江区打造的新晋“网红街区”,划分为四川美食、市井赶场、传统休闲老茶馆三大业态,核心设计思路通过公馆建筑群、下沉集市广场、铺板小馆、老式茶铺、凉亭水榭等来集中体现“国潮氛围”,号称“再现了老成都市井生活”——这种“选品标准”显然囊括能输出相声、评书等传统曲艺节目的哈哈曲艺社。

茶馆座无虚席,周六晚场设置的一百多个座位全部坐满,半数以上都是不到三十岁的年轻人,常见的配置是情侣或者三五朋友,大家围坐在一张桌子旁等待演出七点半开始。

不过即使到了七点半茶馆也不会设置严格门禁,错过开场再慢悠悠走进来观众不在少数,因为“悠闲”在成都人看来并不算什么缺点,有时候演员就会拿这些大摇大摆迟到的观众砸挂,没有观众会因此感到冒犯,毕竟一场演出接近三个小时,慢悠悠才是成为优质观众的基础。

不只是时间,哈哈曲艺社几乎在任何环节上都不限制观众。现场嗑瓜子的最多,搭下茬的其次,抽电子烟的和喝奶茶的难分伯仲,几乎每张桌子上都有几杯插着吸管颜色各异的奶茶,旁边是飘着茉莉花的盖碗茶。根据观看演出时的随意程度,你可以很快分辨出谁是老观众谁是萌新。

萌新们喜欢拍照,手机摄像头对准了盖碗茶和墙上的相声老前辈照片;老观众会瘫坐在软皮座椅上,时不时低头猛吸一口挂在脖子上的小野或者悦刻,然后压低上唇吐出烟气。舞台上的演员们穿着大褂在表演,评书、快书、快板、金钱板、相声,观众席在烟雾缭绕中噼里啪啦。

观众的进阶行为是打赏。每张桌子上都贴着一张“哈哈曲艺社”的公众号二维码,“购买花篮”被设置在公众号自定义菜单的第一栏,根据引导观众可以随时送价值三十元人民币的花篮进行鼓励。

作为回报,主持人会在正式演出结束,演员们下台鞠躬之后,敲响一个大锣,然后亮着嗓子高喊“观众送花篮一对,演员返场”,观众掌声响起,演员回来继续演小段。送花篮的观众也能得到“独享待遇”,微信名会被主持人大声念出来,这时候念出来不大好听的中文名或者难以辨认的外语单词,就会成为一个新的笑点。

当晚田海龙与搭档姜顺然就按照这个流程返场了两次,观众席一片叫好。

出于“行业观察”的职业习惯,我忍不住回忆了同样是语言艺术的脱口秀现场,发现单口喜剧作为“新文化产业”,反而更强调对观众的“约束”:即使是开放麦(也就是允许新人或者新段子试验效果的演出),主持人都会每场演出之前宣布一系列行为,比如不允许随意接话、不允许拍照录像、不允许随意带饮料和食物入场。

有脱口秀演员和我聊过这种奇怪反差,大概的解释是单口喜剧(脱口秀)距离观众更近,来自观众的干扰会比较明显,自然就会对演出秩序提出更多要求。再加上单口喜剧属于“舶来品”,最早的一批观众一定是信息接触较多、对社会文化话题有一定积累的年轻人,他们自然就会“规矩”很多。

相声就不一样了。按照郭德纲在某版《怯拉车》里的科普,相声最早期的核心观众,就是那些每天只能挣口饭钱的力工、车夫、赶大集的老乡、挑扁担的小贩。他们仓廪不足,不知礼仪,想挣他们的钱就不能把自己包装成一个“高姿态的行业”。

也就是说,“不给观众设规矩”一定程度上就是“传统相声最大的规矩”。田海龙很看重这个气氛,他相信“(相声)每一场、每一个节目,实际上是台上台下是共同完成的,观众群和演员共同完成的一个节目,它不是一个单独的节目”。

顺着掌门人的思路,哈哈曲艺社的票价很“低廉”,这样一场演出门票价格在58元-78元之间,几乎对任何消费群体都谈不上“负担”,作为横向对比,北京德云社小剧场的门票最便宜的60元-200元,算上场租、人力成本、交通成本,基本也停留在“大众消费”水平。传统曲艺大方地向所有人敞开怀抱。

与之对应的是超高的口碑。在大麦网上,哈哈曲艺社东门市井店的评分在成都的演出门类里排名第一,达到9.5分,与北京德云社小剧场的演出评分对齐。

但坏处也很直观,比如没法放到“短视频里去传播”。田海龙研究过出现在短视频平台上的高赞脱口秀和相声,他发现“某音上看到比较火的相声段子,往往就是台上台下在现挂,或者说(演员和观众)在交流在沟通,往往不是一个完整的段子,(这种视频)能火成什么样子几乎是不太可能”。

脱口秀就没问题,“可以随时随地切出一段来听,因为他在说一个观点,很快”。

田海龙也不是非要纠结是否能够登上“短视频的快车”,可“搭上快车”之后的事让他很在意,“您看云鹤九霄他们的微博粉丝都有几百上千万,经常看到一条微博底下都有10万+的评论”“要认清出饭圈,以前饭圈是被工具化、商业化了……但饭圈能让德云女孩和流量融进来,当她们认为‘相声其实是一个很时髦的事’,也不算什么坏事。”

成都听相声的年轻人,在哪里

如果饭圈是年轻人“最主流的情绪表达方式”,那么让相声饭圈化确实能解决一个关键问题,“怎么把成都的年轻人领进来?”

比如整场的演出内容,就能感受到很明显的“欢迎年轻人光临”的味道:传统段子负责开场,有单口相声《道法无边》和快板《成都小吃》,后面观众玩手机频率明显下降的对口相声时间,就交给原创成分更多的作品,网络流行语、电竞术语、都市传说等开始频繁出现,至少部分游戏梗我没有完成跟上。

还有两位年轻演员(一位00后,一位90后)上台表演《文墨人生》的时候,底下有女粉丝起哄“妈妈来了”,观众席哄堂大笑。有萌新问旁边的朋友“她们在笑啥”,他的朋友嘬了一口奶茶,“你听说过‘养成系’和妈妈粉吗?”

这样的演出每周七场,外加其他两个店,一共养活了18个以相声为生的全职演员,能维持一份“只要努力,养家有余”的收入。一名月均演出25场的年轻演员跟我进一步地形容了一个收入状况,大概是“还完房贷车贷,还是能剩下一部分用来生活”。

如果他们没有在谦虚,那么在成都当相声演员确实是年轻人的一个不错的职业选择。

但内容上取悦年轻人不是纯粹的营收策略,任何一个行业想要健康的生存下去,都必须要有足够的年轻人来从业。文化上属于西南官话区的成都,让这件事变得更加“不容有失”,田海龙几乎给年轻人开了所有能开的绿灯。

我因为提前赴约,赶在下午场演出开始之前到了茶馆,幸运地赶上了田海龙的教学时间,一个短发女孩站在舞台后,正跟着台上的演员一起念着贯口。这是田海龙的徒弟。

田海龙带徒弟不收学费,他的想法是通过“免费教学”可以让更多对相声有兴趣的人有机会入门,多一个人就帮相声产业多一条发展渠道。

个人行为放大到团队层面,成都哈哈曲艺社就成立了一个名为“丁氏曲艺义校”的公益机构(我姑且是这么理解的),批量帮助年轻人入行——名字里的丁氏就取自师父丁宝祥先生,代表着对于恩师和相声行当全方位的师承;义校则象征着免费教学的模式,师承自丁宝祥先生的坚持,当年怹老人家收徒从来没有钱,社长田海龙、副社长李阳作为亲传弟子,自认也应该无偿传道授业。

教学内容是相对传统的一面,即使是免费教学。如同田海龙当年一样,学员们也要从基本的发声、发音、气息训练开始,然后是贯口、纲口小段练习,上台表演都是极后期的事。田海龙认为这种教学策略也是一个筛选过程:大多数情况下,学到纲口小段,学员的天赋就基本能展现出来了,能不能成相声演员,短时间就能判断出来。

但总的来说仍然对年轻人很友好,因为他们坚持的选材标准则讲究一个相声老话“三年学徒半年效力”——学员三年不是都在练基本功,更重要的是耳濡目染,因人施教,传承一些难以量化的艺术心法——概括起来就是选人看两条,第一是热爱,第二才是天赋。

田海龙对他的年轻团队相当自信。早在2010年,田海龙就带领团队接受过《华西都市报》的采访,记者把“超越郭德纲”几个字放进了标题里,显得气势汹汹。而那个时候社团没有固定开会的场所,丁宝祥老爷子还在川大的草坪上给他们上课,朴素又充满了野心。

其实如何“安顿好”已经入行了的年轻人更加棘手。

商业化运营的相声社团说白了就是一家企业,相声演员是企业员工,“师承”翻译成大白话就是现代企业中的“人力资源管理”——一份来自《中青校媒》的调研报告显示,2021届高校毕业生的期望薪酬已经达到了7443元;还有一些被广泛引用的数据,2021年“教资”“考公”“考研”人数都创下了新高——大的氛围是,这届年轻人对于“就业出路”的焦虑意识可能超越了过去的任何一代。

所以曲艺社规模越大,就越需要班主回答一个很现实的问题:相声演员的成长路径是什么?相声能够提供给这群年轻人有保障、有价值认同、有上升空间的正常职场环境吗?

我觉得田海龙反复思考过答案。因为我试着用新闻资讯里的线索去拼凑哈哈曲艺社最近几年的发展轨迹,发现他们不断在“传统曲艺社”和“现代企业”里左右摇摆。

比如他们完整地保留着“师徒制度”。田海龙在自己的一篇标题为《师徒新意》的文章里旗帜鲜明地提出“(相声传承)要肯定师徒制意义,(如果)没有师徒名分,(仅仅是)把教学蜕变为纯经济关系,肯定不利于曲艺这种需要长期学习的艺术传承发展”。

但他们也在试图淡化“师傅可以决定徒弟的命运”的“人身依附式师徒关系”,强调尊师重道。哈哈曲艺社的拜师仪式取消了磕头等旧流程,改成献花来表达情义,徒弟们面向自己的老师和前辈鞠躬,背景的大海报上印着从祖师爷“穷不怕”到田海龙之间的传承关系,未来会多一个破折号,8代人变成9代人。

引流方式也有两条路。疫情之前的哈哈曲艺社很有“心连心艺术团”的气质,田海龙会带着他的队员定期到校园里进行普及讲座、免费教学和专场演出,平均下来每学期大概会选择5-6所大中专院校。

从结果上来看成绩斐然。如今社团的中流砥柱,90后相声演员周元甲,就是在失恋又失业的人生低谷中,在网上搜到了田海龙免费教学的消息入的行。练习两年后获得了登台机会,决定成为一名全职演员。

我问他“如何看待新时代下的师承关系”,他很开心,表示新时代的师徒之间其乐融融、共同进步,这种感觉让他很受鼓舞。

不知道是不是正相关,成都当地大学里的相声社也蓬勃发展,热度甚至高于高校里的脱口秀社团,四川大学笑笑相声社、电子科技大学争鸣相声社、成都航院哈哈曲艺社、四川传媒第一班相声社、四川电影电视学院哈哈曲艺社等都保持着活跃状态。哈哈曲艺社对口支援的是川音的“文韵曲艺社”和川师的”沉香社”,担任的是艺术指导的角色,社员会不定时过去演出。作为“资源置换”,目前有一位川音的学生会不定时到哈哈曲艺社兼职演出。

田海龙的师弟,哈哈曲艺社副社长李阳则走了另一条路子。在成都,李阳的名气应该比田海龙要大,因为他有自己的厂牌叫做“匕阳秀”,那是一档每天在黄金时间段(每天17:30到18:30分的下班高峰期)播放的电台节目。本土新媒体很乐意介绍这档节目,有人说它是“成都娱乐新名片”,有人说它“完美诠释了什么叫牙尖(注:牙尖,可以理解为阴阳怪气和犀利的结合体,据说是最能代表成都人气质的一个词)”。

而《匕阳秀》已经不太像相声,更像“漫才”。声线有些“尖酸”的李阳主要负责在里面模仿成都本地的老姆姆(注:四川方言,老太太)、恋爱中的女人、结了婚的男人,把口音和性格上的特点放大到夸张的程度,声线相对沉稳的搭档卢匕在旁边负责搭腔吐槽,节奏很快,用虎扑步行街里的流行词堪称“窒息攻防”。

他们还喜欢配上衣湿乐队、拓山流等本地音乐人的实验性民谣、混音Remix,魔性的音乐包围下,整个节目笼罩着一层“嘻哈光环”——押着韵地冒犯你,看上去好像是在谈论严肃话题,实际上是在过瘾——可能李阳也觉得不好定义这种风格,在商业文案里“匕阳秀”一律被定义为“西南散口”,看起来像“散打”和“脱口秀”的合体。

后来拓山流也干脆加入了“匕阳秀”,和李阳合作做了很多方言音乐。分别取名为《摩的走不走》《老姆姆》《颤花》《呲皮》《街娃》《菜花蛇》。其中《颤花》的热度最高,有个叫“很小阳”的网友留言说“东北人表示爱成都一万年”,“SFGYANG”留言说“成都人表示听起了一身鸡皮疙瘩,安逸,就是这种感觉”。

田海龙给了他师弟很高的评价。在他的眼里,李阳有一个非常独特的先天优势:他是三线子弟。就像他们的师父丁宝祥那样,虽然生活在四川,但自己生活的小圈子更像是北方,这让他有机会同时站在主观和客观的角度来观察成都人,然后拥有了非常强的差异敏感性。

“比如我们都会说成都男人好面子,但你怎么能精准地用三句话来概括这个场景?”田海龙举了个例子,“李阳就能。”

数据层面也能说明师兄弟之间的区别。李阳显得很能适应新媒体,在田海龙断言不适合相声的短视频平台上,“匕阳秀”有30多万粉丝,最火的一条叫做“吃火锅听的歌”,点赞量高达83.5万,完全算得上火“出圈”了,而“出圈”对于文化产业发展的重要性不言而喻。

可能谁也没法判断李阳和田海龙的路子谁更适合成为一个远离行业中心的创业项目底子,因为双方都能找得到“差评”。

知乎上可以搜到一条发布于2018年的提问,有人问田海龙和李阳是不是“裂穴”了(注:相声术语,可以理解为拆对、散伙),一个匿名用户给出了肯定的回答,表示两人在社团改革上出现了隔阂,一个选择更多扑在电视台节目上,另一个专心于业务场,已经不再是合作关系。

两个人的短视频账号认证信息也很难再被归类到同一个tag里。“海龙龙门阵”把“相声演员”放在了自我介绍的第一个title,“匕阳秀”的认证写的是“抖音音乐人”,很难想象他们蓝图里的“受众”会是同一批年轻人。

另一方面,自从“交大博士夫妇”走红以后,高校相声社团的舆论风评一直不高,我在网上搜到一篇相关的评论,一位以“朋克”作为标签的知乎er发表了自己的看法,“浪费时间”、“逐渐吃喝玩乐”、“无法真正进入相声市场”,最后得出结论——“好好学习,尽早规划未来,比说相声强”。

带着成都的性格走下去

相比起展望未来,田海龙觉得相声其实连过去都没有做好,没有适应新的传播环境,也没跟上新的人才环境。“原来中国最牛的天团是什么?叫中央广播说唱团,谁也干不过他,他是最牛的,因为大家听广播……结果它还没有来得及的适应电视时代呢,网络时代就来了。”

“给过去补课”才是相声产业目前最重要的主题。田海龙的师爷杨紫阳就是相声“补课”的先行者,参考京剧社团的经验搞科班制,先后于1977年、1979年在成都市劳动人民文化宫和成都市群众艺术馆举办相声艺术培训班,并请来王永梭、牛德增等相声前辈授课,后来又把科班开到了县城里,培养了专业、业余相声演员数十人。

田海龙很感慨:“我现在办这种(相声培训),就不能像以前那样是学了大家就有工作对吧?今天我们说学一门技术,(人们更关心)有没有证,能不能评级,对吧?我们在想办法解决这个问题。”

最新的报道里呼应了他的烦恼。根据教育部发布的通告,今年起“曲艺”作为大类正式被列入《普通高等专科学校本科专业目录》,中央戏剧学院和辽宁科技大学成为首批招收曲艺本科专业的学校,据称这是中国曲协十多年的努力结果,有人认为这能“将一些江湖规矩系统化制度化,避免因为口口相传而缺失教材或者没有统一教学标准的现象”。

而在这之前,高校里的“相声开班”更像是相声大腕儿们的明星光环产物,比如培养出贾玲的“中戏相声大专班”,就是由冯巩牵头成立的。

哈哈曲艺社面前的蛋糕究竟有多大,也是值得关注的一个问题,资本不会无理由地为某个人的传承或者情怀买单,哪怕这个人是郭德纲。

我搜了搜近几年演出市场的相关数据,觉得成都确实可以成为田海龙的“底牌”。比如大麦网就在2018年对成都戏剧演出市场的统计,当年成都的戏剧票房规模就超过5600万,增速达到了74%,仅次于北京、上海、杭州位列全国第四。

其中还特别提到了女性观众是男性观众的2倍多,相较于全国戏剧演出市场,成都地区女性观众的主导地位排名全国排名第一,超出平均水平近10个百分点。也就是说,成都理论上应该比其他城市更容易拥有自己的“德云女孩”。

这种市场乐观情绪也持续到了疫情之后。在2021年3月《成都日报》的一篇报道里,记者使用了“成都演出市场强势复苏”作为标题。

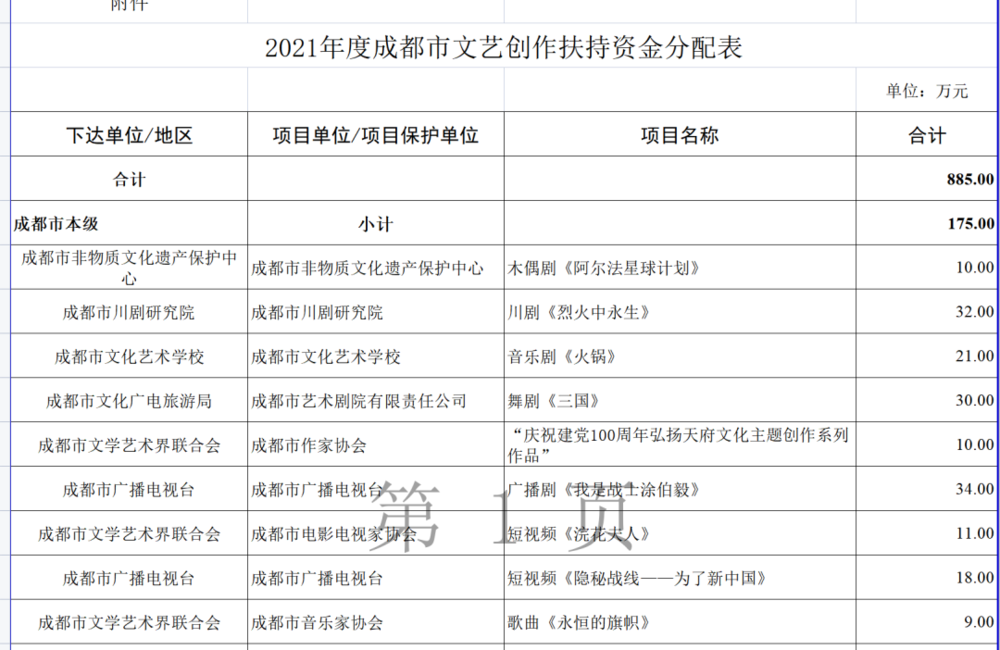

市场之外的环境也很友好,无论是四川省还是成都市都有关于“文艺创作”“传统曲艺”的扶持政策,并且投入不菲。比如在成都市财政局公布的《2021年成都市市级文艺创作扶持资金分配表》就列出了超过30项拟帮扶的“文艺创作”,包含电影、短视频、散文集、川剧、木偶剧、舞剧等艺术形式,资金多在20-40万的区间内。这是个从2011年就开始执行的老项目。

扶持也包括直接采买,“购买戏曲演出服务(含购买民营戏曲院团演出服务)”已经被纳入了《四川省政府向社会力量购买公共文化服务指导性目录》。在成都旅游厅联合省体育局、省文物局、省财政厅共同印发的《关于实施政府向社会力量购买公共文化服务示范项目工作的通知》中,将面向民办演艺机构等7类重点团体购买公共文化服务,被确定为示范项目的,将由省级财政给予20至200万元的经费补助。

消费者也能吃到“环境红利”。2018年成都市宣布了一项“天府戏剧节”惠民项目,政府将投入490余万元,让市民可以2折(每张票最高减80元)的价格购买演出门票。

田海龙是发自肺腑地认为“成都的消费者很可爱”。除了那个穿西服去打麻将的大爷,他又给我讲了另外一个故事。

那是2016年某晚坐在顺风车回家的路上,司机在成都体育馆附近接上了一位戴着应援帽、拿着应援条幅的姑娘。田海龙知道那天是BigBang的演唱会,也大概了解过K-POP圈的狂热程度,于是忍不住好奇地问“票很难抢吧,你买的多少钱门票?”

“1980。”

田海龙忍住没搭下茬,但司机没忍住。几分钟之后司机问这位姑娘“每个月能挣多少钱”,姑娘回答“一个月扣完了2000多块”。

“(我)完全不理解,但很羡慕在那种环境下长大。她至少是快乐的,她没有负担。人之所以不敢花钱,是因为有危机感的,她应该没有危机感吧?也可以说是因为这里天府之国是吧?我们能吃饱喝足,这是几千年来形成的性格,扔下去就能长,我们那边是养不成这种性格。所以说我觉得太好了……山东人做不到,山东人是绝对做不到。也不是山东人,可能现在年轻人逐渐能做到的,但我们老一代那些人不可能的。”

一连串小故事垒起来,攒出了他在成都做相声的信心,“这片土地,这片土壤,对文化的滋养太舒服了。”

本文来自微信公众号:互联网指北(ID:hlwzhibei),作者:冉阿树,编辑:蒲凡