本文来自微信公众号:动画学术趴(ID:babblers),作者:拉笑儿·李,编辑:彼方,头图来自:视频截图

“ACG挤入艺术机构如此不易,也许只是时代未来。”

动画学术趴的读者们对下面的这张图应该有些印象,这是中国媒体艺术家邱黯雄在一席的演讲。

而这场演讲在艺术圈被广为截图的,是这句话:

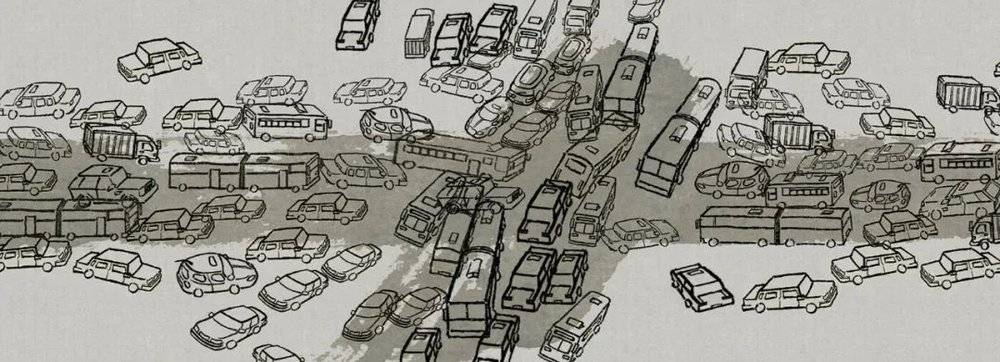

动画短片对于爱逛展的艺术爱好者而言并不陌生。继2014年大都会艺术博物馆的《水墨艺术》展出了“新山海经”后,所罗门·R·古根海姆美术馆在2016年的展览《故事新编》里又呈现了孙逊的《通向大地的又一道闪电》。

既然艺术圈里有这么多“做动画的”,为什么在浏览当代艺术博物馆的藏品时,我们很少在目录里找到“动画”这一栏呢?在演讲里,邱黯雄也谈到,当别人得知自己是艺术家,会问是画国画还是画油画的;而当得到“做动画”的答案时,对方又会不自觉地联想到“喜羊羊”等动画节目。

从邱黯雄到黄炳,动画师并非冷门艺术家类型;但动画与艺术之间,为什么总隔着一层不分明的膜?

挤进了艺术市场,挤不进艺术机构

尽管一直存在于艺术圈, 动画通常被认为是电影、短片的一种媒介材料、技术手段,很少被单独列为当代艺术类别。关于这点,动画学术趴在去年发表的《动画,为何挤不进艺术市场》(作者:Bronnie)一文已经做了详尽的阐述。

*当代艺术圈里的重要动画作品还包括徐冰的《汉字的性格》、威廉·肯特里奇(William Kentridge)、缪晓春和 Paper Rad等艺术家或团体的短片。

同时,该作者的另一篇文章《一张手稿上千万?!真·有钱人的二次元长啥样?》曾提到的“动画漫画艺术品”,也常常出现在各种艺术拍卖场合里。

不过,艺术市场与艺术机构是有区别的。如果说市场是艺术家的商业价值转化出口,那么机构专研的则是学术价值——它们在当代艺术圈里,占据着非(不)营(赚)利(钱)但引领行业气质的头部地位。

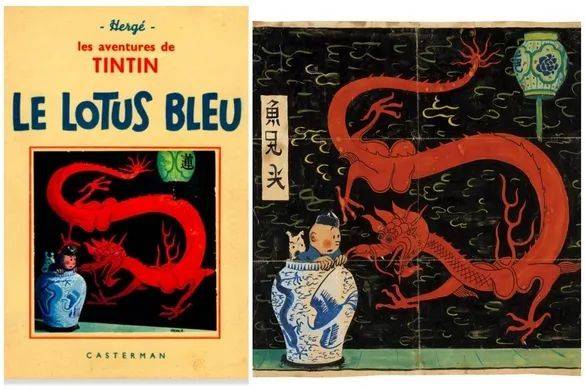

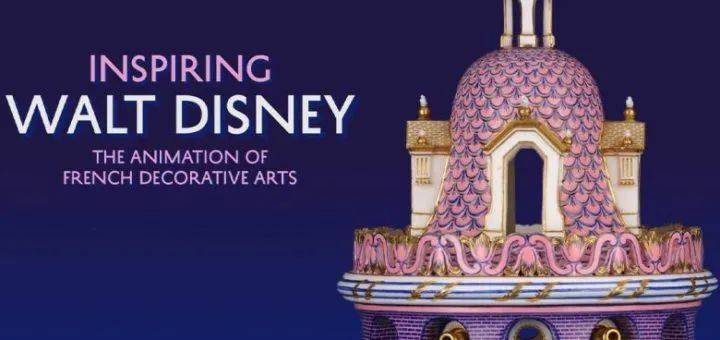

即使是动画、漫画领域的大师,他们的作品在拍卖行里常被当作文化性的可收藏物件 (Collectible Object) 而非艺术品来上拍,在艺术机构里就更鲜成为主流了。以华特·迪斯尼和查尔斯·舒尔茨为例,即使他们的作品在大都会艺术博物馆、MoMA、大英博物馆等殿堂级机构参过展,这些展览更多是作为文化或设计的研究展出现的。

为何动画、漫画作为艺术作品跻身当代艺术机构如此困难呢?我们需要从动画的词义谈起。

动画VS新媒体艺术的隔阂与交叉

“动画”是一个大词伞,其下除了卡通和影视作品,在广义上还包括幻灯片、游戏画面、广告和界面设计里的小特效等等。它通常带来的词感是商业性的。

不过,艺术世界里的其他媒介,如绘画、雕塑、视频……也都有商用和概念之分。这些圈子互相之间不存在高低、从属的地位差别,它们本就是独立且相汇的。所以商用的印象并不能解释动画为何没成为一项独立的机构命题。

动画的中文直观释义是“让画动起来”,所以中文使用者会更自然地将它作为一种区别于2D绘画、3D雕塑的4D媒介;但在英文语境中,“Animation”(动画)、“Animate”(使某物动起来)的词源是拉丁语的“Anima”(心灵、灵魂)和“Animare”(赋予生命),所以“Animation”有着“让某物活过来”的意味——这种抽象、哲理层面的词汇很难被用于概括一种媒介类别。

动画是靠绘画、玩偶或模型的连帧图像来实现的动态幻觉,时间是其中的重要向量,所以动画艺术是一种时间的艺术。而影片也如是,它们的机理在人眼观测里都能被“动态影像”(Moving Image)所描述,表达“绵延时间”的概念。

从媒介材料来看,动态影像又可划分为“胶片”(Film)和“数字图像”(Digital Imagery),于是在这纵横定位分明的标签中,似乎就没有“动画”什么事了。

另外还有一种可能性,就是动画艺术的兴起依附于视频艺术,它还未发展成独立的概念。这种现象就和视频艺术刚刚兴起时依附于观念艺术和装置艺术,后来才逐渐形成了自己的影像概念一样。

而它们头上的另一个大词伞“新媒体艺术”(严谨的学术机构多拒绝这一词汇而使用“媒体艺术”)其实是一个虚构的概念,它就像“当代艺术”一样,是一个收纳尚未盖棺定论的混沌事物的“整理箱”。当每种媒介经过一定时间的发酵,逐渐定型后,这些标签会被重新分门归类。

近几年,我们甚至能感觉到“媒体艺术”和“科技艺术”的虚构性,比如,胶片艺术、视频艺术,甚至软件艺术等,已逐渐地从媒体艺术里独立出来各成一家。我们似乎能预见,网络艺术、VR艺术,甚至此刻最新的NFT艺术,在未来也会从媒体艺术麾下分离,拥有自己的分类,或找到一个新的概括群组。

而在我们当下语境里的动画观众群体,最关注的也许并不是胶片、VR等媒介材料,而是围绕动画中的故事、角色发展起来,甚至相互引用的ACG(动画、漫画、游戏)文化。通常这种文化充满了IP和“梗”的概念,是东亚社会的一个原生次文化。也许相对于“动画为何挤不进艺术机构”,更能牵引观众好奇心的问题可能是“ACG文化为何挤不进艺术机构”,或“影响艺术创作的ACG作品有哪些”。

高雅艺术 VS 低俗艺术

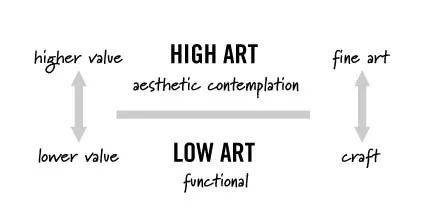

以上问题里的艺术界,似乎又是唯“高雅艺术”(High Art) 是瞻的狭义艺术界。

几乎在所有的艺术文化形式里,都存在“高”、“低”之分。如,古典音乐 VS 摇滚乐、诗歌 VS 侦探小说、芭蕾 VS 街舞……这种有失公允的分层方法可以追溯到十八世纪关于纯艺术 (Fine Art) 和手工艺 (Craft) 的讨论。

当时的作家在纯粹出于美学考虑的作品(“为艺术而艺术, art for art’s sake”)和具有某种效用或功能的作品之间划出了一条界线,建立起以绘画、雕塑、音乐、建筑和诗歌为中心的美术群组。而在这个群组之外的艺术形式普遍被认为是“低俗艺术” (Low Art)。不难注意到,“高雅艺术”代表了受过高等教育的人群的品味,而“低俗艺术”则是更容易为大众所理解和欣赏的艺术。

虽然随着年代迁移,不乏有曾处边缘的艺术形式被慢慢正名为新的“高雅艺术”,如摄影、视频等,但在此刻的划分里,卡通、动画、漫画、游戏等形式还在圈外,更不用说从它们延伸出来的 ACG 文化了。这类文化虽然源自大众阶层,但受众人群又是特定且非主流的,被称之为亚文化。

当代的其他亚文化还包括:嘻哈、庞克、车库tinker,等等。神龛状的分布方式让它们小众、现象级的思想难以被大众化,更难被移升到一个为藏家(资产阶级)和研究人员(精英知识分子)接受的同温层,所以很难被机构重视、收藏。

“高雅艺术”与“低俗艺术”的雅致区别于俗世、纯艺区别于功能等体现在很多方面,比如“高雅艺术”注重的是抽象观念,而“低俗艺术”的表达常常带有具象功能。

艺术到底是什么,对于这个开放话题前人有过各种争论,但有一点为大部分人所认同:有万种解读空间的蒙娜丽莎的微笑是许多人追求的艺术方向。作品要足以激励灵感、引人深思,就不能太具象;一旦定义被明确下来,它生产的就是一种被框死的感受了。

这同时也是一个上层建筑 VS 下层基础的问题。艺术造诣的评判究竟应以上层哲学还是下层技法为重呢?这又是“高”与“低”争论的一侧显影。许多雕塑会执着于造型,不少动画的执着也会放在色彩、形体等美术考量或故事的起承转合上,而这些多少都基于一些世俗化的审美,恰恰是“高雅艺术”想远离的方向。

另外,许多动画或广义的ACG作品在本质上服务于粉丝经济,是“基于粉丝的作品”(fan-based works),以“为谁看而作”为目的,这更加触碰了讲究“为艺术而艺术”的前卫派的底线。

正因为创作目的不再单纯,唯主流评判里的“美”而产出的作品,也与超越美丑的多元向度的艺术圈观点相左。

再有,在文学、艺术界里被反复争论的“原创与作者性”,放在 ACG 圈里就有了更多的探讨空间。由于大部分的 ACG 作品是随市场经济的发展而生的,商业化是这个领域的一项要素;在其推进下,许多作品面临了和其他商业作品(如电影、电视剧、小说、游戏等)相似的问题,愈发趋于类型化、同质化。所以,在“原创 (Original)— 模仿(Pastiche) — 戏仿(Parody) — 抄袭(Plagiarism)”光谱中,很多ACG 作品的定位充满争议。

比如,除了绘画风格,还有对角色、CP 人设、情节桥段的模仿/致敬/借鉴,以及某个二次元梗在众多作品里被不停地调用,等等。这其中的作者性就显得非常模糊。

甚至,这类模仿、戏仿、致敬、借鉴,一不小心用力过度可能落得抄袭之名,就更加难谈“原创与作者性”了。

“挤进艺术圈”的ACG特例

尽管出身“低微”, 但 ACG 作品在艺术圈的道路其实非常可期,不同年代的大众媒介文化都会在艺术作品中留下延伸。我们在波普艺术和视频艺术的历史里都能看到许多当时的潮流痕迹。

村上隆也以“超扁平”一词来总结日本在战后随消费主义诞生的,贯穿“高雅”和“低俗”之间平坦无界的“肤浅文化”,并以此为基础创作了很多作品。

超级英雄、哆啦A梦——娱乐作品可以是装载人们共同情感的容器,比如,“麦兜”系列动画自八十年代起就记录着香港居民的故事,这种共情载体很容易地就升华成了文化象征。

疫情期间,作为老游戏玩家的艺术家 aaajiao(徐文恺)也在当时风靡全球的《集合啦!动物森友会》里做了一个作品《CROSSING STORIES》,每周邀请一位动森玩家到他的 $$$$ 岛上与他交换故事。

当ACG尤其是游戏为观众提供一种“化身”时,人们开始思考这些媒介能带来的另类生活。比如,《模拟人生》就曾启发过一大批的艺术家,也衍生出了“Machinima”这种影视派别。

九十年代末,两位艺术家皮埃尔·于热 (Pierre Hyughe) 与菲利普·帕雷诺(Philippe Parreno) 从某日本动画公司的无名角色库里购买了一个被废弃的人物形象——她的视觉特征极其简单,一头蓝发,穿着蓝裙,菱形的眼内甚至没有眼珠。因为看起来毫无性格,注定无法成为主角,所以她被公司定了很低的价格。

两位艺术家给她取了一个名字——安丽 (Ann Lee),将押井守的《攻壳机动队》 (Ghost In The Shell) 的名字稍作改动,发起了名为《没有魂魄,只是躯壳》(No Ghost Just A Shell)的艺术项目。他们以安丽作为视觉框架,邀请几位艺术家重构她的身份。这些创作在反向地为她赋予个性和叙事的同时也强调了她作为超扁平“纸片人”的本质——脆弱的躯壳感,引发人们思考“身份”和“真实性”等议题。

诸如此类,由 ACG 文化启发的跨媒介、跨领域的艺术创作不在少数。而眼下,随着网络迷因 (Meme) 的兴起,ACG作为传播载体又掀起了新的粉丝文化,并带动了另一波创作新方式。

ACG挤入艺术机构如此不易,也许只是时代未到来。

最后,还是以开头的演讲截图来结尾:

参考资料:

[1] Baoyi,2021年3月,《一张手稿上千万?!真·有钱人的二次元长啥样?》,动画学术趴

[2] Bronnie,2021年9月,《动画,为何挤不进艺术市场?》,动画学术趴

[3] Brian Edmonds, 2018/02, Who are some "copycat" anime characters?, Quora

[4]《从艺术到山寨:中国动画50年》,中华网文化频道,第019期

[5] 达文戏,2019年11月,《30年前的国漫长啥样?<孙悟空PK变形金刚>》,游戏大侠

[6] 鉴动漫,2019年12月《从“网络迷因”角度看国漫和日漫发展趋向及启示》,搜狐

[7] 李汭璇,2017 年 12 月,《一束光如何装满一间房:浅谈新媒体艺术的收藏》”,《@LOFT》

[8] Matt Plescher,2013/10, Is it useful to think of art in terms of high and low?,

[9] Richard Whiddington, 2021/08, K11 Art Mall’s Latest Appeal To Cultural Consumers: A Meme Museum, Jing Culture & Commerce

[10] 小球痞,2021年3月,《<咒术回战>作者访谈公开,角色致敬多部动漫,虎杖悠仁结局已定》,搜狐

本文来自微信公众号:动画学术趴(ID:babblers),作者:拉笑儿·李,编辑:彼方