1998年长野冬奥会上,随着一首凄美的《梁祝》,陈露跪在冰面上,哭得泣不成声,这是她的最后一舞。

中国花滑史上第一位也是唯一一位女单世界冠军,就此离开了她最熟悉最留恋的赛场。

安娜至今都无法理解,为什么她那位被称为“冰上蝴蝶”的母亲陈露,会在滑完一曲《梁祝》之后,跪在冰面上抱头痛哭。

“比完赛等分数出来不是挺兴奋的么?为什么要哭呢?”安娜扑闪着疑惑的大眼睛。

和母亲一样,安娜也在四五岁就开始练习花样滑冰;和母亲不同的是,穿上冰鞋之后,她才知道自己的妈妈是世界冠军。

安娜看了母亲几乎所有的比赛录像,但她印象最深刻的一场,还是1998年日本长野冬奥会的花样滑冰决赛:

陈露穿着绛紫色的比赛服,立在流过血、汗、泪的白色冰场中央。她的袖口飘逸着花边,就像破茧而出的蝴蝶试探性地扇动翅膀,随着音乐声响起,蝴蝶开始跳起最后一舞。

陈露很喜欢蝴蝶,这种喜欢不仅来源于她小时候和两个姐姐跑着跳着抓蝴蝶的童年回忆——那是小孩子对美丽的、灵动的事物近乎本能的向往,她不仅想抓住蝴蝶,还想变成蝴蝶,在花田里起舞,这也成了陈露在童年时期最常到访的梦境。

另外,这种喜欢也来源于她对“蝴蝶”这个意象的认同感——在抓完蝴蝶后,陈露的妈妈给她讲了梁山伯与祝英台的故事,听完梁祝化蝶的传说,和蝴蝶化蛹破茧的成长历程,陈露就更笃定了与蝴蝶的不解之缘。

“我明白蝴蝶是在用自己的生命留给世界美丽,它不仅是单纯的漂亮,更是一种壮美。”

四岁之前,陈露只能趴在体育大院的窗台上,遥望冰场上飞舞的姐姐们。在无数次央求父亲之后,她终于如愿以偿,穿上父亲借来的冰鞋,踏上这片期望已久的冰场。陈露一上冰就展现出过人的天赋,只被姐姐们带着转了两圈,就能独自在冰上滑行。

她兴奋地大喊“我会飞了!”却在下一刻就摔倒在冰面上,父亲制止了想上前帮忙的两个姐姐,他站在远处,表情冷得像冰面,仿佛此刻的陈露不是他最疼爱的小女儿,而是他手下一名普通的冰球队员。

陈露立刻被激起了好胜心,从小就不服输的她不再嚎啕大哭,开始手脚并用地“自救”。

眼泪滴在冰面上,在无数次的挣扎、摔倒往复循环之后,陈露终于再次站在冰面上。这一次,严厉的父亲终于露出了赞许的目光。

1982年,李明珠教练从长春市的幼儿园中挑选了5个小孩,陈露便是其中之一,新世界的大门随之打开——有了专属的冰鞋,不用再往借来的大码冰鞋里塞棉花。

她哼着“小喇叭”节目里的曲子,偷偷把歌词里的“鸟儿会飞”改成“蝴蝶会飞”。她曾在长春零下三十度的冬夜里起床,曾在家里练基础动作练到小腿抽筋,也曾在开春融冰的湖面上踩出一片片冰冷的水幕,寒风裹挟着水汽凌厉如针,她的眼泪刚滚出眼眶,就迅速结成一粒粒冰珠落到冰面。

陈露开始明白,她第一次上冰摔的跤、吃的痛,只是她无尽苦难里最不起眼的磕绊。

陈露也开始明白,就算经历了这么多砭人肌骨的伤痛,就算她自暴自弃似的把冰鞋扔出老远、赌咒再也不滑冰,那份源自内心深处对滑冰的渴望,也依然会牵引着她重回冰场。

是的,所有顶级运动员,无论有多高的天赋,都是心怀这种最原始的源动力,才能经受住无限努力的折磨,最终有资格站在世界顶级的赛场上:“你自己所热爱的事业有明确的目标,你对金牌的渴望,无法被其他事情打败。”

多年后,作为被李明珠选中的唯一一名队员,陈露远渡重洋,到美国训练,她再次体会到了这种感觉。

“写一封信要一两个月才能收到,到冬天我们在山里训练,整个训练场都没人跟你说话,都快不会说话了。”

排山倒海而来的孤独感倒是其次,长期高强度训练带来的伤病,却是实实在在缠在她脚下的梦魇。

1994年,在取得冬奥会花滑铜牌、成为国家队奥运夺牌第一人之前,陈露的脚一度走不了路。但在拿下铜牌之后,她马上就忘了这种痛苦。世锦赛即将在日本举行,陈露下定决心,带伤参赛。

然而伤病如时间一般无情,在预赛之前,陈露脚伤复发,连合乐训练都做不到。她决定给脚打麻药,从第一天的一针,逐渐加量到预赛前的六针,长长的针管直扎入脚心,痛苦如怒涛一般奔涌至全身。

“刚打完麻药,我就马上跑到洗手间去哭,痛得直流泪。但是哭完还是要出去训练,还是要在公众之前表现自己的风格,尤其我代表的还是国家。”

医生最终看不下去了:“Lulu(国外花滑圈对陈露的昵称),你不能再这样下去了,你的骨头都裂了,它会毁了你的。”想上场滑冰的源动力,加上近在眼前的冠军奖牌,没人能抵挡这样的双重诱惑。

但陈露最终还是从麻药针的剧痛中冷静了下来,铤而走险不见得有好结果,退赛才是最明智的选择。

养伤的陈露有了更多时间恢复身心、打磨花滑节目。中国花滑选手素来以技术见长,但在编排、艺术效果上,却很难占到优势。陈露利用难得的充足时间听了大量音乐,最终找到了《末代皇帝》的开场曲。

在1995年的世锦赛上,伤愈复出的陈露开始抖露出破茧新生的翅膀:“那套节目滑得特别轻松,感觉是个全新的我自己,我自己在滑我自己想滑的节目,这才是完整、真实的我。”

其实在开场第二个转体的时候,陈露的身体轴心就已经歪斜,但她兴之所至,决定不做三周跳,只做两周跳。

陈露用这套不算完美的技术动作,夺得了自己的第一块花样滑冰世锦赛金牌,同时也实现了国家队金牌“零的突破”。

1995-1996年是陈露的职业生涯巅峰期,四站冠军系列赛,她三次站上领奖台。在加拿大举行的花滑世锦赛上,陈露与关颖珊展开巅峰对决,两个人的表现都堪称完美。

陈露甚至获得了两个艺术满分,但关颖珊也不落下风,她跳出了7个三周跳,同样拿下两个艺术满分。全场观众的起立欢呼不止送给陈露,国际评委们的打分天平,还是向美国籍的关颖珊倾斜了一毫米。

时至今日,国际滑联还会拿陈露的这段录像当教学片,“如果当时的裁判席有中国裁判,陈露也许就能夺冠。”李明珠教练后来说道。

但这样的假设已经失去意义,陈露还没来得及擦干眼泪,就要面对职业生涯最大的挑战——陪伴她艰苦成长的李明珠教练,因为教学方式等原因和她分道扬镳。

流言和误解铺天盖地,刚满20岁的陈露开始主动挑断那根绷紧了16年的弦,她不再像苦行僧似的控制饮食,睡觉的时候也不再顾虑平躺着会增加体重。她甚至故意降低竞技水平,就像小时候那样,把那双冰鞋扔出老远。

在矛盾、流言、批评、自暴自弃的旋涡中,陈露的状态迅速下滑,1997年的花滑世锦赛,关颖珊还开玩笑地说:“陈,你要是手下留情,我可是冰上女皇了。”但陈露无心玩笑,她只滑出了第25名,连入选奥运会的资格都没拿到。

1997年,刘洪云成为陈露的新任主教练,但陈露此刻已经出现了严重的心理问题,望着冰场上的选手们轻松地转着三周跳,她会不自觉地流下眼泪,站到冰面上过不了一分钟,兴奋的情绪就会一下子跌入谷底。陈露的体重已经涨到120斤,而她的信心却如蝉翼般脆弱:“怕得要死,已经钻进牛角尖了。”

重建信心的过程痛苦而漫长,陈露花了半年时间减到97斤,在国家体委举办的宴会上闻着香气就落泪。随着大赛的临近,刘教练也抓紧时间对她展开心理疏导,在不算专业但情真意切的关怀和引导下,陈露抱着“从头再来”的决心踏上赛场。

再次破茧的她顺利进入奥运会决赛圈,1998年的长野冬奥会,陈露做好了万全准备。她选定了《梁祝》作为表演曲,去加拿大请设计师定做比赛服装,设计师选择了神秘的紫色,把袖口设计得宽大轻薄。

当陈露穿上这身衣服时,还觉得袖子跳起来往外翻。但刘教练说:“你想,蝴蝶就是带翅膀的,往外甩一些,正好像翅膀在扇动,有种飘然的感觉。”

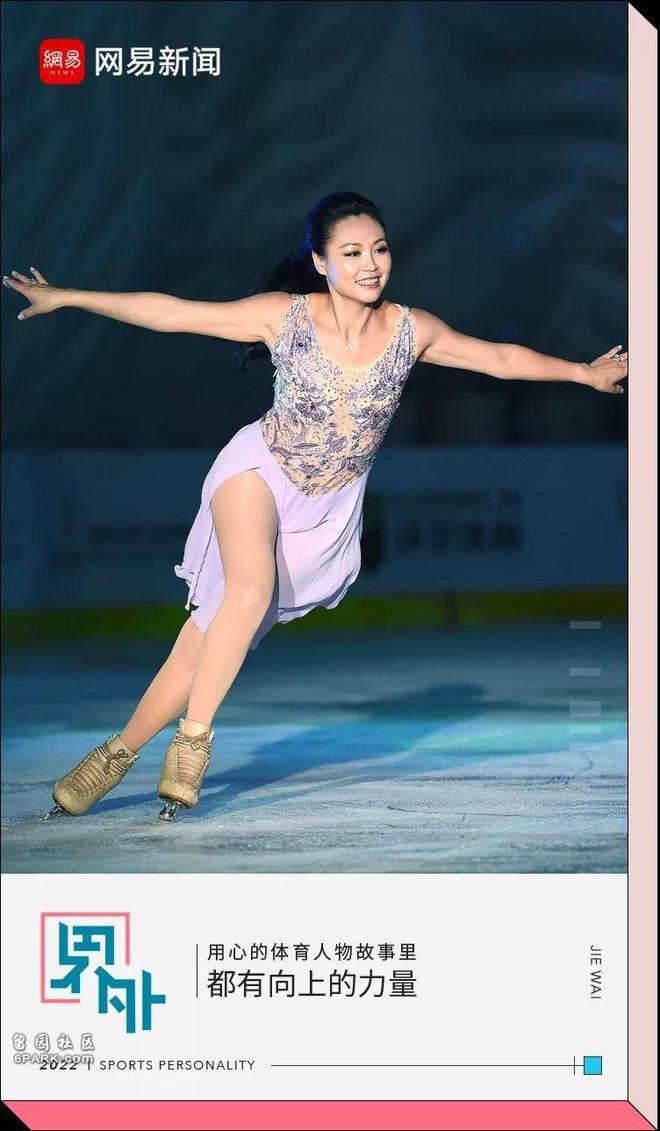

于是陈露从内到外都化作蝴蝶,她又找回了三年前那个“真正的自己”。这只孵化于长春的蝴蝶,在冰面上舞动了17年,数次折断翅膀,又数次重获新生。

现在,再次破茧而出的陈露俨然进入庄周梦蝶的境界,“感觉我已经不是我自己了,灵魂都脱离了出来,变成了一只蝴蝶。”

表演结束,陈露笑着哭着,跪倒在冰面上:“一直憋着一口气,支撑着自己一直往前走。哭的时候想,终于解脱了。”

对滑冰的痴迷、对战胜自己的快乐,让往昔的一切在这一刻化作梦与泪:她来到手捧棉衣的刘教练面前,单膝跪地,向这位临危受命的老师、比父亲小一岁的长辈,行最隆重的谢礼。

陈露最终夺得了奥运铜牌,而这也成了她最后的大赛表演。退役后的陈露专注于培养滑冰幼苗,推广冰雪运动,在她看来,冰雪运动的参与人数太少,无法积累出足够的人才基础。不是每个人都有足够的天赋和毅力,也不是每个孩子都能承受这样的旅程。

陈露的女儿安娜也在练习花滑,但和陈露的父辈们相比,安娜的训练环境就好了很多,她的母亲在训练上并不严厉,母女俩还能在冰场上开着亲昵的玩笑。

安娜还有歌舞方面的爱好,她向往的未来五光十色,不像母亲那样,单是一片白色的冰场,就挤占了全部世界。

或许这才是“陈露之后再无陈露”的遗憾所在,陈露已经决定,除非女儿主动问她,否则不会提起98年那场哭泣背后的故事。

仿佛一件线条优美的窄口瓷瓶,她的沉默中有着收敛的高贵。那是属于陈露自己的苦难与光荣之路,是冰上蝴蝶不可复刻的破茧传说。