乐晓 雲 骑着“火锅儿”在路上。受访者供图

从新疆到重庆,大约4400公里,截至1月21日,重庆奉节县人乐晓雲已经骑马走了半年零21天。现在,他距离家乡还有大约130公里,按计划,在过年前,他能赶回家和家人团聚。

以霍尔果斯为起点,途经昭苏,经由独库公路北段翻天山,乐晓雲骑着自己亲手挑选的菊花青马“火锅儿”,走过嘉峪关,穿越河西走廊,在祁连山上度过了自己29岁的生日,走坏了8副马掌,最终由秦岭入川渝,即将完成这趟漫长的旅行。

这是一场酝酿了一年的旅途,乐晓雲说,除了磨炼一下意志,他也想在路上思考一下人生。

一人一马萍水相逢

促使乐晓雲下定决心要去买匹马骑回家的直接原因,是妈妈催婚。

他已经28岁,大学毕业后上过几天班,但很快就辞了。因为觉得日复一日的生活太无聊,后来他卖水果,养鱼。2018年开始,他和朋友找了个海拔2700米的山泉,扔了些鲫鱼鲳鱼的鱼苗,“靠天长。”他这生意做得看起来潦草又随性,但是很符合他的性格,“我就是受不了拘束,而且也没什么耐心。”

耍耍哒哒的日子过了好几年,他一直觉得迷茫。2020年,他去新疆玩了一圈,心里朦胧生出一个想法——买匹马从新疆骑回家。这个想法有点过分天马行空,在他心里绕了很久,也没下定决心实施。直到有一天,妈妈又开始催他找女朋友。

“我觉得这是我最后的机会了。如果不去,可能会错过很多东西,一辈子后悔。”

那就走吧。揣上5万多块钱积蓄,乐晓雲坐上了去伊宁的火车。

“天马来兮从西极,经万里兮归有德。”汉朝时的西极,就是现在的昭苏。昭苏马被称作“天马”,昭苏,也被叫做天马之乡。

乐晓雲从伊宁坐车到昭苏买马,买什么马,他也做好了功课。“菊花青,只能是菊花青。”如同随意地选择养鱼一样,乐晓雲也看起来随意地选好了自己的同伴,原因很简单,菊花青马好看。

但遇到“火锅儿”,对乐晓雲来说,是一见钟情的缘分。

乐晓雲和“火锅儿”在路上的合影。受访者供图

那是在新源县一个巴扎(维吾尔语,指集市)边儿上,这匹菊花青马刚钉了马掌,被主人骑着溜达。在巴扎上闲逛的乐晓雲心想,就是它了,软磨硬泡,把这匹马买了下来。从5月23日到6月29日,乐晓雲看了有上千匹马,最终花费远超自己预期的价格,买下了要一起走天涯的同伴,取名“火锅儿”。

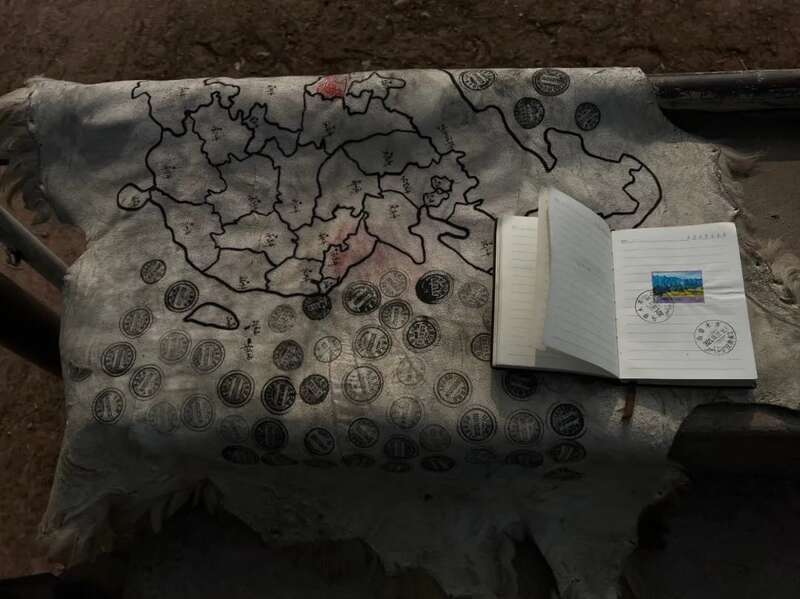

6月29日“火锅儿”到手,6月30日,乐晓雲花了一晚上时间,兴致勃勃地自己买羊皮画了个中国地图,寻思着每到一个地方,就盖一个邮戳,走回重庆后,这一路的路线上,就能完全“打卡”。

做好地图,一人一马就上路了。

出发前,乐晓雲(右一)自己做了个羊皮地图,走过一个地方就盖一个邮戳。受访者供图

但是出发的感觉,和他想象中不太一样。

帐篷是朋友送的,他自己买了个帐篷灯、一顶只露出眼睛的帽子、各种衣服裤子七八件……睡袋他买了个棉的,后来发现上了山就完全不够用,“跟没有盖一样”;蓝牙小音箱背了几乎一路,一次没用过;最有用的是300瓦的户外电源和40000毫安的充电宝,以及一只户外防水手电筒。零零碎碎的东西拢在一起,装了两个大编织袋。

“第二天晚上,我自己搭帐篷,根本就没撑起来。”毫无搭帐篷经验的乐晓雲发现自己小看了露营这件事,折腾半天后,在黑漆漆的夜里把帐篷铺在地上当了个毯子,睡了一夜,第二天一起来,他第一件要紧事,就是找人学习搭帐篷。

记着名字的小本本

作为一个只看颜值买马、帐篷都不会搭的小白,乐晓雲说自己能走完这4400公里的漫漫长路,一路上仰赖了很多人的帮助。他有一个小本本,上面每一页都写着人名。有的留下了签名的日期,有的留下了电话——这都是在途中帮助过他的人。一页页翻过去,有数十人之多,还有很多人,没有在这上面留下名字。

2022年1月1日,乐晓雲已经进入重庆境内,他的地图盖满了邮戳,小本上的人名也密密麻麻。新京报记者 杨雪 摄

克拉玛依独山子海棠村的都格尔遇见乐晓雲时,小伙子正牵着马走在大雨里。那是2021年的8月17日。“他被雨淋得湿湿的,鞋子烂烂的,袜子也烂烂的。”都格尔印象中,两人相遇是在独库公路上,小伙子狼狈不堪,牵着马舍不得骑,“他可喜欢他那匹马了。”给了乐晓雲一些物资后,都格尔开车离开。

一个月后,乐晓雲牵着马到了木垒县大石头乡朱散得村,在这儿,他歇了歇脚,到黑扎提家喝了一杯茶。“我爸妈当时请他来家里的。”时间过去太久,黑扎提想了一会儿才想起这个重庆来的年轻人。他是哈萨克族,汉语不好,接受采访时候交流全靠女儿翻译,“我爸爸记得那匹马,说是灰黑灰黑的,给他的马喂了一些草,让他来家里喝了茶。”

2021年10月中旬,邢龙在甘肃山丹县遇到乐晓雲时,他已经很多天没有洗澡,黝黑,瘦,身上脏兮兮。他叫住了乐晓雲,从车上找了点吃的,又叫乐晓雲去自己家里休息一晚上。

“大家都是在外面走的,能帮一下是一下。”邢龙在青海和新疆见过骑马的少数民族同胞,但是乐晓雲这样的还是第一次见。这一夜,因为小区里没法拴马,乐晓雲在邢龙家洗了个澡,最终还是找了公园扎营。

在独库公路上,乐晓雲和狼群擦肩而过。那是在乌兰萨德克湖附近,“火锅儿”一路上呈现出暴躁不安的样子。当天下午,“火锅儿”一直试图挣脱,乐晓雲自己背着行李,十分狼狈。

“一辆警车经过,警察说前两天两三公里外三只羊被咬死了,我才意识到‘火锅儿’这么暴躁可能是感觉到狼的存在。”那个晚上,乐晓雲没有露营,找了个旅馆开了房间,他选了一楼角落一间房,“火锅儿”就拴在门外,距离只有三米。这一晚上,每当“火锅儿”看不见他开始暴躁,他就出声哄慰:“火锅儿,莫怕莫怕,我就在这儿。”

逐水草而行

无论是人还是马,这一路都要吃喝睡觉。踏上旅途时,乐晓雲才意识到,自己最开始做的计划并不十分可行——他还需要考虑“火锅儿”的伙食问题。于是这一路上,选择路线就要考虑马是否有草可吃。

但吃草也不是随便吃吃就行。走到101国道石梯子道班时,“火锅儿”吃到了醉马草,整个马都打蔫儿了。最近的乡镇有40公里,乐晓雲拽着“火锅儿”走了近30公里,实在走不动了,想来想去打电话给哈萨克族的朋友求助。“你去找一找,醉马草附近就有甘草,那个就能解。”乐晓雲琢磨了半天,按照指示找到甘草,点到冒烟给“火锅儿”闻。“三分钟,‘火锅儿’脑壳就开始动了,眼睛就睁开了。”

骑着马是不能走高速的,但是可以走国道。经过城镇时,乐晓雲基本都选择从外围绕过去,尽量不穿过人流密集区。“只有一个县城,当时只能从城里穿过去,我就骑着马慢慢走,然后被交警拦下来。”乐晓雲感觉交警也有点发蒙,可能没遇到过类似的情况,“他要我下来牵着马走,我还跟他解释,这马要是真的惊了,我骑着能控制住,牵着可就不一定了。”后来,警车慢慢跟在他和“火锅儿”后面,目送他们出了城。

一路上,乐晓雲受到了很多人的帮助。受访者供图

交通并没有太大障碍,但扎营不是一件容易的事。乐晓雲扳着手指数了一下,在路上的近200天里,自己至少住了150天帐篷,除了偶尔运气好遇到可以拴马的旅馆,或者遇到好心人收留他一晚,大部分时间,他都在帐篷里度过一个又一个夜晚。

7月出发时还是夏天,一路走到秋天、冬天,气温越来越低,睡帐篷也越来越难熬。11月,乐晓雲到达临夏。早上起来的时候帐篷打霜,都没办法收起来,一分钟时间手就能冻僵。他只有把整个帐篷都搭马背上,边走边晒。茫茫黄土高原,一人一马一直上坡,太阳慢慢升起来,帐篷上的冰化成水,哗啦啦地往下流。

更麻烦的是钉马掌,从新疆到重庆,“火锅儿”一共用了9副马掌。走到山丹县时,“火锅儿”的马掌不行了,邢龙四处帮忙联系,终于找到县城里最后一家铁匠铺,但是一问,师傅上次钉马掌已经是十几年前的事情,“现在已经淘汰了,没有办法了”。乐晓雲最终选择从永昌走,因为那里有藏族牧民,能解决马掌的问题。

时间和路途改变一切

天越来越冷,走到祁连山,已经是一片白茫茫。乐晓雲穿着红色的雨衣,抽一支烟,“火锅儿”在旁边嚼几口草,远处的山脉连绵如柳絮,美不胜收。乐晓雲发个视频:“这场大雪如果下在重庆该多好。”

他在祁连山上度过了自己的29岁生日,冻得发抖的时候,妈妈打来电话,内容还是各种琐碎家里事。她不知道儿子此时正在一座1600公里外的大山上,牵着一匹马,慢慢地往家走,还要4个月,才能回到重庆。

“如果再来一次,我肯定是后怕的。狼、暴风雨、无人区。”乐晓雲感觉自己当初敢出发,也有无知者无畏的成分,“但是整个过程,我一丝丝的后悔都没有,从未动摇过。”

出发前,乐晓雲注册了一个短视频号。因为无聊,也没人说话,他偶尔会开个直播。最开始粉丝只有一二十人,还有一部分是认识的朋友。每天直播1-2小时,他只想分享一下新疆风景。

进入甘肃后,直播突然火了起来,涌入直播间的人越来越多。去年12月初,乐晓雲到达陇南市武都区,开始有人看了直播后专门去路上“围追堵截”他。随着他距离家乡越来越近,更多的人开始关注这个骑马回重庆的年轻人。有人会打出租车上山给他送打火机和食物,临走扔下一句“你要照顾好你自己”。乐晓雲觉得感动,他从这样简单的话里,体会到一种“轻描淡写的关心”,像是回到了家。

去年12月30日,乐晓雲粉丝有了一万多人,他已经进入重庆境内。粉丝“枫哥”专程找到他,给他送了补充物资。

从新疆霍尔果斯到重庆奉节,一共4400公里。一直陪伴着乐晓雲的,只有这匹菊花青。它是公马,今年8岁,正值壮年。

壮年的“火锅儿”有自己的脾气,也时常让乐晓雲头疼,在人和马最初的磨合期,他们也没有少磕磕绊绊。在草原上遇到母马,“火锅儿”会不管不顾追过去,一跑几公里,乐晓雲吭哧吭哧去追,对于这个毫无骑马经验的主人,高冷的菊花青马也常常不怎么愿意低头。

但时间和路途改变一切,陪伴让他们彼此熟悉。

“火锅儿”在路上。受访者供图

现在,钉马掌的时候“火锅儿”会撒娇,把800斤的身躯靠在乐晓雲身上,大脑袋放在他肩膀上,蹭一蹭。在马场里,乐晓雲一个呼哨,“火锅儿”就会颠颠儿地跑来,呼哧呼哧,摇头甩尾。

越来越多的人涌进乐晓雲的直播间,有人质疑作秀,也有人说他骑马走了几千公里,虐待动物,但他不屑于解释。“马有千里之志,非骑而不能自往。”他觉得“火锅儿”和他是彼此成全的关系,“我们是伙伴,彼此熟悉、互相信任。我们不是主人和宠物,它就像我的孩子一样,我们会一直在一起。”

他琢磨着回去以后,要在重庆郊区找个房子,“再破再旧都无所谓”,只要周边能有地让“火锅儿”偶尔跑一跑撒撒欢就行。“它活多久,我养它多久。”乐晓雲做好了心理准备,他和他的菊花青马,萍水相逢的缘分,将成为某种相依为命的羁绊。