2020年11月至2021年8月间,成都一所高校的在校生王曦注意到,自己的裸照被前男友多次发布到一款境外加密聊天软件上,并最终出现在色情聊天室里,还配上带有性暗示的文字,任人观看和点评。从那时起,曾经活泼开朗、热爱生活的女生,如今少言寡语,甚至需要接受心理辅导。在王曦看来,“裸照泄露风波”改变了一切。

正在经历这种遭遇的,远不止王曦一人。多名女性受害者发现,自己的私密影像被肆意传播。而发布者有身边的熟人、朋友,也有以“网恋”为名软磨硬泡获得影像的网友。

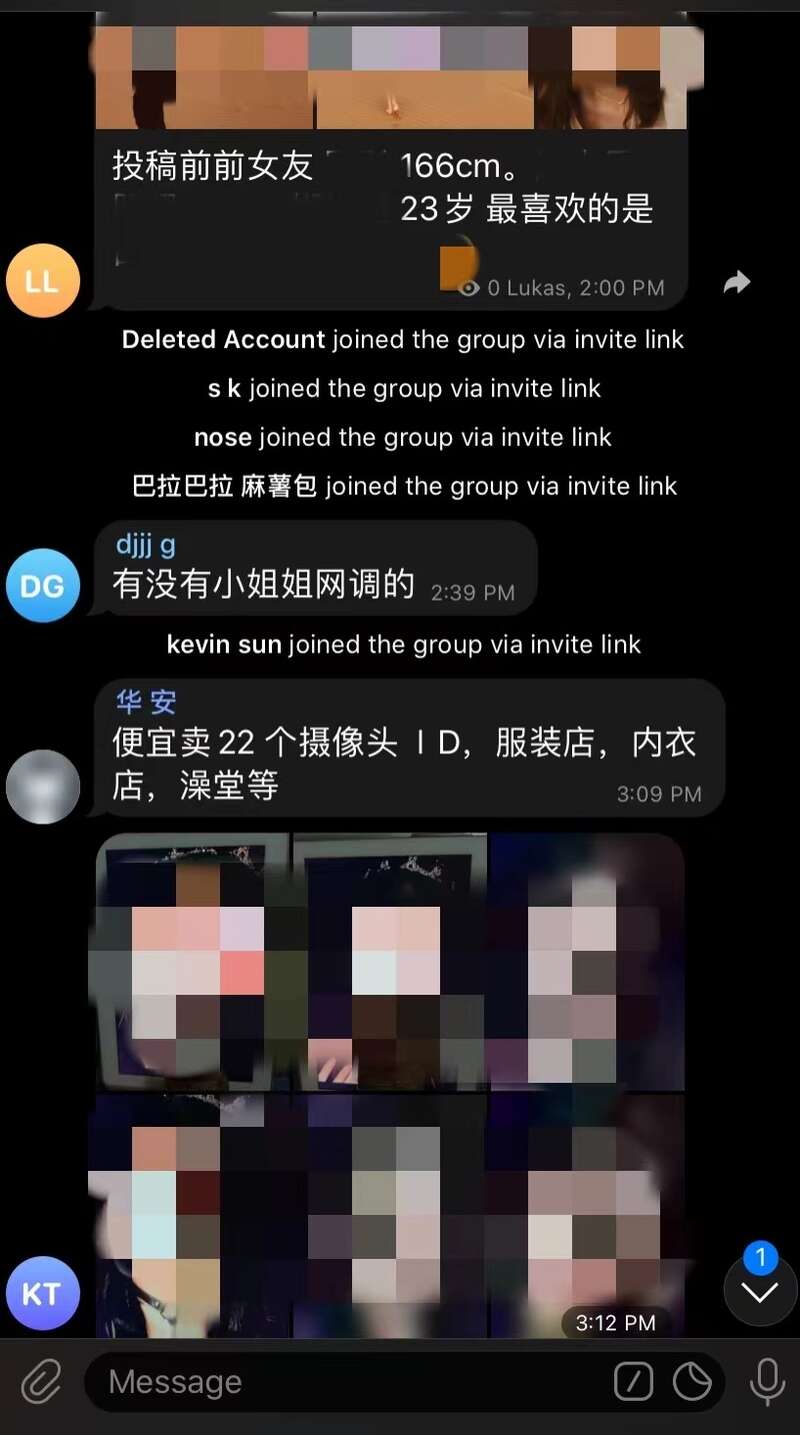

新京报记者调查发现,对年轻女性进行“围猎”,已经成为一条产业链。在一些色情聊天室中,每天发布的淫秽内容有两万多条。聊天室中的每位成员还可以再次创建单独的房间,部分需要付费后才能获得邀请进入。在聊天室内,还存在着“职业发布者”群体。以偷拍所得的所谓“打包资源”,以低价流通后,再通过聊天室寻找买家,打包出售。拍摄场景从商场试衣间到街拍,甚至是地铁和酒店。

聊天室被曝光后,女孩们决定站出来。她们组成志愿者队伍,在聊天室内“卧底”,收集群成员发布的淫秽影像和消息,再向警方报案,帮助其他受害者维权。

救赎与加害,正不断交织在色情聊天室内。

1月6日,群成员们将女性裸照、生活照等不雅影像公开发布。聊天室截图

当生活“被拖入死角”

王曦口中的“变故”,发生在大三这年。

20岁的王曦就读于成都一所高校,爱读书,曾经的梦想是成为一名作家,喜欢参加社会活动,课余生活被各种兴趣爱好填得满满当当。

2020年11月,一条来自陌生网友的私信,彻底将王曦的生活打乱。“你的照片被人发布到推特的色情账号上了。”

根据网友提供的链接,王曦点击进去,看到几张自己的生活照。“有人想玩吗?可以提供更多她的私密视频。”

照片被配上带有性暗示的文字,让王曦不寒而栗。

这仅仅是噩梦的开端。

通过色情账号中的链接,王曦轻易地进入一个境外的网络聊天室,满屏暴露的画面冲击着她的心:聊天室中,肆意发布、传播着数以万计的女性裸照和淫秽视频,女孩们被冠上各种羞辱性的词汇。

在聊天室里,王曦发现的已经不是生活照,而是自己的裸照。这些裸照被多次传播点评,“几万人浏览了我的私密照片,我感受到了极大的侮辱。”

王曦记得,自己当时浑身发抖,一边流泪,一边退出聊天窗口。

在事发后的几个月里,为了不再触碰伤心事,王曦想尽办法:要填满所有的时间,她以几倍的精力投入到学业中,但心理上的创伤难以愈合。逐渐地,王曦出现了严重的睡眠障碍,不想走出宿舍,无法集中精力做事情。

有着类似遭遇的,还有相当数量的女孩。实际上,类似的伤害从未停止。

新京报记者联系到的多名受害者中,除两名上班族外,其他均为15岁-22岁的学生,喜欢在社交平台上分享自己的动态和各类生活照片,这使她们成为“狩猎目标”。

15岁的李橙正在读初中二年级,课余时经常将自己的舞蹈视频和生活照发布在短视频平台中。据李橙称,2021年12月,自己的短视频平台账号中不断出现大量的辱骂评论和私信。经过辗转了解,她发现自己多张身穿校服的照片和短视频,被搬运至境外社交软件的色情聊天室中,并被合成淫秽影像。

李橙对照片泄露的危害了解并不多,只知道这是件丢脸的事情。她说,自己因此偷偷哭过几次,但更害怕被更多人知道。

“我想我不会去报警,比起逮捕他们,我更怕别人误会我,怕他们不相信我是受害者。”李橙告诉新京报记者。

而焦虑和恐慌一遍遍将王曦拽入死角。“身边的人是不是都看过我的裸照?”“父母同学知道了怎么办?”“照片和视频会不会无止境的传播下去。”

这些问题,不分昼夜的充斥着王曦的大脑。她没有向任何人提起这段难以启齿的经历。王曦一遍又一遍地说服自己“要忘记”,但于事无补。

“我经常躺在床上,脑子里就会浮现很多人看过了我的裸照,然后骂我、指责我的样子,我想吐,感觉头晕目眩。”王曦试图忽视这段遭遇,但始终无法从恐惧中抽离。

1月6日,群成员们将女性裸照、生活照等不雅影像发布在聊天室内。聊天室截图

“危险”来自身边

加害者和受害女性之间,往往并非素不相识的陌生人,危险可能来自身边。

由于照片的高度私密性,王曦很快将前男友杨某锁定为“嫌疑人”。之后,杨某也毫不避讳地向王曦承认,自己就是裸照的发布者。

王曦说,自己与杨某在高中毕业后确定恋爱关系,在长达两年的交往中,曾多次因为琐事发生争吵,“但我从来没想过他会做这样的事情,只是觉得他性格偏执。”

受害者梁飞的照片,就是被“好友”发布到聊天室里的。

2021年12月,梁飞正和朋友一起吃饭,手机屏幕突然亮起。消息栏中显示,一个朋友告诉她,自己在聊天室中看到她的照片。

梁飞发现,被泄露的照片时间跨度极大,数量达三百多张,其中大量的照片来自于朋友圈,以及随手拍给亲朋好友的生活照。这意味着,只有跟她有日常联系的人才能看到。

“看了那些东西后,是一种难以名状的难受。”梁飞意识到,这是一起熟人作案。

令梁飞崩溃的是,在整理信息的过程中,一个十分熟悉的账号浮出水面:梁飞有些紧张的向那位好友发送了一条信息,“我的那些照片是你发上去的?”对方没有回答。

“他学习很好,在一所985高校念书,我发现这件事情的时候,第一时间告诉了他,他还一直宽慰我。在发现他的账号和头像前,我还在发送祝他考研顺利的信息。”梁飞说,在多年的时间里,两个人曾是彼此鼓励、相互倾诉的伙伴。

一部分受害者的私密视频,是在网友的软磨硬泡下主动交出来的,她们是“情色圈套”中的被围猎者。

程英被卷进来时,刚刚从校园步入职场。

2021年5月,程英在一款交友软件中结识王某,对方的嘘寒问暖很快俘获了程英的心。“我对他慢慢地产生了好感和某种信赖感,经常和他分享工作中的不愉快和生活上的琐事,顺其自然地就把自己的信息都告诉他了。”

在程英的印象里,王某温柔体贴又有礼貌,从未有过冒犯性的语言。

进入“热恋”后,程英放松了戒备,视频通话逐渐代替文字聊天。据程英回忆,每晚下班回家后,她都准时接通视频。“我根本没想那么多,还以为这是恋爱中的常规操作。”

一个月后,王某第一次提出“裸聊”要求。他要求程英脱掉衣服,扭动身体,穿上丝袜或是撕开衣服。“我一开始不同意,他就会立马失联。这让我心慌,我知道被他套牢了。”程英彻底陷入了“爱情”里,在网络中对陌生男性交出自己。

程英说,在交往过程中,王某曾多次拒绝她的见面请求。逐渐地,程英开始对这种“网恋模式”感到不安,开始抗拒和王某进行视频通话。但她没想到,更大的伤害随之到来。

王某提出让程英拍摄情色视频的新要求。“他说会给我钱。我没同意,他就开始威胁我,说我的视频截图都在他手机里,不同意的话就会发到网上,发到我公司的邮箱。”

起初,程英没有理会王某的威胁。2021年6月3日,王某对程英下了最后通牒,程英害怕了。此时,她才真正意识到,自己掉入巨大的骗局和圈套中。

截至2021年10月,程英先后拍摄了十几条视频和若干照片。“他承认过把我的那些视频拿去卖,我觉得我变成了一个工具。”程英说。

在痛苦和恐惧中挣扎半个月后,程英换掉了手机号,匆忙地收拾好行李后,回到了江西老家,决定彻底结束这种生活。

回到老家后,程英找了一份新的工作。因为工作原因,程英经常要去不同的城市。对于程英来说,那段“网恋”带来的恐惧无比深重,“我很怕他通过什么手段找到我、威胁我,一个人走路的时候,我会下意识地盯着每一个路过的人,每次入住酒店,我会打开手机手电筒仔细排查有没有摄像头,甚至很排斥身边的男性。”

1月11日,在给新京报记者的回信中,程英说,自己至今都未见过手机后的那个男人,甚至不知道他的真实姓名。

虽然事情好像过去了,但程英清楚,她不是第一个被“迫害”的女性,也不会是最后一个。“这一切也许还会继续,但我没有办法。”

聊天室中的每位成员可以再次创建单独的房间,有的则需要付费后以邀请制进入。聊天室截图

“献祭你的女友”

新京报记者调查发现,色情聊天室的背后,是一款服务器设在海外的匿名加密通讯软件,人数最多时达28万人,群内成员所发布的文本信息和影像,均可以被无限时的撤回。

在此之前,一度轰动全球的“韩国n号房”事件,便是在这款社交软件中实施性犯罪的。

1月6日,新京报记者匿名进入上述聊天室,群公告显示:“献祭你的女友、亲戚、姐妹、朋友”。

在聊天室内,女性被称为“奴隶”,管理员和群成员们高频次地发布不同女性的私密照片和视频。此外,群成员们不间断地公开女孩们的姓名、就读学校名称及手机号码。

通常情况下,女孩们的照片被私自下载后,再经过PS技术,合成裸照动图发布在聊天室中,不少网络博主、明星的照片也出现在其中。

截至1月9日,仍有超过6万人活跃在聊天室中,群成员们“踊跃发言”,每日发布的涉淫秽内容有两万多条。

在上述聊天室内,还聚集了不少“恋童”人士,相互传授实施对幼女“迷奸”的技巧,买卖关于幼女裸体的“资源”。

此外,聊天室中的每位成员还可以再次创建单独的房间,有的免费入群,有的则需要付费后以邀请制进入。

在众多衍生聊天室中,由7000人组成的 “熟人信息共享群”,因尺度更大和更加猎奇最受追捧。群管理员声称,支付十元后就可以获邀入群。在聊天群内,大量用户自发成为“黑客”,攻占其他社交平台,人肉搜索他人信息。而一部分加害者还会主动暴露自己的行为,并以此获得“快感”。

类似的房间随时出现,又随时解散。1月10日,新京报记者发现,上述案件被媒体报道后,多个聊天室相继宣布解散,但新的情色聊天室又一茬茬地出现,人数最多的有近两万人。

1月11日,群成员和管理员将女性信息公开至聊天室内,并发动他人对其展开网络轰炸。聊天室截图

被贩卖的“资源”

如果说色情聊天室是一个信息发布和买卖资源的场所,在其背后,还存在一个贩卖“资源”的供应链条。

一个聊天室的管理员刘某告诉新京报记者,在众多聊天室内,存在着职业影像发布者,逐渐壮大成为一个群体。

刘某介绍,职业影像发布者,以大学生和没有工作的年轻人为主要目标,在大学校园或交友软件中搜寻“猎物”。“他们的普遍套路是先骗取信任,获取女孩的个人信息,精确到家庭住址,紧接着就是威逼和利诱。”

这些发布者的所谓“打包资源”,大多来自偷拍,从商场试衣间到街拍,甚至是地铁和酒店。图像和视频以低价流通,再通过聊天室寻找买家,打包出售。“50元就可以买到一个家庭监控的账号和密码,几百块可以去买监控,自己想拍的话,电商平台上花200块就能买到针孔摄像头。”在刘某看来,获取他人隐私毫无难度。

据新闻晨报1月8日报道,一名女性博主曾发视频控诉,自己遭到街拍者偷拍裙底,并将照片上传至色情网站供人付费查看。

有受害者告诉新京报记者,在照片泄露后,自己的影像出现在多个国内网站的论坛中。

受害者们多次联系论坛工作人员,要求将自己的影像下架并删除,但对方却表示,根据素材价格支付打包费后,即可将一组影像买断,价格在800至1200元不等。

新京报记者调查发现,上述论坛均为付费会员制,会员费每月50元-100元不等。在不同的视频板块中,情色视频每小时更新一次,其中视频最高浏览人数高达680万。进入论坛的会员,可通过发布色情影像获得金币,再将金币兑换成会费。

取证之难

受害者们发现,由于网络空间的匿名性和私密性限制,维权成为一件需要耗费大量时间和精力的事。

一番犹豫后,王曦最终决定报警。

但接到传唤的杨某,早已将聊天室中的痕迹删除得一干二净。因无法调取聊天室中的相关纪录,关键证据缺失,警方无法认定杨某的违法行为,王曦的第一次报警无疾而终。

1月10日,新京报记者致电接警的派出所,工作人员表示,案件涉及个人隐私,不便对外透露具体情况。

裸照风波后,王曦始终关注着聊天室中的动态。

2021年5月,王曦再次发现,自己的多张裸照出现在聊天室里。“他们肆无忌惮地评价我的样貌,谈论值多少钱,甚至还说要找到我的同学,把照片发给他们。”看着越来越多的照片被广泛传播,王曦对杨某发出警告,要求停止散播其裸照的行为。

但杨某并未就此停手。2021年8月,杨某再次将王曦的生活照片合成裸照和不雅视频发布。王曦忍无可忍,随即再次向学校所在辖区派出所报警,民警接警后对杨某进行传唤。

王曦向警方提供了影像截图,以及与前男友的短信记录等。但因为数量不足以判定为犯罪情形,无法以刑事案件立案。最终,因通过通讯工具传播淫秽信息,杨某被警方处以治安拘留5日的处罚,并收缴作案工具。

相关办案民警向新京报记者证实,虽然杨某承认发布王曦照片的行为,但影像和音频的数量,仍会是公安机关处理此类案件时的重要依据。仅靠少量几张截图和文字对话,难以认定犯罪行为。另一方面,由于涉案社交软件的服务器在境外,在调查取证上面临实际性困难,例如用户匿名、信息端加密、聊天信息定时摧毁等功能,也变相地增大了侦破难度,甚至成为“不法之地”的培养皿。

也并非没有维权成功的先例。当梁飞拿着聊天记录和收集的证据报警后,办案民警告诉梁飞,根据我国《个人信息保护法》以及最新修订的《民法典》,未经肖像权人同意,不得制作、使用、公开肖像权人的肖像;任何组织、个人不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息,不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息。这起案件涉及肖像权被侵犯,梁飞有权利要求对方停止发布照片、消除负面影响以及给予相应的精神损失赔偿。

经警方调解,梁飞的案子最终以消除影响和精神损失赔偿画上了句号。2022年1月9日,上述派出所向新京报记者证实这一警情,但未透露案件具体情况。

刚满21岁的梁飞,此前从未关注过类似话题,她站出来,把自己的遭遇写成文章,除了讨个说法,还想警示女孩们:提防来自身边的危险。

“在聊天室中随手划到的上千条影像,对应的可能是一段段友情、爱情、甚至亲情,哪怕是再亲密的人,也不能卸下所有防备,这是保护自己的基本防线。”梁飞写道。

维权成功,却意味着更大的风浪袭来。文章发表后,梁飞的个人信息很快被公开在聊天室里。很多陌生人利用社交平台对其进行“轰炸”,发送威胁、辱骂或骚扰的邮件和私信,甚至定位她的位置。“我其实很害怕,我做的是铤而走险的事,我的身份、生活完全暴露了。”

此后,梁飞注销了所有社交平台账户,也没有再分享过任何生活照片。

截至1月13日,最大的聊天室人数超过11万人。聊天室截图

加害与救赎

女孩们决定站出来,给正在经历中的受害者以勇气和力量。

令王曦不能接受的是,在拘留释放后,杨某照旧返回学校上学,生活并未因此受到任何影响,反而更加高频地活跃在色情聊天室中,分享着女性的照片。“如果这个人还在反复做这个事,真的无法释怀。”

为了摆脱这种长久的焦虑和恐惧,将“加害者”绳之以法,王曦咨询了多位律师。律师表示,此类案件在报警后以刑事案件立案的机会并不大,以民事诉讼获得赔偿的女性受害者也少之又少。

北京泽博律师事务所的叶小珊是一名热心于维护女性权益的律师,她向新京报记者介绍,在此类案件中,如涉嫌侵害个人名誉权、隐私权、诽谤等,也可以由被害人自己或法定代理人向人民法院提起诉讼,也就是自诉案件。但在自诉案件中,其难度首先在于个人收集证据,其次在于被告人要承认自己的犯罪行为。

今年1月,多个聊天室被曝光后,女孩们自发组成志愿者队伍,目前群里已经超过320人,梁飞和朋友也加入了进去。她们活跃在聊天室内,收集群成员们发布的影像和消息,然后联系网警处理。

王曦也成为了志愿者中的一员,“卧底”在聊天室内寻找证据。“每次进入聊天窗口我都要屏住呼吸。”王曦说,她不认识群里那些女孩的脸,但却始终无法忘记那些照片,和异性们对此加以讨论的样子。

救赎与加害不断地交织在聊天室内。“我的手机要是被警方拿到了,估计够判刑了。”“这种软件又不会留下痕迹,逮到你又能怎么样?”在女孩们努力自救的同时,在聊天室内,有人发出了这样的声音。

王曦说,经过 “裸照风波”后,自己变得少言寡语,空闲的时候也很少出门,习惯一个人打发时间。2021年8月,经医院诊断,她患上了严重的创伤后应激障碍和抑郁症。

接受采访时,王曦一个人躲在宿舍的厕所里,“我还在尝试坚强,比起现实世界中,来自网络的伤害更加隐蔽而且无处不在,根本无处躲藏。”

王曦试图用几声咳嗽掩盖住哭腔,紧接着,又发出几声清脆的笑声。

(应受访者要求,文中王曦、梁飞、程英、李橙为化名)