是一个土生土长的广东人,

但从2007年开始,

他便一头扎进了江浙沪的弄堂里,

为里面善良的人和古朴的生活着迷。

2009年,开始搬迁的居民

2009年,一个老式理发店

2010年,洗完马桶的邻居偶遇聊天

2009年,奶奶给孙女扎头发,爷爷喂饭

10多年间,

他拍摄了十几万张照片和大量视频,

记录下江南水乡最后的影像,

一系列作品获得了侯登科纪实奖提名,

和中国SAP艺术大奖年度摄影艺术家等奖项。

2010年,一位吃雪糕的男子

2011年,玩滑板的小朋友,鱼骨天线已成为时代产物

2010年,一位女孩骑自行车经过,几位下班的职工回头看

2009年,时尚女孩与执扇的男子

橹公摇着小船送人们上班,

老先生穿戴讲究地在河边喝春茶,

丈夫在屋前给妻子洗头,

邻居们在弄堂里洗衣、做饭、洗澡、晒太阳,

共享一种亲密温暖的邻人关系。

然而随着弄堂的消失,

这种亲切淳朴的生活也一去不复返。

2010年儿童节,孩子们用洗衣板当球桌

2011年,两位近百岁的老邻居在说悄悄话

2009年古运河边,孙女帮奶奶晾衣服

2012年,两只亲吻的猫

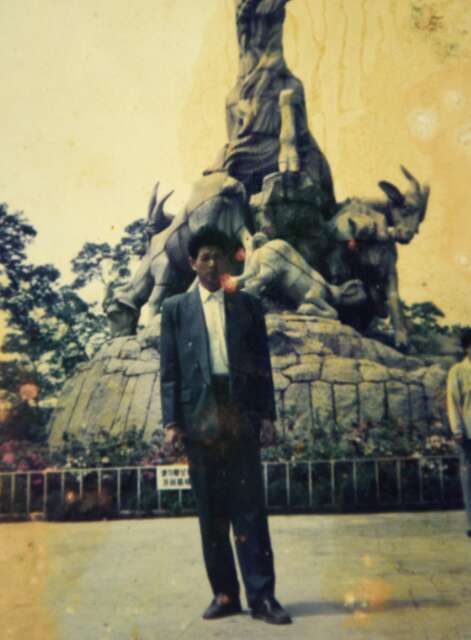

2013年,陈亮回到故乡湛江东海岛,

发现这里同样经历着剧烈的变迁,

他穿上父亲的旧西装,

跟这片土地一一合影,

仿佛李沧东电影《薄荷糖》里走出的人物。

我们在农村老房子里见到陈亮,

很表示享受如今的创作和生活节奏,

也不免感叹:

“人往前或者往高爬稍微容易一点,

但往后退特别难。”

自述 陈亮

撰文 刘亚萌 责编 倪楚娇

陈亮回到老家,穿着父亲的旧西装进行创作

11月的湛江还很热,阳光十分强烈,这里曾经是《隐秘的角落》的拍摄地。

从市区驱车40分钟才能到达的东海岛,正在进行热火朝天的改造,一辆辆重型货车呼啸而过,带起灰蒙蒙的尘土。

我们来到陈亮老家龙安村的二层小楼,屋外的香蕉树上,果实正在成熟。院内,在龙眼树茂密叶间透出的光影里,我们聊到过去江南生活的种种细节。

无锡清名桥附近的粉墙黛瓦

2007年,他在广州的报社实习,对方迟迟不给转正的答复,他为此错过了很多机会。正好无锡一家报社发出邀请,他也向往古诗词里的江南意境,很快就决定前往。

古运河边,八十多岁的老鞋匠在穿线

晾晒衣服的妇女,一只手撑衣架,一手端碗

翘着二郎腿看包的人们,墙上黑板是粉笔写的商品价格

小宝宝在弄堂里泡澡

小桥流水人家的江南,给他带来了很多新奇体验,他乐意走街串巷,跟形形色色的人唠嗑聊天,也将镜头对准了这些可爱的人和生活,意外留下了十分珍贵的影像资料。

一位盯着电子称仔细看的老人

邻居间开玩笑男子假装用石头扔小狗,女主人赶紧过来制止

在拍摄了江南弄堂系列后,他获得了大量赞誉,然而回望故乡东海岛,他自己曾经依恋的旧日传统和生活方式也在急遽变化。

他感受到巨大的割裂感,开始用一张张照片重新丈量、认识故乡。他给父母亲人拍照,给破碎的村庄拍照,拾回那些已经模糊的或者失去的记忆。

以下是陈亮的自述:

2007年无锡清名桥古运河

邻居们在弄堂里纳凉休闲

2007年我坐着火车前往无锡的报社工作,住在清名桥界泾桥弄一带。

这里符合我对“江南水乡”一切的想象——古朴的桥、粉墙黛瓦、小船来来去去,我就很喜欢。

后来住久了,就发觉这里的人很亲切质朴,让我这个异乡人有一种接纳和归属感。

2009年无锡界泾桥弄,93岁的陆爱娣在太阳下缝被子

我听不懂无锡话,他们就慢慢用普通话跟我讲。邻居们经常会跟我打招呼“小陈去上班啦”、“小陈吃了吗”,我原本以为只有父母才会这么问候。

过年过节,他们会叫你一起吃饭,杀了鸡杀了鸭也会叫你。有时候我也不太好意思去,他们就直接把一些肉菜盛碗里端过来给你了。

2009年陈亮所租住的弄堂里,邻居儿子结婚

婚礼主人家给邻居们送糖水喝

我住在界泾桥弄24号,邻居儿子结婚的时候,老人家拎着一个大铁皮桶,里面装着糖水,挨家挨户敲门,一大瓢舀到你碗里。那个糖水很甜很腻的,我吃了,觉得特别开心。

所以我特别喜欢拍弄堂,特别喜欢在里面穿梭。

2007年无锡伯渎桥,买菜回来的妇女

2008年无锡锡沪弄,居民给爱犬洗澡

从2007年到2018年,我大概拍了有10多万张照片,数码的、胶片的,还有一些视频资料。

渐渐地,清名桥开始有人搬迁了,我就感到一种迫切。我后面还去了苏州芦墟、黎里、浙江双林、上海这些地方,有意识地去做江南弄堂的记录。

2010年上海天潼路,一位妇女刚刚刷好马桶

2011年浙江双林,划船出行的居民

2013年无锡大窑路雪景

我觉得这里是残留的真正的江南水乡,建筑只是一部分,最重要的是人,是浓厚的生活气息。

水弄堂里,好些人习惯坐小木船出门。无锡乌龙潭渡口,有100多年历史,过河的船还是摇桨橹的那种,坐一次好像是3毛钱还是5毛钱。

2007年乌龙潭渡口,桨橹小船载客过河

后来附近建了新桥,生意少了,橹公只能摇着一支空船来来回回,有时候喊个岸上的人跟他下象棋,另一只手还摇着桨橹,在河里荡。

生活也真的很无奈,他没有什么收入,就依靠这些时刻来做个排解,不过里面也有他自己的浪漫和怡然自得。

2011年无锡吴桥西路,居民们早起烧煤炉

大爷被煤炉里浓烟熏到

弄堂的早晨是很热闹的,家家户户第一件事就是用煤炉烧水,因为比较省钱。

拿着蒲扇的这位爷爷,住在大通弄,煤炉需要用木屑引火,他就拼命地扇,结果把自己熏得够呛,我在旁边都笑了。正好孙女上学,捂着嘴飞快地跑走,她也觉得爷爷好搞笑。

居民们在老井打水

居民们在老井打水然后大家会洗衣、吃早饭,水井里面的水冬暖夏凉,很多妇女清早就会聚在这里。洗好的衣服穿在竹竿上,架在桥边的护栏上晾晒,小孩子也会来搭把手。

小朋友调皮地挡住邻居去路

暑假中的孩子们

房子修得密,里面的空间很狭小,白天门都是开着的,到晚上睡觉才关门,小孩子就到处乱窜,玩得疯。

弄堂公共空间是所有人的,会打扫地特别干净。夏天大家会在外面吃饭,穿堂风很凉爽,有好吃的会互相分享。

2010年无锡丽新工房,丈夫帮妻子洗头

2010年无锡丽新工房,丈夫帮妻子洗头在弄堂洗头、洗澡的也蛮常见,很多人家里是没有卫生间的。

这对夫妻也有60来岁了,丈夫给妻子洗头,一瓢一瓢淋着,她头一低,水都得上去,没了再接着来,我就觉得这个缓慢的过程很打动我。夫妻日常生活里的那些点滴,很朴素,也很难得。

2010年无锡盛新里,一位大叔在弄堂里洗澡

这位大叔是我在盛新里拍的,他就很陶醉在这种夏天凉水的清爽里,我举起相机,他也不介意,还跟我聊了会,蛮逗乐,女邻居从这里经过,她也觉得没什么。

老人与小朋友比劈腿

清名桥是大家相聚相逢的地方。大家傍晚的时候会到这里散步,小朋友一看大爷在那压腿,说我也行,就要跟他比一下,结果PK不过大爷。

我还看到两位老人,好像是很久没见了,在桥上偶然碰到,手握着手啊,眼泪都出来了。

本地阿婆给外地阿婆刮痧

住在这个地方的人也不算是富裕的吧,可是大家都非常非常善良,外地人和本地人关系特别融洽。

有个来自苏北的阿婆,在界新桥弄租了房子,她每天骑着自行车送煤气罐,特别重的活,很辛苦,干久了腰不太好。

另外一个阿婆是本地人,时间长了成邻居了,用勺子弄油涂在背上给她刮痧,缓解腰痛,我看了特别感动。

2012年苏州松陵盛厍弄 63岁杨兰珍坐在结婚时订做的床上

2011年无锡荣巷,酒足饭饱后悠然自得的老人

一个典型江南人家的堂屋

一开始我主要是街拍,抓到什么是什么,晃荡次数多了,附近居民们也都认识我了,有了信任感。

我就问能不能进家里面拍,他们比较欢迎的,当然也有人拒绝了,成功率50%吧。我会先跟他们聊聊天,问问他们的人生故事,然后再给他们拍肖像,以及家里的静物,断断续续大概拍了200来户人家。

2009年,古运河边喝春茶的老先生

住这一片的不少是大家族的后代,那种儒雅的古朴的气质,不经意间就会渗透出来。

我在运河边就遇到一个老先生,当时是春天,柳树刚出芽,他家就在附近,西装皮鞋,围巾礼帽,弄点春茶,晒晒太阳发发呆,特别好。

2010年无锡绿塔路,吃雪糕的男子

绿塔路抓怕到的一位大叔,戴着墨镜,一身白西装,腰间别着白酒和报纸,手里拿着雪糕,特帅气,像90年代香港电影里的周润发似的。

2009年清名桥,一位算命先生

还有一个穿的像空军的老爷子,姓殷,其实是个算命先生,特别有江南人那种傲气。

2009年常州潘墅,一位穿着白衬衫打领带的农人

常州潘墅镇里有个老茶馆,突然就走进来一个人,上身是衬衫领带,西裤是卷着的,腿上还有泥,我问了才知道,他是刚刚耕了田回来的,就觉得很不可思议,还以为是干部下乡的呢。

2009年无锡荣巷理发店

2010年无锡大坊桥理发店

荣巷以前住了很多大家族,这里有个理发店,50多年历史了,里面的物件都特别旧,桌子椅子都没换过。

师傅穿着白色的大马褂,让你舒舒服服躺着,用热毛巾给你敷个脸,胡子上抹泡沫,贴着脸慢慢刮,最后还给你掏耳朵,来的客人都特别享受,我听说一些达官贵人也会专门跑回来这里理发。

但是这种属于旧日的生活是很容易消逝的,整个无锡城都在大步迈向都市化现代化,弄堂也面临改造。

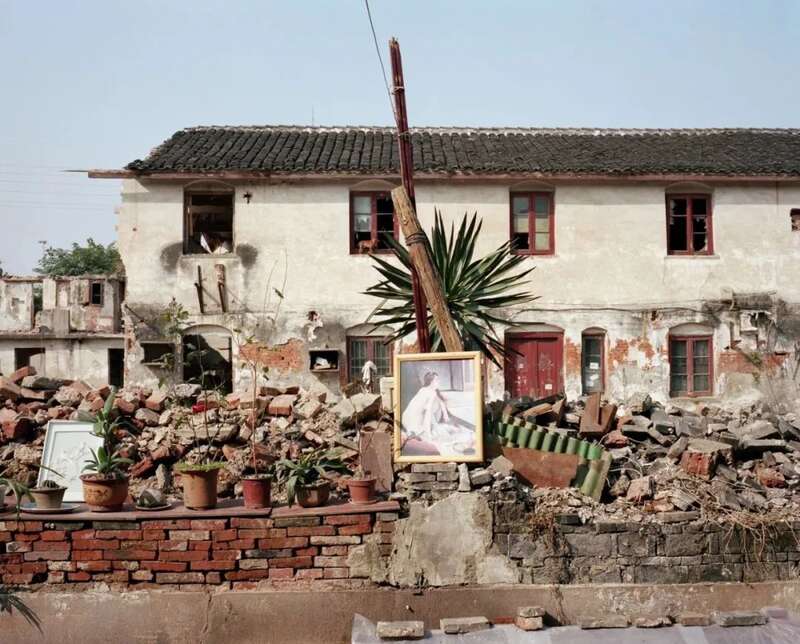

2009年曹听生一家搬迁

曹听生那家,就住在清名桥头,100多年的老房子,生活了几代人。搬家这件事,可能是他们压根没想过的,以为会住一辈子。

他们家是第一批要搬的,那天他们召集了子女回来吃团圆饭,之后就开始搬了。

很多家具有几十年,在我们看来是无用的,对他们来说都很有感情。柜子没法从正门出,只能从窗户里面吊出来,搬家工人扛着缝纫机,曹听生的媳妇一直在旁边盯着,生怕不小心磕碰着了。

老街区面临改造

搬家,年轻人是比较欢迎的。说实话这里的生活条件并不是很好,空间狭小。

但对于老一辈人来说,这里不仅仅是个房子,而是他的家园,有他熟悉了一辈子的朋友和邻居。

2008年无锡南下塘街和平书场,老人们贴着舞台坐着听

住在电梯房里,不可能像弄堂里互相随意串门了,也不会再有这样的书场,供老人们消磨时光。

我陆陆续续拍了江南弄堂10多年,发表在网上,或者做展览,很多人找到我,说照片里曾经是自己的家、自己的亲人,我就觉得我做的事情还是有价值的。

陈亮的家乡东海岛

我在江南待了这么多年,猛然回头看,发现自己的家乡也在经历剧烈的变化。

我出生在广东湛江东海岛,它有中国最绵长洁白的海滩,岛民们主要以打渔和农耕为生。

东海岛渔民们,左一曾是陈亮的同学

童年的记忆是特别美好的,家就离海边一两百米,海里游泳,山上摘野果,沙滩看星星,甚至我小时候都不怎么缺零花钱的,在海边捡一些螺,岸边就有人收购。

这么多年在外面漂泊,支撑我最重要的力量就是这些记忆,它让我感觉身后总有一个安心的地方。

由于填海,被埋了一半的祠堂

东海岛正在经历剧烈变迁

但是这些年东海岛完全不一样了。

它原本在1990年代要被开发成旅游度假区,修了很多别墅,最终失败了。大概从2009年开始,很多重工业大厂进来了,大批的农田和村庄被夷平,能捕鱼的海域也在减少。

赚了钱的人都远离海岛,搬到市区里去住。我就很强烈地要回来,记录这一切,没钱也要创作。在2013年,我就辞了无锡的工作,彻底搬回来住。

东海岛每年春节举行“年历”活动

一开始只是单纯记录。东海岛保留了非常好的闽南文化,很野生的感觉,春节我们有年历、游神,每月各个村有神诞节,镇里的集市也非常有意思。

2014年的时候,我妹妹结婚,正好妹夫的村庄在大面积拆迁。他家其实已经拆完了,搬到市区,但我们的传统是必须要回到村里祭神、祭祖,于是两位新人就在妹夫叔叔家拆了一半的房子里办婚礼。

妹妹在废弃的村庄里举行婚礼

那个场面是非常震撼的,新郎新娘站在废弃的村庄里面迎接宾客,那个路全是废墟瓦砾,祭祖的房子里,门窗都已经拆没了。

妹妹穿着婚纱,伴娘为她撑着红伞,我给她拍了张,也给夫妻两人拍了照片。

我们想要保住传统,想要留住根,真的很难。但有时候,大家是在主动抛弃。

陈亮大伯家,搬迁时留下的旧照片和家具

我小时候常去大伯家,因为跟堂弟很要好,他们搬走后,屋顶塌了,院子全是荒草,我进去之后特别惊讶,在我看来,其实他们没有带走任何东西。

桌子和衣柜都在,锅碗瓢盆也在,墙上照片也在。

当年拍照是非常困难的,都是胶片,几年才一次。我仔细看墙上这些照片,我看到我堂哥当兵时候的样子,曾经很年轻时尚的堂姐,还看到我大伯去全国各地旅游开会,这些都是特别珍贵的记忆。

我不知道他们为什么没有带走,有一次我碰见堂弟,我说那些照片在我这,你还要不要,他说:“这个东西还要干嘛,没用的了。”

陈亮的母亲与侄子 陈亮婴儿时期也用过这个背带布包

陈亮的父亲在广州越秀区,曾是一名船长

拍了大量纪实的影像后,我觉得始终没法完全表达我的感受。沉淀下来,我就开始观察我的家人们,尤其是我的父亲。

他原来是船长,在广州香港来回跑船,一年只能回家一两次,他每次回来都穿着西装,拎着皮箱,拿一把黑伞。他当年的工资属于比较高的,亲戚邻居有什么困难,他都慷慨地帮忙,很受人尊敬。

大概在09年的时候,我在无锡踢球,把腰弄伤了,需要动手术,母亲没出过远门不能过来,我父亲就辞了职,专门跑来无锡照顾我。

我租的房间很小的,二十多天时间里,我们俩父子就挤在一张床上,我睡床头,他睡床尾,他真的是一个很善良的人,我特别感激我的父亲。

那之后他也不跑船了,回到东海岛,但其实周围人的关系已经发生很多变化,他有很长一段时间没法适应。

陈亮穿上父亲的西装创作渔民越来越少,这里成为船只的“坟场”

我看到他当年的西装还放在衣橱里,整整齐齐的,舍不得扔掉。我突然就想到,我父亲是比我见到过更原始、更淳朴的东海岛,假如以他的目光看现在,会是什么样的心情呢?

于是我就跟他借了那件西装和皮箱,穿在自己身上,到东海岛各个地方去拍照。我想以父辈的身份和符号来见证故乡,用留影的方式,一一和这片土地作别。

陈亮在香蕉林里创作

我去到东参村,这里原是我同学的村子,周围在填海,挖土机正在工作,木麻黄树林都死掉了,房子埋了,墓碑埋了,只剩下一个祠堂的屋顶。

我来这里好几次,拍了很多张照片,一点一点看到这个祠堂被填埋、消失。 后来我也以同样的方式,去到废弃的木船堆里、去到香蕉林和田野里拍照。

我觉得人往前或者往高爬稍微容易一点,但往后退特别难。

2013年我回来的时候,很想搬回龙安村的老房子里住,当时家人都住在镇上了,极力反对,我妈甚至说如果搬回去就跟我断绝关系。

因为我当时回来没工作呀,其实我是家里几个兄弟姐妹里唯一考上本科的,他们觉得我没房没车已经很丢人了,还要住村里,会让人闲话的。

2021年5月,陈亮彻底搬回老房子里

迫于压力,我只好跟父母住一块。后来我在本地有了工作,在湛江一所民办高校当老师,有一天正好碰上老房子修缮的机会,我就把这里全部电线接了起来,墙都粉刷了,还偷偷买了床,他们想拦也来不及了。

我记得在这儿住的第一晚特别开心,那时候是夏天,村里晚上很安静,我很早就睡熟了,早上是被鸡打鸣给叫醒的,整个人精神都特别好。

后来我用毛笔在门头上写了几个字:退耕堂,为什么叫这个名字呢?就是我要回到最初的地方,回到我内心最平静的地方。

可能很多人都在拼命往前奔跑吧,主动的也好,被迫的也好。我就常常忍不住回头看,故乡啊,旧人旧事啊,这些让我有创作的动力,也让我感觉到一种安宁和滋养。