儿子:“爸爸,我今天学了美国的历史。”

爸爸:“哇,那很棒啊!”

儿子:“我现在真的为黑人感到难过。”

爸爸:“是啊,他们真的被美国历史误解大发了。”

儿子:“对啊,所以我很高兴我是个白人。”

爸爸:“等一下,你不是白人。”

儿子:“ 那我是什么人啊?”

爸爸:“你是黄种人。”

儿子看了看自己的手,说:“爸爸,我觉得我看起来不黄啊?”

爸爸:“是啊,我知道,但是这里是美国,每个人都得有种肤色,这就是他们眼中我们的肤色,我们对此最好认命。”

以上是一个在美生化博士与他在美国出生的4岁儿子的真实对话片段,像这样的带有明显的种族定义甚至偏见的对话和场景,在许多文学和影视作品中屡见不鲜,而在现实生活中,情况有时则更为激烈。

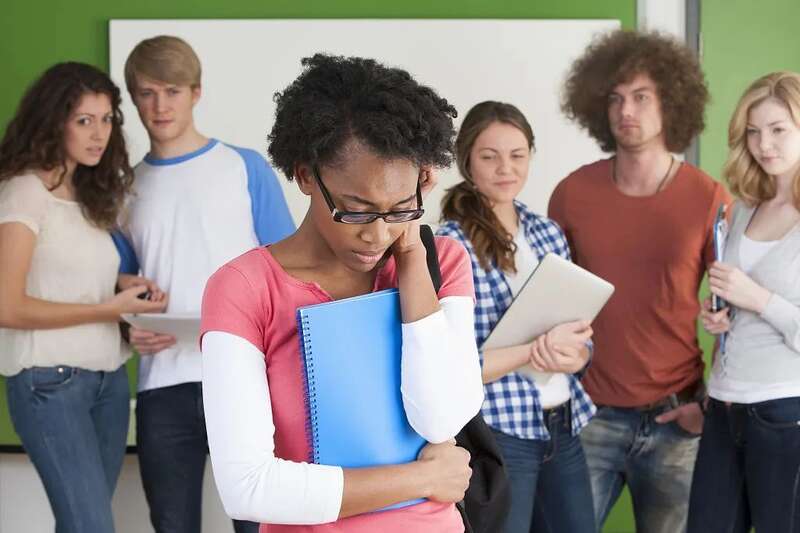

▎图源:视觉中国

近日,从摄影师陈漫作品,到《雄狮少年》,再到“三只松鼠”的海报,“眯眯眼”引发了巨大的争议。有人认为这是无心之举,也有人认为此举“涉嫌辱华”,因为西方人会用带有歧视意味的“chink”代指亚裔。并且,最近在美亚裔处境艰难,甚至被暴力相向。我们不禁疑问,在美亚裔为什么会面临这样的歧视甚至暴力?如果你或者你的家人朋友在美国学习生活期间遇到了类似事件,又该如何应对?凤凰网《风向》邀请黄琨解读。黄琨,美国康奈尔大学比较文学系在读博士,主要研究方向为比较种族理论与文化研究。

▎ 电影《雄狮少年》海报

核心提要:

1.美国对华人的歧视性话语一般来讲包括“chink”、”fob”、“Ching Chong”等。很多刚踏入美国社会的华人,会因为无法区分玩笑和歧视而困扰。实际上,类比性骚扰的定义,只要造成了“不友善氛围”,影响平等获取资源或正常参加活动,都可以算作种族歧视。而且,当前对人们种族意识影响更大的是传播的手机视频,种族主义往往通过社交媒体产生“替代性创伤”,所以遇到类似事件更应该立即表明态度,要求对方停止。

2.媒体的关注度往往集中在孤立的极端的暴力事件,而忽视种族主义更是一种结构性问题:种族贫富差距、执法机关的种族定性、社会经济资源获取的种族不平等。人们常常没有意识到看似合理的诉求比如增加警力,其实会加剧已有的“慢性暴力”。学者指出,“仇恨亚裔”背后是更广阔的政治经济脉络——美国作为享有军事霸权的定居殖民帝国,其种族资本主义秩序建立在长期以来对原住民、黑人、廉价的种族化劳动力、亚太军事基地所在地人民的剥削上。在历史上,华人劳动力常常因为文化和经济原因被蒙上一层“变态”色彩。

3.“亚裔融入主流社会”的说法隐含着两个假设,其一是忽视种族内部阶级等内部分化情况,其二是把“步入主流美国社会”作为不加批判的目标。实际上,美国社会长期存在对亚裔的偏见,也有对亚裔的移民限制,而即使有所成就者也往往遭遇“竹制天花板”。“主流亚裔”往往是经过层层筛选,被允许加入美国梦的人。我们需要思考的是,我们是要内化美国社会这种“谁值得成功”的价值,追求个人主义式的、狭隘族群式的成功,还是在自己追求更好生活的同时让其他人生活变得更好?

4.一些文章片面渲染“亚裔”与“黑人”的种族对立,实际只是过滤了事实,其他底层社区不应成为系统性问题的替罪羊。我们要真正了解不同社群的人们在面对怎样的困境,并与被边缘化的社区携手争取结构性的变革,在日常生活中关注和投身于跨族裔的交流、合作与社区动员。而非把问题的结果——缺乏教育、经济、社会资源的一个个活生生的人——视为问题的根源,诉诸短视的惩罚性手段,成为国家和结构性暴力的同谋。

“我真的被歧视了吗?”

凤凰网《风向》:中国乒乓球选手在比赛时被美国观众大喊“yellow banana” ,除去已经被标签化的“yellow”, 还有哪些那些话语或词汇是带有明显的歧视意义?我们如何分辨自己真的被歧视抑或是语境下的一种玩笑?

黄琨:种族歧视性言论的边界是不断游移,而非完全固定的。一个原本没有特殊含义的词,也会因为长期被种族主义者用作人身攻击,或者社会文化意识的转变,而成为带有侮辱性的词汇。同时,某种文化语境下的歧视性话语,在另一种文化语境下可能不成立;反之亦然。歧视性话语的伤害性也取决于对方能否听懂,并在主观上感觉受到了侮辱。

举例来说,在美国的语境下,“chink”(眼睛细长)、“fob”(fresh-off-the-boat的缩写,意为初来乍到、不懂规矩的外来者)或者取笑式地模仿汉语发音的“ching chong”等词汇,一般都被认为是对华人的歧视。另外,把人比作非人,以及在可以用姓名等其它更客观具体的方式,却还是用种族、国籍等身份标签指代某人的行为,也通常被认为带有明显的种族主义色彩。

但是,或许刚踏入美国社会不久的我们,总会有这样一些疑问,他究竟是在跟我开玩笑,还是真的在歧视我? 我应该通过怎样的方式来区分玩笑和歧视?

事实上,需要“分辨自己是否真的被歧视还是仅仅是玩笑”本身就是一种压力,是一种任何人都不应该承受的压力。 这与性骚扰有可比之处。 法律或机构内部对种族歧视及性骚扰的判定和惩戒有明确的定义和标准,比如某种行为或言论是否造成了一个严重或普遍的“不友善氛围”(“severe and/or pervasive hostile environment”),以至于受这种行为或言论影响的对象无法平等地获取资源或正常参与活动。

▎ 当地时间2021年4月4日,美国纽约市举行大规模反歧视亚裔抗议活动,现场约上万人参加。此次活动主题为“停止仇恨犯罪、反对种族歧视、捍卫亚裔权益”,示威者手持“停止仇恨”“团结就是力量”等标题,对近期纽约市及全美愈加频繁的针对亚裔暴力事件进行抗议 图源:人民视觉

但在人际交往中,若因他人的玩笑感到不舒服,就应该表明自己的态度,让对方停止这种行为。 若作为旁观者或朋友看到某人发表了歧视性的、不恰当的评论,也应该考虑态度严厉地制止对方(“call out某人”)或者以较为温和的方式告诫对方(“call in某人”), 保持沉默只会助长不平等。 只有当更多人站出来,告诉歧视者其行为或言论是不被接受的,才有可能改变不平等的制度和人际暴力带来的伤害。

凤凰网《风向》:您在美国是否有感受到被歧视的经历?或者您亲眼目睹过类似事件的发生?

黄琨:在美国读书生活期间,我本人没有遭遇过肢体暴力或言语辱骂性质的种族歧视,但遇到不少可以算作“微歧视”(microaggression)的事情,也常常从朋友或者社交媒体上得知发生在别人身上的种族主义事件而产生强烈的情绪。

我读书和活动的区域主要是大学校园、大学城、中产阶级移民社区等文化多元、受教育高、较为富裕的区域。在这样的环境下,种族主义常常会以更为隐蔽的方式呈现,有时甚至让你无法界定它是否真的是种族歧视,比如在买东西的时候服务员对你的态度,比对排在你前面的白人顾客的态度糟糕;或是青少年问路而你无法回答时对方恶劣的反应。

▎ 当地时间2021年3月6日,美国加州奥克兰,一支由当地唐人街商户和居民自发组成的义工安全巡逻队在唐人街巡逻。新冠疫情暴发以来,美国一些城市连续发生针对亚裔的歧视和暴力犯罪事件。最近几个月,歧视和暴力犯罪再次出现上升趋势。美国加州奥克兰唐人街的商户和居民自发组成多个义工安全巡逻队,维护当地安全 图源:人民视觉

除此之外,据我了解,自新冠疫情爆发以后,在美留学、读书的亚裔学生们遭受到了更多微歧视。比如,在美国南加州大学就读电影制作专业的李同学,就因为在电梯里戴口罩而被周围的人“另眼相看”。与她同校的卡迪则因为身体偶感不适,略有咳嗽就被怀疑是否感染新冠。这样类似的事例屡见不鲜。仅仅因为是亚裔就被无端猜测、怀疑甚至冷暴力的现象让很多亚裔学生感到焦虑、缺乏安全感。

另外,在社交媒体如此发达的今天,即使没有亲历或亲眼目睹种族歧视事件,也可能产生“替代性创伤”。在看到身边或者背景身份相似的人遭遇不幸时,会因相关新闻、对事件细节的关注、与他人的共情等因素而受到情绪上的波动。种族主义事件的影响往往涉及更大的社群:针对“亚裔”的伤害会让身份认同为亚裔的人感到不安,中国留学生所遭遇的不幸也容易让其他中国留学生产生强烈的愤怒和悲痛。这种社群影响需要引起更多的重视。

▎图源:视觉中国

同时我们也要意识到,种族主义的表现并不仅仅局限于身体或言语暴力。媒体的关注度往往集中在孤立的、较为极端的暴力事件,而忽视种族主义更是一种结构性问题:种族贫富差距、执法机关的种族定性(racial profiling,一般指执法人员仅仅基于某个人的种族或者族群属性而对其进行拦截、盘问、搜查以及逮捕等执法活动)、社会经济资源获取的种族不平等。这样的“慢性暴力”更难被我们直接看见,也更难解决。而亚裔或华人在争取不被歧视、不被伤害的权利时,常常没有意识到一些自己看似合理的诉求(比如增加警力),其实在加剧已有的“慢性暴力”。种族歧视、种族暴力与这些深层的社会不公密不可分,如果只在亚裔、华人、中国留学生受侵害时才站出来,也只是在变相地加剧已有的种族不平等和恶化种族矛盾。

“我为什么会被歧视?”

凤凰网《风向》: 种族政治历来是电影和文学作品的主题之一,2019年奥斯卡获奖电影《绿皮书》也被认为是反映美国南方种族政治的一部影片。您认为这些影视作品中所反映的是否为真实的美国种族政治的现状?美国不同族裔群体对于这部电影反应有何异同?

黄琨:我认为比起历史题材的电影和文学作品,对现在人们的种族意识——特别是新一代的中国留学生/华人移民——影响更大的,是可以依托社交媒体而迅速传播的手机视频。 在去年的“黑命攸关”(Black Lives Matter)运动中,我们看到乔治 · 弗洛伊德之死点燃了人们对警察暴力的广泛抗议(编者注:2020年,非裔男子乔治·弗洛伊德因白人警察暴力执法惨死而引发的抗议和骚乱蔓延到全美上百个城市,“Black Lives Matter(黑人的命也是命)”成为凝聚民众的口号之一。这场运动的焦点已经不再限于“黑人遭警察虐杀”,而是开始扩展到警察暴力、种族歧视、社会不公等一些长久存在的社会问题,引发美国社会各界对文化和历史的反思)。而今年的“停止亚裔仇恨(Stop Asian Hate)”运动的爆发,除了亚特兰大枪击案以外,也与一系列亚裔被街头被无故攻击的视频相关。

▎ 当地时间2021年3月28日,美国洛杉矶,当地举行示威抗议活动,要求终结针对亚裔的暴力 图源:人民视觉

但是我们对事件和影像的阐释、理解和体认,也往往建立于已有的种族话语及种族化的认知。 现实的影像给我们呈现的,并非就是不带滤镜的客观真实。 比如我们在乔治 · 弗洛伊德视频中看到的究竟是“执法者使用合法武力(或过度武力)控制犯罪嫌疑人”还是“有国家权力加持的白人种族主义者放大了手无寸铁的黑人的威胁,并视其性命如草芥”? 在最近费城地铁的人身攻击视频中看到的,究竟是“欺软怕硬的青少年霸凌另一个社群中的弱势成员”还是“黑人又在欺负我们善良守法的华人”? 在导致了某种“破坏”的运动中,我们看到的是“群众无处发泄的怒火”,是“极端分子骑劫了正当诉求”,还是“发动社会运动只是一部分人‘零元购’的借口”?

种族理论学者依可·戴(IykoDay)在艺术论坛/Artforum翻译的《排外法令》一文中,把当今“仇恨亚裔”的现象放置在更广阔的历史和政经脉络之下,呼吁我们看到美国作为享有军事霸权的定居殖民帝国,其种族资本主义秩序建立在长期以来对原住民、黑人、廉价的种族化劳动力、亚太军事基地所在地人民的剥削和压迫之上。

▎停止种族主义 图源:人民视觉

依可·戴(IykoDay)还指出,在历史上,华人劳动力常被蒙上了一层“变态”(perverse)的色彩,象征着堕落、疾病、邪恶,威胁着这个白人移民的国家。华人的“变态”源自单身宿舍(bachelor home),拥挤而与外界隔绝的单身男性社群被污名化为同性恋、毒瘾和疾病的温床,而亚裔因其劳动过高的生产效率而被视作对价值系统的破坏性力量。道德上的恐慌加上经济上的焦虑,导致美国通过了1882年的《排华法案》(Chinese Exclusion Act),在超过半个世纪的时间里限制华人移民美国。(编者注:该法案是针对大量华人因中国的内部动荡和有机会得到铁路建设工作而迁入美国西部所做出的反应,是在美国通过的第一部针对特定族群的移民法。该法案允许美国暂停入境移民,国会很快就执行了这一决定。)

▎1852年,中国矿工与白人矿工在加州中部的奥本峡谷一起工作。图:加州州立图书馆

当一些公众号甚至媒体文章利用影像中过滤了的现实,有意无意地强化“华人/亚裔/中国人”作为种族主义的受害者的形象,把黑人视作种族暴力的施害者、社会失序的始作俑者,我们对结构性的种族问题便会更加视而不见。如何批判地看待种族问题,实际上是一个跨国任务。

“我还要追求融入美国‘主流社会’吗?”

凤凰网《风向》 :媒体报道称,亚裔和其他族裔相比,未来发展和步入“主流”美国社会更为困难,华裔和亚裔在美国社会所面对的是复杂而又独特的挑战,这些挑战主要指的是什么?亚裔女性吴弭刚当选第一任波士顿女市长,此现象是否与上述观点矛盾?您认为亚裔/华裔 为了更好融入美国社会,是否要展现自己的“美国性”?如何平衡自己的身份认知与融入美国社会的需要?

黄琨:我想先探讨一下这些问题背后的假设,一是把亚裔与其他族裔各自作为整体来比较,忽视了任何族群内部基于阶级、性别/性向/性别认同、健全与否等建立的等级,二是把“步入主流美国社会”不加批判地视作值得追求的目标。或许应该反问一下,我们在说怎样的“亚裔”与怎样的“其他族裔”,以及“主流”美国社会究竟是什么。

▎ 曾参与角逐纽约市长的美国华裔企业家杨安泽 图源: 人 民视觉

诚然,美国社会有着长久以来对亚裔的偏见,对亚裔——特别是与美国有地缘政治利益冲突的国家——的移民政策也有很多限制。即使是有所成就的华裔美国人,也会面临被认为是中国间谍的指控。而企业中的亚裔职员,也会遭遇所谓的“竹制天花板”(bamboo ceiling),也就是说在技术领域得到认可,但因缺乏沟通能力和领导力的刻板印象,而不被提拔到更高的管理类职位。这些都是不公义的现象。但同时,我们所看见的“主流亚裔”大部分已经经过移民筛选,被允许加入实现“美国梦”。

我们或许要问一下,“改善自己在美国的处境” 是否就是唯一或者最值得向往的追求?当我们自以为看到亚裔难以进入主流时,是否已经内化了美国社会对于“谁值得成功”、“谁不被允许成功”这些问题提供的片面答案?“融入美国”是否同时意味着对美国现存的问题视若无睹,甚至与之共谋?我们憧憬的是个人主义式的、狭隘的族群式的成功,还是在追求更好生活的同时,也让其他人的生活变得更好?这最终需要每个人做出自己的选择。

▎图源:视觉中国

最后,我想强调,针对亚裔的种族暴力事件,我们应该看到亚裔、非裔、拉丁裔等底层社区如何在不同时候成为系统性问题的替罪羊。正如近日费城亚裔草根组织联署的声明所言,是城市公立学校撤资、行政部门的失责,导致了有色人群学生之间的暴力常态化。我们需要真正了解不同社群的人们在面对怎样的困境,并与被边缘化的社区携手争取结构性的变革,而非把问题的结果——缺乏教育、经济、社会资源的一个个活生生的人——视为问题的根源,诉诸短视的惩罚性手段,成为国家和结构性暴力的同谋。要做到这点,华裔/亚裔/在美中国人需要看到自己如何继承并参与了“美国”这个历史空间所产生的诸多问题,进而在日常生活中关注和投身于跨族裔的交流、合作与社区动员。做到这点,“融入美国社会”或许将不再是亚裔/华裔在美国面对的独特或最重要的挑战。