曾孝濂美术馆开馆。

曾孝濂今年82岁了,

被赞“中国植物画第一人”。

1939年出生在云南威信,

一辈子在云南,只做一件事:

为自然万物画像。

曾孝濂从1982年至2021年的绘画

19岁进入昆明植物研究所绘图组,

花40年,为中国大地上的万种植物作科学画,

收录于《中国植物志》《云南植物志》,

黑白墨线稿,计2000多幅,

为中国植物分类学研究做出很大贡献。

退休至今的20多年,

他把积攒多年的生物绘画主题一一实现,

画花画鸟,

“是大自然的精准写照,

也是对美与生命的崇高礼赞。”

2021年12月刚开馆的曾孝濂美术馆

在花园中速写

2019年他罹患肺癌,

手术后少掉两叶肺,

依然没有停下画笔。

现在他和妻子搬回了昆明植物所,

居住在仅30来平的专家公寓,

物欲极低,简单而自由。

近两年,曾孝濂的作品陆续出版、

两次个展在昆明举办,

越来越多年轻人了解到他,

各地博物爱好者自发在网上组队,

交流学习他的植物画,

但他全然不知自己在互联网上大火。

惊人的是曾孝濂每天作画超过9小时,

跟时间赛跑,

他还有下一个“三年计划”,

要回到版纳雨林,画上100幅……

撰文 叶荔 责编 陈子文

紫薇

地涌金莲

黄颈凤鹛

“太细了!”

第一次见到曾孝濂的画,我们把画册托在手里瞪大了眼睛,到了美术馆展厅,大家的脑袋恨不得要趴在玻璃框上:花蕊可以一个个数出来,每片叶的叶脉都有层次,鸟的绒毛连同阴影都丝丝分明…….

而走远一些看,花从纸上开出来;下一秒,鸟就要扑闪着飞起——很少见到这样饱含生命浓度,极力讴歌美与自然的画法。

这是画了一辈子植物画的云南人曾孝濂,82岁高龄时的创作,称生物绘画,兼具科学和艺术双重特性。

泡桐科学插图整体和局部 绘于1976年

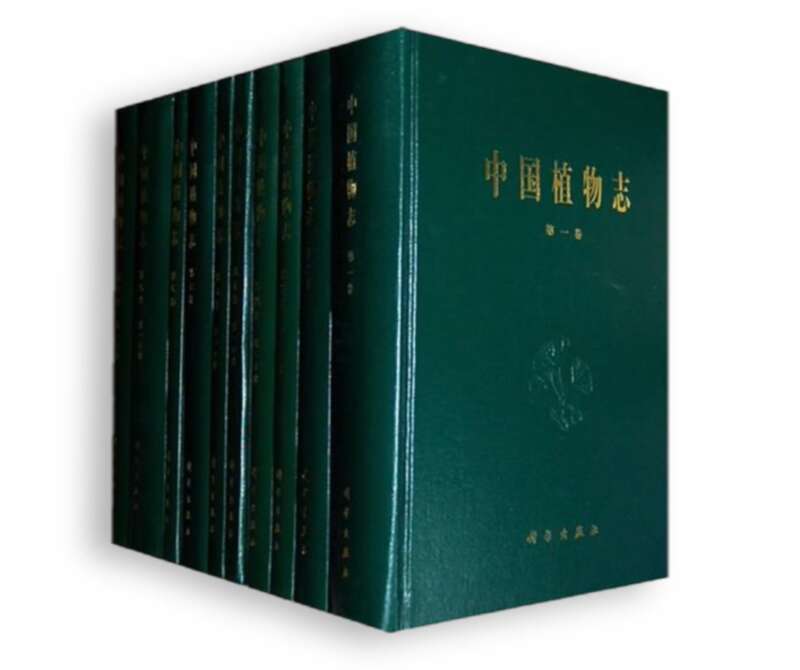

退休前,曾孝濂是中科院昆明植物研究所的教授级画师、工程师,中学毕业进的所里,“择一事终一生”——为植物画画。最大的成就,是参与《中国植物志》的编撰。

这套皇皇巨著图文并茂,总共80卷126册,5000多万字,记载我国3万多种植物,为中国植物分类学做出了极大的贡献。1959年立项,2004年出版,花去40多年。前后共计300多位植物学家参与,而负责这些图板的插图师,全国加起来是164个,现在已故的已经超过一半。

杜鹃红山茶 2018

云南菌 2020

云南,素来是全球生物多样性的集聚区,和物种的基因库。退休后,创作更自由的曾孝濂画云南百鸟,云南百花。不少他描摹的对象,被列为国家一级、二级保护的珍稀动植物。用一句既是“大自然的精准写照,也是对美与生命的崇高礼赞”,绝不为过。

《中国鸟》2008-4T,获得第十三届政府间邮票印制者大会最佳连票奖,这也是迄今为止中国唯一一次获得该奖项

他设计的邮票也在民间收藏中拥趸无数。2008年,一套6枚的《中国鸟》连票,在世界上拿了大奖。

《影响世界的中国植物》绘于2019年

2019年,80岁高龄的曾孝濂,花了整整半年时间闭门不出,创作了迄今为止最大的一幅画——《影响世界的中国植物》,描摹水稻、大豆、桑、银杏、珙桐在内的37种中国原生植物,在北京世界园艺博览会现场展出,惊艳世界。

也是在那张大画展出的同时,昆明当代美术馆为曾孝濂在家乡办了第一次个人画展。

但到了展览开幕,曾孝濂在例行体检中检查出肿瘤,在北京手术、养病,遗憾错过。

曾孝濂美术馆 建筑设计:筑象建筑 摄影:王策

2020-2021年,联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(COP15)首次落地中国昆明,借着这个契机,99昆明世博园(1999年在昆明举办世界园艺博览会的园区)旧址开始改造。

昆明当代美术馆馆长聂荣庆想到曾老,做了三个月的极限规划和改造,将园内的巴基斯坦馆旧址,做成一座曾孝濂的个人美术馆。其中的建筑部分,是聂馆老友、建筑师杨雄负责,用一个玻璃罩子,很轻地把原址上现存的遗迹保护了下来。

曾孝濂美术馆室内外 摄影:王策

走进这个小美术馆,处处通透,看画也看花。在曾孝濂的花鸟新作旁,隔几步,就被各种热带、温带植物环绕。

采访的那天早上,9点刚过,曾孝濂准时出现在美术馆。他一来就问起了温室里的植物,温度够不够,多久喷一次水……在冬日的暖阳里,我们在他最爱的热带植物旁坐下来,开始向这个深爱着自然的老爷爷打探起他的故事。

曾孝濂年轻时

在植物所从零开始,“三点一线”40年

曾孝濂1939年出生在云南威信县。19岁,曾孝濂高中毕业,没有上大学,进了昆明植物所当学徒,半工半读。1959年,《中国植物志》的编撰任务下达全国各所。曾孝濂小时候爱涂鸦,就从见习绘图员开始,从头学习为植物画画。

《中国植物志》的意义就在于,为分布在中国广袤大地上的植物做一次彻底普查。

植物学家负责用文字表述植物特征,找出它们在植物分类系统中的位置,定位亲缘关系。而绘图组,则需要配合各科属的植物学家,用画笔直观地表达植物各部分的形象特征。

华山松科学插图 1980年

这种植物科学插图,文艺复兴时期的大画家、科学家达·芬奇就画过,后来成为西方植物学专业的传统。在我国,最早由“生物绘画祖师爷”冯澄如在上世纪20年代引介,带出了第二代中国科学画师。

然而,当时曾孝濂所在的昆明所算“边疆所”,一个懂技法的画师也没来过。

“那就是自己学!”曾孝濂同我们回忆起往事,“就在所里’三点一线’,标本馆、植物园、图书馆。”

植物标本

植物标本《植物志》的绘画,最初主要依据腊叶标本画,之后开始去植物园写生,近距离、多角度地观察植物鲜活的姿态,最后再根据标本的结构,起草构图。

到了晚上,曾孝濂就跑到图书馆临摹学习。欧洲权威的《柯蒂斯植物学杂志》,列了四五个大书架,就是他最好的“老师”。

过程中,还需不断跟植物学家请教。植物学家可以毕生只研究1到2个科属,但是画师们是打配合的,画完这一科属换到下一科属的植物,又要从头开始记特征,向另一位植物学家请教。

曾孝濂印象最深、也吃了个下马威的是唇形科植物,光这个就画了四五年。

为了搞清楚结构,不仅画速写,还把植物园山上的很多野生植物都解剖了。

解决了唇形科植物这个老大难,曾孝濂觉得自己对生物绘画的要求、作法、规律,基本上就了解了,上了手。

捱过了冷板凳,他开始喜欢这份工作,“既然喜欢它,我就要做好它。”

滇山茶(莲蕊)绘于1978年

为了画得准确、鲜活,他永远坐得住。上世纪70年代,所里的彩色相机还稀缺,他交出了昆明市花——茶花的一整套彩色图谱。

被称为“百花之最”的滇山茶是怎么画的?

他这样回忆:“几乎天一亮起来,到植物园去摘一朵山茶花,跑回办公室插在瓶子里。赶紧去吃早点,随便吃点就跑回来画。一直画到十二点半,吃午饭。五个钟头,不喝水、不上厕所,全神贯注。”

“花从植物园摘下那一刻,就会慢慢开,你要画慢了,就找不着关系,非常紧张。而且画这个不能构好图再画,必须一个花瓣一个花瓣地画,从最靠近你的那瓣开始。告一段落的时候,会浑身发抖,我觉得可能是热量没有了。”

中国植物科学画学术交流会代表合影 昆明 1983年

他一画就是半天、一天,像进入心流一样,几十年如一日。

随意翻开《中国植物志》,确实一眼就能看出哪个是曾孝濂作的插图,都是参照枯标本,他的植物就真的更“活”一点。

除了《中国植物志》,在植物所的四十年间,曾孝濂还参与了《云南植物志》《西藏植物志》等志书,及其他50余册植物学专著的科学绘图工作,墨线图就画了超过2000幅。

红脚鹬,绘于1995年 一种冬候鸟,在云南省仅见于滇南

黄胸织雀,绘于1994年 擅长织巢,是“鸟类中的建筑师”

从植物,到自然万物

1997年退休后,曾孝濂开始做自己的选题。第一个,就画了压在心头已久的“百鸟图”。不仅画得“真”,连鸟儿落脚的生态环境,一段枝桠、一片灌木,也生动。

为什么要画这些环境中的鸟?这与他60年代中期的“丛林五年”,分不开。

那时昆明植物所承担了两个国家特别任务:一个代号为523,要在热带丛林里寻找治恶性疟疾的中草药(多年后被认定为有效药的青蒿素就是当年被找到的);一个是做“热区野菜图谱”与“热区军马饲料”,找到军马人员被困时,丛林里哪些植物可吃,如何自救。

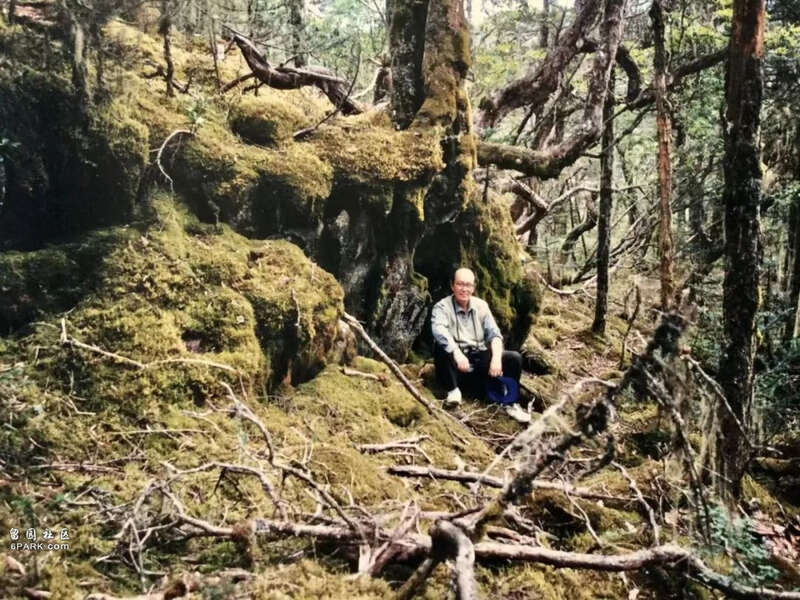

那五年的大部分时间,曾孝濂都在西南边陲,与越南、老挝、缅甸接壤的林区度过。

曾孝濂早年在雨林中写生

他没有跟我们提到当年条件有多艰辛,只翻出一张难得留下的照片:他独自一人坐在溪边写生,仿佛已完全融入了自然。曾孝濂说,“那五年是我人生的一个转折点,真正认识大自然,就是从那时候开始。”

曾孝濂在野外考察途中

他发现“深山出俊鸟”的说法不假,“早上天不亮,鸟就开始叫,就是一个大合唱。”

1994年退休后的短短两年时间,他就画了近百幅鸟,多是云南的种,“几乎把丛林里见过的鸟都画遍了。”有一幅还被中国美术馆收藏。

也是跟画植物一样的“笨功夫”。他在北京动物园住过大半年,每天到鸟园观察鸟的姿态,画速写,拍照片,又去昆明动物研究所的标本馆详细记录各种鸟的形态特征,同鸟类专家请教……

以展现生态环境为重点的绘画

他还看到更多原生态的自然景观,“最幽深的地方,密不透风,抬头望不见天空,甚至连斑驳的光点也见不到,全被枝叶遮盖了,可见植物的生存竞争是何等激烈……”

长时间地感受过这种丛林里的生命力,他再看标本,再看自己的绘画对象,总把展现生命力,看得很重,奋斗目标就是“要恢复出它们的生命状态”。

画完百鸟,又紧接着画了100多幅云南的花。

绿绒蒿,长在雪山极寒处,是真正的高原上的小仙女 图源纪录片《影响世界的中国植物》

长叶绿绒蒿

“每一种花都有自己的招数,是一种强烈的生存意识的表现,最鲜明、最奇特,有时候真的超乎人类的想象。”他在尽力把植物对生存繁衍的渴求,画出来。

曾孝濂和妻子张赞英在昆明植物所

“生物绘画的春天,现在开始”

曾孝濂没有一点艺术家架子,觉得生物绘画就是“大众的艺术”。每个人都能欣赏,每个人都能尝试,是一种非常好的“人和自然对话沟通的形式”。

关于是否担心植物画被照相机取代,昆明植物研究所的研究员王立松,感慨植物科学画有照片不可取代之处,“我可以用微距摄影拍到地衣的细节,但大景深会虚化背景,曾老的画却可以同时兼顾植物与环境。”

2015年曾孝濂应《中国国家地理》邀请开讲座,吸引一众年轻人

昆明当代美术馆曾孝濂个展现场 2019年

现在国内涌现出大批的生物画爱好者和年轻的画家,他很激动,还常常免费为年轻人授课。

昆明所的植物学家牛洋告诉我们,曾老70多岁高龄时,还在所里办了个美术班,5天,手把手地教年轻植物学家画植物科学画,毫无保留。

2017年,第19届国际植物学大会在深圳举办期间,曾孝濂的画展收获了热烈的反响。他没想到这么多人喜欢。

2019年在昆明当代美术馆开个展,更多90后、00后走进了这位老人的花鸟世界。

每每看到很多小孩来看展览,他就特别高兴,“看着孩子拿一个速写本坐在地上,这种勃勃的生机能感染到小孩,真的非常好。”

蓝孔雀(国画) 2012年

落叶 2021年

曾孝濂也曾怀疑过,“中国的生物绘画,何去何从?”那是2004年《植物志》出版后,昆明绘图组的编制没了,所里的年轻人纷纷改行。

但他没有停下画笔,在实践里摸索那个答案:只要表现物种的特征,不用拘泥于形式,油画、水彩、丙烯、水粉,中国画,什么都可以,可以画大画小,画更多色彩……

现在他觉得,“我们国家生物绘画的春天,现在开始。”

为了提高工作效率,半年前,曾孝濂又回到了工作了一辈子的地方,得到了所里领导的支持,住进了植物所青年骨干人才公寓。不过一间30平的屋子,两张床,一张桌子一搁,也就占了七七八八。倒是有个宽大的卫生间,可以方便他调颜料。

案头堆满了画笔和参考资料,像年轻人一样,大开“多任务”模式,要画诗经植物,要给植物学家发现的新物种作科学画,要设计邮票……

为一条摄制组讲解画圆柏的故事

为一条摄制组讲解画圆柏的故事甚至常常禁不住“植物的诱惑”而画。

前些天他和妻子张赞英去散步,牵手相伴,走到针叶林下,“蹦哒——”一颗干枯的果枝就掉到跟前,曾孝濂捡起来一看,觉得它“铁骨铮铮”,“就认为它要我画它”。

在昆明植物所扶荔宫

最近的新作长果大头茶(右)与实物

还有一次,他兴冲冲跑到植物园里采标本,意外看见野生的长果大头茶开得那么好,于是就坐下来画起了速写……

他比年轻时画得更勤了,跟时间赛跑。

妻子张赞英说,“一天的话,他是最少要画个8个小时,甚至10个小时,画不动了才会停止。”

张赞英还给我们看了一个小视频,一个在公交站等车的老人,一手拿着速写本,另一手,不断在空气里比划着描摹植物枝桠的动作…….“他总觉得时间越来越宝贵了。”

麻栗坡兜兰

房间里还有几张还没送出去的作品,曾孝濂笑着说,“只有她见过。”妻子总是他的第一个读者和观众。他请张赞英找一张画,用的还是植物拉丁文名。

做学问的礼数也是上一代人风格的,谁提供了参考资料,他毕恭毕敬地在作品旁写上对方的名字;签完名的书,也都整整齐齐列在架子上待人来取。

曾老为一条拍摄新作的画稿

凡是答应下来的活,他也都尽力配合。为了拍摄,曾孝濂在我们抵达前两天,从头起一幅新画的稿。头一天早上四点起来构思,八九点开始动笔,一直画到晚上十一点。第二天五点多又起来画。为了我们一来,就能拍到一些色彩。

在我们的摄影机打开前,他已经完全进入了自然的世界,头戴着放大镜,坐在窗前,以毛笔透澈的笔画,一遍遍地叠加。房间里寂静无声,就这样过了半小时,一小时…….

忘了多久之后,我们出了门,蓦然发现,公寓的大堂里赫然悬着一幅字:原本山川,极命草木。