从盗墓故事到津门传奇,他以说书人讲故事的方式描绘中国大地的复杂世相。

|作者:许晓迪

2005年,一个本名张牧野的天津人,以“天下霸唱”的笔名在网络上连载《鬼吹灯》,用八部曲构筑起一个庞大的“盗墓帝国”。

此后,他笔下的胡八一以不同的形象——赵又廷(《九层妖塔》)、陈坤(《寻龙诀》)、靳东(《精绝古城》)、阮经天(《黄皮子坟》)、潘粤明(《龙岭迷窟》《云南虫谷》),在大小荧幕上穿梭来往。

·《寻龙诀》剧照。

在热闹却纷乱的IP时代,天下霸唱对自己的定位依然是“说故事的人”。

2015年,他去北京拜访一位老大哥,听对方讲起当年顽主那些事,想起了也曾叱咤风云的天津“玩儿闹”,决定写写他们的故事。

玩儿闹,不走正路,打架斗殴,争夺地盘,但行事自有规矩体系:单挑,而不是群殴;遇到事,先扎自己大腿一刀,摆出视死如归的谱儿,对方就服了。玩儿闹的头儿叫“大耍”,耍的不是别人,一腔狠劲冲自己招呼。越是大耍儿越得讲理,以人缘、规矩、道义,遏制不必要的争斗、流血、暴力。

小说《大耍儿》里,天下霸唱将一群十六七岁的玩儿闹,安放于上世纪八九十年代的天津。为此,他采访了许多当年混迹江湖的老大哥。

以下是天下霸唱的自述。

玩的就是“造型”

魏爷比我大10岁,家在老城里,土生土长的天津孩子。

1983年,天津第一次“严打”。魏爷16岁,蹲了劳教。那时候管得松,表现得好,逢年过节能回家探亲。魏爷在回家的车上,认识了一个女孩儿,俩人聊了一路,互相留了联系方式。出来后,他和女孩儿结了婚,生下一个女儿,去了工厂干水暖,不再掺和江湖事。

前些年,魏爷写了一些自己的故事,但差点意思。出版社找到我,让我给他写个传。我说没法写,太平淡了,不够传奇。我要写,首先故事要刺激,得有人和人之间特别强烈的冲突。

我请魏爷介绍一些以前天津城里的“玩儿闹”,我自己也找,挨个采访他们。收集了很多故事,都融到了主人公墨斗身上。

写了这些年,我发现什么人最不好写?坏人。其实每一个人,就算是普通人眼中的“坏人”,在自己的世界里都是唯一的主角,他的选择是不可替代的,把这个想明白了才能写。

那个年代(上世纪80年代),年轻人之间比斗打架,原因无非两个。第一是搞对象;第二是有这么一号人物,不露真名,互相不服气,憋着劲比试一下。玩儿闹一不劫钱,二不劫色,图什么?其实玩的就是“造型”,得标新立异,不能泯然和众人一样。

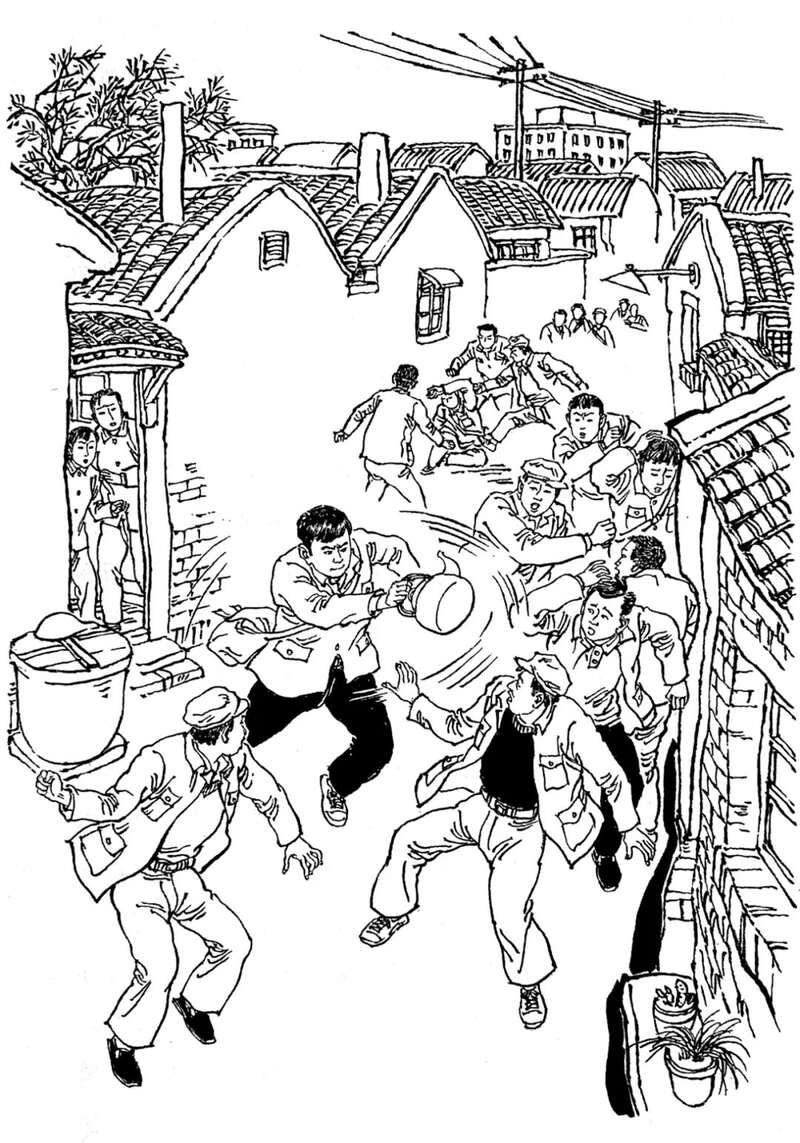

·《大耍儿》插图。主角墨斗以一把水壶大战二黑一伙儿。

哪怕在最匮乏的年代,年轻人也会想方设法出风头。六七十年代,大家一色的军褂或蓝色工作服,北京的顽主就非得把斜挎包挂脖子上。天津的相反,把包带儿顶脑门上,挂在后面。总之得与众不同,骑车必须拿两个脚尖去踩,不能拿脚丫子蹬。

采访的时候,我发现了一个特别有意思的群体,叫“马路吉他队”。80年代,邓丽君、刘文正的歌正流行,一些年轻人开始自学吉他。这帮人留着大长头发,扛着大录音机,骑着车,背着吉他,一帮一伙,凑到一起比琴。谁输了,就把自己的吉他踹了。

其中有一位“虎爷”,那时都60多岁了。他有一个绝活儿,脖子下架个口琴,一边弹琴,一边吹,一边唱,就会一首歌,但打遍天下无敌手。

还有一位天津大哥,当年号称“马路吉他队大队长”,现在整个人萎靡不振,佝着身子,不停地抽烟。我说大哥,听说您琴玩得好,给我们露一手。他一拿琴,整个人就发光了。唱的是谷村新司的《星》,嗓音低沉,依稀可以看到当年的风采。那时候,天津城有头有脸、有名有号的玩儿闹,都到他那儿学琴,吉他挂满一墙。后来,那些琴都落了一层灰——人都没影了。

天津混混儿·码头文化

玩儿闹身上,有旧社会天津卫底层人群的文化基因。

过去,法制不健全,民间社会靠江湖上的行业帮会维持。每个行业,都有一群混混儿把持。他们是光棍一条,哥儿几个抽死签,谁抽中了,就拿一个空鸟笼,到店门口踹碎了,和掌柜的商量:以后您这一条街,进货拿货我全包了——秤在他手里,每天给定价,挣一份佣金。

有的生意人希望有人给定个行规,防止同行间恶意竞争,可能就同意了。不同意呢?混混儿任你打,吭一声就抱着脑袋滚;但如果他咬住了牙,你又不敢打出人命,从此有这个店一天,就得给他一份钱。

这就是码头文化,一切靠规矩套路行事。打得头破血流,那是最低级的。《大耍儿》里受人尊敬的江湖前辈们,从不和人打架,凭的是一套“提提讲讲”和为人处世的能力,靠一派言语降人。两边掰扯不清时,他们从中说和,主持公道。

墨斗和他身边的兄弟,没有为钱财、私欲打架的,就是血气方刚、年轻气盛,有混混儿那种豁出命去的好汉情结。又赶上那个年代,看了《少林寺》,都想剃光头,学绝世武功;看了金庸的小说,恨不得去闯荡江湖。

我很喜欢这个小团伙的友情。年轻的时候,我跟你好,恨不得拜把子,替你挨刀。等人到中年,一个个饱于世故,也开始保温杯里泡枸杞。岁月一点点把锐气带走,人保守了,也通透了。

· 天下霸唱(左二)与“墨斗”原型魏爷(中)。

时代在变,置身其中就像温水煮青蛙,一天一天,不知不觉就沧海桑田。《古惑仔》的故事推后十年、二十年,山鸡和浩南可能也会城府越来越深,话越来越少。

所以《大耍儿》写到第二本,我不知道后面该怎么写了。再接着打架动刀子,或单挑或群殴,那不写成武侠小说了吗?

那段时间,我做了几个采访,集中找了一些最早下海当个体户的人。《大耍儿》前四本,写发生在天津的故事。再往后写,一众角色将离开天津,在秦皇岛当个体户、闯荡缅甸、去俄罗斯当倒爷,有的发了大财、有的落魄潦倒,最终梦断他乡。

我想写的是改革开放40多年,这帮胡同里一起玩起来的孩子,怎么在时代大潮里走出不同的轨迹,写他们的友情和义气,怎么对待爱情,对待金钱,对待背叛和信任。

就喜欢通俗的

我人生的大部分时间都在天津。

我是1977年生人,父母在地质勘探队,小时候和姥姥住。据老人的回忆,最开始我们还住在临建棚——唐山大地震,天津倒了好多房子,正忙着盖楼。

上小学时,我去了地质队的机关学校,在内蒙古赤峰的山里。我们家在物探分队,队员们背着电话线,把两根铜签子凿进山里,再摇电话机。我觉得特别神奇,这是给山里的谁打电话呀?其实是看地下的物理反射,据此测定有没有矿。

有时也会探测到坟地,但都不是古墓。倒是在老乡家里,我看到过好多从古墓抠出来的砖,带着画像,都被用来盖猪圈、盖厕所了。

上了两年学,我又回到天津。邻居三教九流,干什么的都有。老人们一肚子陈芝麻烂谷子的故事,提起天津卫的老事儿,滔滔不绝地讲一大堆。

刚回来时,印象最深的是身边的男孩子满嘴脏话,特别扎耳朵。一开始我觉得自己肯定说不了,半个月后就一模一样了。

对那些玩儿闹的大哥,最早只敢偷着看。他们也不过十六七岁,顶替了父母到厂里上班,有工资,打扮也时髦,抽烟、烫头,穿新衣服,请小兄弟们下馆子。胡同里常有劫道的坏小子,那时就盼望着家里有个大哥,罩着我们一个班的孩子。

上中学时,我什么都爱好。听郑智化的歌,看金庸的小说、倪匡的《卫斯理》。香港电影如数家珍,还看漫画,《七龙珠》《强殖装甲凯普》《北斗神拳》。就喜欢通俗的,看不了纯文学。《水浒传》看过100多遍,书页都翻烂了。

走上社会,我干过很多乱七八糟的行业。有一段时间,我在山西帮人跑开矿的批文,天天下矿,差点没得肺结核。还得和煤老板喝大酒。我酒精过敏,也得喝,反正就一瓶啤酒的量,再多就不行了。

为了投资不打水漂,煤老板除了找地质队帮忙探测,还得请风水先生看地脉。我就去广州请这些快失业的老先生,听他们讲风水的门道,说江湖上的经历。

写《鬼吹灯》时,我还在和朋友合开的公司上班,天天混日子,泡在天涯论坛的“莲蓬鬼话”里。里面的故事都很精彩,但十之八九没结尾,看着着急,我想不如自己写写。

在这之前,我以为小说都是一天写完的。动笔才知道有多难,完全靠即兴发挥。第一个帖子里,王胖子叫王凯,后来觉得和胡八一的名字不配,才改叫王凯旋。所有人都没看出来,以为是我少打了一个字。

写了一个多月,出版社找到我,说可以出书。签了约才发现上了套,每天都要写,要日更连载。有段时间正赶上世界杯,晚上熬夜看球,白天还得3000字,有一次一天写了1万多,是我写作生涯的最高纪录。

小说叫《鬼吹灯》,因为东北有俗语“烟泡鬼吹灯”,就拿来做了书名。有人提意见,说这书挂羊头卖狗肉,我要看这鬼怎么吹灯?后来才愣编出“吹蜡烛”这事儿(小说里,“摸金校尉”进入古墓,先在东南角点一支蜡烛才能开棺;如果蜡烛熄灭,须速速退出,不可取一物)。

《鬼吹灯》里,有一半的篇幅我不满意。有时候胡八一和王胖子讨论一件事,可以讨论3000字不挪地方,因为我也没想好接下去写什么。前几天《云南虫谷》的导演和我说,拍网剧承受了很多压力。我说您甭有压力,这本我自己都不敢看第二遍。

·2021年根据天下霸唱《鬼吹灯》小说改编的电视剧《云南虫谷》。

《鬼吹灯》八本,每写完一本,我都要醉一次,不能喝酒也得庆祝庆祝。

江湖故事·底层逻辑

《鬼吹灯》之后,我写了十来个单本,各个方向都尝试一下。《河神》就是那时写的,讲天津水上公安的故事。水上公安又叫“捞尸队”,负责打捞河中的浮尸,以及杀人越货后丢弃的凶器、赃物。

我专门去了一趟重庆磁器口,那儿挨着长江,每年洪水特别大,警察们见识得多。《河神》里写到“点烟辨冤”,用烟灰看死尸有没有冤情(烟灰撒到浮尸身上,附着的灰多,说明入水前人已经死了,杀人抛尸,必有冤情),听着迷信,只是没有科学地解释明白。

·2017年,根据天下霸唱作品改编的电视剧《河神》。

这都是江湖中的智慧。什么是江湖?士农工商这四种职业之外,都是江湖人。江湖人怎么生存?我喜欢听这个。马路上的说书艺人撂地画锅,怎么吸引观众?可以是文的,唱一段词,通俗易懂又好听;或者白沙撒字,侯宝林先生就会这个绝活儿。也可以来武的,俩人装不认识,“咣”撞一下,互相揪住了,周围一看,哟,打架了,人就聚上来了。

我喜欢这种底层逻辑。以前天津一到庙会,就有一个人打着旗子敲着锣,吆喝着“当心扒手”。有人说这人就是心眼好,还有人说这个人丢了钱,急成了疯子。实际上,这人是一个贼头。他这一提醒,逛庙会的都摸摸自己的钱包。谁料后边跟着十几号贼,看得一清二楚,一挤一撞,这条街的钱包都没了。

这属于生活以外的东西,一个作者在屋里编是编不出来的。

未来我想写两个天津城。一个是“四神斗三妖”系列(已完成《河神》《火神》《崔老道捉妖》),写旧日天津的奇人异士、风土人情,是一个架空的世界。

一个是《大耍儿》里的老城天津。我想把故事的结局落在1994年。那一年,天津老城拆迁,一个时代结束了。你问他们,老房子好还是新房子好,都说新房子好,宽敞干净,起码不用去公共厕所,但还是会怀念胡同里的街坊邻居、人情往来。

好多人说,现在还有人看这些故事吗?金庸的小说都是宋元明清的事儿,大家不也看得着迷?年轻人的冒险与青春,是跨越时空的。

此时此刻,没什么可写的,网络时代没有秘密,什么都是透明的,所有的戏法都没有奥秘。

· 天下霸唱小说《大耍儿》。

《大耍儿》里有我的少年时代。那时候,我们不像现在的小孩儿压力这么大,天天疯玩。夏天天热,在外边搭个行军床,弄个凉席,来个马扎,切个西瓜泡壶茶,听大人拿着扇子,天南海北地聊。故事都是口口相传的,一个人告诉另一人,再说就换了版本,越传越邪乎。

所谓传奇,就是这么来的。