人们管他叫“纪录片之父”。

他在80年的电影生涯里,

留下了70多部电影。他与中国的交往长达50多年,

给中国拍了17部电影,

用他的话说,叫“跟一个国家谈了恋爱”。

《愚公移山》(1976)展示中国人的生活状态

《愚公移山》(1976)展示中国人的生活状态 《愚公移山》(1976)中的上海

《愚公移山》(1976)中的上海 《风的故事》(1988)片段从1938年,40岁的伊文思第一次访华,

《风的故事》(1988)片段从1938年,40岁的伊文思第一次访华,拍摄了纪录片《四万万人民》,

扭转了中国军人在国际上的形象。

到70年代,

他拍下中国各行各业生活的《愚公移山》,

12小时的大体量,震动世界。

再到1988年,90岁的他

在中国完成生平最后一部作品《风的故事》。

在一定程度上,

他改变了中国过去在国际上“失语”的状态,

也见证了中国半个世纪的变迁。

81岁大寿时,

全国人大副委员长邓颖超亲自主持生日宴会。

伊文思和他的最后一任妻子玛斯琳1898年,伊文思出生在荷兰一个富裕的家庭,

长得很帅,一生谈了无数恋爱。

他居无定所,不买房,不买车,

过着波西米亚般的生活,

两个行李箱就是他的全部。

他的一生,漫长、曲折、丰富,堪比传奇。

纪录片导演张同道纪录片导演张同道,

纪录片导演张同道纪录片导演张同道,是伊文思在中国的“头号粉丝”。

过去两年,他沿着伊文思的脚步,

重新走访了中国的山川大河,

找到从前伊文思镜头下的人,

拍成了4集的系列纪录片《伊文思看中国》,

2021年在央视播出。“在电影史120年里,

还有谁,在50年里为中国拍了十几部电影?

——没有。

我觉得我们有必要向伊文思致敬。”自述 张同道

编辑 陈星 责编 倪楚娇

剪辑电影中的伊文思伊文思是一个传奇人物。他1898年出生在荷兰,13岁就拍摄了人生第一部电影,90岁完成最后一部电影,91岁离开这个世界。在整个纪录片发展史上,他是异常重要的人物。“纪录片之父”、“创世纪的四大人物之一”,都不足以描述他的伟大。他不是任何一个流派的创始人,但他在电影实践了几乎所有的美学和方法。他曾在全世界22个国家内拍摄了70多部电影。但只有1个国家是他反复拍的,那就是中国。

剪辑电影中的伊文思伊文思是一个传奇人物。他1898年出生在荷兰,13岁就拍摄了人生第一部电影,90岁完成最后一部电影,91岁离开这个世界。在整个纪录片发展史上,他是异常重要的人物。“纪录片之父”、“创世纪的四大人物之一”,都不足以描述他的伟大。他不是任何一个流派的创始人,但他在电影实践了几乎所有的美学和方法。他曾在全世界22个国家内拍摄了70多部电影。但只有1个国家是他反复拍的,那就是中国。 伊文思81岁大寿现场

伊文思81岁大寿现场 伊文思与周恩来总理的友谊长达50年伊文思在中国有许多特别好的朋友,如周恩来、叶剑英、廖承志、司徒慧敏等。

伊文思与周恩来总理的友谊长达50年伊文思在中国有许多特别好的朋友,如周恩来、叶剑英、廖承志、司徒慧敏等。1979年这些好朋友给伊文思举办了81岁大寿。周恩来夫人邓颖超从始至终主持这场宴会。朱德、刘少奇、邓小平、陈毅、李先念、郭沫若、胡耀邦等党和国家领导人,都曾接见他。你就知道伊文思的地位有多高。

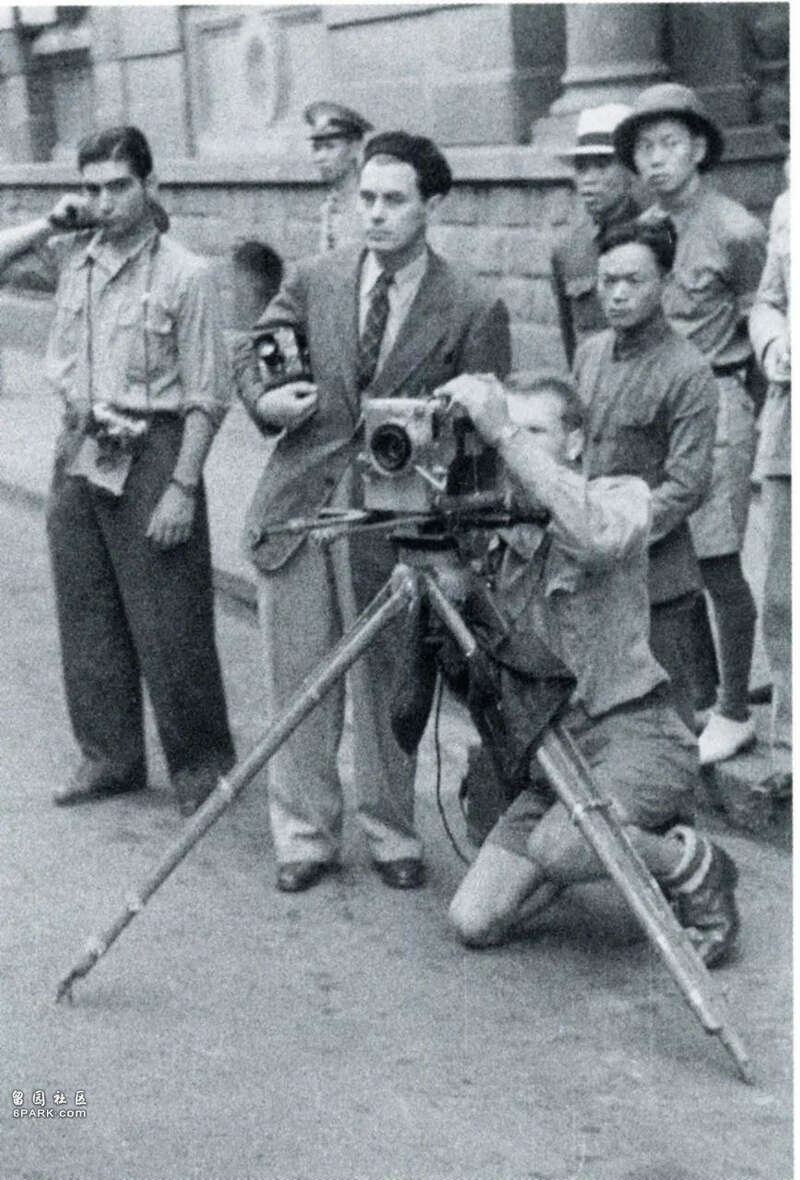

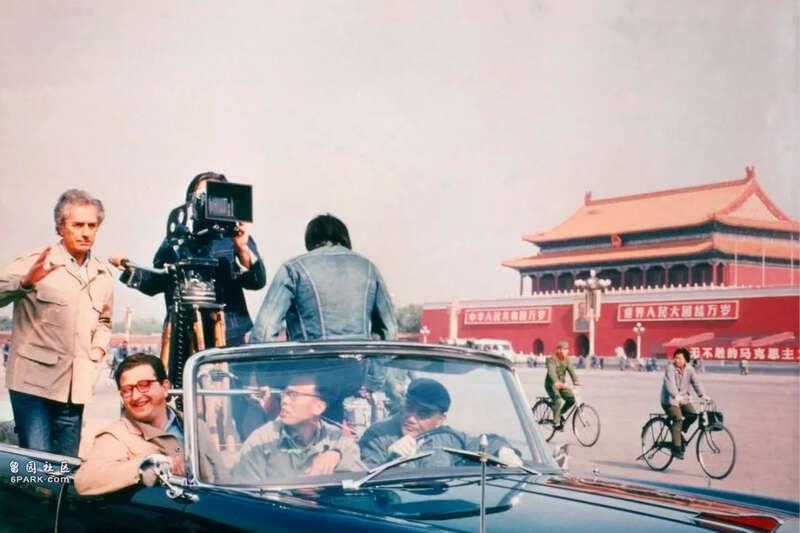

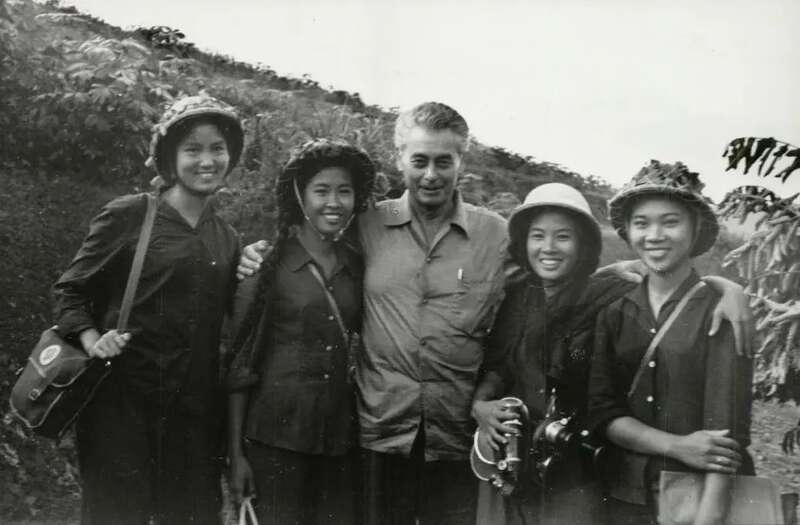

伊文思在中国拍片

伊文思在中国拍片

伊文思在1958年拍摄的彩色纪录片《早春》

他第一次来中国,是为了拍摄《四万万人民》。之后的50年,他为中国拍摄了十七部电影:《早春》、《六万万人民和你在一起》、《愚公移山》十二部、《风的故事》……

1938年,伊文思把他的一台35毫米埃姆摄影机和两千英尺胶片送给刚刚成立的“延安电影团”,也就是后来中央新闻纪录电影制片厂的前身。

到生命的最后一刻,伊文思再次回到中国,拍摄了自传体电影《风的故事》。用他本人的话讲,叫跟一个国家谈了恋爱。

我就觉得有必要给他拍一部纪录片,把他和中国的这段故事讲给大家听。

在《伊文思看中国》筹备之初

在《伊文思看中国》筹备之初计划重访伊文思的足迹《四万万人民》:扭转了中国在国际上的形象 上个世纪三十年代,中国还是一个落后、贫穷、软弱的国家。作为反法西斯东方主站场,中国在国际上发不出自己的声音。

1937年,斯诺的《红星照耀中国》在欧洲发行,取得巨大成就。伊文思看了斯诺的书,就决定去中国,去延安。他想要用电影改变中国在国际上失语的状态。

究竟是谁把伊文思引到中国来的呢?

我最近新发掘到一个史料:伊文思在去中国之前,早就跟中共取得联系了。袁牧之(中国电影事业的开拓者,导演《马路天使》),曾给他的夫人海伦写过一封信。

更直接的渊源,则是宋庆龄,她把伊文思介绍给周恩来。

伊文思来中国拍摄,经费来自一位美国华侨的赞助。他来到武汉之后,蒋介石、宋美龄接近他,并专门派黄仁霖将军负责联络、配合,实际上也在监视他。

在汉口的这间办公室里伊文思第一次见到周恩来

在汉口的这间办公室里伊文思第一次见到周恩来伊文思从西安、长城到兰州,他想要一路深入延安,并为此制定了很周密的计划。

此前,他在汉口见到了周恩来。因为跟周恩来同岁,都去过全世界很多地方,两人聊得很投契。他提出去延安拍摄,周恩来做出了周密的安排。

但是他的秘密行动,被宋美龄给知道了。为了保护当时国共的关系,周恩来劝说伊文思取消延安之行。

伊文思(左三)跟拍台儿庄战役当时的甘新公路还正在修建中。那时,全国公路只有一万三千公里。伊文思和摄影师费诺,一路开着车经过甘新公路,见证着中国正在向一个现代化国家转变。他在中国整整待了8个月,拍摄的这些真实镜头,被收入到《四万万人民》中,让西方看到了一个在战火中形成的中国,和中国军人威严勇敢的形象。

《四万万人民》改变了世界对于中国军人的印象

《四万万人民》改变了世界对于中国军人的印象 群众踊跃捐款

群众踊跃捐款 战时儿童还是得到了教育

战时儿童还是得到了教育今天没法想象这个有多重要。

你设想一下,从1840年英国的炮舰来到中国,英法联军到八国联军,到日本侵略中国,中国军人在国际上的印象是什么样子?多数情况下,一打就跑,从来不敢打仗。

《四万万人民》是为数不多关于中国抗日战争的完整纪录片之一,传达了中国的一种力量:中国军人有尊严,训练有素,是敢打的。民众们踊跃地参加战争,捐款。战时儿童,从日军的手下逃出来,虽然父母死于战争,但还是得到了有效的教育。

国外媒体报道:

伊文思是第一位拍摄中国抗日战争的电影人

一经公映,《四万万人民》引起了世界的震动,在国际舆论上肯定是起了一定的推动作用。

原本国际上对抗日战争是持观望态度,英美那阵都不支持中国。把中日战争描述成文明对抗野蛮的战争,有利于国际对这场战争的认识。美国在之后的一年,切断了对日本的钢材出口和石油出口。

《愚公移山》片段

《愚公移山》片段《愚公移山》:巨大体量的70年代中国影像 1970年代,伊文思再次受到周恩来的邀请,重新来到中国,和他当时的妻子兼工作伙伴玛斯琳,在中国花了5年的时间,拍摄了一部长达710分钟,接近12个小时的彩色纪录片——《愚公移山》。

伊文思在开拍《愚公移山》之前,在欧洲收集了200多个问题,是带着问题去了解中国的。

《愚公移山》的拍摄对象涵盖工农兵商等多个群体这部无比清晰的70年代的中国影像,全方位地展示中国人的生活状态。

《愚公移山》的拍摄对象涵盖工农兵商等多个群体这部无比清晰的70年代的中国影像,全方位地展示中国人的生活状态。由《大庆油田》、《上海机电厂》、《上海第三医药商店》、《上海印象》、《一个妇女,一个家庭》、《渔村》、《京剧改革》、《球的故事》、《南京一军营》、《钱教授》、《北京杂技团练功》、《手工艺人》等十二部影片组成。

伊文思带着中国摄影师、翻译、灯光、领队,足迹遍及大庆、上海、南京、山东、新疆等地,广泛接触了工农兵商、学生、手工艺人等等。

《愚公移山》片段

《愚公移山》片段 《上海第三医药商店》一集的包阿姨拍片子是要先跟拍摄对象做朋友的。伊文思都跟他的拍摄对象:《大庆油田》的高淑兰、《上海第三医药商店》的包阿姨,成为好朋友,时常跟她们聊天,了解她们的生活、想法。

《上海第三医药商店》一集的包阿姨拍片子是要先跟拍摄对象做朋友的。伊文思都跟他的拍摄对象:《大庆油田》的高淑兰、《上海第三医药商店》的包阿姨,成为好朋友,时常跟她们聊天,了解她们的生活、想法。

包阿姨在听收音机她的丈夫,一个上海暖男在洗衣服

西方人看到我们中国人原来那么有意思,还特别羡慕。《上海第三医药商店》这一集中,展现出中国女性地位高。

包阿姨在听收音机,她的丈夫,一个上海暖男在洗衣服。这个镜头在巴黎放映的时候,法国女孩子们都说,你瞧瞧中国的男人,做中国的女人太幸福了。

纪录片《愚公移山》的名字来源于毛主席

纪录片《愚公移山》的名字来源于毛主席在七大闭幕会上作的一次重要讲话一下子拿出12个小时关于中国人生活的电影,引起了巨大的轰动,在法国、意大利、加拿大、芬兰、荷兰、美国上映或播出,西方形成一股“愚公热”。伊文思拍摄的这部纪录片,也成为永久的历史见证。

同期,安东尼奥尼(左一)在北京拍摄纪录片《中国》(1972)同期进入中国的还有另外一位意大利导演安东尼奥尼,他拍摄了《中国》。《中国》捕捉到了中国一部分私密的表情,因为安东尼奥尼躲过陪同人员偷偷拍摄了农村场景。而《愚公移山》拍到是中国人的公开表情。

同期,安东尼奥尼(左一)在北京拍摄纪录片《中国》(1972)同期进入中国的还有另外一位意大利导演安东尼奥尼,他拍摄了《中国》。《中国》捕捉到了中国一部分私密的表情,因为安东尼奥尼躲过陪同人员偷偷拍摄了农村场景。而《愚公移山》拍到是中国人的公开表情。要想真实认识中国那个时代,要把两部放在一起看,这是当时中国社会的两个面,只有一个面是不完整的。

伊文思与太太玛斯林

伊文思与太太玛斯林

80多岁的玛斯林受邀来北京参加研讨会

纪录片《伊文思看中国》幕后 我一直都说,伊文思是我的英雄。我借着2001年一次去阿姆斯特丹电影节的机会,第一次到访伊文思博物馆和伊文思的故居。在伊文思诞辰110周年,2008年,我主持召开了一个“伊文思与中国50年”的国际研讨会。把当时世界上还健在的曾和他一起工作过的人,中国的、美国的、欧洲的,我基本都请过来了。2018年,是他诞辰120周年,我想再开一个会。但是很多人都不在了,包括他的太太都不在了。我就想我还能为伊文思做点什么呢?

找到当年一起参加拍摄的摄影师、领队、翻译

找到当年一起参加拍摄的摄影师、领队、翻译所以纪录片,是从2018年就开始筹备了。当时的设想,就是重走伊文思走过的路,找到当年一起参加拍摄的这些人。

像参与《早春》的摄影师,现在人都不在了。翻译陆颂和老师,虽然还在,现在已经是什么都记不起来了。

重新找到《早春》青祁村中长大的村民

在台儿庄的村庄,电影中提到的“QI SHENG村”,今天根本找不到这个名字的村。找了半天,有个前程村。我们就对照影片里面的地形,有两座山头是对的,才能判断是这个地方。

在内蒙古,我们找到牧民的后代,看到草原的变化,和他们生活的变化。

我们在无锡找村庄,村庄整个拆迁了。我们就去街道办、派出所,就把电影中的图片打印出来,在小区里问,这个人你认识吗?

曾经参加过伊文思电影的一位小姑娘后来成为了锡剧艺术家

曾经参加过伊文思电影的一位小姑娘后来成为了锡剧艺术家这样我们找到了当年的两个小姑娘。

当年13岁的两个小孩今天都退休了。其中一位,因为她参加了伊文思的电影,命运就改变了,从一个农村的姑娘变成了很有名的锡剧艺术家。另外一个,家里没让她读书,不然也成艺术家了。

我们拍到现在这些真人的变化,就有了一个时间的对比,这也是纪录片特别的一种价值。

伊文思一家 电影诗人和电影战士 伊文思是1898年出生的,父母是荷兰尼美根一个富裕的中产阶层。祖辈从德国移民到荷兰,家里是出售摄影器材的。

30岁之前的人生地图由父亲规划:在鹿特丹读商学院,去柏林学习化学,然后回到阿姆斯特丹经营家族照相馆分部。不过,伊文思当时过着两种生活:白天做生意,晚上同大学生、画家、雕刻家、诗人们在一起。

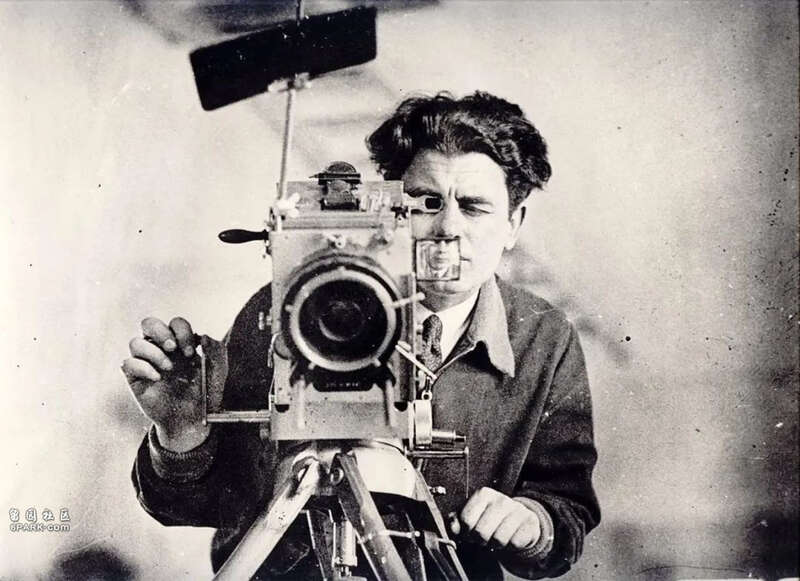

30岁出头的伊文思

30岁出头的伊文思就获得了“电影诗人”的美称当时,受到左翼思想、苏联电影影响的伊文思,凭借熟练的照相技术和精良的摄影机,拍出了短片《桥》和《雨》,由此获得了“电影诗人”的美称。

然而,一次意外的会面改变了他的人生轨迹。

1929年,苏联导演普多夫金(“蒙太奇”电影理论创立者之一)访问阿姆斯特丹,伊文思像普通文艺青年一样去见这位艺术大师,小心翼翼地拿出《桥》和《雨》请普多夫金批评,没想到大师称赞了这两部短片,并慷慨地邀请伊文思访问苏联。伊文思不仅去苏联访问,还深切地感受到社会主义给予底层人民的平等机会,大家为了共同信仰而努力工作。他在苏联拍摄了纪录片《英雄之歌》。从此他漫长的一生多了一个角色之间:电影战士。他甚至说,“一个人如果20岁还不是社会主义者,他没有心脏。”

伊文思(左一)与海明威(左二)

在社会主义信仰的支持下,“电影战士”开始行动:1936年,伊文思带着摄影机走上西班牙战场、中国、印度尼西亚战场,“要拍纪录片,就得什么地方在燃烧,就到什么地方去拍。”

他是一个不怕死的家伙,在西班牙差点被子弹打死。海明威跟他同行,还为他扛摄影机。

这个“飞翔的荷兰人”全世界飘,中国、美国、西班牙、德国、澳大利亚、波兰、保加利亚、南斯拉夫、东德、日本、老挝、智利、古巴……到处都留下了他的足迹。

他其实一直在找“新人”,newman。在社会主义国家,看到那么多人,玩命地工作并不是为了钱,而是为了一个共同的理想,这让他非常兴奋。他非常认可为信仰而工作。

所以当他发现中国也是在培养新人,就一定要来中国拍片子。

伊文思从年轻的时候,就很迷人伊文思这一辈子就三件事,第一是信仰,第二是电影,第三就是爱情,谈了一辈子恋爱。

伊文思从年轻的时候,就很迷人伊文思这一辈子就三件事,第一是信仰,第二是电影,第三就是爱情,谈了一辈子恋爱。他的性格有点像波西米亚的艺术家,一直很帅,从年轻的时候,就很迷人,特别迷女孩,一生有数不清的女孩。

他不喜欢在一个地方长期呆着,总是在不停地流浪。没有任何财产、物件,只有两个手提箱随时准备着出发。他也没买房,没买车子,一直住旅馆。在巴黎住的房子,都是玛斯琳的房子。

伊文思(右一)与海明威(右二)伊文思在当时挣钱很容易。

伊文思(右一)与海明威(右二)伊文思在当时挣钱很容易。第一次去苏联,《桥》和《雨》在105个城市放映。回到荷兰后,他就收到了苏联给他的版税,得了一大笔钱。飞利浦工厂也请他拍广告,1955年,他就能拿到5万美元的酬劳。当时的5万美金,都可以买现在好莱坞价值200万以上的大房子了。

但他不爱钱,对钱没兴趣,有一次他把钱分给当年在西班牙一起工作的老哥们。他觉得钱是负担,如果钱太多了,会让人留恋那种生活,丧失对理想的追求。

我看他的账单,他在中国拍片是亏钱的。

在欧洲他一个月能挣1200美元到1400美元,在中国一个月就200美元。

拍《愚公移山》的时候,他的衣服都破了。周总理就指示给伊文思做两套衣服。伊文思说缝缝就好了。

荷兰的伊文思基金会伊文思的不羁还体现在,他和他的祖国荷兰,闹了很久的不和谐。

荷兰的伊文思基金会伊文思的不羁还体现在,他和他的祖国荷兰,闹了很久的不和谐。二战的时候,印尼是荷兰的殖民地,伊文思拍了一部为印尼说话的电影——《印度尼西亚在呼唤》。当时他还是荷兰的一个官员,却拍了一部反对祖国的电影,所以电影一出来就上了各大报纸的头条。

荷兰当局就非常愤怒,用各种方式刁难他。比如每次换护照只给三个月,换护照也拖延时间。

伊文思广场我去荷兰的时候,发现很多本地人都不知道他。有一个城市广场被命名为“伊文思广场”,我就在广场上采访。我说,你认识伊文思是谁吗?——不知道。

伊文思广场我去荷兰的时候,发现很多本地人都不知道他。有一个城市广场被命名为“伊文思广场”,我就在广场上采访。我说,你认识伊文思是谁吗?——不知道。在荷兰有几十年的时候,他都是被封禁的,连电影学院和学生都不准讲伊文思和他的电影。

但是世界范围内,英国、法国、意大利都相继给伊文思授予非常高的荣誉。

荷兰一看,我们觉得那么差劲的一个人,结果全世界都觉得他是英雄,没办法保持沉默了。

伊文思受荷兰当局邀请,参加电影首映礼

1984年,荷兰女王提出和解,说能提供一笔很大的资金,帮他拍电影。伊文思说,你不道歉的话我没办法接受。

文化部长就对他说:“现在看来,历史站在了你的一方,而不是你的对手的那一方,让我们和解吧。”他代表荷兰政府,跟伊文思道歉了。

伊文思就非常高兴,因为这是1945年以来,荷兰政府第一次承认他,距离当时已经38年了。

在他的电影首映式上,女王带着家族里的王子、公主一起出席,用中国人的话讲,是给足了面子。完全像是娱乐明星一样,就像猫王和迈克尔·杰克逊,大家鼓掌吹口哨,把他当作民族英雄一样。

89岁的伊文思在拍摄《风的故事》期间

89岁的伊文思在拍摄《风的故事》期间在黄山山顶收音

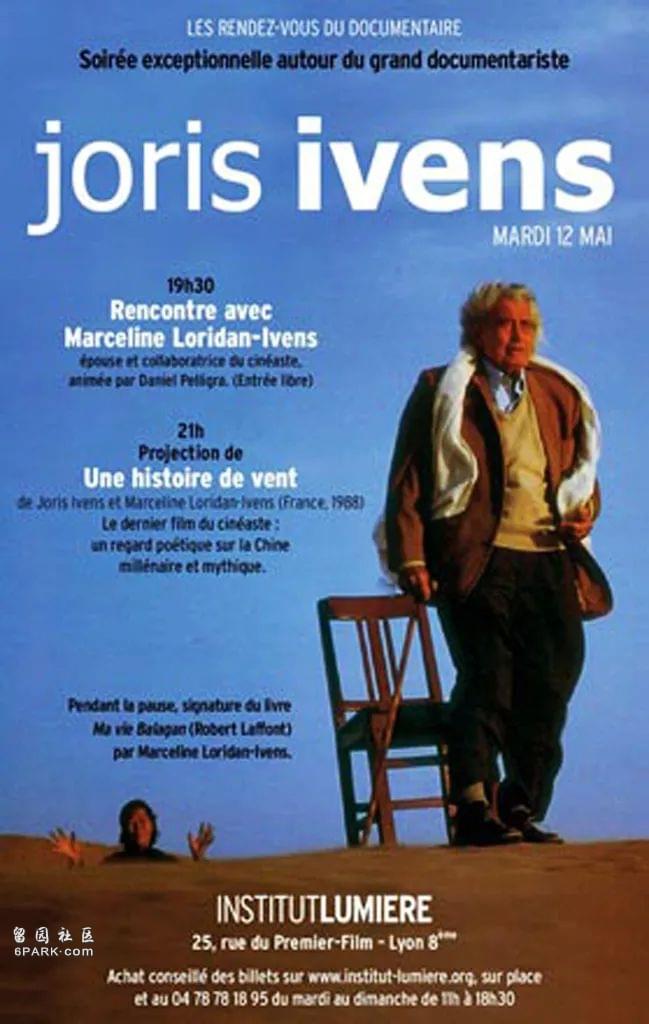

《风的故事》:与中国交往50年的总结 荷兰女王、法国、中国共同给钱资助拍的那部电影,就是《风的故事》,也是我纪录片里最后一集讲的故事。

这部片子换算成今天的投资都要上亿了,单单中国就资助了200万资金。当时200万是什么概念呢?《红高粱》的投资是60万。

《风的故事》电影海报

《风的故事》电影海报这是伊文思60年电影生涯的最后一部作品。决定拍摄时他86岁,完成时他90岁。他对中国的愿望最强烈,但他知道自己的精力已经很有限了。拍摄多次因为伊文思的支气管炎而暂停,随队一直跟着一位医生。在西安拍摄沙漠的那场戏,他已经跟副导演安排后事:“万一我回不来,你也要拍完。”

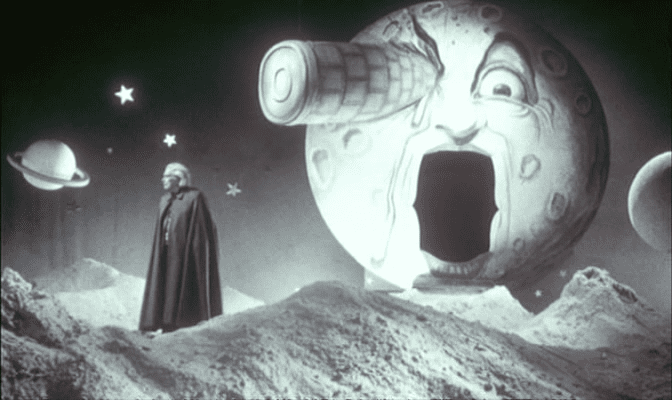

嫦娥、后羿、梅里爱的月亮都出现在了影片里

《风的故事》是最迷人的,它是想象力和人生经验的一种完美的结合。全片按照两条线索完成的,风吹过自然风景和历史遗迹,与伊文思追寻风的过程。孙悟空、嫦娥、后羿射日、画龙点睛、李白、兵马俑都出来了。梅里爱的月亮,嫦娥的月亮,李白的月亮,最后都变成了伊文思的月亮。他就把东方、西方的月亮给合在一块了,做成了一个文明的对话。

《风的故事》体现了伊文思对中国文化的理解

最后伊文思走到门口突然回头,正是孙悟空的面孔——孙悟空与伊文思的合体,而李白朗诵的诗句“君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪”,正是伊文思自己对于中国经历的感慨——40岁第一次来中国还是壮年,而今已是白发苍苍的老翁。

想当年,他第一次来中国,在西安拍武则天母亲的墓地,他以为那些石雕,是孔子、老子的塑像,但其实只是侍奉君王的文武官员而已。

到生命的最后,他选择了用风,来表达中国的一种气韵,面向空间、历史和文化,是一个抽象的凝聚。

可以说,这部极其浪漫的电影,是伊文思与中国50年交往的总结。你不懂西方,不懂中国文化,就看不懂这部电影。影片完成后,没有在中国公映过。不过,1988年威尼斯电影节把金狮奖颁给这位90岁的电影老人。

可以说,这部极其浪漫的电影,是伊文思与中国50年交往的总结。你不懂西方,不懂中国文化,就看不懂这部电影。影片完成后,没有在中国公映过。不过,1988年威尼斯电影节把金狮奖颁给这位90岁的电影老人。 伊文思的一生,漫长、曲折、丰富伊文思给我最大的一个启示,就是他的电影观念。

伊文思的一生,漫长、曲折、丰富伊文思给我最大的一个启示,就是他的电影观念。在社会变革中,纪录片是应该站出来的。本来,拍纪录片就不是一个什么赚钱的行当,它也不是一个什么娱乐的事,它的价值就在于要去改变社会,推动社会,哪怕是一厘米。伊文思直接用他的一生来回答了:用电影作为行动去推动社会。

在电影史120年里,还有谁这么在50年里,为中国拍了十几部电影吗?——没有。

我觉得我们有必要向伊文思致敬。