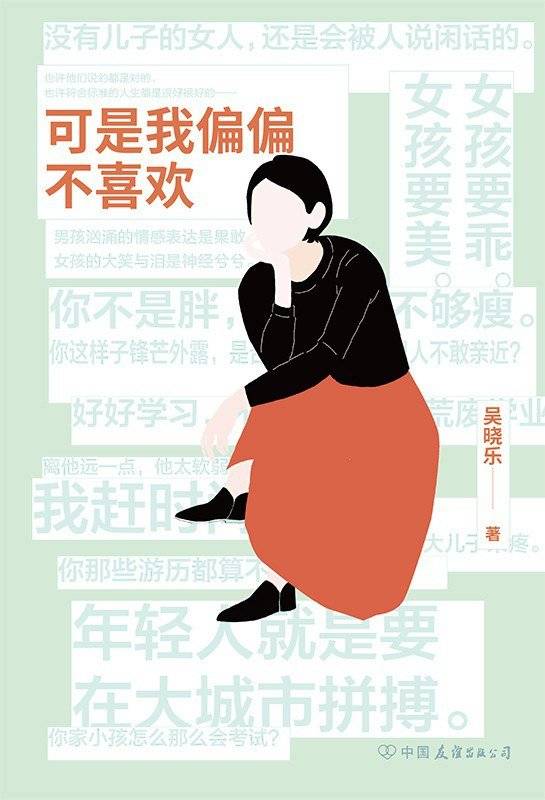

本文摘自图书《可是我偏偏不喜欢》(由磨铁图书·大鱼读品授权),原章节标题:《恋物记》,作者:吴晓乐,题图来自:视觉中国

相对于人,我更倾向与其他动物相处。

若不得不前往陌生人家中,我会在心内用力祈祷,希望那个空间里有狗,或者很多猫。人很有意思,难以忍耐他说话时,你的注意力不在他身上,却有个例外:你把注意力挪移到他的孩子,或者他的“毛孩子”之上。我只要伸手抚摩,发出语焉不详的声音,试图跟那户人家的宠物建立关系,主人便非常悦然地说起这孩子的来历。

故事偶尔得从一场春雨说起,见有猫瑟缩于屋檐下,于心不忍;或者上山扫墓,亲戚突然发现草丛里,野犬生了一窝,凝视良久,忍不住捡了一只返家。

每只宠物的背后,都有美如诗歌的典故。

宠物是相当安全的话题,属于生活,又与婚姻、收入、升迁无涉。说那猫的毛色顺滑如太妃糖,那狗的脸如娃娃般精致。都很好。要夸奖别人的小孩可没办法这么轻松,小孩听得懂人话(虽然他们常假装听不懂),你得很谨慎地给予评价,稍有不慎,便碰坏了他们剔透的心。对宠物,则不必那样拘谨,一直呢喃它怎么长得这么可爱,重复十次,都还在可以忍耐的范围。

宠物很少让人感到心痛。即使别人家的小猫、小犬、小鸟比较漂亮,还上手一堆伎俩,人类竟也能对于自家毛小孩的一事无成,骄傲依旧,仿佛自家的宠物越笨,越衬得自己对它的爱天可明鉴。至少,我的家人便是如此,每逢生人来,问,你家的鹦鹉会说话吗?有把戏吗?

我妈的眼珠骨碌碌转一圈,亮出眼白,说,就不能让它们专心地当好鹦鹉吗?我就是喜欢看它们什么也不会。只知道玩,只知道跟我抢瓜子。我一再地被我妈那正气凛然的口气给感动。同时也纳闷,我们家鹦鹉什么都不会,有什么好得意的?若今日谈论的不是宠物,而是人子,我们早得夙夜匪懈地挖地洞了。

从我妈那听来一个故事,关于一个女人与她的狗。

女人有夫、有子,她又抱来一只狗,全心全意地爱它。一年,她跟朋友外出旅行,丈夫跟孩子凑巧也出门访亲。女人把狗送到了要价不菲的宠物旅馆,设有监视器。

登机前,女人按照店员给的指示,连上画面。狗专注地注视着门口,那是女人消失的地方。旅伴建议,先关掉吧,待会儿就跟其他狗玩在一起了。女人没有吭声,手机收进口袋,心事重重地上了飞机。飞机一落地,甫接通当地的网络,女人又压抑不住地打开网页,狗维持着近乎相同的姿势,像是画面尚未更新似的。女人吓一跳,飞快关上,跟着朋友赶路。

前往市区的快车上,景色一格一格地倒退,那是一座绝美之城,却进不了女人的眼底。女人的心里有一抹模糊的影子,那影子摇着尾巴,等着她。

在旅店下榻了,女人拨了通电话给宠物旅馆,问,狗还好吗。店员回应,吃得很少。女人鼓起勇气,告知朋友,她要更改机票的时间,打算提早返回。旅伴不可置信地发出惊呼,见女人态度坚决,旅伴转而笑骂:“早知如此,当初不让你找有监视器的住宿了。”又过了好几年,狗以极高的年岁过世了,女人又出去了,这回她在海外待了非常久。家里的每一个角落,都有那只狗探索过的痕迹,她待在里面,没有一秒钟不想起那只狗。

狗的幻影,瞻之在前,忽焉在后,忽跑、忽卧、忽奔驰、忽四脚朝天、忽双手交叉娉婷静坐、忽杏眼讨摸。几乎可以说女人的生活是沿着狗的心愿去裁切的,有些时辰要留给狗,有些星期要记得买鸡胸肉,有些月属于牵着它去修指甲和做基础美容。找人来装潢家屋时也得顾忌,狗的旋身与冲刺,新购沙发的质地是否合于狗的贴身躺卧。

女人付出甚多,却不曾觉得匮乏或可能干涸,狗比谁都挂念她、需要她、恋慕她,丈夫跟孩子常忘了她喜欢什么,狗不会,狗就是她的喜欢。狗不在了,女人的日子却满是狗的齿痕,女人离开家,她内心有个洞穴是那只狗挖出来的,除了那只狗,谁都进不去。

这种他人因爱宠过世而有多伤心的故事,在我眼中,跟别人撞鬼的真实经历没两样,听听可以,千万不能自己遇上。我的心胸太狭隘了:常人能够轻易放下的,我总是挂念多年,何况常人舍不得的。那太可怕了。

不过莫菲定律说,你所担心的,总是会发生。

我们家迎来了一只鹦鹉,我懂了所有的因缘。

说穿了,我们总是忌惮与人相爱的。唐义净三藏法师所译的《佛说妙色王因缘经》,由爱故生忧,由爱故生怖。跟宠物的爱,很少带来忧怖。狗提供了,你的给予,绝不至于被辜负的快乐;而猫,更像是某种练习,练习去接受,不被理睬并不表示不被爱。

至于鹦鹉,我也说不上来,兼而有之吧。鹦鹉不仅是我眼中的苹果,也是天空的延伸,见它拍翅、滑翔、悬停。鸟类能以全身的肌肉影响空气流经它们身体的模式。造物者在创造它们时,想必灵机一动,才思泉涌。人类得那么卓越,才能争取到驻留天空的一秒,而鸟,那是它们的基础本事,它们天生属于天空,人们凝望它们的身影,写生出“翱翔”这个词。

我喜欢他不理解我的语言,他的语言,我也不理解。如此一来,他任我浮想联翩,我喜欢看着他呢喃,你知道你是全世界最美的小王子吗?你是我见过最完美的、最完美的动物。我喜欢对家中的鹦鹉抛掷过于浮夸的形容词,而不必心虚自问,我是否将把他宠坏?

我这个人,有个坏习惯:倾向从别人的眼神拼凑出自己的长相。久而久之,一旦跟人过于亲昵,即使对方缄默不言,我也会伤神自己是否失了言或错了方寸。在他身边,我意识到自己多么需要一个不可能理解我处境的存在。

偶尔(但比我们以为的更常发生),理解本身反而遂行了伤害,生活中多数的疼痛都来自那些明白了我们的人。跟他相处越久,我越能摸索出,多年以来,我始终等待着一种礼物:可不可以不要跟我说话,又留在我身边?

好多位朋友埋怨过我对鹦鹉的专情。

他们一边从背包内掏出要给我的礼物,摆放在桌上,一边咕哝,你太卑鄙了,喜欢猫跟狗的人好多,但像你一样,特别中意鸟的人好少,所以呀,路上看到鸟的精品或小玩意,竟觉得有义务、非得买来给你。我早已听不清楚他们之后又说了什么,径自把玩起他们送上的文具或布偶,规划着带回家之后,得摆在哪儿才足够醒目。

欢乐有时,哀伤也有时。去年鹦鹉的体内多了一颗肿瘤,我们举家食不下咽,一下了班就往他身边去。他没为难我们太久,走得很快。他离开的那个夜晚,我们都在,一一泪流满面地抚过他吃力喘伏的身子,同他道谢。得他十年,太多幸福,太多幸福。他这么轻,不到五十克,却是生命中不可承受之轻。

他是我们家的最大公因子,好几个晚上,家人忽有争执,又怕惊扰到他,只得静了音量,无形间阻断了分歧的绵延;他也是和事佬,再怎么不情愿和好,只要一方先递上他的照片,就是保证有效的橄榄枝。

母亲接受了我的说法,把他安葬于一盆桂花树下,我告诉所有人,想象有朝一日花瓣张开,如他的展翼,想象他只是换了一个形式常伴左右。母亲许是信了,从此殷勤地照看那盆花,花病了,沁出斑点,她焦急地抱着去给人检查;如同我们当时抱着笼子奔进兽医院,兽医师一看,深深叹息,治疗你们这种人的宠物,压力特别大,从你们是抱着笼子而不是提着,便看得出来你们多爱他。母亲给桂花喷药,日日按着日照倾斜而挪搬盆栽的位置。

前几个月,一日我仓促返家,又赶着出门,扶上门把手的刹那,母亲幽幽开口,你没发现家里有哪儿不同吗?母亲难得对我有情绪,我知有大事发生,把家里前后仔细地端详,仍不得所以。母亲叹了一口气,你没发现吗?桂花树开花了。闻言,我连忙奔到花前,花瓣张开,如鹦鹉轻轻展翼。

我感觉到有小小的、毛茸茸且轻暖的什么,抖擞着跃进我心中那自他离去后,日夜沁着血沫的窟窿,并完美嵌上,止住了血的静流。然而,跟母亲比起来,我的心事算不上什么。

母亲没有遗忘他,一秒钟都没有。

出版社: 中国友谊出版公司

出品方: 磨铁·大鱼读品

出版年: 2020-11-12

本文摘自图书《可是我偏偏不喜欢》(由磨铁图书·大鱼读品授权),作者:吴晓乐