本文来自微信公众号:界面文化(ID:BooksAndFun),作者:林子人,编辑:黄月,原文标题:《美国作家凯瑟琳·布:把“穷人”设想成一个庞大的、无区别的阶级是荒谬的 | 专访》,头图来自:视觉中国

阿卜杜勒快20岁了。从6岁起他就在与垃圾打交道,捡拾有钱人丢弃的东西,分类,然后转卖给废品回收者。阿卜杜勒的父亲干了一辈子这个活,并因此肺部受损。这很有可能也会是阿卜杜勒的命运,但他还有希望——他已经爬到了垃圾交易商的位置,收入在社区内还算不错,日子似乎在往好的方向去。

但与邻居的一起纠纷事件让他遭受了意外打击:邻居“独腿婆子”法蒂玛在放火自焚受伤后指控阿卜杜勒、他的姐姐克卡珊和父亲殴打她,并且放火烧她。这个好不容易站稳脚跟的家庭不得不直面卷入案件的种种麻烦,比如警察的索贿、恐吓和司法不公。

苏尼尔是个自认世故的小不点儿。他在孤儿院待过一段时间,了解到“艾滋孤儿”和“我曾在特蕾莎修女身边当助手”之类的话能帮助管理孤儿院的修女从老外那里弄到钱,但捐款和捐物从未让孤儿院的孩子们获益。管事修女断定“11岁以上的男孩不易管理”,苏尼尔被赶出了孤儿院,“他重新习惯拾荒工作,习惯老鼠在他睡觉时从柴堆里冒出来咬他,习惯几乎持续不断的饥饿状态。”

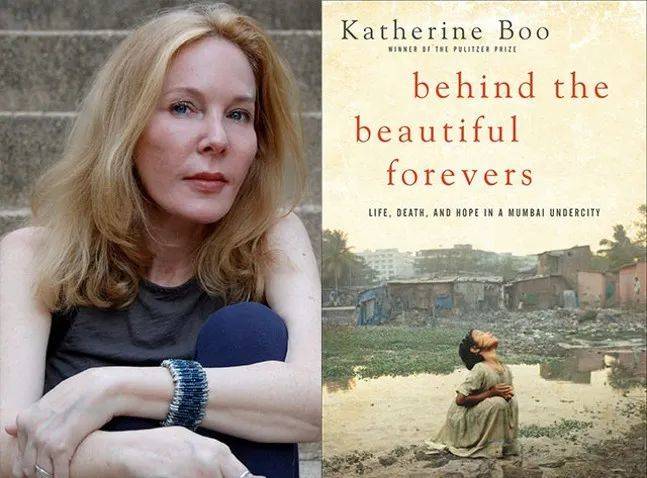

这是美国记者、作家凯瑟琳·布(Katherine Boo)在《美好时代的背后》一书中记录的两个人物,他们都是印度贫民窟安纳瓦迪的居民,这个贫民窟与闪闪发光的孟买国际机场仅相隔一条椰子树林荫大道。

布选择报道安纳瓦迪也正是因为这一点:财富从四面八方侵入,穷人是否能抓住机会攀登财富阶梯?在前往孟买之前,布长年关注美国低收入群体的生活,在接受《纽约时报书评周刊》采访时,她表示这多少帮助她在心理层面上做好了远赴孟买进行田野调查的准备:“你可以像傻瓜一样进入贫民窟,但不能还像傻瓜一样走出来,一无所知。”

从2007年11月到2011年3月,布倾听安纳瓦迪居民的故事,了解他们的生活与困境。调查是从尽可能跟着更多贫民窟居民开始的——无论他们去哪里、做什么,布都跟着,比如白天待在安纳瓦迪鼠满为患的垃圾棚,深夜和小偷在机场里探险。

慢慢地,安纳瓦迪居民接纳了这个看上去有些荒谬可笑的白人女人,开始向她吐露心声,布则通过他们的故事以及警察局、公立医院、太平间和法院的公开档案拼凑出这个社区、这座城市甚至是这个国家的一些真相。《美好时代的背后》首次出版于2012年,荣获了美国国家图书奖、美国笔会奖、美国艺术暨文学学会奖等奖项,并在2014年被改编成一部舞台剧。

![《美好时代的背后》[美]凯瑟琳·布 著 何佩桦 译新星出版社 2021-6](https://i.aiapi.me/h/2021/11/09/Nov_09_2021_01_41_06_23424236615745952.jpeg)

1991年7月,因现行经济体制已无以为继,新上任的财政部长曼莫汉·辛格宣布进行自由市场改革。自那之后,印度经济年增长率达到10%,超越加拿大和俄罗斯,跻身为全球十大经济体之一。

剧烈的体制转型背后,是无数印度人的命运在时代大潮下翻滚、流转。多方面因素决定了一个普通印度人实现向上流动的可能性,其中既有非常传统的因素,比如民族、性别或宗教背景;也有主观性的因素,比如他能否从计划经济的思维惯性中苏醒过来,切换到一个主张个人主义、市场竞争、金钱至上的奋斗模式,从全球化时代的新自由主义资本主义体系中分得一杯羹。收入、地位和人生机遇的差距迅速拉大,“贫民窟的百万富翁”只是一个好莱坞童话。

处于社会转型期的国家总是不乏好故事。近年来,一批关于当代印度的纪实作品被译介到国内,除了《美好时代的背后》,还有拉纳·达斯古普塔的《资本之都:21世纪德里的美好与野蛮》、苏科图·梅塔的《孟买:欲望森林》、司妮达·普拉姆的《印度青年狂想曲》、苏迦塔·基达拉的《象群中的蚂蚁:一个不可接触者的家庭与现代印度的形成》等。

英国印度裔作家达斯古普塔认为,当代印度是了解全球化的绝佳窗口,“这些新兴的中心错过了对国际资本主义最具包容和希望的20世纪中期,而似乎只有在这些中心,人们才能更好地观察全球最新的脉动。我觉得,正是在这样的地方——而不再是西方——来自全世界的人才能找到对自己命运的书写。”

在接受界面文化采访、谈及当下中美图书市场似乎出现了一股“印度热”时,布反问道,“或许我们应该反过来想:为什么一个拥有12亿人口、快速崛起的国家不能引起美国人、中国人、俄罗斯人或其他国家人的兴趣呢?”

在布看来,她笔下贫民窟居民的境遇具有某种普遍性:“穷人的彼此斗争是如此激烈,导致他们无法团结起来与当权者对抗,争取更要紧的共同利益。这个情况的悲剧性和战略意义并不只在印度存在。”

全球各地越来越多的人感受到了生活的不稳定性在上升,继2008年金融危机之后,新冠大流行再度敲响警钟。在公共医疗系统因疫情爆发不堪重负的时候,我们骤然发现,贫民窟居民年年岁岁都要面对同样严重的健康风险,要承受缺乏医疗资源的脆弱和无助。帮助读者了解社会最弱势群体的真实情况是布的写作初衷,因为只有了解才会有共情,有共情才会有改变现状的可能。

我寻找的故事,应当能够揭露社会结构的某些真相

界面文化:你以对贫穷和不平等问题的报道闻名。是什么驱使你关注一个孟买贫民窟并写下了《美好时代的背后》?

凯瑟琳·布:在遇到我的丈夫,印度作家、政治史学者苏尼尔·基尔纳尼(Sunil Khilnani)的前二十年里,我一直在记录美国低收入群体的生活。自印度成为我生命中的一部分以后,我很自然地对这个国家中的贫穷社群产生了兴趣,想了解他们是否从印度的快速经济增长中获益。

很不幸的是,就和美国的情况一样,那些本应最热切研究这个国家中最弱势群体的专家们,并没有花费多少时间和心思在他们身上。关于他们的境遇充斥着推测和泛泛而谈,严谨的报道极少。

所以最终我决定带上我的录音录像设备,进驻一个孟买贫民窟,尝试记录那个社区中的家庭是如何从增长的经济中谋生的。

让我惊讶和感激的是,几乎所有我遇到的家庭在经过一番考虑后都同意了参与这个写作计划,在四年的时间里,他们的经历带领我深度了解了这个国家教育系统的腐败、警察和法庭、公立和私立医院、政治和选举系统。每一个贫民窟居民在冒险参与这个项目时都有自己的考量,克卡珊是我在书中记录的让人印象最深的女性之一,她表达了一种普遍的希望:“如果人们了解我们的生活更多,对我们的鄙夷也许就会少一点。”

界面文化:除了《美好时代的背后》,近年来还有不少其他关于当代印度的纪实作品被译介到了中国,似乎人们对印度的兴趣日益浓厚。在美国的图书市场中,印度是否也是一个热门话题呢?为什么如今印度吸引了人们的注意?

凯瑟琳·布:或许我们应该反过来想:为什么一个拥有12亿人口、快速崛起的国家不能引起美国人、中国人、俄罗斯人或其他国家人的兴趣呢?

界面文化:作为一位不通晓印度当地语言的外国人,你是如何克服融入贫民窟的挑战,获得你所需要的人物故事的?在书中,你说自己采用了流浪式社会学(vagrant-sociology)的研究方法,是否能展开谈谈?

凯瑟琳·布:我有幸与一位极有天赋且尽心尽力的翻译翁纳蒂·特里帕蒂(Unnati Tripathi)合作。我是从尽可能跟着更多贫民窟居民开始我的采访的:无论他们去哪里、做什么,比如收集废铁、绘制宝莱坞电影的背景板或做家务,我都跟着。我也通过官方档案调查医院、法庭和其他公共机构。

随着我对这些居民了解的加深,对官方档案挖掘的深入,我越来越能够分辨哪些故事是私人向的、不值一提的,哪些故事是有社会意义的。

作为一位写作者,我的目的不是书写那些最浮夸的故事,也不是只记录那些最品格高尚、才华横溢的人的故事。我寻找的故事应当能够揭露社会结构的某些真相,但在项目开始之初,我其实很难预测谁的经历属于此类故事。但只要在那里待上数月或数年,你就能慢慢看清楚。

举个例子。在我最开始结识阿卜杜勒的时候,我完全没料到他的故事会与质询警察和司法不端有关。阿卜杜勒是一个从事垃圾回收生意的年轻人,他成为了书中的主要角色之一。我最初只是被这个现象迷住了:

这座城市的物质过剩和全球范围内汹涌的对可回收物的需求,帮助这位年轻人将一份顶着污名的工作转变为一项有利可图的生意。但在我的“沉浸式”新闻报道中,惊喜常在。这里面完全没有提前规划,而且在我看来,这种出乎意料是让阅读此类非虚构作品趣味横生的原因之一。

如今穷人面对的大问题,是分辨哪些机会是虚假的希望

界面文化:要理解印度这样一个人口众多、异质性极强且快速变化的国家,关键是什么?

凯瑟琳·布:关键之一很简单,就是明白泛泛而谈在如此规模的多样性面前是失效的。以安纳瓦迪为例,当我在那里采访时,那里的居民来自15个省,说着17种当地语言,有着至少50种不同的宗教身份,包括一些地位低下、落后的印度教种姓。在这样的背景下,把“穷人”设想成一个庞大的、无区别的阶级是荒谬的。

因此在我的书里,读者遇到的所有低收入人士都有自己的特质、想法和具体的问题,他们对影响自身的周遭世界都有自己的看法,都随着事件和冲突的展开显示出自己的个性、他们的城市的个性,甚至有时是他们的国家的个性。

虽然我们承认多样性的重要性,但我确实发现了贫民窟上下也有一些共性存在,其中一点就是人们普遍感到随着印度国家财富的增长,新的机会在出现。但我采访的这些家庭面临的大问题是,如何区分哪些机会真的能帮助他们逃离贫穷,哪些机会是虚假的承诺,只会带来更多的剥削。我在书中揭示了,被糊弄、选错边是一场非常高风险的游戏,人们甚至在多年后都还在承受错误选择的代价。

理解印度的第二个关键是理解政客的作为加剧了贫困群体内部的张力——宗教的、种姓的、文化的,以及由稀少工作机会造成的竞争性的。穷人的彼此斗争是如此激烈,导致他们无法团结起来与当权者对抗,争取更要紧的共同利益。这个情况的悲剧性和战略意义并不只在印度存在。

界面文化:自印度财政部长曼莫汉·辛格在1991年决定推行经济自由化以来,印度不仅经历了经济改革和城市化,也经历了贫富差距的不断加大。在这个过程中,印度人也在不断遭遇新的可能性和新的境遇。在你的观察中,印度人是如何理解这一切并据此作出反应的?

凯瑟琳·布:和我们大多数人一样,我书中的贫民窟居民宁愿有“过多的机会”,也不愿别无选择。但如今这些家庭很难辨别出那些真正能够帮助他们走出贫穷的阶梯。就像我在书中记录的,本应致力于帮助穷人的政府项目充斥着腐败行为,私营领域则对工人百般压榨。上层的经济收益巨大,但涓滴效应(指在经济发展过程中并不给予贫困阶层、弱势群体或贫困地区特别的优待,而是由优先发展起来的群体或地区通过消费、就业等方面惠及贫困阶层或地区,带动其发展和富裕)却非常缓慢。

尽管如此,对于贫民窟里的家庭来说,这个僵局并非故事的结局,而是如何发挥机智才干的开始。

界面文化:贫民窟内外的女人是怎样的?印度的书写者们通常都会注意到性别冲突在加剧,给女性带来身体上和经济上的威胁。

凯瑟琳·布:我在书中记录了一些无以伦比的女人,读者会看到,她们身处一个父权社会,受制于暴力和压迫,但她们不仅仅只是受害者。这些女人有野心,有复杂性,她们不断为了家庭的未来做出选择——有时是很勇敢的选择。她们有时行事激进,但有时也要将大量时间花在家庭琐事上,比如排很长的队,只为获得一点点饮用水。

如果每一本书都在暗中批判此前出版的书,当我在写这本书的时候,我将之视作对非虚构作品的批判,特别是那些由男性书写的作品。

在男性作家的笔下,女人和女孩都是害羞被动的,言语寥寥的。我认为这种不准确的文字呈现是有严重后果的。我们能够对腐败、冷漠或性别不公如何剥夺人们的机会夸夸其谈,但如果我们不去理解那些被否定的人的智慧,我们就无法真正理解这个社会每日在浪费多少潜能。

新冠疫情下,我们感受到了一点点穷人一直都知晓的公共卫生的不稳定性

界面文化:当我们谈论印度的不平等问题的时候,似乎交叉性是一个特别突出的问题,阶级、性别、宗教和种姓交织在一起,决定了谁拥有一切、谁一无所有。你对此是怎么看的?在这个方面印度是“独一无二”的吗?值得注意的是,印度当前的领导人纳伦德拉·莫迪及其所在的政党支持印度教民族主义,这是否会让更低种姓者处境更为艰难?

凯瑟琳·布:你对交叉性的观察是正确的:种姓和性别加剧了经济不平等,有时宗教或文化上的污名化亦然。就像其他地方一样,在印度,层叠效应会带来了严重的社会和心理伤害。话虽如此,如果我们只把那些社会中的输家看作被动消极的受害者,其实也忽视了他们也是有血有肉的人。

就拿年轻男孩苏尼尔来说吧,每一天他所处的社会都把这个拾荒为生的男孩像一块垃圾一样对待,除了谋生以外,他也在急切地求知,理解自己在世界上所处的位置,以抵御自杀的诱惑。在我写这本书的过程中,确实有几次,是观念和知识拯救了他,让他继续活着。这其实是我希望我的书能够清楚地传达给读者的:在绝望的时刻,哲学对人类是有意义的,它甚至是维持生命所必需的。

界面文化:你是在2008年金融危机前前往安纳瓦迪调查采访的,如今我们已经看到日常生活的不稳定性不仅发生在印度贫民窟,也发生在西方。时隔多年,你对贫穷和不平等的理解是否有所变化?

凯瑟琳·布:西方低收入家庭的生活朝不保夕,这种情况早在2008年经济衰退前就发生了。但如今情况不同的一点是,全球各地的贫困家庭会以极快的速度感受到地球另一边的富人决策的后果。

就像我在书中所写的,曼哈顿投行雷曼兄弟破产的两个月时间里,地球另一端的贫民窟穷人就发现废铁市场一落千丈,他们自己则猛烈陷入进一步贫困之中。我至今仍时不时会看到穷人遭遇严厉的指责——以及自我责备——陷入困境被认为是他们自己的错,但实际上却是由千里之外的企业董事会或政府办公室中的决定造成的。

界面文化:印度受新冠疫情打击严重,有报道指出贫民窟被暴露在更严峻的风险中。你是否和孟买贫民窟居民保持着联系,了解他们的近况?

凯瑟琳·布:我一直将《美好时代的背后》的版税捐赠给安纳瓦迪社区,因此在新冠大流行期间我也一直与许多家庭保持联系。新冠封城造成了严重的经济灾难,许多日薪工作者无法出门工作赚钱。但大多数贫民窟居民不像更富裕的人那样将新冠肺炎视作一种一生一次的公共危机恐慌。世界上的穷人经常面临公共卫生的威胁,安纳瓦迪的家庭几乎每年都会遭遇肺结核、疟疾和登革热。

也就是说,如今全球各地的中产和上层人士感受到了一点点穷人一直都知晓的公共卫生的不稳定性。我希望读者能够在阅读我的书时感受到当社区缺乏有力医疗服务时所产生的那种脆弱和无助。对于阿卜杜勒、克卡珊和苏尼尔这样的人来说,每一天都像在走钢索,一丝犯错的空间都没有。

本文来自微信公众号:界面文化(ID:BooksAndFun),作者:林子人,编辑:黄月