1958年,艺术家艾未未与父亲艾青。 VIA AI WEI WEI艾未未回忆录《千年悲欢》(1000 YEARS OF JOYS AND SORROWS) 白亚仁(Allan H. Barr)译

“你不过是棋盘上的一个棋子,明白吗,”一名公安对中国最具争议、也是中共眼里最危险的艺术家艾未未总结道。那是2011年,艾未未在前不久因涉嫌“颠覆国家政权”被关押了81天;获释后,他马上收到了1500万元人民币的巨额税单。据那名公安人员说,艾未未的高姿态已让他成为西方攻击中国的可用工具,但“棋子迟早会被舍掉”。当然,很明显的是,艾未未也将这名公安视为棋子,一个放弃了自己的说话自由、为暴政服务的人。

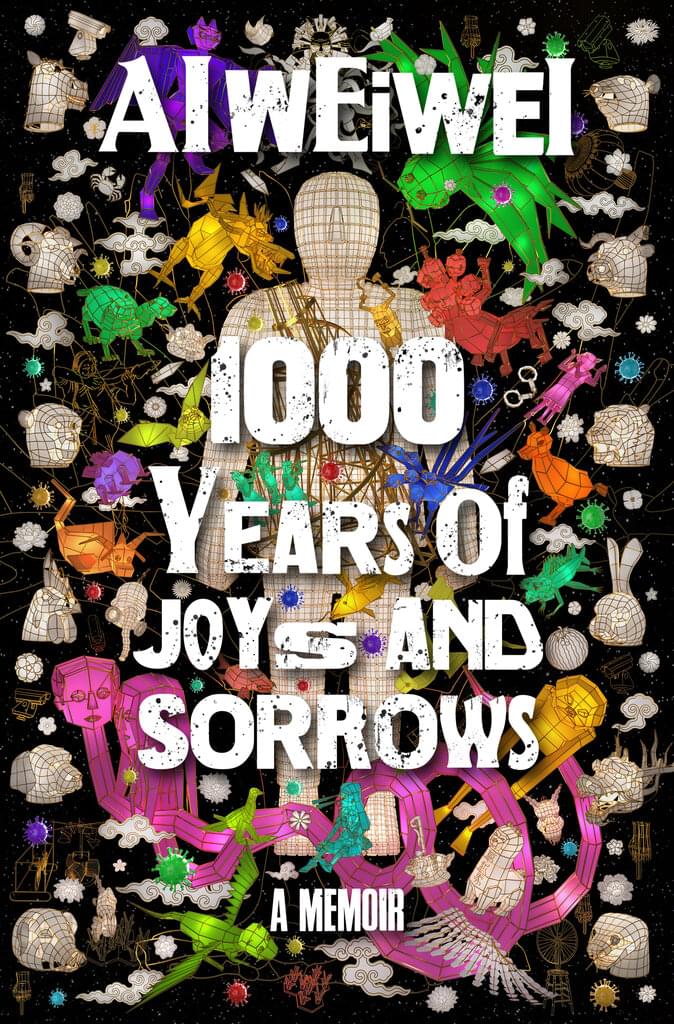

在他的第一本回忆录《千年悲欢》中,艾未未讲述了那一次及其他几次与国家机器的较量——这些对抗与他离经叛道的艺术一起,让他在国际上拥有偶像的地位,也迫使他因政治原因流亡海外。回忆录的名字来自他父亲、著名诗人艾青游览丝绸之路上的一座古城废墟时写下的诗句:“千年悲欢/无迹可寻。”在被关押的几个月里,艾未未下决心要留下痕迹;他懊悔自己与已故父亲之间的空白再也无法填补,担心年幼的儿子也许永远不会知道父亲究竟是什么样的人,因此萌生了写回忆录的想法。

艾未未的故事从他的童年开始。小时候,他与父亲生活在中国的偏远地区,艾青在毛泽东针对知识分子的残酷运动中受到清洗,1959年下放到新疆,1967年受到进一步冲击。艾青被责令打扫厕所,把“冻成冰柱”的粪便刮掉,10岁的艾未未搭起炉子烧水,从井里打水。他们过的生活就像是一个“无期限的野外生存训练课程,如果我们能足够幸运地生存下去的话”。在以艾青为主要对象的数不清的“批斗会”上,艾未未亲眼目睹了对父亲程式化的羞辱。“周围的人对我们的疏远和敌意,让我对我是什么样的人有了清晰的认识”,“并形成了我对如何定义社会地位的判断”,以及在革命语言中,敌人这个词的必要性,艾未未写道。

对艾青生平的回忆穿插在这本书中。艾青出生在一个有钱的地主家庭,是家中的长子,父母把他丢给了保姆照顾,保姆是个名叫“大叶荷”的好心农村女性。1911年清朝的灭亡让国家陷入动荡,但也在年轻人心中激起了对未来的新展望。艾青19岁那年去了法国,在那里,他接触到阿波利奈尔和布列塔尼的作品,这种接触重塑了艾青的审美鉴赏,练就了他对艺术与政治关系的理解。1932年回国后,艾青在上海的法租界被逮捕,因“通共扰民”的罪名被判处有期徒刑,在监狱里度过了近三年。正是在狱中,艾青创作了他的第一部杰作《大堰河——我的保姆》,这是对大叶荷和无数默默无闻工作和奉献的中国女性的温情致敬。

艾未未与父亲的人生有许多相似之处,贯穿在这些相似之处的是一条具有启发性的主线。艾青因“颠覆政府”被判监禁,这与他儿子80年后因“煽动颠覆”的政治罪名入狱并无不同。同样,西方大都市纽约对艾未未的影响,与巴黎对他父亲的影响一样:身处一个万花筒般的漩涡催生了他们观察事物的新方式。

2011年,艾未未在北京的工作室。 SHIHO FUKADA FOR THE NEW YORK TIMES

如果说艾青是在试探性地寻找一种新的通俗语言,使诗歌的主题和内容民主化,艾未未则在传播的技术中找到了一种使受众民主化的方式。2005年,艾未未发现了博客圈,他在那里用自己独特的、不敬的声音赢得了一大批粉丝:“我就像一只水母,互联网已成为我的海洋。”与他的博文一样,艾未未的艺术作品也是在“不断变化的状态”中制作的,无论是1995年拍摄的他对着天安门城楼竖中指的照片,还是用2008年四川地震中损坏的钢筋制作的建筑艺术装置,或是大量揭露中国当局失职和腐败的纪录片,它们都是在不断变化的现实限制中运作,并对这种限制做出反应。

艾未未声称自己与父亲不同,“我缺乏那种驾驭语言力量的能力”;但并非如此。当他不再自以为是地谈论艺术,而是几乎不由自主地向回忆投降时,他的笔力最为传神。回忆在拘留所里度过的那些夜晚时,艾未未写道,“我所能做的只是用回忆来填补时间,回过头来看人和事,就像是凝视着一根长线上的飞得越来越远的风筝,直到再也看不见。”最令人沉痛的是艾未未夜里与那些被雇来当看守的年轻乡下人的谈话,他们拉指关节发出的噼啪声让艾未未想起“萝卜被掰成两半的声音”。这些警卫“对我来说逐渐变成了完全、嘈杂的人类”,艾未未写道。“在某种程度上,他们和我一样,受到限制和束缚,他们的现在与过去决裂,缺乏对未来的期待。”忆及艾青对大叶荷的感情,那一刻捕捉到了艾未未从自封的挑衅者角色中解脱出来,并给予他艺术家最平凡的自由:冷静地观察世界,承认自己和他人身上最大的人性能力,即可以同时是囚犯和守卫、玩家和棋子。

艾未未在书的最后几页写道:“倡导自由与用行动争取自由是分不开的,因为自由不是目标,而是方向,它正是通过反抗而产生的。”记忆,也是一种抵抗。在记录过去的同时,他也在否定强加给这个国家几代人身上的健忘症。艾未未写道:“在中国经历了所有的动荡之后,真实的情感和个人记忆都化为碎片,很容易被斗争和不断革命的话语所取代。”在《千年悲欢》中,艾未未不允许自己的记忆碎片被埋没。让它们重见光明,是在卸下负担,是给后人的一封公开信,是将过去和现在缝合。这是在拒绝成为一个棋子——也是对自我的最有力的陈述。