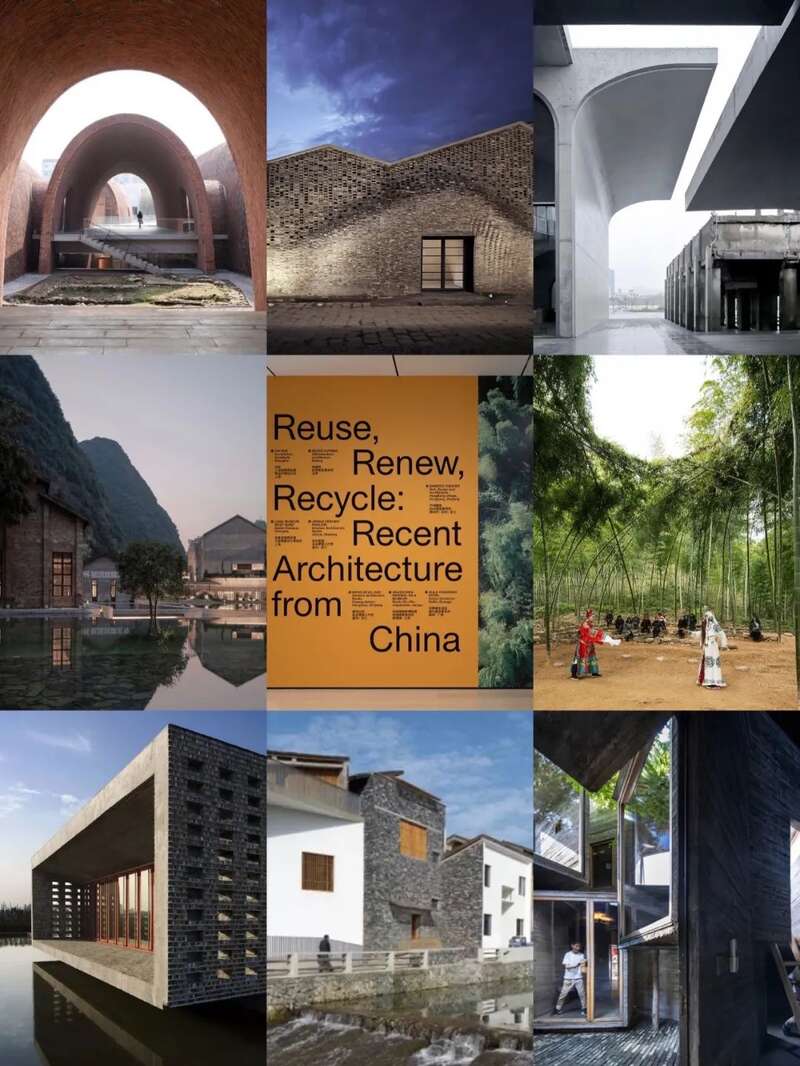

这是MoMA首次举办关于当代中国建筑的展览,历时4年的实地考察和研究,收藏近160个建筑的图纸、模型,最后精选出8个近30年来国际眼光下极具创造力、民族特性和时代价值的中国当代建筑。

从35平米的北京老胡同神改造,到江南秘境中花10天用竹子编成的剧场,再到上海西岸从一整片荒废的工业区到备受世界瞩目的艺术区的奇迹变身……

展览开幕前夕,一条连线专访MoMA建筑与设计总策展人马蒂诺·斯蒂尔利(Martino Stierli)和担任策展顾问的同济大学教授李翔宁。

“中国已经从一个外国建筑师的实验场,变成了本土建筑师对自己文脉的新实践的聚集地。这是我们想向西方观众传达的信息。”

2016年,李翔宁在哈佛大学策划了一场60个中国当代建筑师的作品展览。这是中国当代建筑在美国的第一次大规模集中展示。

“很多国际知名的建筑师和理论家来看了之后,都觉得非常惊讶和震撼,包括前国际建筑评论家委员会主席弗兰姆普顿,”李翔宁回忆。

那次观众中,也有MoMA建筑与设计总策展人马蒂诺。在近30年中国新建设的热潮中,许多传统老建筑和文化被合并,消散——这是很长一段时间里,国际对中国建筑的固有认知。马蒂诺在那一次展览中看到了不一样的一面。

此后,他数次来到中国,去往北京、上海、杭州、桂林、福州、广州等地考察。

“本土建筑师如何适应中国高密度、快节奏的发展?又如何找回遗失的文化根源?”随着旅行的深入,他对中国建筑有了极大的改观,“我就决心一定要做一场中国当代建筑的展览。”

近6年里,马蒂诺为MoMA购藏了160件中国当代建筑的图纸、模型等资料。此次展览聚焦的8个项目,便是从其中精选而出。

主题定在“再利用、再生、再循环”。“可持续是国际热议的话题。在西方,大家以为只有在科技的进步中才能找到答案,而中国的实践,回归到传统和前人的智慧中去。”

中国本土建筑师,开拓出了一条新的路。

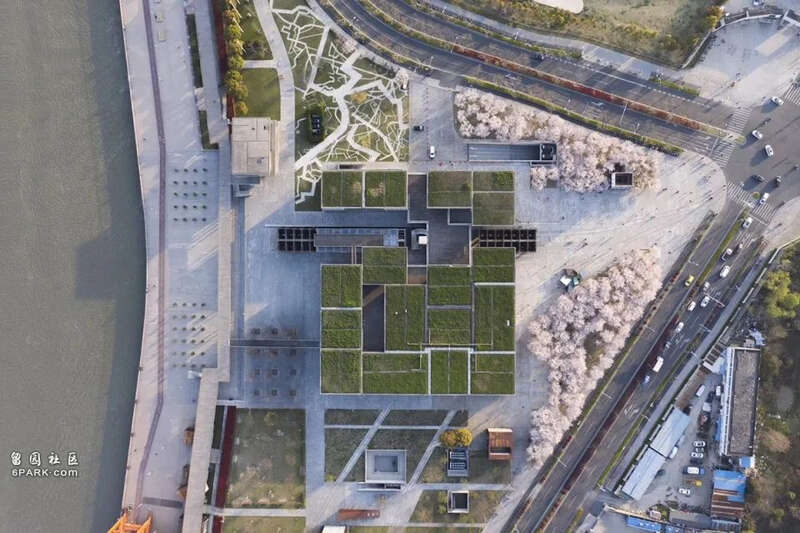

李翔宁依然清晰地记得,2012年第一次到上海徐汇滨江的情形:那是滨江的一大片旧工业遗址,非常荒凉,长满了比膝盖还高的杂草。

“民生码头、龙华飞机场、水泥厂,每个工厂都用一把大锁锁起来,甚至连住在周边的居民都不知道里面还有这么大一块地方。这不仅是对城市空间的浪费,也是对城市历史、记忆的一种破坏。”

在用地紧张的城市里,对废弃建筑的改造和再利用,非常典型。尤其是工业建筑,与中国近代史息息相关。

李翔宁参与了这一片区域(徐汇滨江西岸艺术区)的重新规划。在不到10年的时间里,这块“上海市中心的伤口”摇身一变,成为了全中国当代艺术和建筑文化的一个高地。

龙美术馆·西岸馆是其中的一个重要项目。这里曾经是煤运码头,保留着上世纪50年代建造的大约长110米、高8米的煤漏斗卸载桥,64个斗被高高地架在空中。

第一次堪景,建筑师柳亦春就被这片工业“遗迹”的力量感和强烈的历史画面感所打动。他想,“我新做的这个建筑在千百年后,若其美术馆的功能丧失,是否仍然可以诉说这个场所曾经的历史、所发生的故事?又是否会被未来的人们保留下来?”

由此,在原始煤斗的基础上,柳亦春构思出了各自独立的“伞拱”结构,作为新建筑的主体。

最高的“伞拱”有12.8米,全部用清水混泥土塑造,这对施工的要求非常高。因为清水混凝土的浇筑必须在输送到工地1小时内完成,而一次浇筑是4米高,需要一层层去接,接缝处能允许的误差非常小。

马蒂诺第一次到访,就对这个空间的质量赞不绝口。“当所有脚架拆下来,我走进来,人的尺度跟伞的尺度之间巨大的反差让我差点落泪,”柳亦春回忆。

同在西岸的还有池社画廊。

这原先是龙华飞机修理厂的一个小空间,四周房屋低矮,考虑到与周边的协调,建筑师袁烽保留了原有结构,以起伏的山体状,抬高内部空间。

建筑的外墙,材料全是周边拆迁下来的旧砖,然后用先进的机械臂技术,造出精致曲面,极具张力和未来感。

“这样的结合极其少见。它让人看到数字化时代不单单只有技术,也有情感与记忆,”马蒂诺感叹。如今,池社这一片形成了一个田园牧歌式的艺术家小型社区。

上海之外,位于阳朔的糖舍,是另一个工业建筑改造的样本。

这座损坏严重、几近倒塌的老糖厂,是当地上个世纪经济的一个典型代表,寄托了一代人的生活记忆。

“我和在这里工作过的员工们一起吃饭聊天,他们忆及当年,依然感到无比自豪。”这让建筑师董功很是感慨,他想,“即使是新的建筑,它的精神核心必须还是老糖厂。”

老建筑位于正中,前方是一个能够映射出其倒影的景观水池。新的建筑布局在两翼,立面材料的肌理和垒砌逻辑,与老建筑的青砖保持一致。外形简单克制,沿用老糖厂的坡屋顶形式,让新、老建筑在同一水平面上演进、更迭。

旧的场地,在与新的建筑结合之后,重新成为“可用之物”,并与特定时代的记忆相连。

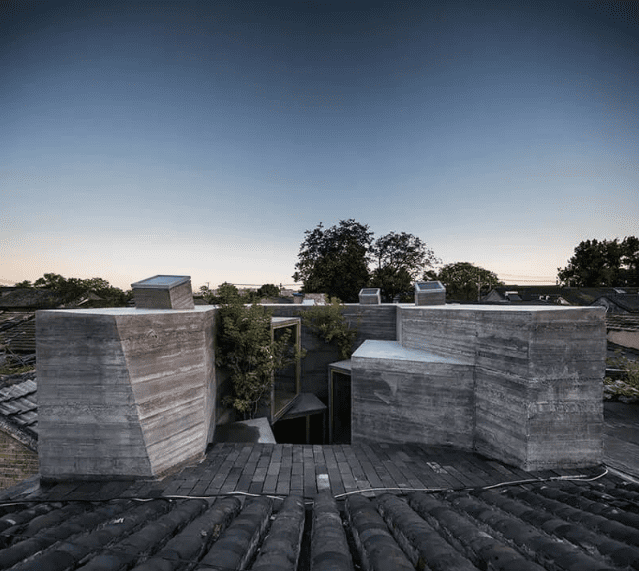

建筑师张轲的设计改造,很重要一部分在北京胡同里。

作为一个北京人,他总记得上大学那会儿,从清华骑车进城要穿胡同。“冬天树叶掉了,树干特别黑,下了雪,会闻到烧煤的味道,还会突然有几个小孩从身边“啪”地跑过去。那个劲儿,就是北京城市生活的一部分。”

而如今,70后80后一代往往感叹,钢筋水泥的城市变得越来越冷漠,小时候的邻里人情味在逐渐消失。

马蒂诺一直对中国独特的居住单元非常感兴趣,上海的里弄,北京的胡同大院,以家族、姓氏连系的村落……

“第一次走进北京胡同,我一下就感受到了世世代代的人在那里建立的深厚的社会关系和社交网络,非常触动人。”

“但同时我也发现,不少胡同已经受到了一定的损坏和威胁,这也是为什么像张轲这样的一批建筑师,引起了大家的注意。他们通过一个个极具实验性的改造,试图拯救这些旧的社区。”

胡同是中国居住单元的典型。经过调研,张轲发现胡同最大的问题,是社区更新处于停滞不前甚至退化的状态。生活品质没有提升,大量原住民主动或被动迁离。

“从我的角度是:都搬走了,还要胡同干吗?旧城改造,是得让里面每个原住民的生活重新恢复活力。”

“微胡同”是张轲寻找超小规模社会住宅可能性的一次实验。在35平米的局促巷子里,张轲置入了数个落地窗的小盒子空间,用回收来的砖块、可重复使用的门和金属来搭建。

它的功能,可以是旅馆、小型展览空间、办公室,也可以是一个传统大家族的生活空间。

项目落成后,周围的老百姓都跑过来看,感叹说,“原来这破胡同还能这么酷,像太空机舱似的。”既保留了胡同的味道,又时髦,建造成本还低。

整个建筑的核心在于中间的庭院。提升空气与光线的流动外,是私密生活和社区街道的过渡,也是邻里可共享的半公共空间。

现在,居住在这一片的孩子们尤其喜欢这个地方。“因为它的空间非常有游戏性,上上下下地,又从不同的角度绕回到院落,让人感觉像是在爬一个复杂的假山,充满了惊喜。”

祖祖辈辈生活在这儿的孩子,跟租住在这里外地务工人的孩子,有了一个共同的空间可以一起玩耍。张轲说,“这就是我们在寻找的一种邻里关系,一种记忆。”

此后,张轲延续这一想法进行了一系列胡同改造,例如入选阿卡汗建筑奖的“微杂院”,在曾经居住着12户人家的大杂院内以置换的方式,加入儿童图书馆、艺术教室等公共空间。

通过微尺度的改造,在传统的社区里,现代的、新的生活方式的火苗燃了起来。由这样一个个友好的社区组成的城市,才有厚度,有温度。

乡建,是近10年来,中国建筑的热词。不少建筑师离开大城市,转向仍存续着一定田园牧歌理想的乡村,徐甜甜就是其中之一。

徐甜甜在浙江松阳县,已扎根6年,改造了大大小小近20个项目,各类工坊、茶厂茶室、农耕馆、祠堂、博物馆……建设思路一致:用最少的钱,以类似中医“针灸”的方式,来介入乡建。

“我们这些外来者,不要上来就说要改变他们的生活,而是得了解他们真正需要什么。当然有生活质量方面的,但我觉得其中最重要的是重拾对于自身文化遗产的荣誉感,重塑身份标识。”

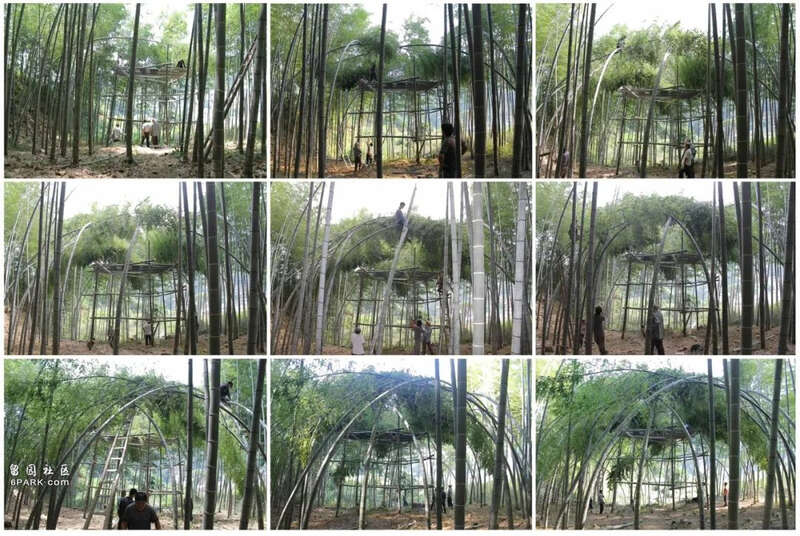

竹剧场是其中最为诗意的一个。

松阳盛产毛竹,漫山遍野的毛竹林,远看甚是壮观,但竹林里却无可停留的空间。

一个偶然的机会,徐甜甜观察到山上的毛竹横着都可以生长,韧劲很好,而且一片毛竹林是由同一根横走茎萌发的,就像建筑的地基一样。

她就直接利用生长的竹子,采用编织的手法,像“编竹篮”一样,10天,围合出一个类似穹顶的空间。

村里的一些传统祭祀活动,当地高腔剧团的演出,外来游客的休闲露营等,都可以在这里进行。

每年有老的竹子死去,新的再生长出来,剧场也随之一起新陈代谢,形态不断发生变化。在徐甜甜看来,“自古以来就有这种对自然的崇尚,应该体现在当下的乡村建设里。”

“自然建造”的概念,在国内由建筑师王澍提出。2012年,他成为中国第一位获得建筑界最高奖项普利兹克奖的建筑师。大家都关心他接下去要做什么,他答,未来要把主要精力投在乡村。

2012年,他在浙江富阳市(现为杭州富阳区)全境进行了建筑历史调查:这里原约有300个村落,但还保留着传统自然状态的不到20个,其余的都遭到了严重的破坏。1000多年来积累的建筑智慧,正在迅速消失。

他将改造的第一个试验点放在了文村。这个村子并没有被列入保护名录,却有40多幢明代、清代和民国时期的民居,每块石砖保留着不同的纹理,看似随意却又严密地契合在一起,这让王澍深感震撼。

按照文村原有的肌理和土地,他重新设计了24种农居,包括八种形态和若干变体。就地取材,找来村里的工匠一起参与,将老底子留下的杭灰石、楠竹、黄黏土等再利用起来……

在李翔宁看来,最难得的一点是,“通常这种改造都是在一次性的设计中完成,而一个自然村落是在历史变更中慢慢演变而成的。文村改造的每一个房子,都是从原有房屋类型中生发出来,几乎都不一样,它不是批量生产的,是对传统的乡村的一种致敬。”

新房子造好了,文村的居民却有点失望:这跟咱们原来的老房子看起来差不多啊?不过住着住着,他们的态度发生了180度的转变。“这房子真的是想着我们的生活设计的,住着舒服。”

每户120 ㎡的基础上,王澍放进了天井、可打造土灶的厨房、储放农具的空间、晾晒谷物的空间…….通往2、3层的楼梯分开设置在屋外,即使是几代人同住,生活方式也可以互不干扰。

按王澍的话来说,这就是他心中理想的未来乡村,“一种隐形城市化的状态,有生态的环境,有传统的历史,有现代化的生活。”

在他看来,真正的城市化绝对不是单向地把农民推到城里去,而应该是双向的。

李翔宁也感同身受。“传统的乡村不是现在意义上讨论的农村,它是文化很深厚的地方,是中国文化的源头。”

“我觉得建筑只是第一步,一个催化剂的作用,让受过良好教育的人都愿意回到乡村去,才能真正为乡村带去变革的力量。”

回归传统的建造手法,是越来越多中国建筑师的选择,并从传统中探索出一种自己的语言。

王澍就是其中极具代表性的一位。从用66000块旧青瓦和3000根竹子创作的瓦园,到大量借鉴中国山水画结构的中国美院象山校区,他一次次在国际建筑舞台上掀起中国热潮。

展览中他设计的另一个建筑——金华瓷屋,也是如此。这座100平米的小咖啡馆,外形取自宋抄手砚,人坐在砚池底,风沿砚而上,雨顺势而下,极具江南院落的风雨诗意。

墙面开小孔,为室内增加自然的风与光线。同时贴满了颜色各异的瓷片,呈现出中国陶瓷全谱系的色彩,及一种中式的浪漫。

在李翔宁眼中,王澍可以说是最符合这次展览主题的一位建筑师。“他的建筑设计,是对于传统被遗忘和被消亡的一种抵抗。”

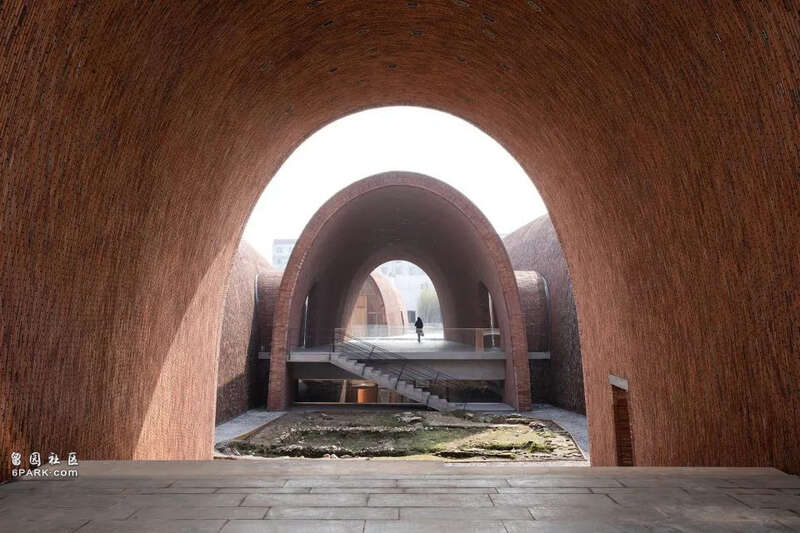

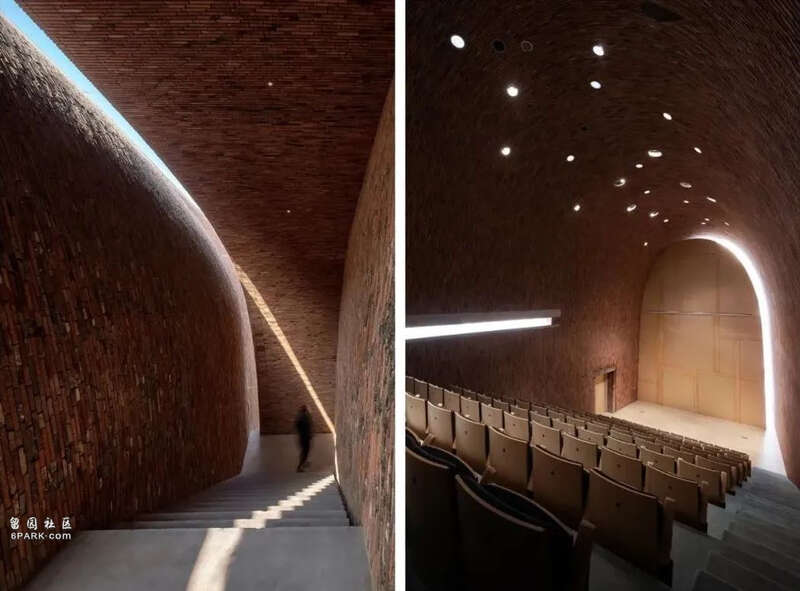

朱锫设计景德镇御窑博物馆背后,也有着相似的态度。

在着手设计前,他花了大量时间与当地人交谈,了解到砖窑不仅是这座城市的起源和特色,更是市民生活中不可或缺的一部分。

冬天,孩子们常常在瓷窑上捡一块炽热的压窑砖塞进书包,抱在怀中取暖,学校也经常会选址于温暖的瓷窑旁。夏季,歇窑期间窑内空气湿冷,是纳凉的好去处。不少年轻人第一次约会、第一次接吻等重要的经历都发生在窑里。

这些薪火相传的生活记忆,自然而然地成为了御窑博物馆的设计源泉。李翔宁感叹,“我们仿佛能够从建筑上看到当年景德镇最繁荣时候的样子,那些窑都在烧的一个状态。”

造型上,朱锫采用了窑厂代表性的拱顶;材料上,将回收的窑砖和新砖混合,回应当地传统习俗;色彩上,融入窑汗的隐喻,即窑烧制中渗透出的黑色斑点。他还巧妙地将建造过程中偶然发现的御窑遗址,包裹进了博物馆的内部空间。

同时,他还融入了大量传统的建造智慧。例如拱顶的形式就源于当地传统柴窑,建造过程中不用脚手架,完全借助重力,利用砖的收分错位。

再如拱顶空间之间的错落布置受当地民居垂直院落的烟囱效应启发,不仅遮挡住了从西面来的阳光,同时也形成自然的通风口,让博物馆到了夏天也可以不用空调。

在MoMA展出的8个项目,以一种现代的,但也能与我们丰饶的精神文化和物质传统产生共鸣的形式,为中国建筑的未来提供了一些思路和思考。

在近30年的新建设热潮中,传统与文化被合并,消散——这是很长一段时间里,国际对中国建筑的固有认知。

而在李翔宁看来,“中国已经从一个外国建筑师实验场,变成了本土的建筑师对自己的文脉非常敏感的一种新的语言的聚集地,这是我们想向西方观众传达的信息。”

马蒂诺告诉一条,未来MoMA还会持续地推出一系列中国当代建筑的展览,他已经构思了2、3个主题。

相比这次展览中的这批中坚力量,更年轻的新一代中国建筑师更为多元、大胆地畅想着未来。李翔宁向我们提到王子耕通过装置以及电影《邪不压正》中数字建造的老北京城呈现建筑,又如李涵借助绘制、模型等方式做“小品式的房子”,等等。

“毫无疑问,中国建筑正在像火山一样喷发。但当它能凝固下来的时候,是否还能找到我们自己独特的内核和语言,是我们所有人都要共同继续探索的。”

在马不停蹄向前的同时,守住我们与生俱来的DNA,也不抛下生活在这片土地上的每一个个体可爱的、小小的日子。