出品 | 虎嗅青年文化组

作者 | 木子童

编辑丨渣渣郡

题图 | 《轮到你了 番外篇:房门之内》

本文首发于虎嗅年轻内容公众号“那個NG”(ID:huxiu4youth)。在这里,我们呈现当下年轻人的面貌、故事和态度。

日本农民最近过得有点儿糟心,疫情不断也就算了,家里牲口还老失踪。

几个月里,栃木县丢了6头牛,埼玉县丢了130头猪、80只鸡,群马县丢了700多头猪和140多只鸡。

警方最后发现,干下这事儿的很可能是一群滞留的越南技能实习生。

越南不是腾飞的亚洲新小龙、遍地工作机会的淘金圣地吗?越南人怎么会跑到日本偷猪呢?

怀揣着这个疑问,我和两位在日打工的越南朋友聊了聊,发现了一个与想象中截然不同的世界。

东京港区的日新窟寺里,一片特殊的牌位默默伫立。牌位上上用与日文截然不同的异国文字,写着150多个名字。

从生卒年月上看,他们的生命轨迹短促得令人心惊,平均年龄不过20出头,在20岁才算正式成年的日本,甚至可以说还是一群孩子。

这是近年在日本死去的越南打工人的名字。而他们不过是在日本去世的各国打工人中可见的一小部分。

牌位上的每个年轻人,都曾怀揣赚大钱、改变家人命运的梦想走下飞机,而今只剩一腔酣梦、异土长眠。在他们身后,留下的是悲痛的父母、嗷嗷待哺的孩童,以及高达百万日元的巨额欠款。

毕业即失业,是越南年轻人现在面临的最现实问题。2021年上半年,越南15-24 岁的青年失业人口39.9万人,占全国失业总人口的34.4%。

国内找不到工作机会,许多年轻人不得不把眼光投向海外。

而鼓动他们走向日本的,是一片正在越南每个角落回响的嗫语。

这声音自街边教授日语的大广告牌、同乡三年变富翁的隐秘传说以及YouTube上奇妙的视频中响起,起初很不起眼,最终却如河流入海般汇成一片巨响:

到日本去!到日本去!到日本去!

这巨响如同一台强有力的水泵,每年泵压着近5万人涌进日本,组成在日外国打工人的半壁江山。

来自越南北部城镇的Thu一直记得一则简单到近乎简陋的中介宣传片。宣传片里,一个越南女孩走在日本乡下街头,边拍边介绍道:

“看,这是日本村儿里的街道,非常干净,没有垃圾,人人都懂垃圾分类。过人行道不需要看车,车会自觉让着你。”

镜头里的日本高度文明、人人温文有礼,没有越南横冲直撞的摩托车队、随时可能爆发的街头械斗,也没有贫困和恶疾。

更重要的是,在这里可以轻而易举的赚到大钱。

对于越南中产来说,日本是洁净文明的幸福之地,而对于那些找出路的贫苦人来说,日本则是他们逆天改命的巨型赌场。

家住河内附近的Nyou说,去日本前中介机构向她介绍,日本就是一片流淌着蜜与奶的应许之地,只要勤劳肯干,没有拿不到的薪水。

且不说工作签证,就算拿的是留学签证,每周只工作28小时,以东京最低时薪1041日元计算(约合人民币57元),1个月下来,也能抵父母在越南工作半年的积蓄。

“我回来要开一间超市、我要开一家美甲店、我要用日本的技术在国内养牡蛎、我要给老家盖新房……”

中介机构的壮行会记录下了每一个打工人的雄心壮志。

所有即将启程的年轻人都相信,他们将在日本迅速累积下父辈半生也难以获得的原始财富,然后回国大展宏图。

为此,他们不惜先欠下一笔巨债。

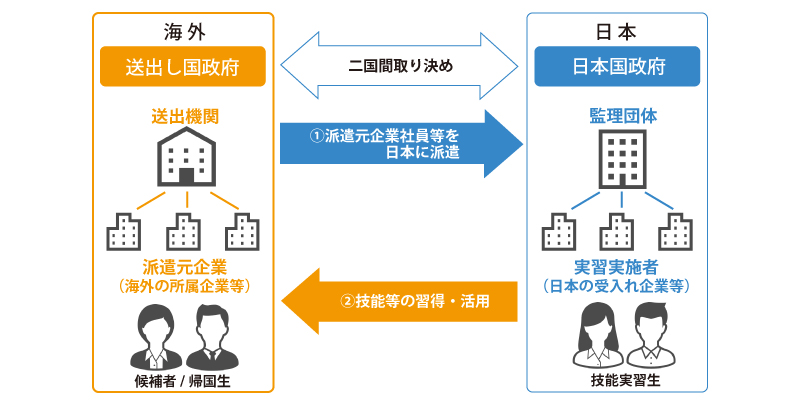

大多数越南打工人通过“技能实习生制度”前往日本。持有“技能实习生签证”,他们将能在日本的指定接收工厂工作1-3年。

而想要找到接收工厂,首先要通过越南本地的中介机构联系日本的监理团体,再由日本监理团体联系日本指定工厂。工厂最终面试后,才会为打工人发放签证。

由于普遍没有积蓄,渴望去日本淘金的年轻人为了向中介机构和监理团体支付中介费、培训费,在赴日之前,往往就要先背上100万日元(约合人民币5.7万元)的外债。

5.7万块钱,在中国人看来也许不算太大问题,但在2020年人均月收入不过423万越南盾(约合人民币1198元)的越南,这笔开销往往需要多年才能还清。

许多年轻人的贷款背后,是父母抵押的田地与房产。这是一个年轻人的风险投资,也是一个家庭的孤注一掷。

尽管他们深知,这100万日元中,有三分之二是中介机构和监理团体拿走的回扣,但并没有人敢声张:

“我知道这不公平,我的中国同事从来不用交什么贿赂,可又有什么办法呢?”

他们只能尝试相信,在遍地黄金的日本,自己的双手会重新抓住命运的舵盘。

然而,他们并不知道,在传说中如佛国一样光辉的日本等待他们的,只是又一场幻灭。

和许多发达国家一样,日本年轻人越来越不爱做辛苦的体力劳动了。渔船、农场、低技术工厂、建筑工地和护理行业,招人的告示一年365天从来不揭。

像纺织一类的高劳动密度产业,要想维系正常运转,必须请近40万外国技能实习生及时屈身窝进这些逼仄的空缺。

但与宣传片里的热情邀请形成鲜明对比的,是残酷的就业环境。

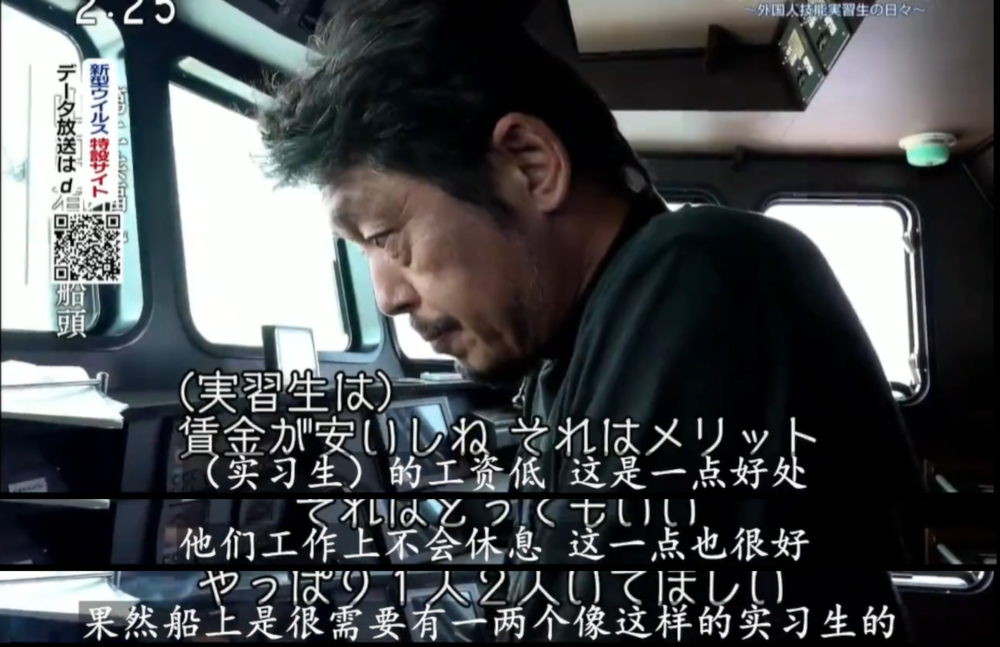

外国技能实习生最怕和日本同事比较工资,因为那张窄窄的工资条上写满了世界的参差。

印度尼西亚技能实习生Dede在田后港的一条渔船上做工。渔船的工作就像奶娃娃,每隔几个小时就要来上一波,任务十分繁重,相应的报酬也很丰厚。

每到当地名产松叶蟹上市的时候,渔船捕一网蟹就能收获1000万日元,一个月下来,日本船员每人能分到200万日元,这在日本人中,也可算高收入。

而技能实习生Dede只有固定的13万日元工资,在其他日本船员休息时,他还要承担许多额外杂务。由于睡眠严重不足,Dede在一次收网中漏听信号,还失去了半根手指。

“当我知道其他人赚多少的时候,特别失望,特别颓丧。”

“一样的工作,一样的劳累,收入却天差地别。”Dede无奈地低头笑了笑,“但是没办法。”

按制度规定,外国技能实习生通常只拿固定工资,且时薪可按当地最低工资标准来计算,因此在人力成本较高的行业特别受到欢迎。

北海道一家服装厂的中国技能实习生小申和小孙坦言,日本人看上的就是技能实习生的廉价,要想和日本员工拿到差不多的工资,只能靠加班来弥补。

外国技能实习生普遍加班严重,是不折不扣的“打工斗士”。但并不是在每一个工厂,加班都能得到相应的报酬。

NHK跟踪采访今治一家毛巾厂的越南女性Tien发现,每周一至周六,她从早上7:30工作到晚上10点,平均每天加班时间超过5个小时。

虽然做到双腿浮肿、手指僵硬,但工资明细中从不承认周六的工时和平日的加班时间。

“我就像一颗被榨干的柠檬。”

镜头前,满眼通红的Tien挤出一丝微笑。

不仅越南技能实习生如此,来自中国的柳女士也遇到了同样的问题。柳女士在一家女性内衣厂工作,一年只有元旦2天休息时间,4年半的时间被拖欠了整整213万日元。

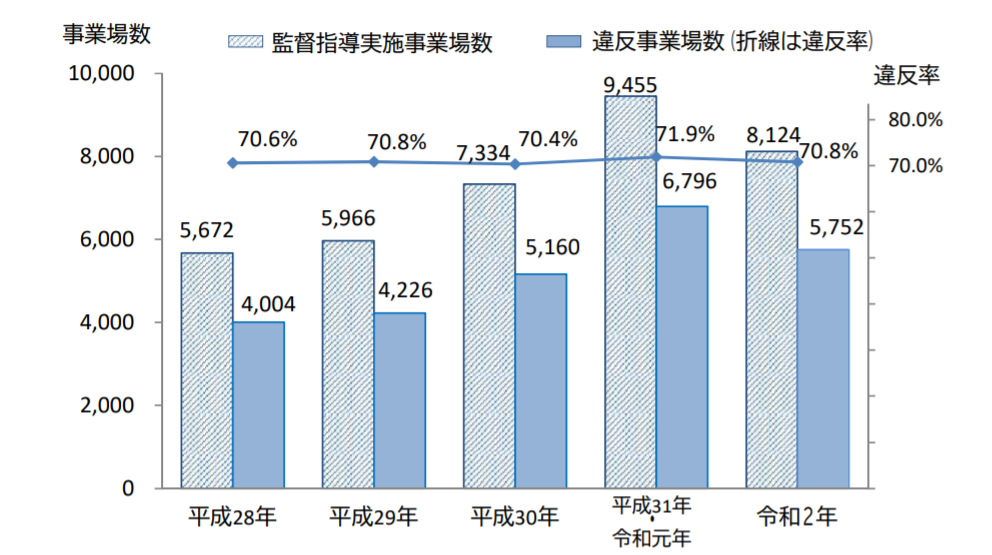

根据几年前日本政府的一项调查,日本有7成接收工厂在加班和薪酬等方面,涉嫌违反日本《劳动基准法》的规定。

更可怕的是,有时候技能实习生人到日本才会发现,说好的工作与实际明显“货不对板”。

一些高风险行业在招工时,会利用语言差异刻意隐瞒某些关键信息。

签下岩手县一家建筑公司时,22岁的Guen觉得自己非常幸运,因为监理团体的介绍人告诉他,这份工作简单易上手,挣得还不少。

直到工作开始,Guen才发现事情不太对头。他们即将工作的镇子,竟然空无一人,宛如恐怖片里的死城。

打开手机一看,坐标并不在岩手,而在311核事故的受灾地福岛。

在毫无说明的情况下,Guen和同期的技能实习生们,稀里糊涂地干上了核废土的去污工作。直到收到2000日元的危险补贴,Guen才知道自己在干着一项有极大健康风险的工作。

Guen惴惴不安地询问工长:“请问具体会有什么危险?”

工长回答:“不爱干就滚回国去。”

在严酷的工作环境中,实习生往往还要忍受来自同事的更多恶意。

当我询问初到日本,感觉日本跟想象有什么不一样时,在日本打工多年的越南姑娘Nyou回答:

“日本人的心是冷的。”

她最无法接受的,是日本人明显的歧视态度。

尽管是店里干活最麻利的好手,Nyou仍然是最常挨骂的人。

每当Nyou试图发言为自己辩护时,日本前辈就会强硬地截断她。

“你在说什么?听不懂你白痴!”

在我们的视频通话中,Nyou冷笑道:

“有时候你身为外国人本身就是一种错误。”

在更多支援者访谈中,许多人吐露了更加糟糕的经历:

有人被日本前辈以烟头扔脸取乐、有人被农场主的儿子持刀威胁,还有人因下班时间出门会友被威胁解雇。

相比于男性,女性打工者还要面临一些特殊问题。

“工厂主会在夜里偷偷摸进女工宿舍,强行要求性行为。”

“我在看护机构,老人总是故意去接触我的身体。”

“组长在上班的时候问我要不要‘精子’、问我男性和女性器官用日语怎么说,我听不懂,下班查了辞典才明白过来。”

这些明显可以归类进职场性骚扰的行为,通常都因为语言问题和恐惧,被埋葬在黑夜的泪水之中。

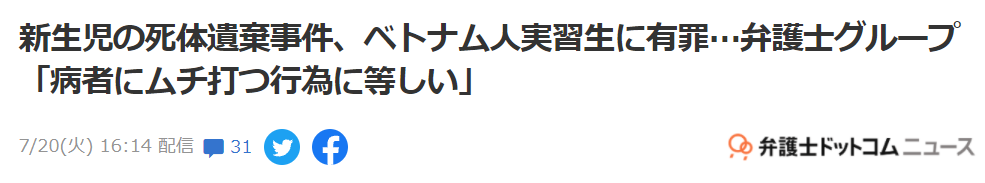

作为流水线上的一枚“人性零件”,女性技能实习生不仅不能反抗来自上位者的骚扰,连怀孕都不敢声张,不然根据“常识”,她们将被立刻遣送回国,为更能专心工作的人腾出空缺。

今年7月,一位22岁的年轻越南女孩被判有罪。因为她在日本分娩一对双胞胎死胎后,将婴儿尸体藏匿在家中纸箱被人发现。

直到事发工厂才知道她曾经怀孕,整个孕期,她始终没敢说明,只能咬牙坚持与其他人相同的工作强度。

比技能实习生态混乱更严重的,是官方管理制度的缺位。

从制度层面来讲,技能实习生如果在工厂遇到不公正待遇,首先可以求助日本监理机构,监理机构有责任负责监督工厂的履约情况、维护技能实习生的权益。

然而实际上,由于大多数监理机构会从实习生母国中介、日本工厂手中,收取大量贿赂,它的监理机能早已名存实亡。

毛巾厂的Tien向监理团体申诉:毛巾厂违反合同契约,不教授服装制作技术,只机械要求生产毛巾。并强制长时间劳动、克扣加班费用。

监理团体回应她:“请你学会忍耐,不能干就回国。如果有上级领导部门来检查,记得说自己平常不是在做毛巾,而是在做衣服,也不要说超长加班的情况。否则你会给所有人带来麻烦。”

很快,Tien收到了来自工厂的严厉警告,监理团体提醒工厂注意这个“刺头”。

在监理团体之上,还有13个外国人技能实习机构,负责处理监理团体失职的情况。然而,相对于日本全国3000多家监理团体、48000多家接收企业来说,这13个机构所能起到的作用实在是杯水车薪。

相比于作用有限的官方机构,反而是各地自发组织的民间援助机构更能提供有效帮助。

在内衣工厂工作的中国技能实习生柳女士,直接求助了民间援助机构。在援助机构的帮助下,她要回了半数被拖欠的工资。

在帮助讨薪之外,民间援助机构也会为受虐待的技能实习生提供庇护,帮助他们寻找新的工作。

新冠疫情期间,埼玉县的越南人寺庙大恩寺,为近600个无家可归的越南人提供了住宿与食物的最基本保护。

然而,民间团体虽然能够救助技能实习生,却不能让工厂、监理团体等失职机构受到严惩。

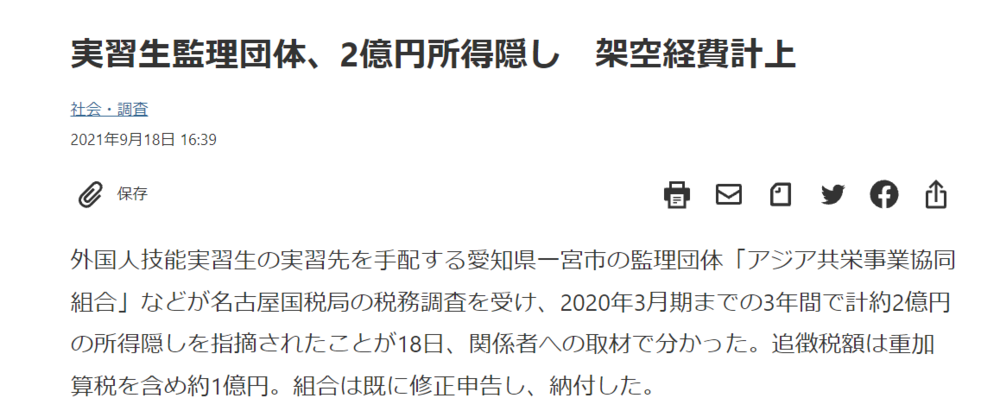

近年日本接连查处收受贿赂的多家监理团体,涉案金额均在2亿日元以上。但最终都只是罚款了事,并没有被取消监理资格。

最新一则监理团体受贿案中,涉事团体仅被要求缴纳1亿日元追加税金

工厂方面也是如此,往往只要交还拖欠的工资,就不会再受其他严重处罚,反而是技能实习生本人要承受工厂的怒火。

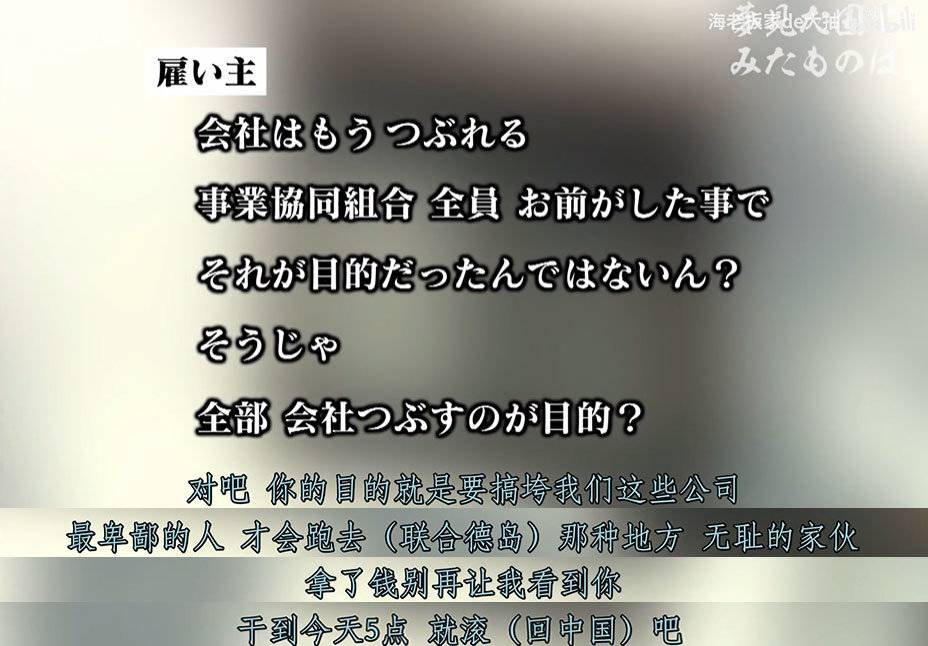

柳女士在要回部分拖欠工资后,当场被工厂负责人解雇:

“你就是想搞垮我们公司对吗?找到那种机构!拿上你的钱赶紧滚回去吧,干到今天5点,别再让我看见你这个无耻的家伙!”

在通过正规渠道解决无果的情况下,为了继续还债和赚钱,更多人试图通过“失踪”来摆脱困境。

他们从工厂逃跑,花5000至10000日元办理一套假证,留在日本从事黑工。

每年2%的技能实习生会选择走上这条自己照顾自己的道路。这两年,他们把自己照顾得不太好,围绕一个“穷”字闹出不少新闻。

因为日本习惯将住址作为身份证明,他们不能租住正常房屋,只能聚居在因城市化而荒废的日本村落中,这些村落也被当地人叫做“失踪村”。

为了一口饭吃,他们想尽办法:偷猪、盗窃便利店、偷割农园蔬菜,甚至在黑灯瞎火的深夜里捕捉牛蛙。

同时,困顿的生活催生出大量恶性事件。由于不敢惹上官司,他们不敢向日本人倾泻愤懑与怒火,只能把暴力的对象指向自己的同胞。

半年来,越南技能实习生用刀具拳脚打伤、打死同伴的新闻不下10条。面对这种情况,Nyou有时会觉得,相比较那些歧视、压榨自己的日本人,更可怕的是自己人。

当然,黑工的生活也有快乐的时刻。

一位不愿具名的越南黑工说,最受欢迎的黑工工作是做Uber Eats的外卖骑手,这份工作不需要在留卡注册,还能在繁华的都市里自由穿梭。

他最爱的时刻,是挂着绿色外卖箱的单车划过歌舞伎町迷离的夜色:

“虽然我知道这繁华不属于我,但我知道这繁华里有我。”

尽管日本令许多技能实习生感到幻灭,但他们仍然留恋这里。因为这里真的是东亚的“奶与蜜之地”。

很多日本人不明白,外国技能实习生挣得这么少、工作这么辛苦,为什么还总是满脸笑嘻嘻,就像《鱿鱼游戏》里不知抑郁为何物的阿里。

一位日本神户大学研究外国劳工政策的研究员回答:

“虽然外国劳工普遍留恋日本,但他们定义幸福的坐标,始终还是在自己的故里。”

海员Dede在日本3年攒下了200万日元。虽然200万日元不过是银座俱乐部一支高级洋酒的价格,但已足够让家乡的父亲从拾荒者变为家具店主。

北海道纺织厂的小孙和小申已经是第二次来到日本,这里比她们在江苏与四川的工厂,能够多赚一倍。

在越南河内,一个大学毕业生的平均工资不过两三千块钱,Nyou在日本打工,1周就可以赚到一样的钱。

所以,能赚到在国内无论如何也赚不到的大钱,就已足够令人满意,尽管这趟旅途充满不公、充满歧视,但大多数技能实习生,还是希望在这片土地上再多呆几年。

得到日本媒体与支援团体的帮助后,Tien和Guen重新找到合适的工作,这一次,他们说如果可以选择,签证期结束后还想再来一次日本。

Nyou嫁给了一位日语学校的中国老师,由于讨厌日本人,她从不与任何邻居寒暄。但当我询问,如果没有嫁给现在的丈夫她会如何时,Nyou沉默了一瞬回答:“那我大概就找个日本人嫁了。”

小孙和小申准备考一些证书,转换签证种类,在日本留得更久一点。

但衰老的日本虽然渴望技能实习生的到来,希望他们青春的肉体为枯萎的国家肢端带来新鲜的血液,却并不愿他们留下,成为令人头疼的移民。

3年签证期满后,绝大多数曾为日本奉献青春的技能实习生,还是注定如流星般消逝在日本的夜空。

Dede在来到日本前,梦想是回印尼当一名船长。

但回国后,他不再提起这个梦想。用他寄回来的钱开的家具店,父亲希望他继承,Dede抚摸着在日本留下的断指伤痕没有回答。

最终,Dede加入了当地一家介绍印尼人去日本做海员的中介机构。

“你有强烈的赚钱欲望吗?”

成排的年轻学员面前,Dede大声问道。

北干巴鲁的阳光拉长他的身影,关于梦想、金钱、汗水与泪水的故事,即将再次启航。