虽然只有45平米,却又是杂货铺、展览厅,也是茶室和咖啡馆。

在这个“毛坯风”的小屋子里,绝大部分家具,都是朱丫自己捡旧物改造,极其朴素,却优雅。

这是女文青朱丫送给武夷山的礼物。

朱丫大学毕业以来近二十年,几乎没有正经上过班。

十几年前,偶然来武夷山看雪,从此再没离开。

现在她住在山里,带着一个孩子、一群猫狗一起生活,和来来往往的朋友们一起看山、喝茶、冲咖啡。她很少看手机,一年四季不用空调,享受青山流水自然的温度。她说很幸运,找到了最适合自己的生活方式。

“我们去玩吧!”见到朱丫,她第一句话就是玩耍的邀约,神情天真快活。这在一个37岁的人脸上十分罕见。

当天晚上,她和一波外地来的朋友各自带着乐器去爬山,山路陡峭黢黑,但是山里的月光格外明亮,他们就在峭壁边上开了一场即兴的深山音乐会。手碟、口琴、吉他,各有各的尽兴。夜深了,大家一起轻轻哼唱《友谊地久天长》。

她在武夷山的日子就像这样日复一日。

山茶花客厅不太好找,在一个普通居民楼小区一楼,进门是一个植物茂盛的院子,室内只有45㎡,乍看之下和普通住家没什么区别。朱丫很爱植物,她援引了来自老人家的朴素道理:植物长得好的地方,人也会长得好。

找到这间屋子的头两个月,朱丫什么都没做,只是每天在屋子里待着,不画图纸,只是感受。

两个月以后,她开始动手,整个空间一番大改,只花了27天。

因为室内面积小,所以设计最重要的一点就是要“透气”。

为了不显得逼仄,她把内部的结构全部打通,从院子入门首先是一个拐弯,可以看到开放式的吧台桌椅,紧接着又是一个拐弯,有一间专门的茶室。茶室的边角挖了一个小洞,移开小门,直通回院子。

有时候室内室外的人可以直接透过这个小洞对话。外部的阳光和空气,一下子就让小小的茶室敞亮起来。

茶室是榻榻米结构,窗外晾晒着她新染的布,光影投到窗户上,风吹过,影子轻轻晃动起来。

吧台的四面窗户可以360度全方向打开,可以调节风向和光线,也同样是为了透气。

整个空间的改造基本是她亲力亲为,当时她和装修的师傅说了窗的想法,师傅表示做不了。她去买来了行李箱的万向轮装上,很快解决了。

房子的外墙,是她自己刷的,里面有凹凸不平的稻草枯枝的肌理,是她独门的涂料;

整个空间用到各式各样的帘子,是她自己染的;

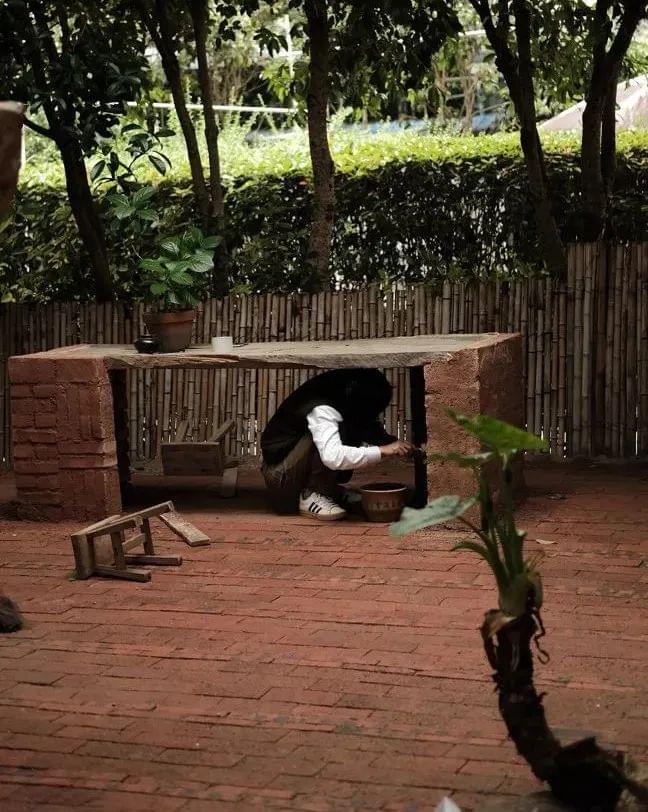

院子里有一间砖瓦搭成的储藏室,是她自己搭的;

院子里还有一面低矮的墙,她用上了砖粉。她说,走过许多地方,红土的颜色都不一样,想看看,武夷山的红土是什么样子。

院内有一张长桌,是朋友们最常聊天的地方。以前院子里种了一棵快二十年的樱花树,后来那棵树枯死,她觉得不舍,把树干锯了下来作为桌腿,枯死的树换了种方式留在了院子里。

所有装点,她坚持用来自大自然的材料,因为“来自自然的东西,一定是好看的。”

她也喜欢老旧的物件,山茶花客厅里的器皿、吧台、灯具、座椅,看上去都有古旧气质,有些是从各处淘来,也有些是朋友的手作。

除了朱丫自己的想法,这个空间里也有不少朋友的痕迹。包茶叶的纸上面有朴拙的毛笔字,墙上挂着摄影的作品,玄关上摆放的小众出版物,都是朋友的作品。

每一天,朱丫往返于山茶花客厅和自己的家。家在山上,从山茶花过去,需要骑十分钟的电动车,还要走一小段颇为险峭的路。

她叮嘱我们小心行路,并且不要被热情迎上来的狗吓到——果然,还没到家,两只狗飞扑过来欢迎,一点都不怕生,一只叫嘿嘿,一只叫小寒。

朱丫就带着外甥女茉儿、两只狗、还有一只叫做美好的猫一起生活在山上。

她们的家被茉儿戏称为“叙利亚风”,极其朴素简单。一层的平房,地板和墙面都是清水泥,屋内陈设好多都是“拾破烂得来的”。

整个房子的隔断很少,和山茶花空间一样,非常通透。

客厅是整间房子最宽敞的空间,也是房子的中心,吃饭、待客、工作都在这。入门便是一个榻,朋友来了或坐或躺,十分自在。

落榻旁边的小桌子,仔细一看是被淘汰的小学课桌,背板覆上了自己柿子染的布。角落里有她常工作的书桌。那张书桌是破的,中间有一个破洞,台灯线正好从这个破洞里穿过。

因为来往的朋友很多,朱丫在房间里又挖了一个洞,辟出一个新的小房间来,供朋友临时借住。几乎每个来住过的朋友都会宣称,这是自己的房间。

她的厨房,被朋友称为“最小但拥有最美风景”的厨房,厨房窗外就是绿色的山,近得触手可及。

空间极小,但是各色器皿、厨具一应俱全。她日常工作也爱在厨房展开,常常一边听着洗衣机的工作旋转的声音,一边闻着手冲咖啡的香味,一边放着巴赫,一边就可以开始当天的工作。

即使在山里已经住了这么久,她还是常常发出“太美了”的感叹。

有时候是每天晚上回家,走同一条路,月亮却每天都不一样,从弦月变成圆月再变成弦月,月晕时而清晰时而模糊;

有时候是走在路上,一棵大树的根系延伸到路面,盘根错节,她想象这棵树可能是许多动物的家;

有时候是阳光照在溪流上,浮光跃金闪烁不已。

“朋友常说我不靠谱,经常出门办事,半路就被这些美景迷住,停下来看好久,最后要办的事也不记得。”

在山里,她很少看手机,不用空调,享受青山流水自然的温度,自然而然地走神走上好久。更紧要的,山居生活不需要和太多人打交道。

她说自己“没有城市生活的能力”,在人群中会紧张,过红绿灯会走神……所以对她来说,“不是我选择了这样的生活,而是我很幸运,找到了这样一种能包容自己的生活方式”。

朱丫出生在闽西小城龙岩,自小又被送到福州念书。曾经,她按照父母的意愿学了医,但她晕血,也不喜欢所学,毕业以后再也没碰过专业相关。她做过设计、做过策划、去过云南支教。

2009年,她结束了自己在城市的最后一份正式工作。跟老板提辞职,理由是:我梦想不见了。

当时有个朋友邀她去武夷山看雪。她答应了,没想到从此就在武夷山留了下来。

前十年,她开了一家“山茶花青年旅舍”,那十年里,她获得了极大的滋养。每天的生活都是自给自足、结识形形色色的朋友、一起做有趣的事。那日一起去山里开音乐会的朋友,很多都结识于那十年。

后来租期到了,旅舍也关闭。她原本是来去自由的个性,但是那时她觉得,“一座山接受、滋养了你十年,我在想,能不能做一些和文化有关的事情,来回报这座山。”抱着这样的初衷,也为了存留一些“山茶花”的美好,2019年,她经营起了“山茶花客厅”。

之所以叫“客厅”,她说因为这是个接待朋友的地方,也给多才多艺的朋友们一个表达的空间,因此做了不少器物、摄影的展览。

但山茶花客厅的第一年,鲜少有人踏足。

有时候路人好奇经过,听说是做展览,马上就离开了——纯粹的展览、艺术,在当时的武夷山没有发展的土壤,离人的日常生活太远了。

紧接着就迎来了疫情,生活被按下了暂停键。朱丫带着大家去爬山,她相信大自然永远会带来启发和灵感。

疫情期间,朱丫发现每个人的精神和情绪都在遭受不同程度的创痛。她想,山茶花空间是不是可以为别人做些什么。

“满足他人的需求”成了她经营空间的新的主题。

疫情后,山茶花空间开始引入一些简单的饮料和食物。她的原则是食材必须是自然的、清洁的,也必须是自己和伙伴们真心喜爱的。

店里售卖一款酒,标签上写着“翠珍的酒”,翠珍是她的母亲。酒,原本是母亲酿给父亲喝的,朱丫觉得好,半开玩笑地和母亲说,要不放到我店里来卖吧(“其实都被我们分着喝完了”)。再后来,大家都对翠珍的酒好评不断,母亲又总是问起,朱丫真的开始售卖,还会把卖酒的钱给母亲——她意识到,这样一件小事,其实给了她年事已高的母亲非常大的慰藉和成就感。

疫情后,朱丫做展览的思路也发生了一些变化。疫情之后,她想明白了一件事,“做事核心非常简单,就是要快乐。”

她做了一个颇受好评的展,叫做“面馆”。

她与一位做器物的职人朋友约了一年,做了一批各式各样的面碗。同时,又找来了一个厨师朋友煮面。

那是一个真的可以吃到面的展,现场每天做差不多一百碗面,来看展的人一边吃面,一边真正感受、使用到器皿。

当时,煮面的厨师朋友正处于疫情后的低潮期,朱丫的小小私心是,希望能通过煮一碗用心的面,让朋友重新振作起来。

这些年里认识的朋友给了她很多鼓励,无论朱丫起心动念要做什么事——展览也好、空间也罢,朋友几乎都会表示无条件的支持和信任。

后来有朋友跟她说,其实是你帮我们实现了很多梦想。那些无论看上去多“文艺”多“浪漫主义”的梦想,都被她亲手实现了。

前些年,朱丫的姐姐病逝,把茉儿托付给了她。对她们所有人来说,都经历了一个漫长的关于生命的思考过程。

朱丫和姐姐性格完全不同,姐姐严谨强势,她随心所欲,曾经她们并不算亲密,“但大概,她也希望女儿能像我一样,活得自在随性一些。”

茉儿从城里住进山上,一开始自然不习惯。“山里蛇虫鼠蚁多嘛,她一开始看到都要尖叫,一天总得尖叫个好几回。”但小姑娘从不真的抱怨。

朱丫也从不像家长那样“管教”茉儿,一直当她是朋友,任由她自由地生长,因为“我自己就是这样自然成长起来的嘛。”

她对生命的态度,一直是彼此独立、互相照看。对人、对动物,都是这样。

猫和狗都是茉儿收养来的。冬天一个雪夜,茉儿看到断了一条腿还在抽搐的嘿嘿,觉得实在可怜,就抱回了家。

一开始,连医生都建议给嘿嘿安乐死,茉儿不忍心,养了起来。嘿嘿很有尊严、很强韧,一天天恢复了起来。她们更没想到的是,嘿嘿居然怀孕了,在一个小寒的夜里独自生下了五只小狗。四只被朋友抱养走,留下来的那只就唤作小寒,“大家互相照看,彼此都不要太孤单”。

茉儿还喜欢猫,于是朱丫找朋友抱养了美好。美好比城市的宠物猫野性难驯得多,“根本不可能由你找到她,只能她来找你。”

日常,狗子们喜欢在山间茶园疯跑,猫时不时叼回自己的礼物:有时是几只飞虫,有时是一只老鼠。

时间稍久,茉儿俨然变成了一个山里的孩子,开始享受在山里的生活。只要在家,都会骄傲地在茶园里遛狗。

朱丫和自己的父母也在逐渐和解。

父母一度非常不能理解她,不理解她不循规蹈矩的人生,不理解她不按照设定好的路去成长。

但是随着她开起自己的客厅、她的云游、她过起这样一种闲云野鹤的生活,她开始能和父母像成年人那样对话,她发现,父母其实是很为自己感到骄傲的。

现在,她也不确定自己是否会在山里长长久久地住下去,但她感到,自己一贯自由的状态,对这山也有了一些羁绊。

有时候冬夜寒冷,她回家时要经过一座桥,走到半路就会看到三个黑影一路叫着一路飞奔去迎接她。她需要站定,等他们扑到她身上。她知道这个家里有人在等她。