本文来自微信公众号:凤凰网读书(ID:ifengbook),作者:宗城,编辑:巴巴罗萨、海口龙介,原文标题:《2021诺贝尔文学奖颁给这位作家,或许比昆德拉、阿特伍德更具有现实意义》,头图来自:视觉中国

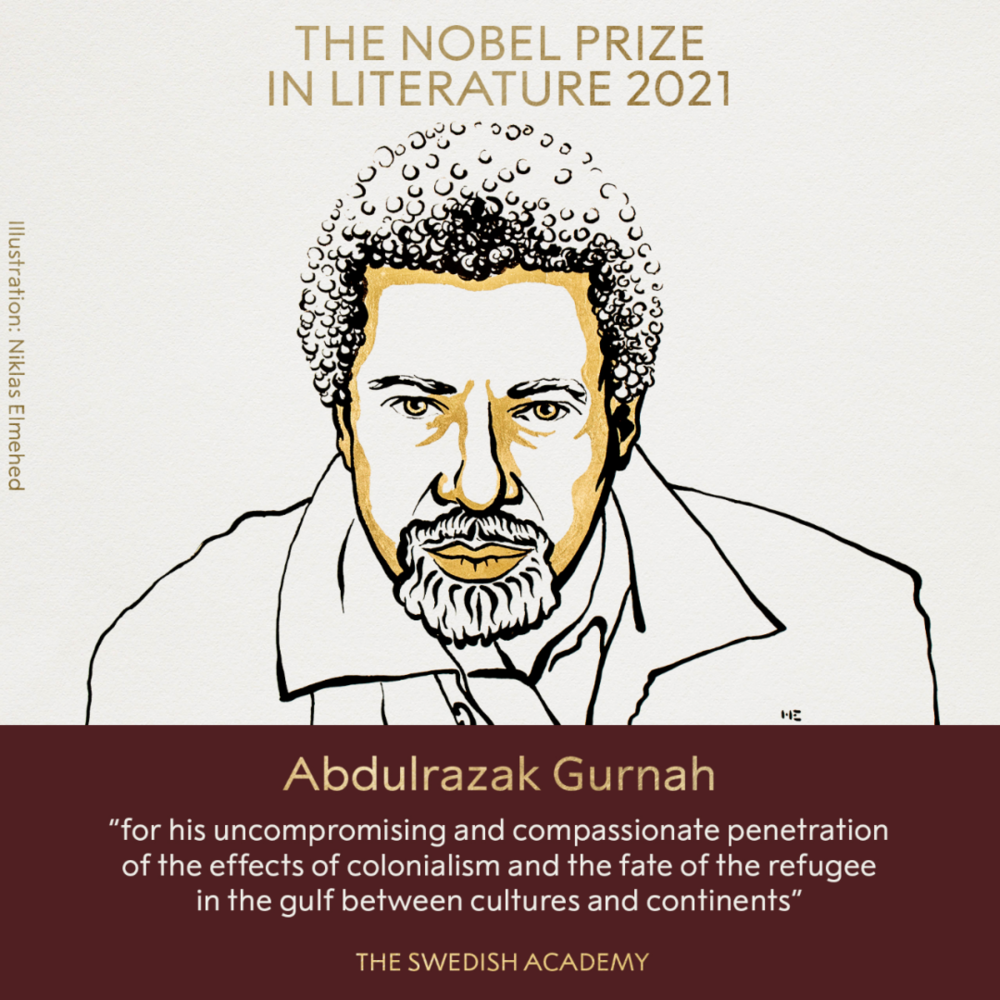

北京时间10月7日19时(瑞典当地时间13时),瑞典学院在斯德哥尔摩宣布,将2021年诺贝尔文学奖授予坦桑尼亚作家阿卜杜勒拉扎克·古尔纳(Abdulrazak Gurnah),颁奖词是:“因为他毫不妥协并充满同理心地深入探索着殖民主义的影响,关切着那些夹杂在文化和地缘裂隙间难民的命运。”

阿卜杜勒拉扎克·古尔纳是谁?这是很多人第一次听说他的名字,国内目前并没有单独出版过他的著作,只有个别短篇零星见于杂志和合集中。而在诺贝尔奖的官方推特发起的投票中,更有93%来自世界各地的读者表示从未读过他的作品。

他为什么能够获得诺奖?在这位名不见经传的作家背后,是许久以来被漠视的非洲大陆和一代代非洲作家的文学成就。本文将结合诺奖主要的价值取向,和古尔纳长期以来的创作母题,尝试解读为何本届诺奖会颁给这样一位“冷门”作家。

阿卜杜勒拉扎克·古尔纳是谁?

1948年,阿卜杜拉扎克·古尔纳出生于坦桑尼亚东部的桑给巴尔(Zanzibar),1963年,桑给巴尔脱离了英国殖民统治,随后发生的革命使阿拉伯裔公民遭到大屠杀,作为该族裔的一份子,18岁的古尔纳被迫离开祖国,以难民身份前往英国。在英国,他和石黑一雄相似,属于典型的移民作家,用英语写作,关注后殖民时代的议题。

1982年,古尔纳获得了英国肯特大学博士学位。1985年,他开始在肯特大学英语系任教(现已退休),主要研究殖民主义和后殖民写作,特别关注非洲、加勒比海地区和印度。在此期间,古尔纳发表过不少关于当代后殖民作家及其作品的论文,研究奈保尔、拉什迪、索因卡等作家,主编过两卷《非洲文学文集》(Essays on African Writing,1993,1995),还曾担任英国文学刊物《旅行者》(Wasafiri)副主编。

古尔纳于1987年开始创作,目前写有十部长篇小说和若干短篇小说。尽管斯瓦希里语是他的母语,但英语是他的主要写作语言,难民则是贯穿他所有作品的重要主题。与成长环境有关,他在写作中竭力避免对前殖民时期的非洲进行原始而纯净的怀旧与想象。

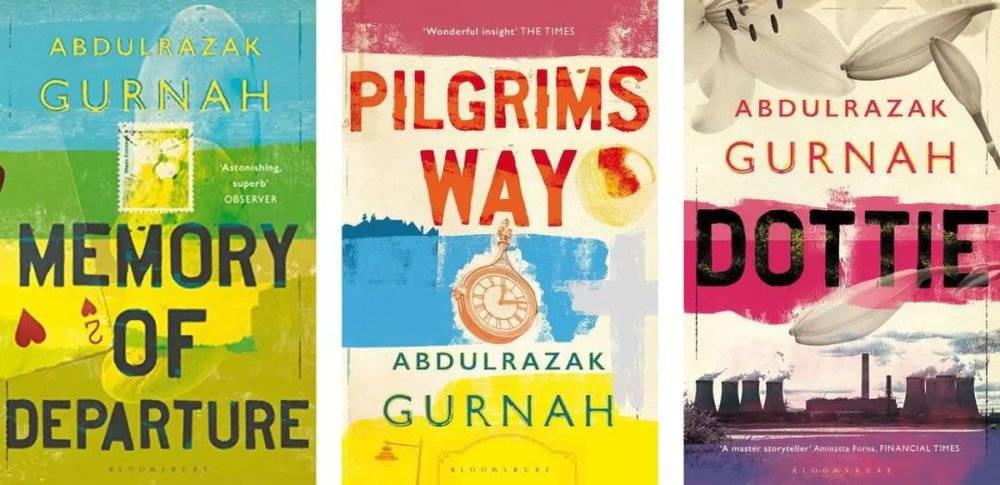

故乡的记忆对古尔纳的写作至关重要,他的多部小说都与移民到英国的经历息息相关。如第一部小说《离别的记忆》(Memory of Departure,1987)的故事发生在非洲,讲述了一位试图离开故乡,最终返回破碎家庭的青年的故事;第二部小说《朝圣者之路》(Pilgrims Way,1988)则讲述了主人公的流浪生活,他试图在新的家乡英格兰隐藏自己在坦桑尼亚的过去,最终还是与过去和解,找到了朝圣之路;第三部小说《多蒂》(Dottie,1990)讲述了一位成长于上世纪50年代英格兰的黑人移民女性如何通过阅读建立了身份认同。

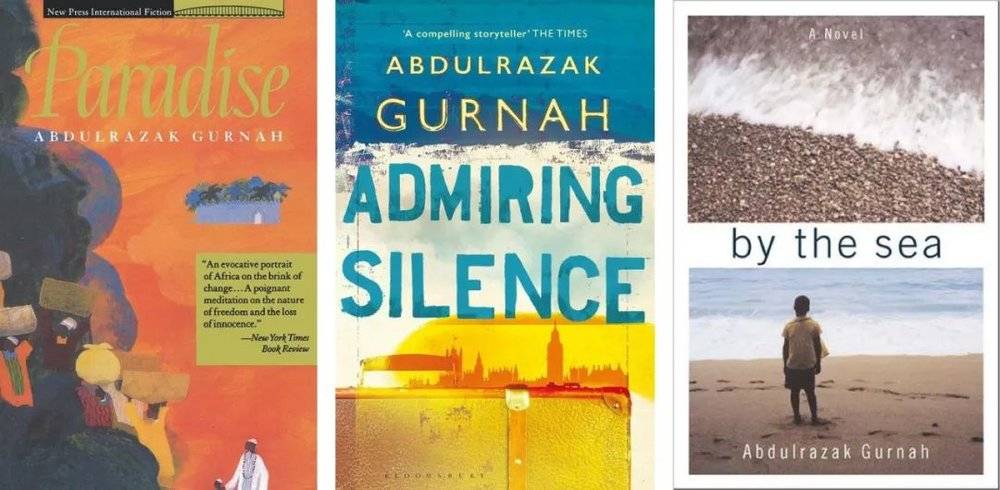

古尔纳多部作品的主题是殖民、后殖民主义、现代人的自我性。其中曾入围布克奖的《天堂》(Paradise,1994)作为突破之作,是对英国作家约瑟夫·康拉德笔下一个青少年冒险故事的改写——他将原作的圆满结局改成了悲剧,这也彰显了其创作特色,即刻意挫败读者的期待,挑战类型叙事的逻辑。《令人羡慕的宁静》(Admiring Silence,1996)和《海边》(By the Sea,2001)这两篇小说的主人公挣扎在过去与未来、故乡与新家之间,试图通过沉默与自我欺骗抹除自己身上故乡的痕迹。

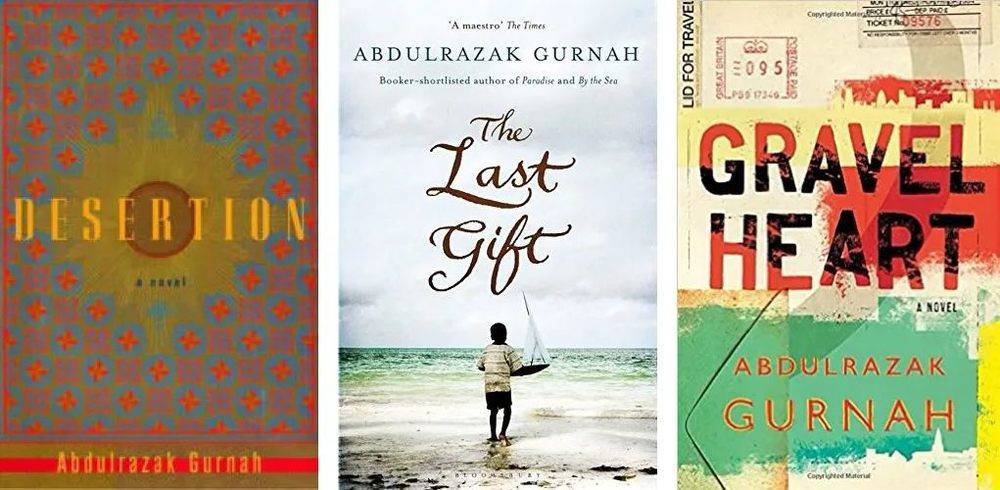

后来古尔纳在小说《抛弃》(Desertion,2005)中的一句话,在某种程度上陈述了自己作为作家的使命——“这是一个包含着许多故事的故事,它们也许并不属于我们,却作为我们生命长河的一部分,捕获我们的心,并永远留存在我们心中。”《最后的礼物》(Last Gift,2011)在主题上延续了《朝圣者之路》,2017出版的《Gravel Heart》,书名则是对莎士比亚《针锋相对(Measure for Measure)》中台词的引用。

2020年,古尔纳最新出版的小说《After lives》是对先前作品《天堂》的延续,继续讲述了从20世纪初开始的非洲东部的历史。这本小说还有一个反复强调的主题是,当主导性的意识形态(在这本书中是种族歧视)要求顺从与牺牲时,个体是无能为力的。

对难民题材的关注,是他获奖的重要原因

古尔纳获奖,一个很重要的原因是他对难民题材的关注。正如诺贝尔文学奖评审委员会主席 Anders Olsson所说,古尔纳自身的难民经历反映于其小说作品之中,他所塑造的角色往往纠结于文化、国界、新旧生活之间,呈现出一种“永远无法解决的不安状态”。

古尔纳其人,自始至终有对真理的坚持和对过度简单化的厌恶,他既是犀利的、不妥协的,又对个体充满同理心。他的小说打破了刻板陈述,将我们的目光引领到多元的非洲东部——一个世界上其他地方的人民不太熟悉的地方。在那里,一切都是流动的,包括记忆、姓名、身份。

他的创作也既不是温情脉脉的和解叙事,也不是政治口号的简单控诉,而是在难民题材之下,尝试重新定义非洲,重新理解非洲各国人民因殖民主义、民族主义和种族主义所产生的政治束缚。这在难民问题早已波及全球的当下,具备十足的现实意义。

除了对难民题材的关注,诺奖的去欧洲中心主义倾向,也是古尔纳获奖的重要背景。

2018年,诺贝尔文学奖曾因性侵丑闻而暂停颁奖,这是近二十年来诺奖最大的丑闻。此事源于2017年11月,当时有18名女性指控瑞典摄影师、文化人Jean-Claude Arnault涉嫌性骚扰和身体虐待,此人与诺奖评委会有关。不仅如此,Arnault还涉嫌提前泄露诺贝尔文学奖得主的名字,比如2016年的鲍勃·迪伦和2005年的品特。因为这些事件,多达5位院士辞去了诺奖评委会的职务,导致评委会成员一度只剩下10人。

有鉴于此,2019年的诺奖评委昂得斯·奥尔森(Anders Olsson)在接受媒体采访时说:“我们非常有必要打开视野。我们此前的评奖一直有些‘欧洲中心主义’,但现在要把视野放在全世界。以及,之前总有些男性导向,但现在我们有那么多的优秀的女性作家,所以这次评选更加激烈,范围也更广。”

在今年的结果揭晓之前,我们尝试总结近些年来诺奖颁发情况,并发现了几个特点:

1. 诺奖把入围布克奖和布克国际奖的作品作为了自己的重要参考;

2. 诺奖得主往往会是开奖前两天在Odds等赔率榜上赔率飙升的作家;

3. 诺奖仍存在欧洲中心主义的审美范式,欧美作家权重会远大于亚非拉作家,但诺奖已经明显释放出去欧洲中心主义的信号;

4. Metoo运动后,诺奖评委会比过去更注意性别平衡。

古尔纳的有2部作品曾入围布克奖,而诺奖去年又颁给了来自美国的女性诗人露易丝·格丽克,现在再看上面几条“标准”,除了第2条外,其他3条基本符合,可见古尔纳的获奖虽然在意料之外,但也在情理之中。

古尔纳获奖,是一个了解非洲文学的契机

人们对非洲知之甚少,甚至还在某种程度上存在着各种各样的刻板印象,但非洲并非文学荒漠,除了今年获奖的古尔纳,以近些年来被热议的作家来说,奇玛曼达·恩戈齐·阿迪契(Chimamanda Ngozi Adichie)是尼日利亚最杰出的女作家之一,被誉为“尼日利亚的托尔斯泰”。2006年她发表《半轮黄日》,该小说获得2007年橘子小说奖,2015年更被评为“橘子小说奖十年最佳小说”。在互联网公共空间,她是一位积极的女权主义发声者。

另一位不得不提的非洲作家是恩古吉·提安哥。恩古吉是肯尼亚的国宝级作家,发表过长篇小说《孩子,你别哭》《大河两岸》《一粒麦种》等,还有短篇小说集、剧作《黑隐士》,以及政论集《回归》《扣押:作家狱中日记》《政治漩涡中的作家们》《清除头脑里的殖民主义毒素》《置换中心:为文化自由而斗争》《笔尖、枪尖、与梦想》等。

而在女作家里,斯科拉斯蒂克·穆卡松加(Scholastique Mukasonga)是来自卢旺达的法国作家,中国读者对她或许并不熟悉,但她已经是当代非裔作家的代表人物,曾获美国国家图书奖、勒诺多文学奖、西蒙娜·德·波伏娃奖,关注诺贝尔文学奖的朋友会知道,她也是历年文学奖的赔率热门作家。她的代表作是小说《赤脚女子》和《尼罗河圣母院》,作为卢旺达大屠杀的见证者,穆卡松加的创作犹如一次次对准历史深渊的探照。

回到今年的诺奖得主古尔纳,他的作品几乎每一部都是从个人鲜活记忆出发所炼就的民族史诗。古尔纳精确呈现了非洲文学里的重要议题,同时也是全球化资本主义体系中被遮蔽的文学议题,此番他的获奖和受到关注,也给了全世界一个契机,去更严肃地看待非洲文学,和那些被遮蔽的第三世界文学议题。

多年以前,作家索因卡获奖后接受法国《晨报》记者采访时说过:“这不是对我个人的奖赏,而是对非洲大陆集体的嘉奖,是对非洲文化和传统的承认。”这句话,其实用来描述此次诺奖,也颇为恰当。

但值得思考的是,古尔纳的母语是斯瓦西里语,可他能够被诺奖看到,却是凭借他的英语写作,以及他在创作题材上和移民作家身份高度的契合。诺奖看见了非洲作家,却授予移民英国、使用英语写作的古尔纳,而不是用母语写作的恩古吉,亦或者其他非洲作家,这同样是一个值得思考的问题。在欧洲评委组成的诺奖评审会对第三世界的关注里,未尝不是留下了暧昧和若即若离的成分。

诺奖颁给古尔纳,或许比颁给米兰·昆德拉更有意义

其实,单纯从文学性来说,布克奖、布克国际奖、龚古尔奖、卡夫卡奖等,都不逊色于诺奖,只是诺奖的影响力更大。我们不妨看到,诺奖不是评判杰出作家的唯一标准,普鲁斯特、卡夫卡、托尔斯泰、鲁迅都没得过诺奖,这不折损他们的伟大。

文学没有“最优写作者”一说,托尔斯泰和普鲁斯特分不出高下,文学评判做的是通过严肃讨论,甄别出更有创造力和潜在经典意义的作家。昆德拉诞生中译本之前,他在国内读者眼中也是小众。所以对于一个文学奖来讲,更为重要的是现实意义在于为真正具有创造力,却还不被熟知的作家,打开通往遥远土地的大门。

因此,诺奖颁给作品优质但小众的作家,比颁给米兰·昆德拉、阿特伍德、村上春树更有意义。昆德拉等人,都是具有国际影响力、作品畅销、并不缺乏译本和读者的作家,他们不需要靠诺奖来证明自己,也不需要通过诺奖被世人所知,与遥远国度的陌生读者相遇。换言之,昆德拉得不得诺奖,你都知道他,但更多作家,如果没有诺奖,他们就很难被看见,他们的代表作也将迟迟不会被引入国内。

比如罗马尼亚作家米尔恰·格尔特雷斯,他是东欧的杰出作家,但目前的中译本只有《生命边缘的女孩》。他的代表作《炫目》三部曲和长篇史诗《黎凡特》都还没有中译本。

又如匈牙利小说家彼得·纳达斯。他的代表作《回忆之书》没有中译本,三卷本《平行的故事》也只有第一部被漫步文化引进。纳达斯在中国寥人问津,可他在东欧和德国都享有很高声誉,他不仅是诺奖赔率榜常客,还是匈牙利艺术奖(1989)、奥地利欧洲文学国家奖(1991)、莱比锡图书奖(1995)、法国最佳外国图书奖(1998)、弗兰茨·卡夫卡文学奖(2003)的得主。

尽管我们已经读到了大量外国文学,但还有很多精湛的、属于当代的作品,无缘被我们看到。这不是作家的遗憾,而是中文世界的遗憾,因为那些作品可能早在十年、二十年前就已经出版,而中文世界错过了第一时间读到它的机会。那些作品,不仅暗含着文学的创造、语法的革新,也有助于我们了解,在遥远的国度,最前沿的作家究竟在写什么、思考什么。

其实别说遥远,哪怕是邻国印度、俄罗斯这样的大国,你是否能不查资料,脱口而出三位当代作家?

至于心疼昆德拉、阿特伍德、村上春树,更是大可不必。诺奖的投票是五十年后才公开的,各大赔率榜的名字,都只是庄家按照市场与赌注排的,而不是诺奖的官方赔率榜,所谓陪跑只是市场噱头,这些作家是否被评委考虑在内,只有五十年后才知道。而他们,其实也早就过了需要文学奖证明自己的阶段,未来检验他们文学分量的也不是诺奖,而是三十、五十乃至一百年后,他们的作品是否能超越时间的束缚,依旧一次次被人屡次重读。

所以,对于诺奖,我们不妨平常心看待。毕竟,如果连文学也变得急于分出胜负,这个世界就太没意思了。

本文来自微信公众号:凤凰网读书(ID:ifengbook),作者:宗城,编辑:巴巴罗萨、海口龙介