2001年10月,在阿富汗巴格拉姆的塔利班基地,北方联盟的士兵操作一辆老旧的俄罗斯T-55坦克开火。这场“无休止的战争”也许已经结束,但所谓的反恐战争却愈演愈烈。 TYLER HICKS FOR THE NEW YORK TIMES

8月31日,拜登总统对这个已经疲惫不堪的国家说,最后一架C-17运输机已离开塔利班控制的喀布尔,结束了美国在阿富汗长达20年的军事灾难,他用一句简单的话为这场慌乱而血腥的撤军辩护:“我不打算把这场永无止境的战争延续下去。”

然而战争仍在继续。

在拜登拉下阿富汗战争的帷幕之际,中央情报局正在撒哈拉沙漠深处扩建一个秘密基地。该基地负责无人机任务,监控利比亚的基地组织(Al Qaeda)和伊斯兰国(Islamic State)武装分子,以及尼日尔、乍得和马里的极端分子。军方的非洲司令部恢复了对索马里同基地组织有关联的青年党(Shabab)的无人机打击。五角大楼正在考虑是否派遣数十名特种部队训练人员返回索马里帮助当地军队打击武装分子。

甚至在喀布尔当地,据信为密谋袭击机场的伊斯兰国武装人员所遭到的猛烈无人机打击,也预示着那里军事行动的未来。五角大楼称这次袭击为“正义的打击”,目的是避免另一场致命的自杀式炸弹袭击。用拜登喜欢的说法,这次袭击展示了美国“超越地平线”的能力。死者家属否认被袭击的人是武装分子,并表示袭击造成10人死亡,其中七人是儿童。

2001年9月的恐怖袭击已经过去了20年,所谓的反恐战争并没有丝毫减弱的迹象。它的起起落落主要发生在阴影之中,发生在新闻标题之外——与其说是一场划时代的冲突,不如说是一种偶尔爆发的低级别冲突,比如2017年,伊斯兰国武装分子在尼日尔一个村庄外伏击了美国和当地士兵,杀死了四名美国人。

评估这场战争是困难的,因为它与阿富汗和伊拉克的双重灾难密不可分。在这些国家,美国超越了反恐策略,展开了更宏大但注定会失败的计划,想将四分五裂的部落社会重塑为美国式的民主社会。

2003年,伊拉克北部发生误伤友军事故,伊拉克库尔德“自由斗士”士兵正在检查残骸。这样的事件损害了美国在世界上的道德权威。 RUTH FREMSON/ THE NEW YORK TIMES

这些失败被镌刻在伊拉克阿布格莱布监狱的囚犯,或绝望的阿富汗人从美国飞机机腹坠落的可耻画面中。它们被记录在7000多名美国军人、数十万平民的死亡和数万亿美元的浪费中。

反恐战争大部分是秘密进行的,它们不需要这样的衡量标准。它越来越多地涉及到合作伙伴。大部分发生在萨赫勒或非洲之角这样遥远的地方。在大多数情况下,美国的伤亡人数是有限的。衡量成功与否的标准不是占领一个首都或摧毁敌人的军队,而是在敌人有机会袭击美国本土或大使馆和军事基地等海外资产之前瓦解它们。

反恐专家说,以这个标准衡量,反恐战争已经取得了无可争议的成功。

“如果你在9月12日那天说,未来20年内,我们只有100人被圣战恐怖主义杀害,并且只有一次外国恐怖袭击发生在美国,你准会被一笑置之,”奥巴马政府的国务院反恐协调人士丹尼尔·本杰明(Daniel Benjamin)说。

“不得不同时进行两场战争的事实,让人们很难分辨反恐政策到底有多成功,”现任柏林的美国学院(American Academy)院长的本杰明说。

2015年4月,逃离也门战争的难民抵达吉布提港口。反恐战争令美国在也门背上了沙特同伙的恶名。 TYLER HICKS/THE NEW YORK TIMES

对于没有发生重大外国袭击事件,还有其他的解释:更严密的边境安全和无处不在的互联网使得追踪和破坏圣战运动变得更容易。此外,阿拉伯之春的动荡将极端分子的视线转向了他们自己的社会。

要想说西方已经不再遭受恐怖主义灾难,这也并不准确。2004年马德里火车爆炸案、2005年伦敦公共汽车和地铁爆炸案,以及2015年巴黎一家夜总会和体育场遭遇的袭击,都具有给曼哈顿下城和五角大楼带来火灾与死亡的那种有组织袭击的特征。

“反恐战争只能被评估为在西方世界内部相对成功,在美国内部比在整个西欧更成功,”马德里埃尔卡诺皇家学院(Elcano Royal Institute)暴力激进化和全球恐怖主义项目(Program on Violent Radicalization and Global Terrorism)主任费尔南多·雷纳雷斯(Fernando Reinares)说。

但是与在伊拉克和阿富汗的全面失败相比,“另一场”反恐战争迄今还是实现了保护美国免受另一场9·11式袭击的基本目标。

问题是:代价是什么?

在利比亚东部,反对派士兵和志愿者站在街道上朝天开枪。利比亚冲突是反恐战争的成功案例之一。 LYNSEY ADDARIO FOR THE NEW YORK TIMES

从酷刑到无人机遥控杀人,战争的滥用和过度行为已经使美国在世界各地丧失了道德权威。它的占领军催生了新一代的基地组织分支,伊斯兰国的黑衣战士则涌入了美军在伊拉克撤离后留下的真空地带。而且,庞大的反恐行动造成了巨大的财政消耗,甚至在阿富汗和伊拉克的主要战斗结束数年后仍在增加军方的预算。

在拜登试图重新调整美国外交政策,以应对气候变化、大流行以及与中国的大国竞争等新挑战的时代,美国能否承受得起这笔巨额开支?

一种新的战争

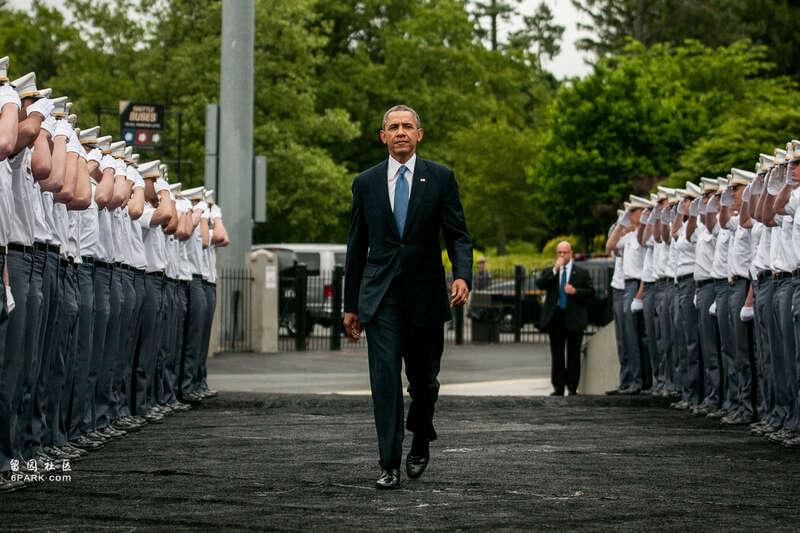

贝拉克·奥巴马(Barack Obama)2014年在美国军事学院(United States Military Academy)对军校毕业生的讲话中,对这种新型战争做了其他总统很少有的简洁描述。他说,这些毕业生将不再被征召去参加拙劣的战争,但他们将不得不面对从中东到非洲的恐怖主义威胁蛛网。

“我们必须制定一项应对这种分散威胁的战略,既能扩大我们的势力范围,又不用派遣部队,把我们的战线拉得过于单薄,也不会激起当地的不满,”在那个寒冷的早晨,奥巴马面对鸦雀无声的听众说。“我们需要合作伙伴,与我们一起打击恐怖分子。”

2014年,奥巴马总统抵达美国军事学院发表演讲,呼吁一种新型战争。 GABRIELLA DEMCZUK/THE NEW YORK TIMES

总统列举了叙利亚、也门、索马里和利比亚,美国在这些国家训练当地军队、提供武器或实施无人机袭击。他没有提到巴基斯坦,在他的监督下,中央情报局在巴基斯坦的无人机袭击升级了,尽管他苦于这种行动缺乏公共问责。

即使是这些一系列的冲突也无法反映美国在四面八方的行动的影响力,在奥巴马的继任者唐纳德·J·特朗普(Donald J. Trump)领导下,这种影响力进一步扩大。根据布朗大学(Brown University)的战争成本研究项目(Costs of War Project),从2018年到2020年,美国在85个国家参与了某种形式的反恐活动。

美国军队直接或通过代理人参与了12个国家的战斗,包括伊拉克、肯尼亚、马里、尼日利亚、索马里、叙利亚、也门和阿富汗。美国在喀麦隆、利比亚、尼日尔和突尼斯拥有开展特别行动的合法权力。它在七个国家进行了空袭或无人机袭击:阿富汗、伊拉克、利比亚、巴基斯坦、索马里、叙利亚和也门。

美国军队已经在41个国家进行了反恐训练演习。据布朗大学沃森国际和公共事务研究所(Watson Institute for International and Public Affairs)、战争成本研究项目负责人斯蒂芬妮·萨维尔(Stephanie Savell)称,美国已经培训了近80个国家的军队、警察或边境部队。

她说,虽然在大流行期间某些活动的步伐放缓,但“拜登正在加倍努力在这些遥远的地方开展行动”。

2015年,非洲、西方和美国反恐部队在撒哈拉沙漠边缘进行了一次训练演习。大部分反恐战争都是在地球上的偏远地区进行的。 TYLER HICKS/THE NEW YORK TIMES

受过美国训练的阿富汗军队面对塔利班的进攻一败涂地,这给与当地伙伴合作的想法蒙上了阴影,伊拉克军队面对伊斯兰国进攻节节败退也是如此,伊斯兰国武装人员一度在2014年在伊拉克和叙利亚的大部分地区成功建立了哈里发国,并在欧洲组织起了恐怖主义网络。

但还有其他例子表明,美国有着更现实的野心和有限的目标,能够与当地民兵建立富有成效的伙伴关系。叙利亚库尔德战士在美国军队的帮助下将伊斯兰国驱逐出叙利亚,而利比亚民兵在美国空袭的帮助下一举剿灭了盘踞在利比亚城市苏尔特的伊斯兰国武装人员。

“这些都是城市据点,那里有计划对美国发动袭击的武装分子,”国防大学(National Defense University)反恐高级研究员金·克雷金(Kim Cragin)说。“而且这些不是20年的任务;更像是六个月的任务。”

“反恐战争中最大的成功之一是我们认为最理所当然的——与我们的盟友的密切联系,”乔治城大学(Georgetown University)反恐专家布鲁斯·霍夫曼(Bruce Hoffman)表示。“我们总是可以期待在反恐问题上与他们保持一致。”

美国混乱地在阿富汗撤军将如何影响这些关系,谁也说不准。霍夫曼说,拜登政府看上去缺乏与欧洲盟友协商的行为激怒了政治领导人,他担心这种行为会渗透到情报部门。

上个月,喀布尔机场外,急于离开阿富汗的人们。在伊拉克和阿富汗的失败掩盖了专家所称的反恐战争无可争议的成功。 JIM HUYLEBROEK FOR THE NEW YORK TIMES

虽然美国的使命被努力描绘成出于人道主义和道德正义,但多年的流血战争使盟国不再抱有幻想,并使对手变得更加强硬。一些美国的行动,比如在西非国家布基纳法索,不仅未能消除极端主义,而且可能在不经意间加剧了极端主义。

合作的另一面是,美国也将自己和声名狼藉的国家联系在一起,从大举介入也门的沙特阿拉伯,到以打击极端主义为名对其国内反对派进行残酷镇压的埃及。

在国内,作为反恐战争基础的政治共识正在破裂,这是美国极端两极分化的牺牲品。在喀布尔机场发生导致13名美国军人死亡的自杀式袭击事件后,一些共和党人呼吁弹劾拜登——无法想象这会在9·11事件之后发生在乔治·W·布什(George W. Bush)身上。

特朗普和前助手——如国务卿迈克·庞皮欧(Mike Pompeo)——一直严厉批评拜登,更不用说他们与塔利班谈判达成了协议,迫使阿富汗政府释放5000名战俘并为美国在2021年撤军设定了倒计时。

“反恐一直是一个两党分化的问题。”霍夫曼说。“但现在两大政党在这个问题上都有很深的内部分歧。领导人在迎合他们认为最强大的选民。”

拜登立场的转变

反恐战争发起时拜登也在场。2002年1月,在美国推翻塔利班数周后,他成为访问战场的最高级别美国政治人物。在参观了被轰炸的喀布尔后,他说美国应该加入一股多国军事力量来恢复当地的秩序。

“我说的是一支可以奉命开枪杀人的多边部队”,当时担任参议院外交关系委员会(Senate Foreign Relations Committee)主席的拜登说,“如果没有这些,我看不到这个国家有任何希望。”

2002年,拜登在美国驻喀布尔大使馆的新闻发布会上。他曾经是伊拉克和阿富汗战争的坚定支持者,这些年来,他对这两场战争不再抱有幻想。 CHANG W. LEE/THE NEW YORK TIMES

在随后的几年里,拜登对亲西方的阿富汗领导人的腐败不再抱有幻想,并怀疑美国能否统一那些相互交战的部落。他成为政府在使用军事力量上的主要反对者,反对向阿富汗增兵,反对北约对利比亚进行干预,甚至建议不要进行那场击杀奥萨马·本·拉登(Osama bin Laden)的特种部队突袭。

现在,在兑现了撤离阿富汗的承诺后,拜登有责任向一个厌倦了反恐战争的国家阐述它的下一章。美国人更关注的是新冠病毒或野火和洪水,它们是气候变化的副产品。

“我最担心的是FDA没有批准12岁以下儿童的疫苗,”克雷金说,FDA即美国食品药品监督管理局。“事实上,我母亲去电影院时最担心的不是恐怖袭击,这是一件好事。”

拜登表示,他愿意更新后9·11时代的一个遗留物:一项2001年通过的法律,它授权总统对那些应对9·11袭击负责的人发动战争。为了证明对各种新敌人采取军事行动是正当的,该法律已经被延伸得面目全非。拜登还对无人机袭击和突击行动施加了限制,正在等待复议。

这位总统讲求实际的语言与他的旧上司奥巴马并无二致。他谈到来自索马里青年党的分散威胁;叙利亚和也门的基地组织分支;以及伊斯兰国在非洲和亚洲的派生组织。他说,美国的“超越地平线”能力将使其能够“在没有——或者在有需要的情况下,仅有很少——美国部队入场的情况下打击恐怖分子和目标”。

这与创造了“全球反恐战争”这个说法的布什形成巨大反差。在9·11的狂热余波中,他用你死我活的语言来描述这场战斗,说它不仅是执法或反恐挑战,还是善与恶的冷战热斗。

“他们为什么恨我们?”布什在国会联席会议上问道。“他们仇恨他们在这个会议厅里看到的:一个民选政府。他们的领导人是自封的。他们恨我们的自由:我们的宗教自由、言论自由、投票和集会自由。”

随着反恐战争进入第三个10年——有人开始称之为后后9·11时代——美国总统不再用生存或毁灭的语言来描述这场战争。拜登说,2021年的决定性竞赛是开放社会与莫斯科和北京的独裁者之间的竞赛。

问题是,一个分裂、分心的美国是否有资源或耐心来维持有效的反恐政策。白宫仍然没有在国务院任命一位反恐协调人,在一个热衷于非军事解决方案的政府里,这是一个重要职位。

2007年1月,索马里首都摩加迪沙,人们在一座被战争毁坏的废弃建筑外等车。 MICHAEL KAMBER FOR THE NEW YORK TIMES

也许反恐战争有助于防止外国对美国本土的又一次致命袭击,但它完全没能阻止恐怖组织的扩散。塔利班取得胜利后,这些新的战士有了新的动力来瞄准一个熟悉的目标。

“人们总是说,‘我们不会再经历一次9·11,因为我们的安全状况现在好得多,’”霍夫曼说。“但恐怖分子是最大的机会主义者。他们总是在寻找机会。”