本文来自微信公众号:界面文化(ID:BooksAndFun),作者:董子琪,编辑:黄月,原文标题:《尽力生活,真诚写作:作为贫困者、酗酒者与小说家的卡佛》,头图来自:视觉中国

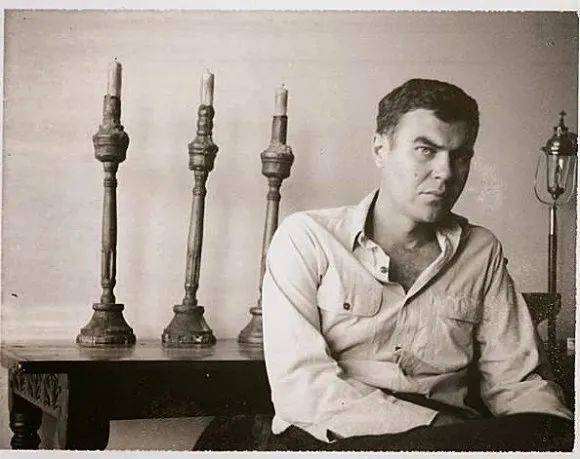

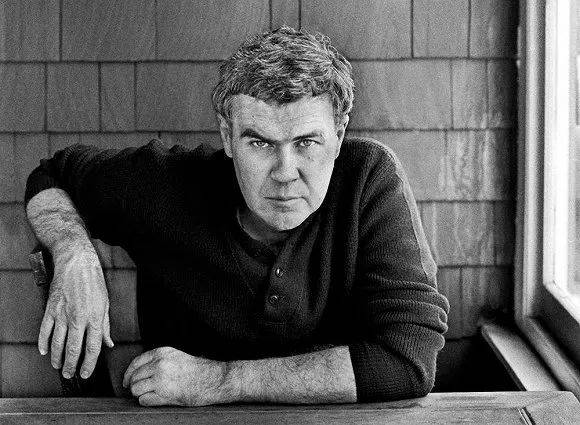

雷蒙德·卡佛做过许多工作,锯木工、夜间清洁工、送货员、售货员,出版公司的编辑是他找到的一份白领工作,后来很快就被解聘了。“这个世界上所有的糟糕的活儿我都干过。一年工作五十周,每天在橡胶厂或锯木厂工作十个小时。……做着这种朝八晚五,或者晚上十一二点到早晨七点的工作,你疲劳不堪地回到家,累得什么都不想干了 。”他在一次采访里说。

卡佛是美国当代最为重要的小说家之一,1938年出生于美国华盛顿州的一个伐木小镇。他的父亲是锯木厂的锉锯工人,母亲做过售货员和女招待,每样工作都干不长,有时在家待着。高中毕业后,卡佛去父亲的锯木厂工作。到二十岁时,卡佛已经结婚并有了两个孩子。他搬到加州,上了一所州立大学,并开始打零工讨生活。

他第一本正规出版的作品是诗集《冬季失眠症》,1976年出版了小说集《请你安静些,好吗》,次年获得美国国家图书奖提名,《当我们谈论爱情时我们在谈论什么》1981年出版后收获了大量的读者与声誉。1983年,美国艺术文学院给予了卡佛为期五年、每年35000美元的津贴, 这是第一次他在人生中同时拥有时间和金钱,同年他出版了第三本小说集《大教堂》。

很多读者对卡佛小说里描绘的失业者和中下阶层的家庭生活印象深刻。不少评论也称,他的小说反映了当代美国社会人的处境,他们被一些破旧不堪的消费品围绕,像是损坏了的冰箱、破旧的客厅家具、不像样子的汽车,妥协和放弃是生活中最重要的事情;某一瞬间他们或许不再想妥协了,最后却意识到,其实什么都没能改变。

《雷蒙德·卡佛访谈录》中文版日前由南京大学出版社推出,收录了卡佛生前接受的25次采访,时间跨度涵盖了他创作生涯最重要的十年。这些访谈为我们呈现了卡佛小说的现实基础——对话和人物往往来自他的经验或听说之事,甚至是从别处听来的一句话,也再次证实了卡佛不是他的人物,但他的人物确实就是他,他自认是贫困劳动者的“正式成员”,决不可能贬低他们。

![《雷蒙德·卡佛访谈录》,[美]马歇尔·布鲁斯·金特里,[美]威廉·L. 斯塔尔 编,小二 译,南京大学出版社,2021年](https://i.aiapi.me/h/2021/08/28/Aug_28_2021_06_01_37_17129067627503618.jpeg)

书写中下阶层尽力而为的生活

卡佛在大部分访谈里都提到了他三十多岁时的艰辛岁月,一遍遍讲述自己在付账单挣面包、为生存挣扎的同时,还要学习写作、发表作品并非易事。“从来没有人请我当作家。”他这样起头,他选择很快就能写完的东西,诗歌或者短篇小说,而非长篇,因为立刻能发表的作品可以给他带来回报。他在下班后写、在晚上写,在汽车里写、用便签本在膝盖上写,他需要速战速决的写作来适应动荡的生活。

多年来卡佛做过很多他称之为“狗*”的工作,纵然不停地劳动,在二十多岁、三十出头时,他仍身处贫困之中,除了一辆旧车、一套租来的房子和屁股后面跟着的新债主之外,没有其他可以示人的东西。希望没有实现,甚至越来越远,他成了一个酒鬼。

酗酒是放弃的标志,生活变成一片荒原。在与酒精抗争的十年间,他将触碰到的所有东西都毁掉了——“酗酒成了一个问题,我或多或少放弃了,举起了白旗,把终日喝酒当做一个正当的职业。”之后回想起来,卡佛不觉得酒精对写作有什么神奇刺激,酒精没有为他带来任何东西,除了浪费、痛苦和穷困。

卡佛在访谈里讲述了自己为什么将中下阶层普通人作为小说的主角,并为这群人面对生活时的无能为力辩解。他知道,一些批评家认为他太过执着于写这些人的生活困窘,写他们总在向厄运妥协。

批评家问,这些人为什么不能找一个修理工把冰箱修好?

成功和努力是两码事,卡佛说,有些人在生活中总是成功,而有些人不管做什么总是不成功。他对后一种人深有体会,因为他觉得自己正来自他们当中,能够体会到他们所感受到的惶惑和威胁,而这种威胁对于读他小说的人来说,也许不是常见和感同身受的。对于那些身上的钱仅够买公交车票或者加汽油的人来说,生活的问题不是找一个修理工就能解决的,因为他们身上没有一分钱是多余的。

另外,他也不认为这些人物就是社会边缘的,相反,他们在美国随处可见,“这个国家到处都是女招待、计程车司机、加油站员工和旅馆服务生。但这些人就没有那些成功人士幸福吗?不是的,他们只是一些尽力而为的普通人。”

卡佛从自己的生活和糟糕的工作经验出发,这些人和他当初一样,都是在狗屁不如的工作中尽力而为,他们仍然希望自己的作为能有点儿意义,但是到了那样的地步,他们知道自己做不到,一切不再有意义。

“他们的生活,在他们眼前破碎的生活,让他们感到不安。他们希望做些纠正,但做不到,此后他们只能尽力而为了。”

多年来,卡佛和他们一样不停地工作挣钱,直到他的小说集《请你安静些,好吗?》获得了巨大声誉。在访谈里,他常说,自己想写一种最熟悉的生活——人们害怕白天或晚上电话铃声响起是房东讨要房租,冰箱坏了就一拖再拖,没有医疗保险于是绝不去看医生——这种生活的重要性远远高于他后来经历的大学学院和知识分子生活,因为“被淹没的人群”的生活对他来说是最真实的。

他有时会在访谈里质疑采访者轻飘飘的“中产阶级下层”的归类,强调这群人属于“绝望底层”,因为他们无法满足经济和道德上的义务和责任。

![《请你安静些,好吗?》,[美]雷蒙德·卡佛 著,小二 译,译林出版社,2013年<br>](https://i.aiapi.me/h/2021/08/28/Aug_28_2021_06_01_42_17129072518817811.jpeg)

那么,文学对于灰暗的生活、绝望的人生到底有何用处?卡佛一方面告诉读者,所谓小说并不能彻底改变什么,让人完全成为另一个人,或者改变政治派别、挽救鲸鱼和红杉树;但是另一方面,文学却可以让人明白自己身处的境地,让人意识到生活中那些不体面的与贬低自己的东西。这也是卡佛——这位借由文学从困窘生活中走出的作家——做出的最感人的文学见解之一:

“我读过一些东西,特别是在我年轻的时候,它们让我明白了自己过着非常不体面的生活。……我觉得文学能够让我们意识到自己的匮乏,意识到生活中那些贬低我们的东西,那些已经贬低我们的东西,能让我们认识到成为一个人、超越自己、让自己变得更好所需付出的代价。”

而这一见解又与他的创作理念关系密切,虽然经常被右翼评论家责怪写的内容偏负面、不利于美国国家形象(卡佛称右翼评论家非要让他给美国戴上一套幸福的面具),他认定自己要写的不是“污浊的东西”,而是能给生活的情境投入光明和新鲜空气的东西。他欣赏的是那些写到人生中真正重要问题、紧要关头的小说,而不是汲汲营营于修辞和理念的实验。

实验文学是自我表现的泛滥

卡佛在访谈里多次表示,他不赞成“极简主义”作家的称呼,认为这个词意味着能力有限和目光短浅,而他只是善于删除小说中所有不需要的细节,努力把词语削减成骨头。同时也不认同自己是一个现实主义作家,因为当时已经有人把他当作新现实主义写作“教父”,他讨厌将现实经验照搬到小说里,所谓的现实感体现在有真实的触发点,有一点点“自传性质”。

像是他之所以写打猎和钓鱼,是因为他童年时热爱打猎和钓鱼,在获得阅读经验之前,这些生活经验已经给他留下了情感印记。在人生的最后阶段,卡佛还和妻子去阿拉斯加展开了一次钓鱼之旅。他的小说《没人说一句话》就来自小时候一次钓鱼的经历,那次他真的钓到了一条很绿的鳟鱼;另外一次,他和一个男孩分了一条鱼,一条莫名其妙游进小溪里的重约十磅的鲟鱼。

比起“极简主义”和“现实主义”,更为可疑的则是实验文学,那些出自怪念头或游戏的写作,对卡佛来说像是一阵风就能刮跑的谷壳。卡佛一点都不含糊地说,实验文学总体上是失败的,失败就失败在于越来越远离读者,而且没有真的在写什么事情,作家关于写作的写作、为艺术而艺术的“反小说(anti-story)实验”让他不胜其烦,不可能发生的情节嫁接更让他觉得哭笑不得。

“诸如一个父亲在照看婴儿,婴儿的哭声干扰了他看电视,他起身把婴儿放进火炉里。这是什么玩意儿?谁要看那样的东西?”

“你们肯定知道一些正式出版的小说,反小说选集,编辑开宗明义告诉你们这些人什么都没干。这些人不是人。这些小说里什么都不会发生。什么都不会改变。编辑不在乎,作者不在乎他们做的事情。什么事情都可能发生。怎么来都行。读这些小说风险自负。我真的搞不懂。”

他认为这类实验文学是失去方向和精神支柱的写作,“没有价值体系,也没有道德根基”,是“自我表现的泛滥”,而好的艺术并不是自我表现,而是一种沟通,创作与接受者之间的联系。

![《当我们谈论爱情时我们在谈论什么》,[美] 雷蒙德·卡佛 著,小二 译,译林出版社,2010年<br>](https://i.aiapi.me/h/2021/08/28/Aug_28_2021_06_01_46_17129076526415398.jpeg)

卡佛曾教授写作,他劝告想写作的年轻人不要试图耍花招,每个作家都应该去写他们真正了解的东西,不能假装自己对不感兴趣的东西感兴趣,要写自己熟悉自己的、能感动自己的事情,而不是写“应该感动”他的东西。卡佛认为,阴暗不阴暗不是最重要的,作家不应当因题材受到批评。

在一次采访中,他以上衣口袋里的菲利普·拉金诗集为“阴暗”题材作辩护,或许他从拉金那里读到了可亲近的东西。有意思的是,菲利普·拉金也被媒体认为热衷书写失败与软弱,而他对此的回应是,读者应当通过诗人如何对待主题——而不是选择什么主题——来判断其创作,要求诗歌只能写钢铁产量而不是”去年的雪去哪儿了”,这类批评的专横态度犹如暴君。

就像反对实验文学一样,卡佛也不欣赏工于技巧和理念的诗歌,他认为现在的诗歌已经越来越像博物馆才能看到的东西,“很遗憾地看到诗歌已经属于教师和大学生了。”但无论如何,他还是能够从那些努力想表达什么的“伪造产品”中辨认出真正的好东西。

卡佛从契诃夫那里找到了共鸣,认为契诃夫就是在为那些被淹没的、不善言辞的人群发声。卡佛生前发表的最后一篇小说《差事》就取材于激励他终生的契诃夫生命中最后的日子。在访谈中,他也提到了自己在音乐上的偏好,他喜欢汤姆·威茨,一位从打烊酒馆、舞女酒鬼和赌徒中走出的蓝调音乐家,他说威茨是“从自我毁灭中幸存的人”,自认为与威茨的共同之处就在于他们“对所有人说话”。

本文来自微信公众号:界面文化(ID:BooksAndFun),作者:董子琪,编辑:黄月、潘文捷