本文来自微信公众号:界面文化(ID:BooksAndFun),作者:胡辰,编辑:黄月,原文标题:《从谢大脚到“乡爱宇宙”:当中国农村被城市搅动,当东北幽默被认真审视》,头图来自:《乡村爱情12》

《乡村爱情》主角谢大脚扮演者于月仙去世的消息,在昨日的互联网世界掀起波澜,诧异惋惜之余亦有对于“乡爱世界”崩塌的怅然若失。距离《乡村爱情13》开播仅过去了半年时间,《乡村爱情15》上个月刚刚拍完,“乡爱”还会继续下去吗?缺失了谢大脚的象牙山又会怎样呢?

今年2月6日,《乡村爱情13》开播,距离第一季问世已整整过去了15年。“乡爱”系列前后共播出555集,成为了中国最长的系列剧集之一。它在历史上曾引发不可小觑的观剧热潮,第二季的收视率一度超过《新闻联播》排名第一,第三季收视率达17.23%,索福瑞数据显示,乡村爱情前四季上映时均进入当年央卫电视剧收视榜年度前十。从第八季开始,“乡爱”系列由电视台转为网络播放,当年《乡村爱情8》仅仅上线三天,完整刷完全季的会员人数已高达72万。

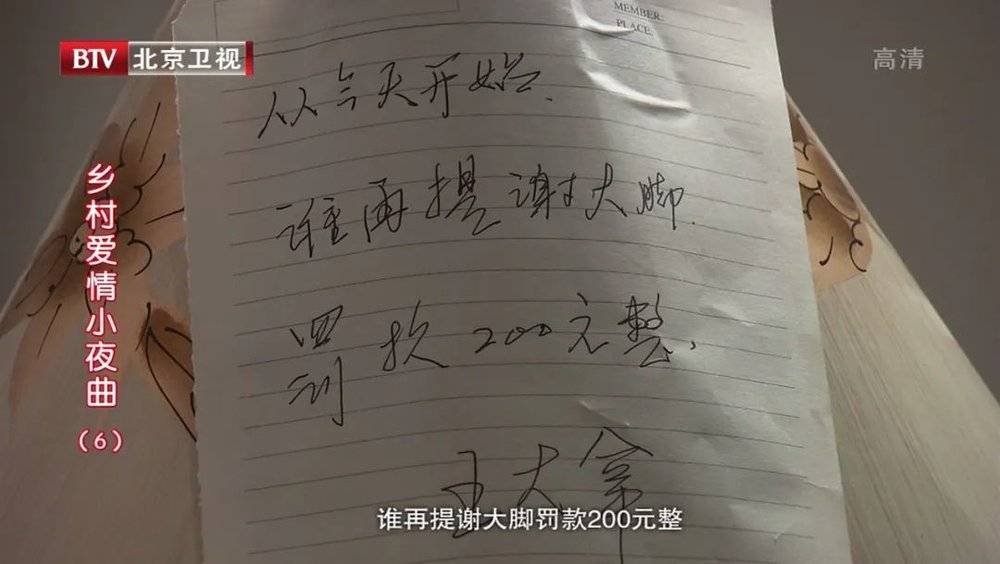

15年后,“乡爱”系列在社交媒体的助推下走向了IP化。以剧中人物为原型的盲盒销量一度超过《山河令》和《司藤》周边,2021年春节期间《刘老根》和《乡村爱情》两个剧组联合举办的《年味大作战》直播引来超199万的观看。除此之外,谢腾飞的表情包、系列国际大片儿海报、短视频平台上的鬼畜视频都让人们看到了这一剧集长久的生命力。

与此同时,和这部剧有关的争议也源源不断——雅俗之争在当年吵得沸沸扬扬:它是中国乡村版的《权力的游戏》,也是芜蔓无序乡村生活的“东北乱炖”和“审丑叙事”?

当观众们哀悼于月仙并感怀于由此噩耗牵连起的《乡村爱情》记忆时,我们试图回望这部在中国大陆罕见地拍摄了13季的轻喜剧,希望从中看到“乡爱”作为喜剧的感染力和合法性从何处来,这样的喜剧寄托了人们怎样的感情,以及中国喜剧到底有着怎样的独特性。

中国传媒大学国际传媒教育学院副教授赵如涵在接受界面文化专访时指出,中国喜剧是一种地域性的、民间自发的存在,它是半政治化的——既不过分涉及政治议题,又体现着社会主流文化与主旋律。传统的笑点制造方式正在被新的社会意识所审视,与弱者和女性、外貌和身体相关的一些包袱已显得不合时宜。而笑点也可以被视为衡量社会进步的重要标志,人们期待着在笑之后获得更深的思考和沉淀。

歧赏还是情怀:人们看《乡村爱情》时在看什么

综艺导演严敏曾经指出,传统的喜剧分成两种,一种叫做闹剧,从卓别林时代开始,依靠夸张的表情、动作而形成喜剧效果,典型的是《猫和老鼠》那种连续不断的倒霉或出丑。还有另外一种喜剧,里边每个人都很认真地做着自己认为对的事,喜剧冲突通过人物逻辑上和剧情设定结构的矛盾来达成,一般被称为结构性喜剧。

如果我们用这一标准衡量《乡村爱情》,会发现它对这两套方式运用得都非常娴熟。一方面用夸张的方式塑造个性鲜明的人物,“四大天王”刘能、谢广坤、王老七、赵四动不动开始干仗,小事化大。比如,谢广坤在自家驴丢失之后,召开家庭会议商讨找驴对策,说能供永强上大学是驴的功劳,找驴过程要保密,不能让“敌人”发现给他们留下笑柄。

而更大的一层喜剧逻辑在于,随着乡村从封闭的系统走向开放之后,象牙山村民在依照原有的乡土逻辑行事的过程中遭遇了城镇化进程中外来事物的冲击,“镇上/城里来的”和“我们屯的”形成了两套体系,后者时常有意识地靠近并习得前者的行为。

人物和语境出现某种不匹配感,这构成了观众啼笑皆非的来源。典型的一幕出现在第三季之中,谢广坤随王小蒙去上海的总公司时,说自己也是“管事的”,要求同为“高层管理者”的公司副总杨晓燕陪同他一起参观工厂,并学着上海的口音和别人交谈。

金钱、权力和面子的争夺构成了贯穿全剧的线索,我们能看到人物的行为是一种混合态——一方面仍受到原有社会中人情逻辑和父权制的支配,另一方面城镇化进程中所逐步形成的城市/农村、外来/本地、南方/北方的框架,也构成了人们新的金钱观和人际交往观。

看到谢广坤家买车,刘能也要想办法给自家“显摆”一下,于是掷千金为刘英办了怀孕盛典;香秀看上了谢永强,但得知他无法到镇上工作之后,便有了退亲的想法;最初谢广坤认为王小蒙配不上大学生永强,极力阻止,在王小蒙豆腐厂生意逐渐兴隆之后,又尽力讨好。此种反转和人性的较量以及在两套逻辑中的游走,为《乡村爱情》贡献了不少笑点。

有学者认为东北农村题材电视剧中时常有一种“歧赏”,人物的行为构成了对现代性/城市趣味的拙劣模仿,这是以城市视角来观看乡村的不成熟的现代性,也是现代性对现代性生成态的嘲笑和歧观制造。

但这种理论化的阐述或许不能准确解释观众观看《乡村爱情》和东北喜剧时的真实心态。尽管剧中人物的行为有时略显夸张,但是从他们的角度出发来理解却是合情合理的。剧中喜剧成分更多来自于对生活、金钱观念和人性的观察,而这种指认实际上无所谓高视角的俯瞰,人们在观看时也并无有意的嘲弄,而是为剧集对社会生活和人物个性的准确捕捉叫好。

一位豆瓣用户评价道,看《乡村爱情》实际上看的是人物,刘能、赵四这些人物角色立起来之后,故事情节也就不那么重要了,观看他们的生活就已足够快乐。

每一季的《乡村爱情》都基本在春节前后上映,数据显示,观众中18~29岁的年轻人群体占到了73%,北上深广苏占据《乡村爱情》观众分布城市前五位。赵如涵指出,他们中很大一部分是来到大城市工作或上学的东北人,那些回不去家的东北年轻人通过这种方式寻找年味。在《乡村爱情》豆瓣条目下,“今年过年就指着它了”“有了乡爱才有那么点年味儿”的呼声并不少见。

观看《乡村爱情》因此成为了一种仪式性的存在,对于一部分人来说甚至已经在近些年替代了春晚的角色,成了一部超长的小品。这种超过十年的陪伴也让“永强胖了”“广坤换发型”“刘能换人,爷青结”成为了社交网络上人们津津乐道的话题。

《乡村爱情》的雅俗之争和民俗化的中国喜剧

2010年,中国视协举办了电视剧《乡村爱情故事》研讨会,赵本山和20多位专家学者围绕剧集展开了一次讨论。在会议开始之前,赵本山说,“我们想听到批评的声音。”然而,会上以及此后批评的尖锐程度或许远超赵本山的想象。

有人批评剧集塑造的人物形象扁平化、没有命运感,农民形象的喜剧化体现在其外在形象的丑化和内在灵魂的猥琐上;有人批评这部剧绕开了真正的现实生活走,是一种伪现实主义;也有人指出其情节“无聊”“下流”“剧中叙事链条崩弛、情节松散、细节肥大、结构散淡”,“难以彰显农村剧真正的艺术品格和审美价值。”

赵本山回应说,自己不拒绝高雅,但“所有的民间艺术,包括相声和京剧,一旦高雅就会走向死亡,就会离开土地、离开土壤,我们要注重文化消费者的心理感受。二人转就是俗的艺术,它是大俗,是泥土中来的”。他称自己为农民,一个为中国人生产快乐的农民。

赵本山在早年大力提倡绿色二人转的概念,《乡村爱情》的雅俗之争在当时也吵得沸沸扬扬。尽管这一争论在今天早已告一段落,但围绕着喜剧的“雅”和“俗”之争一直都没有停息。赵如涵认为,雅俗之争本身就带有一种城市精英主义的视角。

“什么是俗?为什么人们认为讲述家庭的东西就是世俗化的?或许就是因为它接地气、大众化、很常见。相较来说,高级感很大程度上来源于不常见,比如人们认为默剧是高级的,正是因为它很少见,没那么大众化,也有的时候人们会认为有文化门槛的东西是高级的。”赵如涵在接受界面文化采访时说,“但雅俗没有固定的标准,不能被量化,是一种特别主观的、语境化的、精英主义色彩的评判。中国的喜剧是一种扎根于泥土的艺术形式,是一种本土的、民俗化的、民间自发的表达,不能完全用雅俗、或者西方概念中的‘喜剧’概念来进行评价。”

2006年《乡村爱情》第一季上映时,《马大帅》已在央视播出三季,《刘老根》播出了两季,赵本山与东北小品进入大众的视野已经超过10余年。在人们认知里,小品和喜剧已与东北捆绑在一起。东北人似乎有着一种独特的幽默感,也有着特殊的文化创造。

赵如涵认为,或许很难指出东北文化的某种特性,很大程度上可以说东北文化是被生产出来的。也许真诚、不虚头巴脑、不粉饰就是东北人最大的性格特点,即便李雪琴、张踩铃是高知身份,但她们还是常拿自己开玩笑,让观众觉得可爱而爽朗。

赵如涵相信“喜剧不出门”,她曾与一位来自广东的学生一起观看《乡村爱情》,发现这位有着不同文化背景的同学很多时候不能理解其中的笑点。她意识到,喜剧表达有着非常强的地域性,很长时间以来东北幽默只局限于一定的范围内。

与此同时,中国人的幽默感非常复杂且多元,就像《欢乐喜剧人》呈现了多样的幽默表达方式——德云社百年传统的天津段子,开心麻花的舞台剧经验,辽艺的白云黑土,还有上海的“独角戏”曲艺,中国从来没有一个统一的喜剧形式。不过,如果要总结中国喜剧的共性,其中之一可能就是嘲讽往往仅局限于参演的几个人之间,不涉及表演之外的其他人。“这是中庸之道的体现,也是非常聪明的做法。”赵如涵说。

原有的笑点制造方式正在失效,笑声是否带来反思

赵本山在拍摄《乡村爱情》的过程中常常和演员们交代的一句话是,“要生活啊。”赵如涵提到,《乡村爱情》之所以能够如此长久地获得人们喜爱,原因在于它一直反映当下的故事。主创团队有着强烈的社会关怀,持续地关注社会问题,这种时代感能很快速带领人们入戏。

在《乡村爱情13》中,直播的兴起搅动了象牙山庄几乎每个人的生活——宋晓峰和二丫直播卖土特产风生水起,从前热闹非凡的“乡爱宇宙中心”的大脚超市却无人问津;杨晓燕直播时不断有人给她刷礼物,引来王大拿的不满;村主任老徐担忧地说,村里人都在地头支个手机,都没心思种地了。

再往前追溯,招商引资、土地流转、大学生村官、回乡创业承包荒山等乡村社会新现象依次在这里发生发展。赵如涵指出,“乡爱”系列每一季的展开都契合了当年国家对于农村的扶持政策,这也是这一剧集重要的合理化和合法化的方式。

不过也正是此种无限贴近生活、呈现生活细节的愿望,使得乡村中存在的社会问题和矛盾伴随着剧集推进而不断被暴露出来。我们不难看到,象牙山庄浓缩着传统乡土的人际交往原则和父权制观念。传宗接代是中国农民普遍的基础价值和意义感来源,一部以爱情为名的电视剧更是难逃这一主题。

因此我们在《乡村爱情》中屡次可见女性的生育危机,以及她们所面对的规训和苛责。比如王小蒙作为有事业并且干得不错的农村女企业家,时刻受到大家长谢广坤的束缚;谢广坤甚至说,小蒙嫁到老谢家,就是老谢家的人,老谢家的事他必须管,小蒙爸爸王老七无权干涉。比如在刘英查出没有怀孕后,赵家对她的态度发生了大转变。比如血亲至上的逻辑使得谢广坤在儿子和儿媳领养义子时提出最好能姓谢,但义子并不能享受与亲生子女相同的身份,在小萌有了孩子之后,又转头要把他送走。

当然,早先作品中的局限不能完全归咎于创作者,这些确实曾是人们真实的思维和交往方式的呈现,也延续了传统喜剧的展开模式。然而,当社会意识没有进步到多数人可以指认出其中的结构性问题时,荧幕上的此种叙事相反可能加强人们的偏见——“看,他们也是这样生活的。”

赵如涵提到,在今天这个社交媒体时代,喜剧中的表达时常被检视和讨论,原有的笑点制造方式——包括对弱者身体的嘲讽和与女性、外貌有关的包袱——已经显得不合时宜,那些曾经觉得好笑的东西今天看来甚至变得有点悲哀。

近些年人们常常感慨,春晚上的小品越来越不好笑了。赵如涵认为,笑点变高是人类文化进步的一个非常重要的指标。今天人们的视角和思维更为多元,生活中所接受的新鲜事物也越发多样,被人们一致接受的戏剧冲突更加难以制造。

更重要的是,当今的人们已经不仅仅满足于笑,而是希望同时能收获更多意义,期待大笑之后有所思考。观众期待着小品和媒体节目不仅仅要嘲讽,更要有文化的沉淀和进步的意识,这也无疑对创作者的素质提出了更高的要求。

当新的社会观念冲击着象牙山庄,《乡村爱情》的老年派也在被青年派所改变。王小蒙在此前一直忍耐和服从公公谢广坤的无理要求,但在新一季中不顾他几次阻拦,坚决提出分家。对谢广坤种种行为早已习以为常的永强娘也开始和他唱起反调,说村里妇女们都在闹着离婚,自己也想跟着学。

我们为什么需要幽默:喜剧如何承载社会情绪?

尽管赵家班的春晚小品早已褪去多年,但幽默始终没有离我们远去,层出不穷的喜剧节目也轮番登场。我们依然能听到来自“大城市”铁岭的东北方言,也在《欢乐喜剧人》《脱口秀大会》《吐槽大会》上看到更多样的幽默形式。在赵如涵看来,幽默是一种刚需,而在社会矛盾和社会问题日益突显的今天,人们似乎格外需要幽默,日益增加的社会矛盾也为喜剧创作提供了素材来源。

“幽默”一词最早在1932年由林语堂从“humor”一词翻译并引进国内,随后中国的文坛上风行起幽默小品与闲适小品。林语堂将幽默看作是西方的,并将其视为改造国人精神痼疾的良药,他认为幽默是这样一种心理活动——发现了各种“失态”之后,通过将这些反常的、乖讹的“失态”转化为可笑的方法,释放人由于发现“失态”而产生的压抑感和紧张感,从而达到心灵的和谐。他希望国人能借此建立起一种达观的人生态度,并将幽默作为理想和现实之间巨大震荡之中的调适器。

也正是在此意义下,喜剧文学为生活在动乱与洪流之中的人提供了一剂绝望中的甘霖。张俭在《乱世的笑声》一书中考察了在四十年代的上海,试图分析喜剧如何为人们提供了为数不多的可以躲避审查,又可借此麻痹自我、缓解内心紧张的文化空间。书评人维舟认为,“幽默”是一种特殊的现代性,它蕴含着颠覆性,给了处于社会边缘小人物以越出社会规范的特权,代表着对规则的蔑视:没有什么是不能冒犯的。

今天已被视为经典的上世纪90年代的春晚小品无疑就抓住了解构权威的特质,并屡屡以此制造笑声。陈佩斯饰演的小人物便是典型,他在《主角与配角》中是长期饰演叛徒等反面角色的龙套演员,为了当一回主角耍尽了小聪明;在《警察与小偷》中是化妆成假警察的为同伙放风行窃的小偷;在《羊肉串》中是一位烤羊肉串的无证摊主,想尽办法躲避工商人员的检查。这些以往不登大雅之堂的小人物给了观众脱离等级秩序藩篱的情感体验,让普通人得以获得暂时不受社会规范束缚的快感。

更为重要的是,林语堂曾将幽默视为一种社会抗争的方式,可以让人们在腥风血雨的环境之中通过嬉笑怒骂表达对社会的不满,也就是“抗议幽默”。维舟认为,这在中国有悠久的历史传统,《史记·滑稽列传》就指明了一种政治讽谏式的“滑稽”。而到了近代,鲁迅式的辛辣讽刺便是中国人的“滑稽”“讽刺”美学范畴的最好体现。因此,在林语堂那里,幽默实际上被赋予了社会批判的作用。

在今天的喜剧之中,我们同样可以看到社会问题在通过插科打诨的形式被不断提及。赵如涵认为,中国的喜剧很特殊,它一半是去政治化的,不去涉及敏感的政治议题,或者说政治意识缩在喜剧的外壳之后;另一半又是贴政治化的,反映着政治经济发展和文化之间的互动关系。

可以说,人们对任何一种媒体产品的需求背后都有着特殊的心理机制。在当今竞争日益激烈的社会中,人们尤其需要喜剧,它担当着社会情绪出口的重要功能,“这既是一种压力的舒缓,也是一种情绪的宣泄。”特殊事件的发生也刺激着人们对喜剧的需求,2020年疫情之初,《乡村爱情》《刘老根》系列剧点播率很高,《乡村爱情12》在2020年第一季度播放量破1006亿。

尾声

《乡村爱情》的特殊之处在于,它本身就是时代的产物,它刻画了一种独特的农村叙事,而这又与中国社会的城乡变迁同步。2006年第一季上映时,“三农政策”颁布刚刚一年多,当年农业税全面取消,此后多项新农村政策向纵深推行。

《乡村爱情》形象化地再现了十五年来中国乡村变迁的发展历程,我们看到,外来的人和事不断进入乡村,搅动着地方生态。乡土社会主动学习着城市中的运行规则并被后者所改造,在此过程中,大学生身份和对“城里”“镇上”不再如此前那么被仰羡,乡村/城市的框架也不再截然对立,两者之间的界限逐渐模糊。

也正是转型时期赋予了乡土叙事以天然的喜剧内核——当快速推进的城市化进程和市场经济秩序,遇到以差序格局、宗族社会和面子逻辑为运行规则的乡土社会,两者之间的碰撞和不适应本身就足够有趣,激荡出了无数笑声。以《乡村爱情13》为例,赵本山扮演的王大拿依然以附近性原则和面对面交往中的送礼实践来理解网络世界,才屡次被杨晓燕直播中的粉丝送礼搞得心烦意乱,认为粉丝对她有意思。

我们可以看到,“乡爱宇宙”中人们的行为方式既非纯粹的人情交往逻辑,也不完全受到市场逻辑的支配;他们在保持着在地化的人际交往行为的同时,又与遥远的地方发生联系——这种混合形态或许仍将长时间延续下去。这个故事发生在铁岭山庄,也可能出现于中国大地的各个地方。

参考资料

夏维波,李忠阳.后乡土叙事:低生活化、反叙事与歧赏——论新世纪以来东北农村题材电视剧的叙事变异[J].文艺争鸣,2019(03):177-182.

刘丽莎.开展客观公正文艺评论 探究农村喜剧发展方向——电视剧《乡村爱情故事》研讨会综述[J].当代电视,2010(06):3-11.

《从<乡村爱情>看东北女性家庭地位》,孟大明白

https://mp.weixin.qq.com/s/0IY694iGF2Yg3WSMfquj8g

《<乡村爱情>盲盒火爆:它开播的时候,我还是个孩子》,全媒派

https://mp.weixin.qq.com/s/-zgkKFCg94WO1mvX9awWiA

《严敏:楚门的世界与沉默的大多数》,人物,

https://mp.weixin.qq.com/s/uf5dKM4wAgBDfCnalu_nhw

本文来自微信公众号:界面文化(ID:BooksAndFun),作者:胡辰