本文来自微信公众号:陆家嘴评论(ID:gh_a0e994972762),作者:郭晓菁、聂日明(上海金融与法律研究院研究员),题图来自视觉中国

一

2021年高考成绩陆续放榜,今年全国高考报名1078万人,再创历史新高。但高考只是这场战役的第一阶段,“三分靠考,七分靠报”,志愿填报的激烈程度,丝毫不亚于高考本身。

近年来,各类志愿填报课程和有偿辅导愈发热门,企查查数据显示,目前我国高考志愿填报相关企业已达到1529家,78%的企业成立于近三年间。2021年前5个月新注册301家,同比增长了90.5%。

高考志愿填报指导收费大多在几百到数万元之间,惊人的价格背后,是对高等教育回报率的期待与焦虑。大学和专业的选择在考生和家长的心目中,已经越来越成为一门“技术活”。考生将高考成绩作为筹码,希望在可选范围内尽可能地做出最符合自身利益的决策。

每一年志愿填报,“选大学还是选城市”、“选专业还是选大学”的经典问题都会摆在考生和家长的面前。985、211、双一流、A+学科……名校、优势专业带来的光环是显而易见的,无论是就业还是深造,都是一块漂亮的敲门砖。另一方面,城市提供的不仅是未来四年的生活环境,更意味着平台、眼界和实习机会,提供了就业、落户的“近水楼台”。因此,城市的经济实力和未来发展空间(以及生活成本),也是重要的考量因素。

目前在公共舆论界,以下观点占据了压倒性的优势:

城市>学校>专业。

甚至有网友称,选择城市相当于人的二次投胎。

其实,城市和学校的选择难题之所以会出现,就是因为中国的大学分布和城市区位出现了背离。

在中国名牌大学地图上,东部高校的密度要远远高于中部和西部,但更南方的广东,尽管对人口就业拥有巨大的吸引力,名校分布却略显稀薄,深圳更是一线城市中的“高等教育沙漠”。

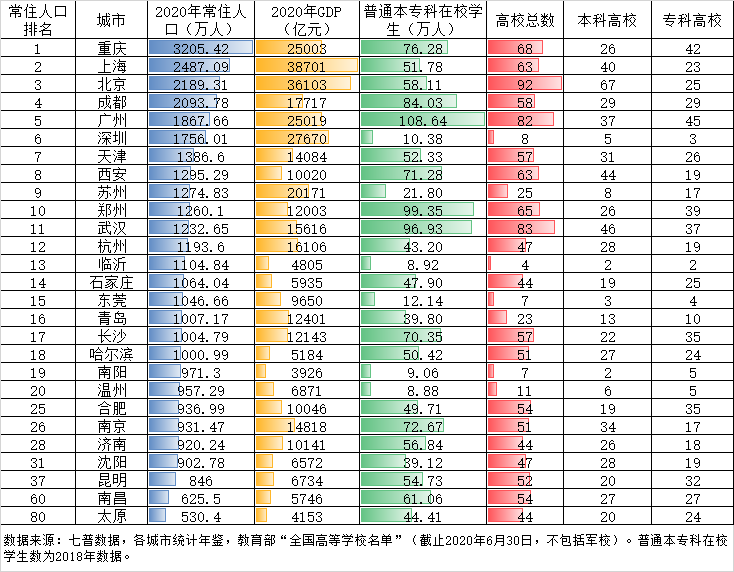

我们结合各城市统计年鉴数据和教育部高校名单,根据七普人口数据对城市排名,梳理了常住人口前20和高校总数前20的城市。从上表中不难看出,人口分布和高校资源存在一定的空间错配,尤其是广东珠三角地区,广州以外的五市,虽然人口规模和经济总量庞大,但高校在校生规模偏低。

常住人口排名第80位的太原,高校数量和本专科在校学生数远远高于常住人口排名分别是第6、第9和第20的深圳、苏州和温州。另一方面,一些在过去几十年间人口和GDP经历快速增长的城市,尽管经济实力已经相当雄厚,高等教育资源仍然十分匮乏。例如一线城市中的深圳在从1990到2020年的三十年间,常住人口从四普的167.78万人增加到了七普的1756万人,GDP则从172亿增长到了27670亿元,却仅有5所本科院校(不包括异地办学),既无985,也无211。

高考分数线最直接地证明了南方对人力资本的巨大吸引力。哈尔滨工业大学深圳校区从开始招生至今,投档线分数已经连续在广东省内高校排第一。在全国范围内,录取分数也几乎全面“碾压”哈尔滨本部。2020年哈工大本部在本省黑龙江的分数线,要比深圳校区低26分。黑龙江的考生用分数做出了选择:宁可面对更激烈的竞争,也要舍近求远,离开人口持续萎缩的东三省。深圳校区的一些学生甚至要求在毕业证书上注明校区,以示与本部的区别。

二

中国高校的地域变迁史,是一部城市区位力量和行政命令的格斗史。

中国高等教育的建设仰赖于行政命令,高校的空间分布可以追溯到中国20世纪50年代的院系调整和“高校搬迁运动”。1952年,基于国家建设亟需培养人才的需求,中央政府依照苏联模式,对全国高等学校的院系设置进行了大规模调整。院系搬迁不仅是跨机构,也是跨地区的,据夏怡然和陆铭(2018)的统计,一共有502个系搬出原学校,623个系被搬进来,其中跨城市的系迁出数和迁入数分别是288个和339个,涉及到38个城市。中国高校空间分布的基本格局就此奠定。

从空间上看,院系调整和高校搬迁呈现迁出分散化、迁入集中化以及向中西部迁移的趋势,大体上是向中西部的重庆、西安、武汉,东部的北京、上海和南方的广州等几个少数城市集中。净迁入院系最多的城市是武汉,净迁入35个系,净迁出最多的城市是广西的南宁,净迁出20个系(夏怡然、陆铭,2018)。

“院系调整”通过行政力量,直接改变了高校的空间分布,1992年以前,高校主要由中央管理、筹资,招生与就业分配均通过计划系统安排,进而影响到城市人力资本的分布。高校密集的地区,在校学生多,毕业后分配到当地或周边地区的大学生数量也多。

改革开放以来,尤其是1990年代高校毕业生就业市场化以来,人口的大规模流动改变了人口的空间分布,人口进一步向少数大城市和城市群集中。高校毕业生不通过计划分配进行就业,双向自由择业使得高校毕业生的分布与整体人口流向呈现相同的集聚趋势,尽管存在户籍制度的门槛和二线城市“抢人大战”的政策倾斜,仍然有数量众多的毕业生被人力资本回报率更高的一线城市所吸引。好大学与好城市开始共振、互相强化。

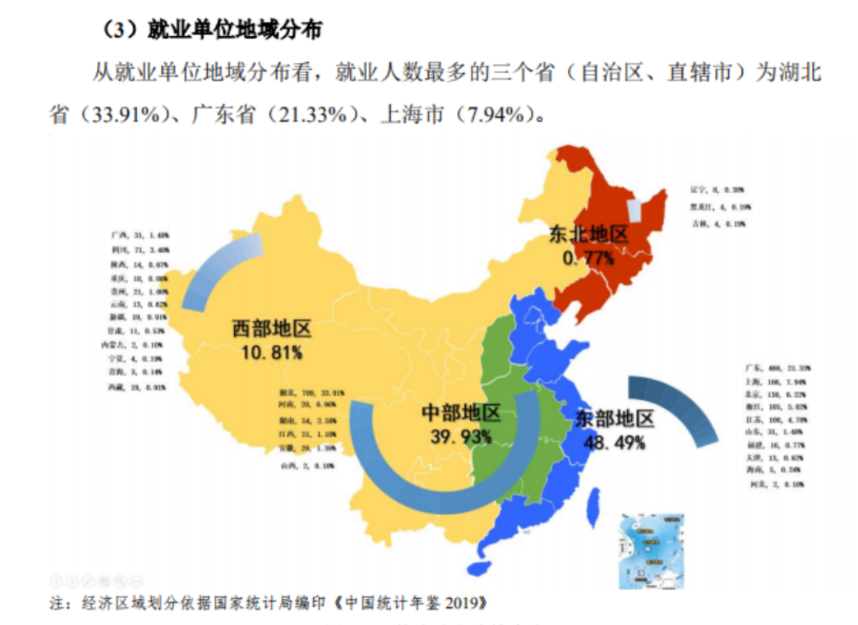

每年的高考季同时也是毕业季,四年前考入大学的那批高考生,此时绝大部分已经面临毕业,或是深造,或是就业。毕业生的就业去向是向东部发达省区集中。东北、中西部地区虽然有不少名校,但毕业生流失率高,高校所在城市很难留住高校毕业生。

典型城市之一就是武汉,武汉一度是中国高校在校生最多的城市,但其留在本市或本省工作的毕业生的比例并不高。据《华中科技大学2020年本科毕业生就业质量年度报告》显示,就业的毕业生中仅有约三成的毕业生选择留在本省,近一半则流向了包括北京、上海、广东在内的东部地区。

属于C9联盟的哈尔滨工业大学,毕业生外流的现象更加突出。2019届毕业生中,仅有17.49%在东北地区就业,将近一半(48.46%)的毕业生宁愿舍近求远,前往华东、华南地区工作。

毕业生的流失率高,市场经济和人口自由流动的情况下,高校的实力正在突破行政命令的配置,向区位优势回归。

三

选城市还是选大学,为什么会是一个问题?

放眼欧美,虽然同样常见名校+大城市的配对,但国际顶尖高校与小城镇的组合也并不罕见,例如英国的牛津、剑桥,美国的耶鲁大学地处人口十余万的纽黑文,布朗大学则在罗得岛。不在大城市,似乎并不妨碍这些学校吸引优秀的申请者,以及这些学校在各类国际排名上名列前茅。

那么为什么在中国,城市必须被放在大学之前呢?

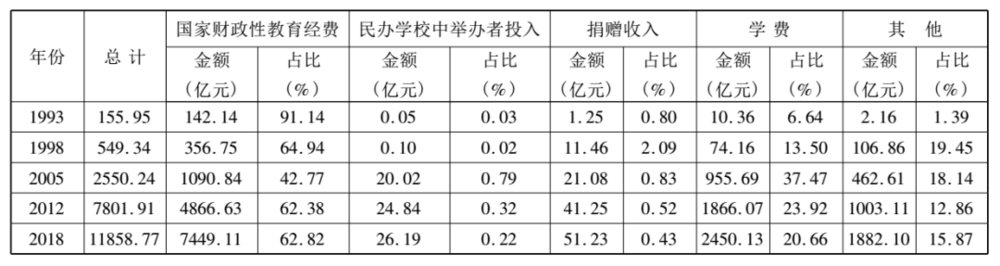

来源:黄永林《1993-2018年普通高校经费投入的深度分析》

根据隶属关系,我国高等学校可以分为中央部属高校和地方高校。改革开放以前,中央财政拨款是重点高校办学经费的唯一来源。20世纪90年代相继启动了高等教育管理体制改革和财政分税制改革,大批中央高校被下放到地方管理,经费由地方财政负责。

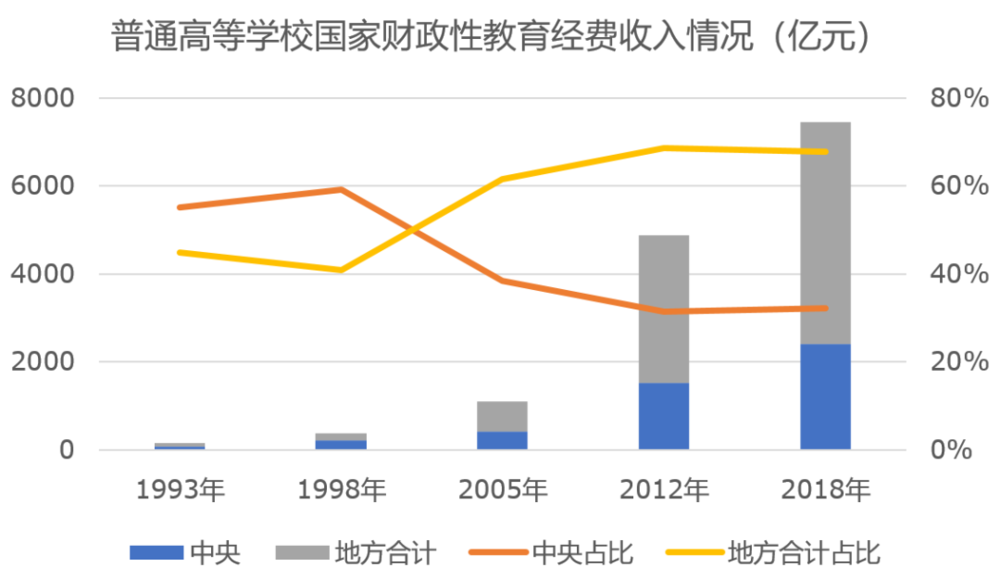

根据《中国教育经费统计年鉴》提供的数据,2018普通高等学校教育经费收入中,中央的国家财政性教育经费为2402.2亿元,地方一级则达到5046.9亿元,差不多是中央的两倍。地方财政在高等教育中的投入已经占了主要地位,地方财政不仅负责地方属高校的经费投入,也负责中央属高校的部分投入,由于各地方政府对高等教育投入的动力并不一致,地方高校之间的收入差距也随之扩大。

虽然改革开放后一直都在进行高校经费来源渠道多元化的尝试,但目前国家财政性教育经费仍是高校经费的主要来源之一,只是不同高校对财政经费的依赖程度有所差异。即便是财政拨款追求地区间均衡的中央部属高校,也因为高校区位的不同而造成总收入的巨大差距。

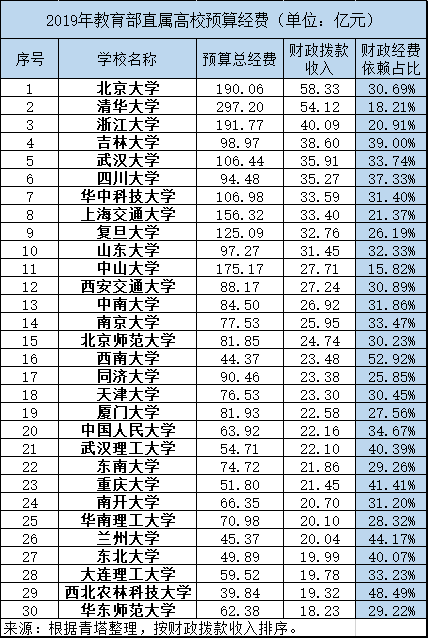

2019年教育部公布的教育部直属高校预算经费,财政拨款收入排名前30的高校中,可以发现东南部大学对财政经费的依赖程度较低,中西部、东北部大学依赖程度较高,理工类大学依赖程度较低,文科类、师范类大学依赖程度较高。

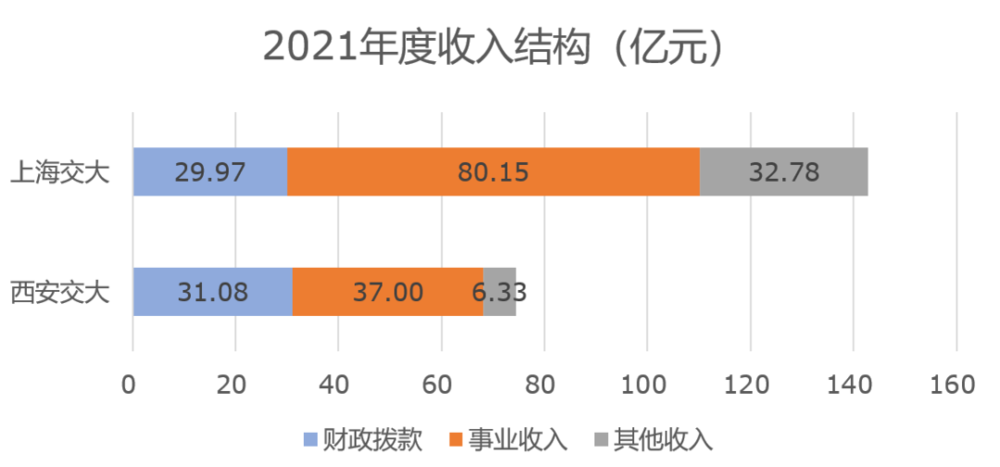

上海交通大学和西安交通大学所公布的2021年度部门预算能提供更为具体的参照。同为教育部直属大学,两所大学2021年度获得的财政拨款相差无几(西安交大还略高一些),办学规模也较为接近,但上海交大的事业收入和其他收入却高达112.93亿元,是西安交大的2.6倍。这两项收入上的差距,决定了两所高校对财政拨款的依赖程度的差异——上海交大的依赖度为21%,西安交大则是42%。

根据杜兰顿(2004)的研究,城市是通过分享(私人和公共的投资在生产规模扩大中被分摊)、匹配(不同偏好和技能的消费者和生产者的相互匹配)和学习(人际知识外溢和干中学)这三个微观机制实现的集聚经济和效率提升。大城市和城市群提供的规模经济和产业集聚效应,不仅会吸引更多的企业和人口来此聚集,也会为当地的高校带来更多咨询、科研、合作、投资等项目机会,增加学校的收入。城市区位的差异,决定了两所交通大学总收入的差距,进而逐步影响到大学人力资本的积累以及吸引力。

在中国,好城市可以没有好大学,但一所好大学的背后,需要实力强大的城市作为支撑。

四

前不久第七次全国人口普查数据显示出,城市间人口的流动和聚集存在“强者恒强、强者更强”的马太效应,高校也有类似的自我强化路径:处于优势区位的大学,经费来源多,有更多经费投入校园建设和学科培养,能够提供更好的待遇和平台来吸引更优质的师资,为毕业生提供更好的社会声誉等等,而留不住人的学校,将陷入师生用脚投票,人力资本持续流失,排名下滑的恶性循坏。

市场机制让商品的价值通过价格系统得到反映,而高考分数线是考生对高校偏好最直接的表达。处于优势区位的大学,会成为越来越抢手的“香饽饽”,背离市场区位的高校,将面临残酷的选择:要么无声无息逐渐凋零,要么放手一搏,寻求突围。

要突破自身的区位限制,高校“逆天改命”的方式通常有两种:异地办学和校区搬迁。

高校异地办学、合作办学的动力往往是双向的。一方面,城市意识到自身经济实力与教育资源不相匹配和对人才、科研力量的紧迫需求,而引进高校资源,比从头创办高等教育要容易得多。另一方面,一些传统的重点高校囿于地理位置偏远、校区规模受限等原因面临发展停滞、师资流失的挑战,必须奋力拓展生存空间。

哈尔滨工业大学(深圳)已然是异地办学的优秀代表。本部的哈尔滨工业大学同样受益于两个威海、深圳两个分校区,近年来各项国际排名有所提升。2019年QS排名中,哈工大排名跃升了40名。除了哈工大之外,还有正在建设中的中山大学深圳校区,以及中外合作办学的深圳北理莫斯科大学和香港中文大学(深圳),一定程度上填补了深圳高等教育资源不足的短板。

苏州2020年常住人口在全国城市中排名第九,GDP排名第六,但高校数量却是除了深圳之外前十座城市中最少的,仅有苏州大学一所211高校。与深圳相似,苏州也在不断的引入外省外市的高校到苏合作办学、开设分校,目前,正在建设南京大学苏州校区,已经建成东南大学苏州校区、中国人民大学苏州校区,以及中外合作办学的西交利物浦大学、蒙纳士(Monash)大学苏州校区、昆山杜克大学等。

但从2016年后,教育部对高校异地办学政策收紧,原则上不支持、不鼓励跨城市、跨省建设新校区,特别是具有本科教学功能的新校区。

2018年,教育部办公厅印发的《关于做好2018年度高等学校设置工作的通知》明确要求,申请设置本科学校的,须不存在跨地市办学的问题。在对关于政协十三届全国委员会第一次会议第1780号(教育类180号)提案的公开答复中,明确指出“高校迁建问题应严格论证、慎重对待”,“对异地校区办学模式一直持审慎态度,原则上不审批设立新的异地校区”。

2020年,深圳市教育局在人民网领导留言板中回复网友提问,正式宣布按上级部门要求,深圳市洽谈引进武汉大学建设深圳校区项目终止。时隔四年,武汉大学深圳校区终于还是凉了。对于其他还没有突围的高校来说,异地办学的模式暂时是走不通了。

还剩下的另一条路是校区搬迁。和高校异地办学另起炉灶不同,校区搬迁相当于连根拔起。新建校区固然能为学校争取更多的发展空间,但地理上的分割物理上阻碍了不同院系的交流融合,让学校的整体性面临支离破碎的境地,故而近年来,整体搬迁成为越来越多高校的选择。据网友的不完全统计,2021年上半年,至少有7所高校宣布了整体搬迁的消息。

在高等教育资源已经相对密集,城市中心城区已经高度开发的省市,高校的搬迁往往是由市中心向新区扩散,由省会城市向周边城市辐射,这样可以破解老校区的发展瓶颈,通过更低的成本获得更多的土地资源和优化空间,也能为先前高等教育资源薄弱的洼地增加教育投入。例如长春师范大学迁往北湖,吉林体育学院搬迁空港等。

而在高等教育资源相对薄弱的地区,校区搬迁往往是从地级市迁往省会城市,需要集全省之力,将地方强校集中于省会城市堆出教育高地,才能在日渐激烈的省际人力资源的竞争中获得生存空间,例如山西师范大学由临汾迁往太原。

随着市场化改革进一步深化,时代的主流终将突破计划经济时代的行政部署,回归市场选择,人力资本将在空间上进一步向大城市集聚,区位因而成为大学发展最重要的影响因素之一。高等教育的空间格局将与经济发展的空间格局呈现同步共振,如果说选择大学相当于人的第二次投胎,搬迁对高校来说,也不亚于一次重生。今后的命运轨迹,早已藏在地图之中。

本文来自微信公众号:陆家嘴评论(ID:gh_a0e994972762),作者:郭晓菁、聂日明(上海金融与法律研究院研究员)