本文来自微信公众号:界面文化(ID:BooksAndFun),作者:赵蕴娴,原文标题:《是“卡瓦格博”还是“梅里”?一座雪山的山难、传说与开发》,头图来自:视觉中国

1991年1月3日22时15分,梅里雪山中日联合登山队架设在海拔5100米的三号营结束了与基地营的通信。按原计划,登山队将于第二天向海拔6740米的主峰发起登顶,只是大雪已经接连下了三天,看不到放晴的征兆。他们静静地等待着,对即将降临的厄运没有察觉,基地营里的同伴也不曾想到,当晚成了与三号营17名队员最后的联络。

据后来整理的资料推断,1月3日结束通信后不久,三号营地附近发生了巨大的雪崩,17人被瞬间埋没。山难震惊了中日两国,这座藏在横断山脉腹地的雪山以“梅里”之名为世界所关注。三十年过去,随着滇西北的旅游开发,梅里雪山已成为了自然观光、民俗旅游以及户外探险的胜地,而它所有的魅力,都源自于另一个流传了上千年的名字——卡瓦格博。

梅里,是一座可以攀登的自然雪山;卡瓦格博,则是整个藏区信仰的神山。九十年代,登山界几次向卡瓦格博发起挑战,每一次都引来山下村民的抗议和抵制。他们警告登山者,如果擅闯神的领地,所有人都会跟着倒霉,1991年的山难便是神山发怒最有力的明证。这些传说对村民们来讲事关生死,外界听来却是神秘浪漫的古调。

在国家环境保护、经济发展策略转变、国际关系变化等多种因素的促成下,这座雪山被当作生态文化旅游资源加以保护,国家明令禁止登山解决了村民们心头的一个大患,而随着游客的到来,生活与生产方式的改变正在给神山信仰带来新的挑战。

人类学家郭净长期在卡瓦格博地区进行田野工作,他在《雪山之书》里写道:“人的名字,是理解一个人的开始。山的名字,也是进入一座山的入口。”从“梅里”与“卡瓦格博”两个名字出发,我们或可理解当地人与登山者的冲突,窥见旅游业给传统造成的冲击、山与人的命运如何随大时代起伏。等喧哗退去,真正留下印象的,是山了然一切而沉默不语的身姿,是人渺小而勇敢的进取和抵抗。

从“梅里”到“卡瓦格博”:何谓神山?

1990年,中日联合登山队来到雪山脚下的雨崩村考察新路线。起初,村民以为他们是收松茸的商人,后来又听说他们是为攀登一座叫“梅里”的雪山而来。那时候,谁也没有在意。登山队有十多个队员住在村民阿茸家,白天进行科考工作,偶尔给附近的居民看病,晚上一起吃糌粑喝酥油茶,唱歌跳舞。直到村民们发现,登山队口中的梅里雪山,正是藏族人所信仰的神山“卡瓦格博”。

![《梅里雪山:寻找十七位友人》[日]小林尚礼 著 乌尼尔 译](https://i.aiapi.me/h/2021/06/29/Jun_29_2021_00_20_54_11924625317876908.jpeg)

乐府文化·北京联合出版公司 2021-05

“卡瓦”意为雪,“格博”意为白色,在藏语中又有“圣洁”的涵义,卡瓦格博,意即“白色的雪”,圣洁的雪山,它既是主峰的名字,也是以主峰为首的一组神山的统称。近三十年来,这座雪山以梅里之名闻名世界,但在此之前的一千多年里,只有藏族人奉其为神山卡瓦格博。

每天清晨,周围的居民会走上楼顶,焚烧柏叶,向卡瓦格博和众神山念诵祈祷。转山时节,安多、卫藏、康巴三大藏区的藏族人不远万里来到大江奔涌、高山耸立的滇西北,围绕卡瓦格博步行一圈。转山者有年富力强的青年,也有步履缓慢的老人和坐在背篓里的孩子,他们用精神和肉体与神山对话,那些把性命留在路上的人,将永归于神山的怀抱。

用生命去敬仰的神山,怎能叫人玷污踩踏?自从村民们知道登山队要攀登的正是卡瓦格博后,他们对这群外来者的态度急转直下。西当村当年的村长贾都回忆,每天都有藏族民众和僧人聚集到雪山对面的飞来寺轮流烧香,祈祷神山不要让他们登上去,否则藏族人就要失去祖祖辈辈的传统和信仰。

雨崩、西当的村民曾多次劝阻登山队,告诫他们强行登山一定会带来灾厄。不过对登山者来说,登山是一项专业性极高的运动,它讲求知识技术与胆识魄力,需要一定的运气,但绝不掺杂神秘主义。他们无法理解村民的愤怒和恐慌,自然也不把神山禁忌放在心上。

今天,从登山者到普通游客,几乎所有知道梅里雪山的人都多多少少了解卡瓦格博的攀登禁忌。回过头去评判当年登山队的行径,未免觉得他们过于鲁莽,不懂得敬畏自然、尊重当地文化,最终酿成悲剧。然而,看看各地正在发生着的河沙挖掘、山体爆破,今人的观念真的进步了吗?是出于尊重不去登山,还是单纯因为山高不可攀,没有缆车直达?珠穆朗玛亦是荒野绝境、藏族人的神山,而今却发展出一系列成熟的商业登山活动,如果卡瓦格博的传说没有在机缘巧合之下随山难流传,如果没有2001年的登山禁令和神山文化旅游开发,卡瓦格博是否也会成为热门登山地呢?

山难发生后,村民间传起卡瓦格博发怒的流言:中日联合登山队登山的那几天,卡瓦格博刚好到西藏去开山神会,回来见到登山的人,一发怒就把他们埋了,后来村里人生病、家畜死亡、泥石流和雪崩,也都是卡瓦格博降下的惩罚。受科学的洗礼和唯物主义教育的影响,或许很少有人会真心相信这些传说,大多还是秉持“宁可信其有,不可信其无”的态度保持距离。不过,也有一些人想要弄清楚,神山那莫名的力量到底来自何方。

京都大学山岳部的小林尚礼便是其中一员。他曾于1996年再度向梅里雪山发起挑战,却在愤恨和不甘中铩羽而归,后来为了搜寻先前登山队遇难者的遗骸,他多次前往雪山脚下的村庄长住。作为一个登过山的日本人,小林曾在村里感到尴尬局促,但他渐被当地人接纳,清晨在柏叶的香气和祝祷声中醒来,夜晚在灿烂的星河下睡去,转山路上,他见识了干热的河谷、威严的冰川、生机盎然的森林,也遇见了真正幕天席地的藏族人,骡马倒毙于风雪,牦牛在雪崩所荡平的林地间悠然出现,卡瓦格博就守在后方,静静地注视一切。他慢慢体悟到,神山即使沉默不语,隐身于层云之下,也是万物生灵须臾不可离的存在,梅里雪山终于成了卡瓦格博。

小林在《梅里雪山》一书中写道:

“卡瓦格博所怀抱着的,是一个完整的世界。季风遇到高峰的阻碍形成大量的降雪,从而孕育出冰川和森林。因了这冰川水和森林的滋润,干燥地区的人们才能得以生存繁衍。此地生灵万物,皆是受卡瓦格博的庇佑而存在的。”

生死轮替,福祸相倚,才能生生长流,这是卡瓦格博与所有自然的法则,神山信仰能很好地约束时常想要狂飙突进的人类。八九十年代,在商业利益的刺激下,德钦地区大兴伐木业,许多原始森林遭到破坏,偷猎活动猖獗,林麝、白马鸡、高山岩羊等野生动物几近绝迹,这与宗教力量的削弱有很大关系。离卡瓦格博不远的日尼神山脚下有一座东竹林寺,过去的三四百年间,寺院定期进行封山活动,既直接保护了环境,也对信众起到了教化作用,这一传统在文革十年间断绝,直到国家恢复宗教政策后,寺院才重新成为山林和野生动物的守护者。

佛教传入前,藏族人就有崇拜山的传统,几乎每一个村落都有自己的山神,藏区布满了大大小小的神山,维系着一方的平衡。随着外界对神山信仰认知的加深,宗教渐渐被视为推进生态环保的利器。肖林(藏名昂翁此称)几乎在白马雪山国家级自然保护区工作了一辈子,是国内一线动物环境保护工作者中的传奇人物。

一次研讨会上,他对各位专家利用藏传佛教保护生物多样性的论调不以为意。他认为,藏传佛教是藏族人世代用生命传承的,“利用”的想法未免小气,何况宗教并非不破之坚甲,与其“利用”,倒不如讨论藏文化中到底有什么值得学习的地方。

乐府文化·北京联合出版公司 2019-11

东沟村曾给肖林留下了很深的印象。实行包产到户后,该村的村民们不顾山林禁伐的集体决议,重新上山砍伐树木,大家心里都很清楚这么做可能引来山洪,但因为缺少宗教促成的人际关系和集体利益约束,没有人站出来制止,有了以白塔和经堂为中心的社区活动场所,老人们立即抓住了伸张正义的机会,提出问题,进行集体决策。

在肖林看来,神山信仰与宗教文化能发挥约束力,究其原因不在于“表面的那层信奉和敬畏”,“也不在于要相信天地中那份超自然的力量”,而是要“懂得人类的局限”,将环境与一个人、一个地区的财富、前景甚至道德力画上等号。

传说,桑耶寺曾召开过一次神山大会,所有的神山都要参加,卡瓦格博就把附近的大小神山都带去了,会上决定,每个神山都要分担一个自然灾祸带回去,有的领到了山洪,有的领到了农作物溃烂,有的领到了病痛……关于这个传说,肖林阐释得很好:“即使贵为山神,也生活在一个约束重重的环境里。”

从“卡瓦格博”到“梅里”:一座山的商业化

2003年,滇西北部横断山脉区域的“三江并流”被列入联合国教科文组织的《世界遗产名录》,两年前,中甸更名香格里拉,独克宗古城房价大涨,迪庆州旅游业腾飞,终于不再被伐木业所困。卡瓦格博可谓州里的一张王牌,只不过做旅游的人更愿意用另一个名字称呼它——梅里雪山。

实际上,梅里另有其山。在今云南佛山乡境内,有一个名叫梅里石的小村子,因附近的梅里神山而得名,这座雪山与卡瓦格博同属怒山山脉,山峰相连,却是不同的雪山。

50年代,解放军从德钦进入西藏,取道梅里石村,翻越说拉山口,前往察隅,军用地图上便只标注了梅里雪山。后来云南省交通厅在绘制地图时参考了军用地图,将德钦境内澜沧江西岸的怒山山脉及主峰全部标为梅里雪山,这份地图又成为中日联合登山队使用的地形图,登山活动围绕“梅里”这个名字展开,山难发生后,这座海拔6740米的雪山更是与“梅里”深深绑定。

据人类学家郭净考察,云南当地藏族人对卡瓦格博和梅里雪山的分辨很清晰,1956年、1999年由德钦政府和云南省测绘局绘制的两幅地图也对卡瓦格博和梅里雪山做了明确区分。但今天大部分游客都将梅里雪山和卡瓦格博混为一谈,认准梅里这个名字,对卡瓦格博及其背后的文化认知模糊,甚至一些云南的藏族人也开始用梅里来称呼卡瓦格博。

在郭净看来,如果说中日联合登山队将卡瓦格博称为梅里是一场误会,那么在21世纪初,则是政治、商业的力量有意用梅里取代卡瓦格博,把一座“文化”之山变成资本可以自由进入的“自然”之山。

德钦县的财政收入长期依赖林木砍伐。1996年,国家彻底禁止了长江上游天然林的砍伐。尽管有中央补贴,德钦的年财政收入还是减少了一大半,入不敷出。与此同时,梅里的传说与整个迪庆丰富多彩的自然环境、民族风情不断吸引着游客前来,当地政府逐步将视线放在了旅游上。

2000年,德钦正式启动了“梅里雪山生态旅游区总体规划”,投资7676万元。可以说,巨大的资金投入,有赖于那场机缘巧合的山难,但如若没有绵延千年的卡瓦格博信仰,没有山下村民的阻拦,没有当地人对山林的敬畏和保护,山难和登山运动恐怕无力长期停驻在大众视野。梅里的魅力源自卡瓦格博,但它只取了最表层的一面,即一些将灾难浪漫化的故事,以及一些满足外来者好奇心的神秘仪式或“迷信”。

云南人民出版社 2012-03

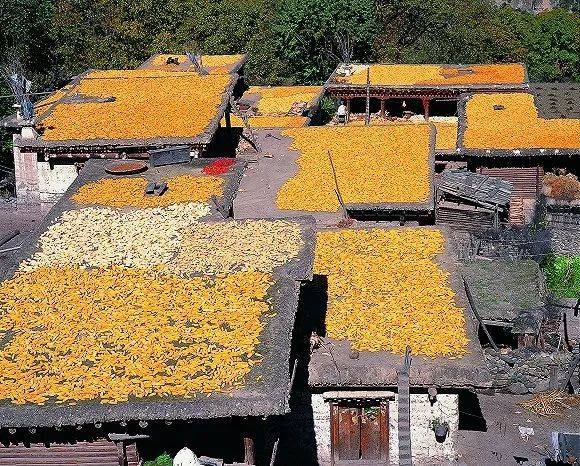

明永村是旅游业在卡瓦格博山下落脚的第一站。顺着明永冰川向上,就是当年发生山难的三号营地,自1998年起,遇难者的遗骸陆续出现在明永冰川。来看冰川的人络绎不绝,明永村的村民每天为游客牵马,远比之前种地放牧、采菌子要赚钱。然而,这种旅游模式也带来了许多问题:牵马几乎占用了全村的人力物力,土地荒废了,牛羊也换成了马匹,一些村民逐渐成为小业主,搬出了明永村,雇佣外来人做旅游生意。

2006年明永村的一次旅游培训会上,村民米巴阿尼算了一笔账:他家一年靠牵马可以赚五万块,比以前多,但按原来的生活方式,吃饭、盖房子等等,许多事不需要用钱解决,现在却处处都是开销,如果决定建民宿,还要背贷款。

2008年金融危机,前来旅游的人少了很多,明永村村长大扎西感慨:“我们挣钱多靠的不是自己的本事,而是靠游客恩赐。他们不来,我们怎么生活下去呢?”许多村民意识到,和务农相比,旅游业也是某种意义上的“靠天吃饭”,如果经济势头不好,或者再有一场非典,村民们该怎么过?这辈人能赚上旅游的钱,子孙后代又该怎么办?

随着旅游业的发展,明永村的村民的确更有钱了,但生活究竟是否更好了,很少有人能给出斩钉截铁的回答。焚烧柏枝,本是为了向神山祈祷,现在却变为了民俗旅游体验项目,香柏按两块钱一枝的价格卖给游客,村子附近的香柏遭到了破坏,信仰也被包装成一次性商品贩售;以前随形兴而起的歌舞,现在用来赚钱;过去,人们用很多时间和神山交流,如今忙着招待游客,和神山便不那么亲密了,小林尚礼在野外探索时,各地村民时常警告他,不可以再向前了,那是神的领地,现在有的人只要游客给钱就敢带他们过去……

也许有人会叹惋,当资本的车轮轰然而至时,村民没能抵住诱惑,维护好传统,但真正的问题在于,村民的利益是否为强势力量所考虑和尊重。德钦县政府开发明永村时曾承诺,村民可以分到门票收入的百分之二,但执行还不到一年就终止了。归根结底,是否发展旅游,就和当年是否允许登山一样,由不得这片雪山脚下的人做主。中日联合登山队,是八九十年代中日友好的一次证明,从队员安排到后来登山的各种细节,都有政治的考量。贾都和其他村子的负责人曾经找领导反映,县委开车的司机却劝他们:“你在这里讲这个话没意思……国家与国家订了合同,连大活佛每年要转的山都登了,你卡瓦格博如何登不得?”

尾声:“卡瓦格博依旧会是神山吗?”

然而,卡瓦格博终究没有登成。时移境迁,有世代居住于此的村民离开了卡瓦格博,也有像大扎西、肖林那样的人守在山旁,许多人到雪山来游玩消费,雪山也改变了小林尚礼等人的一生。明永村之后,更多的村子被陆续开发,雨崩、甲应、亚贡,游人如疾雨一般扫进深山,却也离开得很快,第一个火起来的明永村已经有些寥落。

2001年,再度回到明永村的小林发现村里新建了山庄和步道,很多人和大扎西一样,对村里的旅游建设充满乐观。小林问大扎西,这样一搞,村子会不会变成民俗街,扎西给了一个否定的回答。他说,作为农民,他们是自由的,作为藏族人,他们非常清楚自己的传统。

“到时候(富裕之后)卡瓦格博依旧会是神山吗?”小林问。

“就是因为有卡瓦格博我们才能存在。如果卡瓦格博不是神山了,那我们不如死掉算了。”

挑战一个接一个地来,在抵抗和接纳之间,危机化为机遇,人从死局中挣出路来,卡瓦格博的故事还在继续。而比起神山脚下的商业开发,更危险和紧迫的,恐怕是全球变暖导致的冰雪消融、旱涝失常——没有雪,森林将会凋敝,河流将会枯萎,高山不再圣洁,卡瓦格博所怀抱的世界一旦失去生机,又有谁来信奉它呢?

参考资料:

《梅里雪山》[日] 小林尚礼 著

《守山》 肖林 王蕾 著

《雪山之书》 郭净 著

《是朝圣卡瓦格博,还是到梅里雪山旅游》 中国青年报

http://zqb.cyol.com/content/2007-06/01/content_1779331.htm

本文来自微信公众号:界面文化(ID:BooksAndFun),作者:赵蕴娴