本文来自微信公众号:界面文化(ID:BooksAndFun),书摘部分节选自《大象的退却:一部中国环境史》第二章,经出版社授权转载,作者:[英]伊懋可,译者:梅雪芹等,按语写作:潘文捷,编辑:潘文捷、黄月,原文标题:《中国人与大象间的三千年搏斗:从云南野象罕见北迁说起》,头图来自:视觉中国

近日,云南15头野象一路向北迁徙的新闻引发了人们的关注。目前,象群目前已进入玉溪市峨山县地界。迁徙的原因尚未完全研究清楚。

根据“玉溪发布”消息显示,40天时间里,该象群在元江县、石屏县共肇事412起,直接破坏农作物达842亩,初步估计直接经济损失近680万元,没有造成人员伤亡。这也无法阻止人们对野象的好奇,不仅当地群众争相围观,这条新闻也上了微博热搜。

大象出现在村庄里,看起来是非常稀奇的事件。目前,亚洲象是国家一级重点保护野生动物,是世界自然保护联盟的濒危物种,在中国数量约有300头,主要分布在云南的西双版纳、普洱、临沧境内。鲜为人知的是,历史上大象曾经遍布中国各地,甚至在今天是北京的地方,也曾经有大象的痕迹。但是,因为与人类的“搏斗”,大象的阵地不断退缩。

在被誉为西方学者撰写中国环境史的奠基之作《大象的退却:一部中国环境史》里,作者澳大利亚国立大学亚太研究院中国史教授伊懋可分析了大象退却到中国西南部的原因。伊懋可认为,农民对栖息地的争夺,导致大象缺乏树木的遮蔽;农民认为大象会践踏和食用农作物,带来他们对大象的不满;此外,大象还有经济、军事和仪式的用途,也引发了人们对大象的捕捉和猎取。伊懋可进一步认为,大象“在时间和空间上退却的模式,反过来即是中国人定居的扩散与强化的反映”。

《人类与大象间的三千年搏斗》

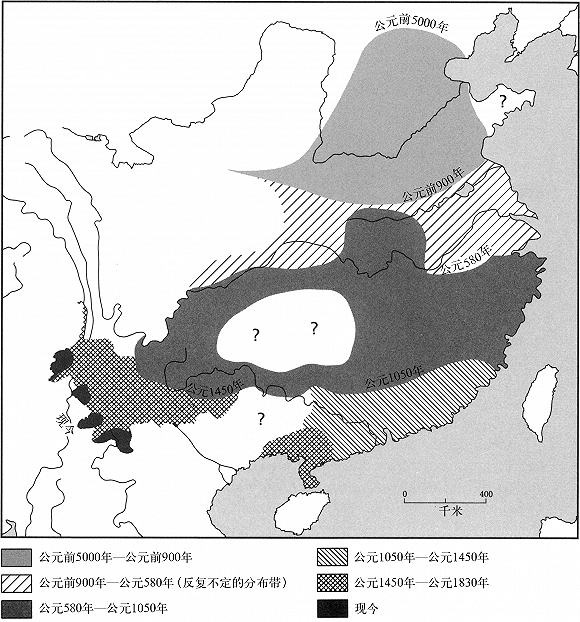

4000年前,大象出没于后来成为北京(在东北部)的地区,以及中国的其他大部分地区。今天,在中华人民共和国境内,野象仅存于西南部与缅甸接壤的几个孤立的保护区。“大象的退却”这张图片显示了大象向南部和西部撤退的漫长过程的阶段性,这以已故的文焕然(文焕然等著:《中国历史时期植物与动物变迁研究》)的研究为基础绘制而成。

在商代和蜀国考古遗址中发现了象骨,当时铸造青铜象,甲骨记载中商代,在龟的腹甲或牛的肩胛骨上记载了对神谕质询的回答。提及大象被用于祭祀先人,所有这些情况清楚地说明,在古代,中国的东北部、西北部和西部区域有为数众多的大象。然而,公元前一千年开始后不久,在东北部/东部边界的淮河北岸,大象几乎无法越冬。到公元第二个千年开始时,它们只能在南部活动。在上个千年的后半期,它们日渐集中于西南部。

造成这一灾难(从大象的观点来看)的原因何在?部分原因可能在于气候变冷。大象不能很好地抵御寒冷。但是,既然在稍微暖和了些的时期(例如公元前700~前200年,当时它似乎从长江流域向北退回到淮河沿岸),大象种群恢复得也不多,并且多半根本没有恢复,那么,一定有其他的力量在起作用。最明显的解释即是,大象在与人类持久争战之后败下阵来。可以说,它们在时间和空间上退却的模式,反过来即是中国人定居的扩散与强化的反映。这表明,中国的农夫和大象无法共处。

必须说明的是,在岭南,因为一些非汉族文化习俗的影响,这里的“中国人”与大象的冲突似乎不那么大。唐代的一位作家评论茫施“蛮”——他们属于傣族——时,写道:“孔雀巢人家树上,象大如水牛,土俗养象以耕田,仍烧其粪。”

一般而言,与野生动物搏斗是早期周朝文化——古典中国后来由此发端——所具有的一个明显特征,从《孟子》中可以看出这一点。《孟子》一书记述的是儒家传统中第二位重要的思想家也即孟子的思想。这位哲人生活于公元前4世纪,所谈论的是早于他那个时代750多年的事。尽管如此,他针对周公不得不说的一番话,仍然是发人深省的:

尧舜既没,圣人之道衰。暴君……弃田以为园囿,使民不得衣食。……园囿汙池,沛泽多而禽兽至。及纣之身,天下又大乱。周公相武王诛纣……驱虎豹犀象而远之,天下大悦。

这大概描写了公元前两千年末期黄河中下游的情况。我们不一定相信其中的细枝末节,但是可以将它作为对某种延绵不断的社会记忆的表达,所忆的则是一种反映了巩固农耕文化之努力的心态。

具体来说,人与大象的“搏斗”在三条战线上展开。第一条战线是清理土地用于农耕,从而毁坏了大象的森林栖息地。我们听说,大象不时侵入有城墙护卫的城市,一个原因可能在于它们面临着可利用的资源日渐萎缩的压力。第二条战线是农民为保护他们的庄稼免遭大象的踩踏和侵吞,而与大象搏斗。他们认为,为确保田地的安全,需要除掉或捕捉这些窃贼。第三条战线或者是为了象牙和象鼻而猎取大象,象鼻是美食家的珍馐佳肴;或者是为了战争、运输或仪式所需,而设陷阱捕捉大象并加以训练。这三条战线可以分别加以考察,不过在所有的情况中,栖息地被毁则是要害所在。

中国的大象需要生活于没有陡坡的温暖湿润的环境,在这样的环境中,它们能避开直射的阳光,行动自如。理想之处是靠近水源或湿地的空旷森林。它们很可能重达5吨,每天会消耗大量的食物,主要是树叶、野香蕉和嫩竹叶。它们对水的需要不仅是为了饮用,也是为了冲洗和降温。《淮南子》描述了这一时期南方地区“阳气之所积,暑湿居之……其地宜稻,多兕象。”这是一部汇编于公元前120年左右的自然史纲要,其中蕴涵一种意识,即自然环境力量造就了特别的生物,并以特别的方式塑造了它们。

大象繁殖缓慢,通常孕育一头幼崽需要1.8年。因此,在遭受人类的屠杀而减少后,其数量短期内很难恢复。虽然大象有着独特的智慧和记忆力,但它们也不太容易适应环境的变化。不过,它们有能力迁徙。如今的其他任何四足哺乳动物要想轻易地涉过或游过如长江中游那般规模的河流,似乎都是不可能的,从前的大象却可以做到这一点。它们的迁徙能力之强部分弥补了适应能力的不足。

大象小群而居,在这种情况下,如果人类不招惹它们,它们通常不具危险性。然而,离群或被群体赶出的凶野的雄象,会构成严重的威胁。正如11世纪的一位作家观察到的:“漳州(在东南部)地连潮阳(在岭南),素多象,往往十数为群,然不为害,惟独象遇之,逐人蹂践,至骨肉糜碎乃去。”

![《大象的退却:一部中国环境史》[英]伊懋可 著 梅雪芹、毛利霞、王玉山 译江苏人民出版社 2014-12-1<br>](https://i.aiapi.me/h/2021/05/31/May_31_2021_14_03_57_9468407723326834.jpeg)

关键在于,如果没有树木的遮蔽,大象就无法生存下去;树木被毁,也就意味着它们的远离。这可以用武平(位于与岭南接壤的东南部边界)的两条所谓“象洞”的记述加以说明。第一条出自宋朝的一位作家。“(他说)象洞在潮州(在岭南)和梅州(在与东南部接壤的岭南)之间,今属武平县。昔未开拓时,群象止于其中……其地膏腴,稼穑滋茂。”第二条出自14世纪后期临汀(位于与岭南接壤的东南部边界)的方志:

林木蓊翳,旧传象出其间,故名,13后渐刊木诛茅,遇萦纡怀(环)抱之地,即为一聚落,如是者九十九洞。

可见,农民和大象处于对栖息地的直接争夺之中。

村民还迫使大象暴露于直射的阳光之下,从而杀死它们。明朝的一位作者描述了合浦县(在西南部沿海)的这种情况:

1547年,大廉山群象践民稼,逐之不去。太守……拉乡士夫率其乡民捕之,欲令联木为牌栅,以一丈为一段,数人舁之。俟群象伏小山,一时簰栅四合,瞬息而办。栅外深堑,环以弓矢长枪,令不得破簰机而逸。令人俟间伐栅中木,从日中火攻之,象畏热,不三四日皆毙。

童山濯濯,这样的环境对大象造成了毁灭性的影响,其残酷性再清楚不过了。

农作物是人与大象之间第二个冲突点所在。据《宋史》记载,962年大象出现于黄陂县,此县地处长江以北的中部地区。在这里,大象“匿林中,食民苗稼”。它们在其他一些地区也别无二致,包括140英里开外的唐州(在东北部)(今河南唐河县——译注)。这说明了它们迁移的距离。1171年,有同样的一份资料述及潮州说:“野象数百食稼,农设阱田间,象不得食,率其群围行道车马,敛谷食之,乃去”。

991年,枢密院里的一位直学士上奏,其中说到,在雷州(在岭南)以及位于或靠近南部海岸西端的附近地区,“山林中有群象”。官府禁止平民百姓出售他们获取的象牙,因此他建议地方官员应付给他们半价。可以合理地猜测,他的目的是想限制其所谓的“藏匿及私市与人”。然而,弄民费尽周折不时将象牙弄到手,最有可能的理由是,作物保护与象牙交易联手,从中得到的收益,使他们似乎甘愿冒巨大的风险。12世纪晚期,来自漳州(在东南沿海)的另一份报告清楚而详细地说明了这一点:

岩栖谷饮之民,耕植多蹂哺于象,有能以机阱弓矢毙之者,方喜害去,而官责输蹄齿,则又甚焉。民宁忍于象毒,而不敢杀。

近有献齿者,公以还之民,且令自今毙象之家,得自有其齿,民知毙象之有祸也,深林巨麓将见其变而禾黍矣。

这里的农民是反对还是赞成捕象,会受到利益的左右,而税收政策决定着利益天平到底向哪一方倾斜,了解个中缘由将是饶有兴味的。据说,农民虽不乐意,但却能与蹂躏田地的大象相安无事。人们由此推测,他们之所以赞成捕象,关键在于象牙出售所获得的现金,而不仅仅是为了制止大象对收成造成的损失。

这就将我们带到了第三条战线,即大象的经济、军事和仪式用途上。商代,大象在东北部可能已得到驯养,当然,这方面的证据不足。尽管在这里大象的数量似乎已经很少,但它们肯定还是遭到了猎取。然而,公元前7世纪期间,在长江中游的楚国,象牙被认为是普普通通的物品。一个世纪之后,有一小段文字在涉及楚国国君时说到,“王使执燧象以奔吴师”。

公元前548年,以机智过人闻名的政治家子产,在犀利地抨击晋国国君勒索过多贡品的过程中争辩说:“象有齿以焚其身,贿也”,可是他只字未提象牙来自何方。很久以后,在公元3世纪,据说西部的居民“拔象齿,戾犀角”。象的长牙被做成象牙制品,如朝臣上殿面君时手持的书写笏板。犀牛角则被碾成粉末,具有各种医学用途,特别是用作解毒剂。有时禁止私人出售象牙——例如10世纪晚期在岭南就是如此,但他们照样在黑市中交易。

象鼻可食用。大约5世纪初,在循州和雷州(两地都在岭南),有人说其滋味类小猪。稍后,唐代一位作家在指出岭南“多野象”后,进而说人们“争食其鼻,云肥脆,尤堪作炙”。

公元前的一千年中,在中国大部分地区,将大象用于战争的做法逐渐停止。西部和西南部则是例外,在那里,这一做法时断时续,又存在了近2000年。在14世纪70年代初,成都城(在西部)的守军用大象运载全副武装的军队,以抗击明朝建立者的军队,但却溃败于敌手所用的火器。西南部的反明抵抗如出一辙。据《明实录》记载:

1388年三月,时思伧发悉举其众,号三十万,象百余只,复寇定边(在西南部)。沐英选骁骑三万与之对垒。贼悉众出营,结阵以待,其酋长、把事、招纲之属,皆乘象,象皆披甲,背复战楼若阑楯,悬竹筒子两旁,置短槊其中,以备击刺。阵既交,群象冲突而前……贼众大败,象死者过半,生获三十有七。

200多年以后,西南部的人在抵抗满人时,利用了从本地非汉族人中征来的大象,部分用于军事运输。然而,1662年以后幕落剧终,我们再没听说过中国有战象了。

关于帝制晚期大象的经济用途,我们可以谨慎地通过1608年出版的谢肇淛的《五杂组》加以了解。这是一部关于风物掌故的随笔札记,作者是一位行家里手,他总是以文辞婉讽自己以及读者对似是而非的东西的认识。他是工部的一位官员,后来成了治水专家,也曾任职于广西省(在西南部)。因此,对于他在下列各项中所写的东西,他很可能直接了解一些。

滇人蓄象,如中夏畜牛、马然,骑以出入,装载粮物,而性尤驯。又有作架于背上,两人对坐宴饮者,遇坊额必膝行而过,上山则跪前足,下山则跪后足,稳不可言。

有为贼所劫者,窘急,语象以故,象即卷大树于鼻端,迎战而出,贼皆一时奔溃也。

惟有独象,时为人害,则阱而杀之。

接着,谢肇淛转而谈到,明朝廷在朝堂外的护卫和仪仗中都用到了驯象。应记住,中国朝廷在早晨很早的时刻朝见。据认为,每天这个时候,人的思维比较清醒。

不独取以壮观,以其性亦驯警,不类它兽也。象以先后为序,皆有位号,食几品料。

每朝则立午门之左右,驾未出时纵游吃草,及钟鸣鞭响则肃然翼侍,俟百官入毕则以象相交而立,无一人敢越而进矣,朝毕则复如常。

有疾不能立仗,则象奴牵诣它象之所,面求代行,而后它象肯行,不然,终不往也。

有过或伤人,则宣敕杖之,二象以鼻绞其足踣地,杖毕始起谢恩,一如人意。

或贬秩,则立仗,必居所贬之位,不敢仍常立,甚可怪也。

六月则浴而交之,交以水中,雌仰面浮合如人焉……

此物质既粗笨,形亦不典,而灵异乃尔,人之不如物者多矣。

这段描述表明,大象这种厚皮动物已成为官僚机构的一部分。对于其中的相关细节,读者认可多少,可悉听尊便,不过,其根本之点是站得住脚的。到帝制晚期,大象在中国仅存于都城里相当于仪式表演的马戏团,以及西南部边境地区。

这里概述的内容,初步粗略地描述了自农业革命和远古青铜时代以来在中国大地上人类对环境的长时段影响。反过来看,大象的退却,既在时间上也在空间上反映了中国农业经济发展状况。更精确地说,在中国,大象占据的空间与人类占据的空间是互为消长的。

它也象征着一种最初缓慢继而加速的转变,即从丰富多彩的环境向人类主导的定居生活的转变;前者存在着野生动物造成的持续的威胁,后者相应地免遭了这种威胁。不过,无论如何,若从一位在丛林中生活多年的澳大利亚人的角度来看,这也象征着感官生活的贫乏,以及从前人类赖以生存的诸多自然资源的匮乏或消失。

用另一种视角来分析也是必要的。在某些地区,人类与野生动物的搏斗是生死攸关的大事。公元第一个千年初期——尽管确切的时期模糊不清,在云南西部洱海周围白族人的土地上有巨大的蟒蛇出没,它们在汉语里以“蟒”著称。这种巨蟒每日不仅吞食家畜,而且吃人。

尽管残存的描述不免过分夸大以至难以置信,但是很显然,要消灭它们,就需要一种英勇的、有时甚至绝望的搏斗。只有做到这一点,人们才能安全地耕种湖岸边肥沃的沼泽地。人类与野生动物之间争夺栖息地的例子不胜枚举,这只是其中的一例。那些巨蟒的后代今天仍幸存于洱海的东边,不过它们的尺寸大大变小,以至人们未经特别调查就可以说,它们灭绝的危险也大大减小。

人类像这样战胜食肉动物,失去了什么,又赢得了多少,权衡其利弊得失是很重要的。认识到我们与自然其余部分须臾不可分离,这一点使哲学家懊悔不已,而这种懊悔所反映的,不仅仅是愚蠢或浪漫的情怀。可是,在诸如这里所述的事例中,它们的分量,却不到人与大象搏斗的整个故事的一半。

本文来自微信公众号:界面文化(ID:BooksAndFun),书摘部分节选自《大象的退却:一部中国环境史》第二章,作者:[英]伊懋可,译者:梅雪芹等,按语写作:潘文捷