本文来自微信公众号:谷雨实验室-腾讯新闻(ID:guyulab),作者:荆欣雨,头图来自:视觉中国

逃跑

天色暗下来,逃跑的时机来了。 那些最重要的事情是下午就商量好的。 逃跑的行囊:鞋、一套衣服裤子,若干袜子和内裤,水杯,两个书包;逃跑的时间:待晚上曹老师一家人入睡后行动;逃跑分组:华子和祥子兄弟俩富于逃跑经验,因此决定各带一名“新手”,15岁的华子和14岁的鑫鑫一组,12岁的祥子和11岁的小豪一组;逃跑资金:每组100元。

晚上七八点钟,四个学杂技的男孩照常练了功。 或许是因为出逃在即,他们决定只练最简单的草帽舞,几个人轮番将草帽丢出去,再由旁边的人接住,反复循环。 他们细心留意外面的动静,大约晚上十点半,曹老师出门了,他的妻子在屋里睡觉。 就是现在,他们穿着拖鞋,拿上垃圾袋,背好书包,关上他们住的屋子的门,对曹老师的妻子说,他们要下楼倒垃圾了。

从4月20号开始,他们就住在曹老师家的一间小卧室里,供他们睡觉的上下铺紧挨着摆放。 孩子们来自贵州毕节大方县的农村,在河北一所杂技学校上学,入学时间还不到一年,便被负责人开车送到了成都来演出。

演出9天后,他们认为不得不逃跑了。 没有早饭吃——后来最先被找到的鑫鑫说,练功苦,有时演出完已是凌晨,回来还要练功。 每天要做200个俯卧撑,演砸了要做500个。 “大晚上让我们练倒立”,小豪说。

他们在一场葬礼上进行过表演,有棺材,有灵堂,有人烧香,底下的人前一秒还在哭,下一秒就笑了,“变脸可真快”,孩子们想。

演得好,舞台下的人们鼓掌,失误了,人们还鼓掌,“就很尴尬,感觉在笑话你,”华子说。 失去尊严比练功繁重和在葬礼上表演还要令人难受。 孩子们说,演出只要稍有失误,又高又壮的曹老师就以极大的声音责骂他们,而他对自己的女儿则十分温柔。 演出成功时,他们只得到过一个苹果这样的奖励。 华子曾看见曹老师在演出结束后收钱的画面,这让他觉得自己只是用来赚钱的工具。 逃跑前最后一次演出中,孩子们在做蹬人的动作时失误,鑫鑫回忆曹老师说,“人家越演越好,你们是越演越差。 ”这让鑫鑫觉得不公平和被羞辱。

幸好,此时此刻,5月1日的夜晚,没人阻挠他们。 电梯下到了车库而不是一层——因为每天坐曹老师的车外出演出,他们只熟悉地下的路——年龄最大的华子突然想起了什么,问最后出门的伙伴,灯关了吗? 得到否定的答复后,他独自返回关灯。 后来他也说不出这样做是为什么。 再次集合后,孩子们用了约5分钟从地库摸到了小区门口,自由的空气扑面而来。

这是初夏的成都,他们正位于东北二环到三环之间的一片安静的住宅区,除了几位遛狗的女士偶尔经过,街道一眼望去几乎没有人。 他们关于分组的预案是正确的,此刻哪怕只是两个孩子并肩行走,也十分显眼。

警方后来调取的监控显示,他们紧接着出现在成都理工大学附近的一个公园内。 根据地图,那很有可能是圣灯公园,街道旁的路灯发出昏黄的灯光,香樟树散发着芳香,草丛里蛐蛐的叫声和每隔一段时间驶过的货车的轰鸣声构成了属于夜晚的交响乐。

来不及感受初夏的舒适,孩子们在这里互相告别,两两分开逃跑了。

小孩组的小豪和祥子没命地跑了一会。小豪只有11岁,一米二左右,一双小眼睛笑起来眯成一条缝,这是他第一次来到城市,高楼让他晕头转向。每当停下来,他总是慌张地对祥子说,这个地方他们好像来过,有可能跑回曹老师家了。祥子安慰他,不会。他比小豪大一岁,也高一些,鼻子左侧有一个西瓜籽那么大的痣。他曾跟着哥哥多次离家出走到毕节,毕节就是城市。因此祥子认为自己对城市熟得很,“就是有好多高楼的地方”。

大孩组的鑫鑫和华子表现得镇定一些,但那夜,本着“离曹老师越远越好”的原则,两组少年都没轻易睡觉。实在抵抗不住睡意,鑫鑫和华子在一个公园里睡下了,小豪和祥子找到一栋23层的居民楼,乘电梯到顶层,然后爬梯子到楼顶——这是祥子之前在毕节摸索出的经验。没睡多久(没有手表的祥子认为大概有2个小时),小豪把祥子推醒,“这里离曹老师家太近了”,他说。祥子无语,他们起身,再次出发了。短短一夜,他们向西南方暴走了十几公里,一直走到春熙路、青石桥、人民南路与一环路交叉路口附近。

太阳升起来的时候,大人们的世界已经乱了套。5月2日早上7时,曹老师报警了,上午11时,鑫鑫的母亲收到杂技学校老师发来的微信,询问鑫鑫是否跟她联系过,她感到奇怪,问老师,鑫鑫是不见了吗?对方没有再回复。孩子们没有手机,学校此前也未告知家长成都的行程。晚上约11时,鑫鑫妈妈接到成都警方的电话,说鑫鑫与其他三个男孩一起失踪了。

故事逐渐浮出水面。曹老师叫曹涛,是成都风之翼文化传媒有限公司的负责人,由于“临近五一,演出较多”,他花钱请了来自河北吴桥职教中心的四名孩子来成都演出。根据河北吴桥县人民政府发布的官方通报,4月20日,孩子们由综艺杂技团负责人高文军开车送来成都,4月23日至5月1日,他们共参加了10场演出,每场20分钟。

5月6日晚上,两个大孩子被找到,第二天中午,小孩组也结束了逃跑之旅。他们随身的背包早已不见,快一周没洗过澡,衣服脏得看不出本来的样子。小豪的两条小腿肿起老大一块,一张小脸被公园里的蚊子叮了个遍——就算是在农村老家,他们也没这么邋遢过。家长们都感觉不可思议,他们问,你们要去哪里?孩子们回答,“走回贵州去。”

奇遇与沉重

小孩组的逃跑像一场奇遇,充斥着一些言之凿凿却又超出预想的故事。譬如祥子瞪着眼睛认真地回忆,当他们走累了的时候,路边突然出现一辆没上锁的共享单车,一个人骑着,一个人走,没过一会,“小豪一眼望去又看到第二辆车”,还是没锁。

晚上睡觉冷吗?不冷。为什么?小豪挥舞着手臂讲,有天走在路上,面前突然出现了一块红布,晚上,他们盖着这块红布睡觉,就不冷了。

他们身上仅有的200块钱是杂技学校的负责人高文军留下的零花钱,孩子们平分了这笔存款,却没有认真计算过这点钱能否支撑他们走回贵州。从结果往回推算,他们共流浪了整整5个白天,那么每人每天要用10块钱解决掉三餐,每顿的预算就是3块多。

第一个夜晚,小孩组害怕去超市买食物引人注目,熬到早上才去超市,买了面包、水和香肠(可能还有薯片),吃完了,还是饿。路边摊的鸡腿是个不错的选择,来两根,“好吃”。小豪的眼睛瞟到雪糕,小熊猫样式的,奶茶味的,天闷热起来了,他想吃,又买了一根雪糕。第一顿饭就超了预算。

小豪吃了一口雪糕,冰冰凉,他问祥子,你吃吗?“当时他热得也不行了”,小豪回忆。祥子摇摇头。“你不吃我就不跟你一起走了,”小豪威胁。祥子只得吃了一口。吃到一半时,小豪表示自己吃不下了,祥子又吃了一口。

某个暴雨后的清晨,他们在公园的凉亭中醒来,眼前出现一个老爷爷问:你们怎么在这里?祥子没慌,说他们住旁边,出来玩,下雨了在这里休息。“机灵一点他才不会怀疑”,他向我狡黠地一笑,还不忘吐槽一句小豪,“他傻不拉叽地在那站着发呆。”

他们喜欢公园,常常在其中停留,那里有各种滑梯和免费的运动器材,还有拿着玩具枪的小朋友来主动跟他们搭话。对方的家长问他们,你的家长呢?祥子想起了农村的父亲,他当然不能说实话,“我家长去上班了。”他又随手一指旁边的高楼,“我家就住那。”大人说,以后可以让家长带你们去另外一个更大的公园玩,他说,好。

大孩组的逃跑没有故事,只有不停的行走和沉重。华子和鑫鑫也遇到过卖雪糕的小店铺,但几岁的年龄差已让他们有了对金钱的衡量,“一根三块钱的雪糕能买一瓶水了”,他们忍住了。水和那种袋装的小面包是他们唯一的开销,饿了就吃一个,吃完就继续走,不看风景,不和陌生人说话,也极少在一个地方停留。我问他们“成都好玩吗”,他们都摇了摇头。

华子记得,他们曾在一个特别大的景区里停留了一会,那里有特别多像过山车一样的游乐项目。正值假期,园内人流攒动,过山车上不时传来游客的尖叫声,他们站在那,静静地看着,“看不要钱”,他说,然后继续上路。

世界已在几个孩子眼前展开了不同的样式。祥子活泼机灵,小豪憨憨的,只有在提到跟曹老师时会不自觉地低下头抠手。鑫鑫则大部分时间都低着头,最大的笑容也只不过动了下嘴角,华子表现得很成熟,但言语中透着无奈和勉强。

尽管分开逃跑,但两组孩子共享着一种恐惧:被曹老师抓回去。在小区里,他们观察摄像头的朝向,尽量走摄像头照不到的地方。他们都记着家人和杂技团负责人高文军的电话,但没人拨过,“怕被送回去。”小孩组丢掉了背包,祥子给出的原因是“(路上遇到的)家长总是问他们为什么不去上学”,而小豪则说,“那个包曹老师认识。”无论走多远,他总是担心回到起点。

杂技

孩子们不知道的是,他们的家人已经陆续来到了成都。警察、媒体、救援队、志愿者全在寻找他们。寻人启事张贴在成都的街头,上面的照片是去往成都前拍摄的,四个人都竖着大拇指。

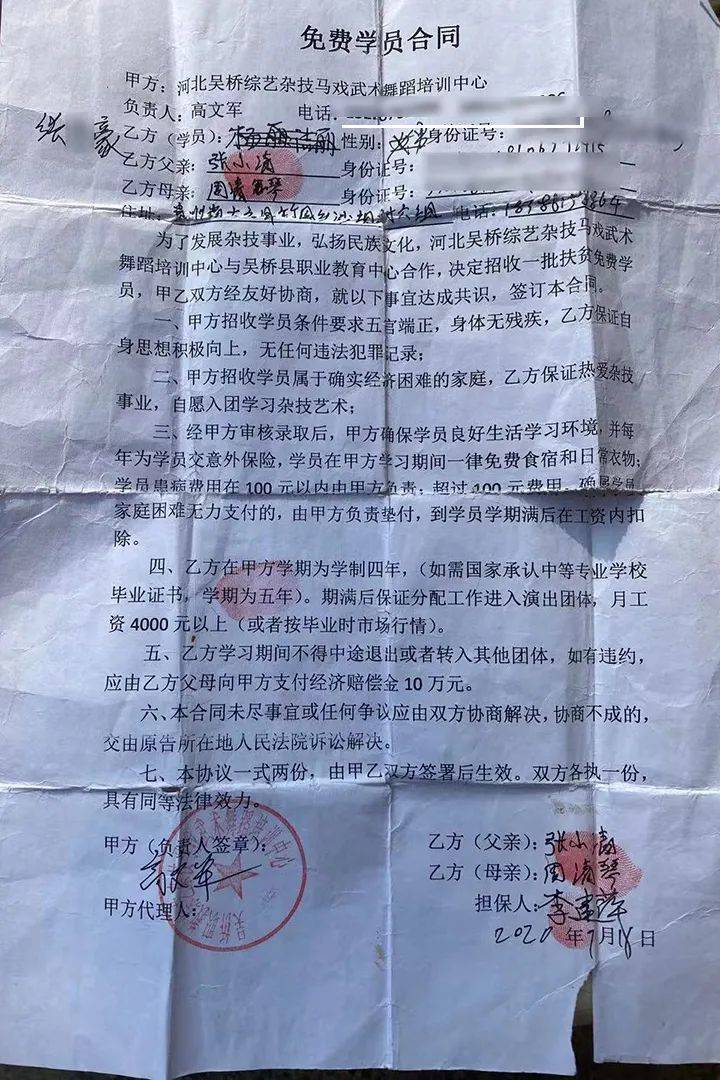

在河北吴桥职教中心,他们是杂技班上表现较好的四个学生。虽然都来自毕节大方县,但此前各家并不认识。去年年中,高文军来到各个农村,向家长们宣传学校的好处:免费读书,包食宿,5年学完后包分配月薪4000块的工作。家长们签订的合同上显示,这是一批扶贫免费学员,其中第五条还写道:乙方学习期间不得中途退出或转入其他团体,如有违约,应向甲方支付经济赔偿金10万元。华子记得,班上的同学大部分来自贵州,少部分来自河南和云南。

自去年9月入学(华子是10月)后半年多的时间里,他们每天5点半起床练功,仰卧起坐、翻跟头,7点多吃完早饭,8点练功到11点半,倒立、蹬人、冰上芭蕾,午休在1点半结束,再练到晚上6点,吃过晚饭后继续练到8点多。每周他们用一天时间上文化课,只有语文,他们只经历过一次没有公布成绩的考试。

华子记得,入学的第二天,他开始练习倒立,那时他只能坚持二十几秒,老师没有对他提要求,等到了第三四天,“老师就开始对我这点点,那点点,”到最后就“直接吼了,说我这不对,那也不对”。每天的练功都以满头大汗结束,有时手实在没有力气了,一下子松下劲来,人趴在地上。

杂技训练在他们身上留下了痕迹。黝黑的指关节上结满了厚厚的茧子——那是翻跟头时用手撑地磨出来的,如果要练那种用头翻跟斗的功夫,脑袋顶上就会像华子一样,被磨掉一大块头发。学蹬人要先被一个特别重的人压着,练自己的腿劲,几个月的苦练后,最终成功与否取决于你和你的同伴之间是否能够相互配合和信任。祥子的伙伴就曾经摔断了胳膊,休息了一个星期,回来后,他再也无法做这个动作了,“他可能摔出阴影来了。”有一个类似倒立的动作是祥子和华子觉得最累的,一分钟就让人满头大汗,但他们往往要坚持七八分钟才会被放下来。

祥子可以翻一整个后空翻——这是个哥哥无法完成的动作,当我问祥子是否感到骄傲时,他摇了摇头,“不能骄傲,骄傲的话会退功的”,他说这是他自己领悟的。

老师们盯得很严,一旦偷懒被发现,可能会被要求加倍练习。经常会有人因为练功太苦、被老师责骂或想家而哭泣。老师告诉他们,哭要到没人看到的地方,因此半夜的宿舍常传来抽泣的声音。每当这个时候,其他的男孩子们就会聚在一起安慰哭泣的男孩。

孩子们没有手机,在想给家长打电话的时候,他们需要借用班主任的手机。学校规定,学员五年内不能回家,家长每年可以来学校探望一次孩子,费用由学校承担。鑫鑫的妈妈王志敏去过一次,隔着玻璃窗,看着鑫鑫练习蹬人,她忍不住哭了。母子俩在一起吃了饭,一片祥和,谁也没说苦不苦的事。最后一天,王志敏从宾馆里醒来,想要看儿子最后一眼,老师劝她,“不要去学校了,到时去你还要哭,算了,不要去看了。”她被说服了。

“从一个火坑跳到另一个火坑”

逃跑进入了疲惫期。大约从5月4、5号开始,鑫鑫和华子走不动了,他们没有再换地方,而是在一栋高楼的顶楼住了两天。钱花完了,他们用随身带的杯子在公共厕所接自来水喝,华子用上了自己在毕节离家出走的经验,下午,他带着鑫鑫到小区的垃圾箱里翻别人吃剩的外卖,那天,他们吃到了一份有着不好味道的、带有红烧肉和青菜的外卖。

有一天晚上,成都下暴雨,夜晚的气温降到十几度,只穿着一件外套的鑫鑫睡在凉亭里,他被冻得发抖,觉得自己可能是要死了。

不小心将水杯摔碎后,他们扔掉了装着脏衣服的背包。疲惫淹没了他们。他们清楚地知道,没有可能走回贵州了。5月6号晚上,警察找到了他们。那一瞬间,他们的内心再次被恐惧填满,他们以为自己会被送回曹老师家,或者杂技学校。

此时,他们朝着离贵州相反的方向已走了40多公里。

小孩组的天真和快乐也渐渐消失了。在被找到的前一天晚上,祥子和小豪已经花完了全部的钱。饥饿让他们躲在一个公园里,大哭了一场。5月7日上午,他们吵了一架,原因都记不得了,总之他们分开了。祥子走到了一个小区里面,在那里警察找到了他,带他去路边的饭店里吃了一碗牛肉面,那是这几天里他吃过的最好吃的东西。吃完了,他带警察开车一起去找小豪,没走多远,他们就看见小豪正站在路边,车都没停稳,警察就冲了下去。被带到车上之后,小豪还不知道发生了什么。

得知儿子走失后,小豪的母亲周清琴曾给曹涛打电话,希望得到孩子们所有演出过的地点信息,“他就说我不知道,那个态度(不好),什么都不知道。”

华子祥子兄弟俩提到,在一次表演中,他们发现舞台是斜的,且前方没有护栏,这给他们表演冰上芭蕾带来极大的风险。一旦有人托举失败,摔下来的那个人极有可能掉到舞台下面。那次,他们所有人都极其小心地做每个动作,“尽量甩慢一点。”他们跟曹涛提过这个安全隐患,“曹老板说不管在什么地方、什么场地,你都必须把这个节目给我演完。”

曹涛曾在接受红星新闻采访时否认了包括“不给吃早餐”“做500个俯卧撑”“练功练到凌晨”在内的所有指控。而我们没有打通曹涛的电话。

接到孩子后,几个家庭都没有在成都过多停留,而是开车连夜返回贵州大方县,那是他们世代生活的地方。在那里,尽管居住在不同的村庄,他们的家有颇多相似:要走很远的盘山公路才能抵达,一栋两层或三层的自建房,屋内潮湿、阴暗,几乎没有什么像样家具,衣服杂乱地堆在床上或凳子上。

王志敏有三个孩子,大女儿已经结婚生子,剩下两个孩子靠她每月在工地开升降机的3000块收入支撑,她与丈夫在上个月离婚了。周清琴和她的丈夫在当地的工地上打零工,每个月能赚四五千,他们也有三个孩子。华子和祥子的父亲项必友靠开面包车抚养四个孩子,前妻每个月会给他1000块钱的抚养费。

项必友和前妻曾共同在湖南打工。华子9岁那年,项必友的母亲生病,他们返回到村里照顾,母亲去世后,前妻提出外出打工,让他独自留在家里照顾孩子,他同意了。前妻再也没有回来过。

在孩子读书这件事情上,家长们通常抱着一种顺其自然的态度,能读下去,借钱也要读;读不下去也不强求,就出去打工。他们只上过几年小学,没有能力也没有精力对孩子的学习进行辅导。

鑫鑫记得,上小学五年级的时候,他突然觉得喜欢的数学变得难起来了,上课听不懂,也找不到任何可以求助的对象。母亲每晚六点多从工地归来,“她天天上班,没有时间管我”,考试时,成绩从八九十分掉到50多分,他再也不喜欢数学了。

去学杂技前,华子已经辍学了。他在镇上跟着一个修车师傅学修车,一两年就能出师。没过多久,他就离家出走了。他似乎没有任何真正感兴趣的东西,什么事情都做不长久,读书混、修车累,待在家里没意思,结果就是他一次又一次地离家出走,仿佛上瘾一般。最长的一次,他和祥子在毕节出走了4个月,住在楼顶,每天靠捡垃圾生活。当我问他们为什么要离家出走时,祥子给出的答案是“家里太无聊了”,而华子思索很久也没给出个答案,他一直低着头,反复搓弄着自己的双手,最后,他说了一句,“我感觉是跟父亲缺少沟通。”

华子去修车没多久,高文军来镇上招生,并告诉他,学杂技要比修车轻松得多。这几个孩子是高文军所要寻找的“完美”对象,也会轻易被他开出来的条件所吸引:免费学习杂技,五年学成后可以找到月薪4000块钱的工作。孩子们也都提到,那些杂技炫目的视频让他们觉得学杂技会是一件很有意思的事,为了去学杂技,鑫鑫还差点跟母亲吵起来,“非去不可”,最后母亲让步了。

孩子很快就被接走了,周清琴甚至都来不及仔细思考,丈夫跟他说,那是国家办的学校,肯定信得过。他们都没怎么上过学,认不全合同上的字,稀里糊涂地就在合同上盖了手印。

而对那时的华子来说,一个新的选择摆在眼前,那天晚上,他躺在床上想了很久,两个需要上学的姐妹,每次开学前出去借钱的父亲,已经前往杂技学校的弟弟。最终他决定也去。后来他形容这个决定是,“从一个火坑跳到另一个火坑。”

餐桌

我抵达鑫鑫家的那天,他正在睡午觉,由于出走的疲惫,他每天在家的大部分时间都在昏睡。他所住的二层小楼在村里一入口的地方,对面是几亩玉米地,玉米才刚刚发芽,野草由于连日的雨水疯长,还来不及除。村里很安静,大部分壮年都已外出打工,只剩下老人在路边闲坐。

在寂寥的村庄中,鑫鑫家因为人群聚集变得显眼,得到他走失的消息后,家里的几位女性亲戚都暂时放弃了工作,陪着王志敏去了成都。孩子接回来后,尽管担心工作,但她们还是选择多留几天。她们都是看着鑫鑫长大的,采访谈到动情处会落泪,“(孩子)以前走路都拉风的,那个嘴那真的是,你要骂他能跟你唧唧喳喳,唧唧喳喳,特别活泼,这次是你问他十句,他都说不到一句话。”她们耐心地呵护着归家后寡言少语的鑫鑫,带他去医院看了身上的疹子,姐姐给他买了几套新衣服。这个前几天还扒垃圾吃的小孩,变回了家里的宝。

小豪也有新衣服穿。他们家位于隐藏在大山深处的苗族村,房子正对着绿色的山坡,母子之间有时会用苗语交流。妈妈暂时没有外出接活,而是每天陪在儿子身边,给他脸上的包耐心地涂膏药,拿热水浸泡他肿起的小腿,“老师现在不在了,你有什么话可以跟我说,想说就说,不想说就不说。”儿子提出想让妈妈抱着睡,妈妈答应了,晚上,他对妈妈说,在杂技学校像在“坐牢”。

回家第四天,小豪终于不再闷闷地待在家里,而是拿出了屋子里的玩具车,奔向了村里的小伙伴,孩子们追着玩具车奔跑。有孩子提出想看看翻跟头,小豪当即做出了展示,翻了一个不太流畅的跟头,露出半截肚皮,引发伙伴们的喝彩。

只有华子和祥子哥俩,还穿着在成都时的旧衣服,颇有些难民的模样。但两个脏兮兮的娃儿却是几个孩子中最放松的——对于这两位离家出走老手来说,成都的几天几夜算不上什么,它只是把难题抛回给项必友,孩子以后该怎么办?

院子里,项必友新买的几十只小鸡正在到处啄食,门口停着他赖以生计的面包车,生意不好,每个月能赚两三千块。鑫鑫、小豪和祥子都会复学,但华子已辍学多年,无法回到学校。项必友曾说,为华子补办一下身份证,然后就带他出去打工,但那样他又无法陪伴两个正在读书的女儿,这个问题他现在仍没有答案。

杂技学校是肯定不会回去了,孩子们都坚定地摇头。合同上10万元的违约赔偿是个天文数字,以至于家长们都呈现出了一种放弃的态度,他们指指身后的家,“你看我哪里有十万块钱?”他们当下最关心的,是尽快恢复停工数日的工作,让孩子们下个月不至于饿肚子。他们的世界依然闭塞,甚至都没有看到河北吴桥县成立调查组和发布调查结果的消息。

5月16日,河北沧州市吴桥县人民政府发布关于“杂技少年成都失联事件”调查处理情况的通报,通报指出,高文军不是学校的负责人而是吴桥综艺杂技马戏团的团长,孩子们去的不是真正的学校,而是高文军的团里,只是由吴桥县职教中心为其提供学籍、文化课教学和教学空间。

调查决定对综艺杂技团负责人高文军涉嫌履行安全监管职责不到位以及私刻、买卖印章等问题进行受案调查,给予训诫,责令其具结悔过,并收缴私刻的印章;由县文广旅局暂扣综艺杂技团《营业性演出许可证》,责令其停业整顿。

这就是一次试图回家的逃跑带来的种种啼笑皆非的结果:一个假学校,吃了好多苦费了好大劲朝着离家相反的方向走了40多公里,以及最后真正的,回家。

晚上五点多,小豪的妈妈准备做饭了,去年收获的土豆堆在角落里,长出的芽纠缠在一起。青菜是地里现摘的,鸡肉是镇上买的,三种食材煮成一锅汤,蘸着自制的辣酱吃。小女儿要给妈妈唱一首呜啦呜啦的歌,小豪只想着吃完饭上楼和哥哥玩遥控汽车。爸爸已在外吃过酒席,但还是上了桌,倒了杯饮料,孩子们吵闹时他就静静地看着。小豪刚去河北的那段日子,夫妻俩有时会在饭桌上放一个空碗,如今,空碗的主人回来了。他们不关心外面正在发生什么,也无法规划哪怕最切近的未来。但此刻,他们在这张饭桌上感到幸福。

(文中华子、祥子、鑫鑫、小豪为化名。)

本文来自微信公众号:谷雨实验室-腾讯新闻(ID:guyulab),作者:荆欣雨