中国官媒公布中国和印度军队在中印争议边界加尔万山谷对峙的画面。中国军方于2021年2月19日表示,去年有四名中国士兵在与印度军队的高山边境冲突中丧生,这是近45年来中印两国之间发生伤亡最严重的事件。(CCTV)

想像空间:地理阻隔与精神认知

喜马拉雅山阻碍了古代中国和印度的交流,使得双方都缺乏对对方的实体空间感受,无法从地理学和历史学的角度观看对方;喜马拉雅山本身又是伟大的西藏文明的地理基础,受到中国和印度文明深刻影响的西藏文明,也受到喜马拉雅山的制约,无法从地理学和历史学的角度观看中国和印度。

在上古到中古时代,中国和印度,互相知道对方的大致方位,但接下来对对方的空间认知,基本上是从精神层面的认知中创造出来的。印度对中国的空间认定,部分源自对中国所出产的丝绸等物品的认知,印度对中国的技能有所肯定,因而将中国归类于次于婆罗门(Brahman)的“刹帝利”(Kshatriya),中国所处的空间,是一个物质化的,充满人类欲望空间。这种认知,也成为印度人自我认知的基础,中间透露的,是一种传统的“东方主义”。

同期的中国,并不了解印度的中国认知,但在现实当中,坦然接受了源于印度的佛教对人类所居住的世界的定位,将自己归位到“南赡部洲”(Jambu-dvīpa),同时将佛教的源头印度神化,将印度想像成为“佛国”。即使是充满历史记述的法显和玄奘的著作,也充满对印度的仰视。当然这并不意味中国人完全不存在传统的东方主义思维。

中国传统经典《西游记》唐僧师徒西行取经途中所遭遇的情景,故事本身就是中印传统并未存在利益连结与冲突的体现。(维基百科公有领域)

中古时代的西藏,开始和中国以及印度创建文化连结。这个时期的西藏和同期的中国一样,也是以仰视的目光看待印度。在地理上,西藏更接近印度。但西藏人有能力生存在喜马拉雅山区域,而同期的印度人却不能。这也使得西藏和印度之间难以创建利益连结,也不存在利益冲突。同时,面对平地上的中国,西藏却发现了双方的连接点。

虚拟空间:营造“扩大的中国”

藏传佛教是在青藏高原特殊的自然、人口、经济、文化和政治生态下发展出来的文化体系,它的内在核心是政治,称其为“佛教政治”或许更为贴切。强大的吐蕃王朝分崩离析后,佛教为求生存,吸收藏语区域具有萨满性质的“苯教”的因素,演变成为“后弘期”的“藏传佛教”。藏传佛教的萨满基因,促使其演变出数量繁多的教派,而藏语区域的政治不得不与藏传佛教结合,催生了诸多小型政治体,藏语区域政治由此必须依靠与藏语区周边重要政治体的互动。

藏语区域各小型政治体必须寻求或接受中国王朝、内亚政权的册封,自居中国王朝或内亚政权政治体系之下的次级实体,以换取汉地王朝及内亚政权主动或被动地推动藏地佛教在汉地及内亚区域的传播。这种政治互利关系的模式,并为同期的西夏和此后的元、明、清所沿用。

13世纪,西藏和蒙古人达成协议,西藏加入蒙古统治集团,共同统治中国,使得双方的政治空间发生重叠。西藏与元、明、清,尤其是清的关系之所以如此紧密,关键在于二者在政治空间上的重叠。面对蒙元“扩大的中国”架构,藏传佛教政治将西藏及其周边描述为观世音菩萨(Bodhisattva)教化之地;将蒙古描述为金刚手菩萨(Vajra Bodhisattva)教化之地;将汉地描述为文殊师利菩萨(Manjushri Bodhisattva)教化之地。

西藏宗教─政治体将其以宗教包装的虚拟政治空间延伸到蒙古草原和全部汉地;元、明、清则对西藏行使直接或间接的统治权。对于纵横驰骋于欧亚大陆的蒙古人而言,控制广阔制高点的战略意义是不言而喻的,而佛教所造就的西藏政治文化生态,恰好为蒙古和西藏双方的需求提供了一个连结点,促使蒙元将其统治空间延伸到西藏,并据此营造“扩大的中国”。

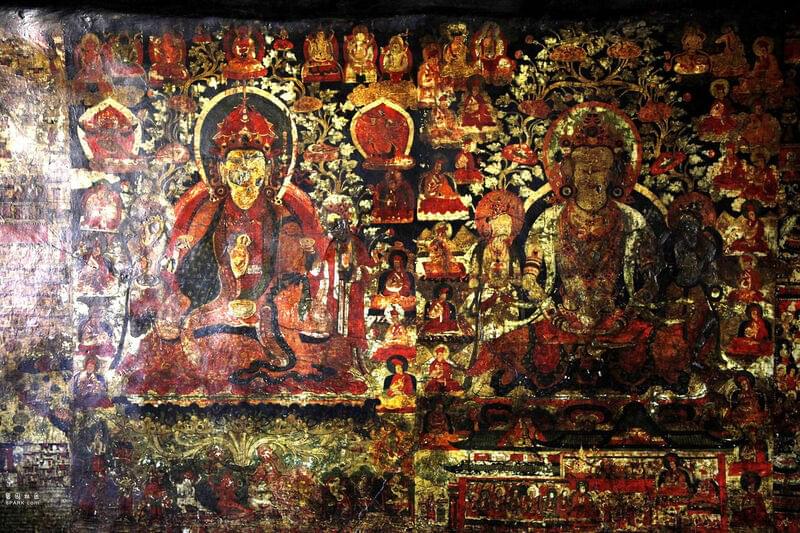

藏传佛教不只在历史上为蒙古和西藏提供了连结点,也在政治上强化了汉地与藏地的连结。图为西藏著名寺院阿里地区普兰县古宫珍贵的壁画。(VCG)

所以,藏传佛教向汉地的传播,更多地是在政治上,而非宗教上,强化了汉地与藏地的连结。与惯常的认知和想像不同,在元、明、清与西藏的关系中,西藏──而非元明清朝廷──是在政治利益方面(也是物质利益方面)受益较多的一方。鉴于西藏内部存在结构性的教派与地域之争,执政的西藏政教上层对西藏的政治权威,亟需得到拥有强大军事力量和政治经济资源的蒙古大汗、明朝皇帝或者满洲皇帝在军事方面和法律地位方面的支持。因此,朝廷与西藏、汉地与西藏政治关系,不能被简化地描述为宗教关系。

与此同时,元、明、清三朝的最高政治阶层,都不同程度地受到藏传佛教在宗教方面的影响,而元、明、清三朝也都将藏传佛教当作统治藏传佛教文化圈辐射范围内的蒙古人、藏人、西南以及西北各部落、土司的政治工具。从拉萨政教上层的角度看,西藏这种基于政治需要,部分出自宗教文化想像、建构的政治体系,在外观上隐然成为与元、明、清世俗政治平行的政治体系,在现实中也创造出可以运作的政治化空间。

这种意识形态体系中实体化的部分,即落实在西藏与元、明、清皇帝的君臣关系,以及与蒙古各部的互惠政治关系之上。而这两种关系,都是元、明、清“中国”架构中的一环。从近代西方经验的视角看,西藏与元、明、清国家的关系,似乎不受“中国”架构的框限,但在中国政治的现实中,信仰与实务两个空间体系的重叠,并不妨碍一个整合后的整体架构的运作。

在这里我们看到,传统印度、传统中国和传统西藏都曾经在一个尺度巨大的、精神化的空间想像中想像彼此。中国和印度之间缺乏利益联结,也没有利益冲突;西藏和印度缺乏利益联结,也没有利益冲突。但西藏和中国曾发生利益冲突,后来创建了利益联结。在三方当中,西藏首先把精神化的空间想像转换成虚拟的,但政治化的空间想像,并借由这个空间想像,进入中国的国家政治体系。

实体空间:喜马拉雅山麓政治秩序

13世纪后期的这个变化,缩小了中国和印度的实体空间差距,但依然没有消除双方空间上的空隙,制造双方的利益冲突。对于中国和印度的中央王朝而言,双方都体认到横亘在双方之间的“雪山”──指的是喜马拉雅山──是界定双方位置的重要座标。双方都没有从法律上认定这里就是双方的边界,尤其是,双方都没有所谓的分水岭分界的概念。

在自然地理上,喜马拉雅山并不是单独的一道山脉,喜马拉雅山的山峰并不相连,数道到数十道山体,被由青藏高原流向南亚次大陆的河流切割形成山口,可作为交通孔道。这些河谷才是喜马拉雅山区人类生活的核心地区,透过自然流动的河流,所有使用汉藏语系语言,信仰藏传佛教的人们皆可沿着河谷穿过喜马拉雅山,这就是今天藏文化分布区含括整个喜马拉雅山两侧的关键原因。因此,要真正理解中印边境政治与军事的关键,即在人类所居住的喜马拉雅山的河谷、山谷之中。

喜马拉雅山壮阔的自然地景之外,它更是理解中印边境政治与军事的关键实体界线。(新华社)

传统西藏和印度间界线的形成与当地人类生态的形成直接相关,人类的生活圈不同,所划分的政治圈自然也不同。西藏与印度的生活圈主要根据“盐”的取得方法来区隔,印度次大陆的盐来自印度洋,西藏的盐则是从青藏高原上的众多盐湖中提炼而出,以盐湖作为盐巴来源的藏民生活范围广及喜马拉雅山的南麓。“盐线”才真正构成了西藏和印度之间的“传统习惯边界线”,而它并非是一个抽象的界线,不但具体且在现实中有过数百年的实践经验。

历史上,印度河平原与恒河平原的政治辐射力很难投射到平原尽头的喜马拉雅山脉西麓、南麓山地,更遑论这个世界最高山脉的东麓、北麓;印度不管在蒙兀儿王朝(1526至1858年,大陆译为“莫卧儿王朝”)或是后来的英属东印度公司时期(1858至1947年),政治势力都无法触及藏文化区。

同一时期,西藏地方当局与清朝政府的管辖范围却是含括整个西藏的“盐线”,而且向在当地半农半牧的藏人、门巴人、珞巴人收税。因此,山脉北/东、西/南两坡的传统政治生态与生活方式基本上是在西藏高原的政治势力影响下形成的。中世纪的吐蕃王朝长期直接统治喜马拉雅山脉北/东、南/西两麓山地;近古以来,在喜马拉雅山南/西麓形成的几个小王国,都是西藏政治─宗教体制开枝散叶的结果,在古代政治体系下都是西藏的藩属。而在此之前,处于佛教后弘期,经济、军事实力脆弱的西藏,即寻求蒙古军事─政治势力的政治保护,因此加入蒙元王朝统治中国的体系,并与继承元朝的明、清之间延续了这种封建性质、臣属形式的政治关系。

17世纪中叶到20世纪初叶,是喜马拉雅山麓政治秩序体系的稳定期,在这一体系内,西藏是中国清朝的内藩(清朝拥有西藏内部的政治事务的最终决定权);哲孟雄(锡金)、布鲁克巴(不丹)、拉达克等是西藏的藩属;拉达克、巴达克山等同时又是清朝的内藩;哲孟雄(锡金)和廓尔喀(尼泊尔)是清朝的外藩(臣属于清朝,但清朝不干涉其内部的政治事务)。

20世纪初,中华民国通过《清帝逊位诏书》和《大清国籍条例》继承了清朝的领土和人民遗产。经过内部革命,中华人民共和国继承了中华民国的领土和人民遗产,西藏在法律上被再确认为中国领土,中国在法律上自然继承传统的藏印边界。

殖民空间:现代印度的国家基础

英国的到来,打破了喜马拉雅山麓的传统政治秩序。英国人带来了源自西欧的现代地理知识,更带来了殖民主义的地缘政治思维。英国欲阻俄国朝南亚扩张,乃将西藏视作其势力范围,欲以之缓冲俄南进。不过在渗透西藏之前,必须首先扩大、确认和巩固英属印度的实际控制范围。

面对西藏南边的喜马拉雅山,英国人带来西欧殖民帝国心目中理想的“自然边境”概念和“分水岭”、“山脊棱线”的概念。但英国知道,喜马拉雅山的南麓,分布着一系列属于西藏文化─政治圈的小型政治体,而西藏乃至整个喜马拉雅山麓都处在中国主导的政治秩序之下,欲达成进抵喜马拉雅山“山脊棱线”,并进一步控制西藏的目标,需要先拔除“中国从喜马拉雅山伸出的一排牙齿”。

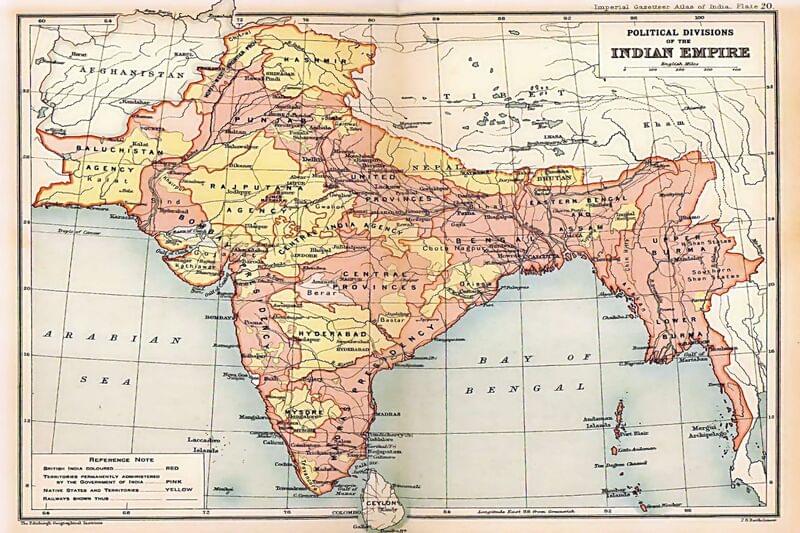

英国殖民印度带来了西方殖民主义的思维,并成为印度独立之后的“思想遗产”,作为其国族建构的意识形态基础。图为1909年英国殖民时期的印度地图。(维基百科公有领域)

英国乃于18世纪初到20世纪初期间,相继进攻位于喜马拉雅山南侧山麓清朝和西藏藩属以及由西藏直辖的藏南地区,还胁迫西藏依虚构的“麦克马洪线”,签署割让富饶藏南地区的条约。西藏在缺乏现代地理知识下,将六世达赖在藏南的出生地一并割给英印。尽管英印并未真正控制藏南,中华民国政府则既未签署,也不承认西藏与英属印度之间的协议。

独立后的印度,除将前英印统治范围直接转为印度国土外,也进一步将英国设想中对喜马拉雅山麓的控制范围,视为现代印度国家的领土。基于这种扩张性的认知和国策,印度自建国之日起,就急迫向喜马拉雅山麓诸小国和中国藏南地区扩张。在实际控制藏南的数十年间,印度向当地大规模移民,并推动当地文化的全盘印度化和高度军事化。英国殖民者带来的殖民空间覆盖了中印之间传统的想像空间、虚拟空间和实体空间。

面对殖民遗产:中印殊途不同归

对于印度而言,殖民带来了统一;对于中国而言,殖民带来的是裂解。所以现代印度的国家目标是继承殖民遗产,而现代中国的国家目标是去殖民化。

首先,印度需要在空间上继承殖民遗产。面对喜马拉雅山脉,印度人自古以来只将它视为神的领域,从未检视此地区政治生态的形成与演变,而印度人发觉,“没有英国东印度公司的统治,印度就根本不是一个‘统一的国家’”。因此,印度在1947年独立时,很快就变成以民粹主义为核心的现代民族主义国家,他们在国际的各个方向都要求继承英国的殖民遗产,不仅和中国,也和其他邻邦缅甸、斯里兰卡、巴基斯坦等发生冲突(与巴基斯坦的冲突最严重),而印度内部的阿萨姆邦、曼尼普尔邦等地也时有族群冲突。

本文作者吴启讷认为,殖民为印度带来了统一,却为中国带来了裂解,两者相悖的倾向,成为中印冲突的历史根源。(多维新闻)

其次,印度需要继承殖民者留下的精神遗产。包括民族主义的遗产和政治制度的遗产。在国族建构上,英国为印度人带来前所未有的“印度”概念,而建国后的印度人据此把“印度”当作自古延续至今的主权政治实体,其主权管辖范围就是英国殖民当局控制或宣示拥有的土地。在意识形态上,印度以殖民者模仿目标,追求创建殖民母国的意识形态和政治制度,它的核心续保投票政治转变成民族主义的动能。

作为现代国家,中国则首先需要在空间上去殖民化。中国是一个传统领土遗产的继承者,但19世纪中期以来的西方侵略以及半殖民过程,都包含裂解中国传统领土遗产的目标。现代中国民族国家的创建,必须经由去殖民化,对传统国家的统治遗产做法律上以及政治上的确认。这个确认过程,包含了不断向后收缩,收缩后确认、继承的“收缩─确认”为模式,因此,过程中不仅没有超过、而且主动缩减了自己的传统统治范围。

其次,中国也需要在精神上去殖民化。依照西方的论述,中国历史的近代转型是在西方的启发和刺激下开始的;但追究历史根源,会发现中国传统王朝国家转型近代国家的进程,早在13世纪后期即已萌芽。而转型的方向是由“天下国家”到“领土国家”,转型的内容包括西藏加入中国的政治秩序。从中国历史自身演变线索探索中国的近代转型,更有助于理解当代中国的政治体制和她的地缘政治取向。

(本文作者系台湾中央研究院近代史研究所副研究员)