本文来自微信公众号:一条(ID:yitiaotv),自述:张大磊,撰文:洪冰蟾,责编:石鸣,头图来自:《下午过去了一半》

2021年3月,《下午过去了一半》获柏林电影节短片银熊奖,导演张大磊被誉为“毕赣之后,中国电影最惊喜的发现”,2016年,他的处女作《八月》曾一举拿下金马最佳剧情片,公映时陈道明也来力挺,号召大家“像90年代一样看电影”去看这部片。

《八月》讲的是一个12岁小孩眼中的父辈生活,片子剪出来,父亲看后一度对他失望透顶。

《下午过去了一半》是《八月》的续作,讲的是这个小孩长大成年之后的故事,基本延续了原班人马。

两部片子的起点也是同一个:2008年,张大磊在姥爷家小院发呆的一个下午,那时候,人、车、马都很慢,日光很沉静,记忆很悠远。

4月,我们在北京专访了张大磊,聊了聊他横空出世之后的生活,他现在有了两个孩子,只能生活间隙拍电影。“现在生活的底噪太大了,我想提醒自己,尽量慢一点,闲一点,不要丢失了生活的闲笔。”

张大磊念旧。

他今年39岁。身边的朋友,还是打小玩到大的那帮人。妻子是15岁那年爱上的女孩。拍电影,主角总是叫“小雷”,从12岁拍到16岁又拍到18岁,镜头外的时光和镜头内的一起流淌。

他到26岁时依然一事无成,在北京待不下去,“逃命”逃回了呼和浩特。他的父母在北京,他没出息地窝在家乡小镇,和通常的模式是反着的。谁也没想到,八年之后,寂寂无名的他一举拿下金马奖,而且是最高奖项。

那天晚上,宣布最佳剧情片得主时,张大磊已经“陪跑”了一整晚,正两眼放空,嚼着口香糖。听到《八月》的名字,他的第一反应是抱住头,满脸诧异,恍惚间站起来,脱口而出“我靠”。上台领奖时连口香糖都忘了吐出去,慌乱之间塞进了衣服口袋里。

事后他才得知,评委会成员们看片时都很纳闷,一个青年导演到底玩了什么把戏,拍了这么一部“闷片”,却能像黑洞一样把他们都吸进去,于是坚持把片子看了两遍。

评委会主席许鞍华用“鬼魅”来形容张大磊。她自己拍过《天水围的日与夜》,那也是一个细水长流的家常故事,“本来应该很难‘骗’到我这样的导演,但他做到了。”

大量影史经典作品被拿来对标《八月》:《一一》《牯岭街少年杀人事件》《天堂电影院》《四百击》《阳光灿烂的日子》《城南旧事》……金马奖执行委员会主席闻天祥形容《八月》“有点像契诃夫的戏剧一样”,“幽微地、生活化地去讲一代人怎么被改变了”。

这大概是张大磊始料未及的。拍片之初,他只是为了完成自己的一个“初心”而已。他把故事梗概讲给姥姥和姥爷听,都是他记忆中12岁那一年的往事:

小学升初中,暑假没有作业到处疯玩,1994年国企改制,爸爸赋闲在家,太姥姥生病了,病得很重,姥姥照顾她,给她喂粥吃……老人莫名其妙,这不就是自己家的流水账吗?拍出来有什么意思?

他努力解释,最后提到了那年夏天家里那盆盛开的昙花,一个晚上开了九朵,大家纷纷来合影留念。“昙花开放有意义吗?它还会凋谢的呀。但它就是一定要开放。它是存在的,存在得你不可能去忽略它忘掉它。”

他动情了,泪水流下来,老人点点头,真好,你去拍吧。

那是2008年。他是一个性子极慢的人,慢得就像《疯狂动物园》里的那只水獭。等到2012年,他才把剧本写出来,还是因为在鲁迅文学院上课的契机,要求一个月的时间交一个剧本。

开机还要再等三年,2015年夏天才开拍。这让人不敢相信他竟然是个射手座,“后来别人告诉我,30岁之后要看上升星座,我的上升是双鱼。”

张大磊身边的朋友用“郁郁不得志”形容拍《八月》之前的他。上学的时候他是个逃学的坏学生,有一次他拐回学校拿书包,被老师拦在教室门口:“这位同学,你是这个班的吗?”

初升高没考上,他复读了一年才上高中,《八月》里父母为了小雷的升学问题东奔西走、求人送礼,是他真实生活的写照。高一读了半年,他终于辍了学,当老师的妈妈绝望了,当电影剪辑师的爸爸却坦然:既然这孩子这条路走不下去了,换条路也好。

千禧年之际,17岁的他“被放逐”去了俄罗斯,一呆就是6年,在圣彼得堡国立影视大学念导演系。这个学校以前是个造胶片、镜头之类的工业院校,从来没有出过导演。

他在那边最大的收获是“自由”,专业课没有教材,上课内容就是跟导师闲扯。他交作业就是找一间四面墙都贴了海报的旧仓库,拿着小DV在地上打了四个滚儿,就成了一部短片。

毕业当天,父亲和他郑重谈过一次天,告诉他要面对现实。“我说我是搞艺术的,为什么要面对现实?我爸说那你拍片总要有人给你投钱吧,我说为什么要有人给我投钱,我手上有一个DV,我可以去拍东西,只要我的作品是好的,我就是一个成功的人,我就是一个导演。”

事实证明,他父亲有先见之明。从2006年回国,到2015年自费把《八月》拍出来之前,张大磊一直在到处碰钉子。像许多草根出身、一战成名的新人导演一样,为了糊口谋生,张大磊去干了好几年婚庆摄影。

《八月》里,张大磊给电影去了魅。他在片中极力淡化自己成长背景中和电影有关的部分——父亲是金鸡奖获得者,自己从小在内蒙古电影制片厂的大院里长大,深受上一代电影文化的熏陶,他曾经还有机会上手剪了塔可夫斯基的名作《镜子》的胶片。

“那时候电影厂制度下,很多人其实不是科班出身,是分配的,我爸以前就是工人,分到了电影制片厂,”张大磊解释说,“厂子里面各种工种都有,大家拿工资,共同完成一个工作。”

“影片最精彩的时刻莫过于第38分钟处:百无聊赖的张小雷来到父亲工作的‘厂子’,经过平淡无奇的楼道,走进毫无特色的办公室,看到正在工作的父亲——他是一名电影剪辑师。在这个时刻,观众才忽然意识到,家属院里的那些人事实上都是‘电影工作者’。”影评人胤祥写道。

“将内蒙古电影制片厂还原为国有大中型企业,将‘电影艺术家们’还原为工人阶级和街坊邻里”,胤祥将这种“去魅”认定是这部片子“最重要”“最具原创性”的一个特点。

张大磊把自己的情怀寄托在影片里一些最细微的地方:电影厂改制,别人都转行谋生,小雷的爸爸有一天跑回剪辑台上剪片子,剪的就是张大磊父亲后来获得金鸡奖的《悲情布鲁克》。

小雷去爸爸的剪辑室,在阳光下看胶片,那一格胶片上的人是《悲情布鲁克》的导演塞夫。1994年,塞夫导演是内蒙古制片厂唯一还在坚持拍电影的人,厂子改制,他还在为兄弟们着想,四处找钱去拍片。

《锵锵三人行》的马家辉诧异于自己作为一个香港人,看内蒙古一座城市的改制故事竟看到流泪。

《八月》的监制万玛才旦说,这部片子如果是别人来拍,就会变成另一个样子。他拿普鲁斯特的小说《追忆似水年华》来打比方,“小玛德莱娜”点心唤起了一切细微的记忆,“《八月》也是,从一个点出发,联想到生命中的很多事情。”

另一个从小也是在内蒙古电影制片厂长大的观众看《八月》看哭了。“看完《八月》,我觉得我的童年,第一次被认可了,就好像有人告诉十岁时被嫌弃的我:你这样,也是可以的,虽然会走些弯路。”

《八月》拍到中间资金链断了,父亲又帮张大磊找人找钱。

父亲的同事、塞夫导演的爱人麦丽丝导演,成为了《八月》的出品人之一。《八月》一开始用的名字是《昙花》,麦丽丝导演建议张大磊换一个更开放和写意的片名,跟影片的气质更贴合,让导演意图不那么明显和具体。于是有了《八月》。

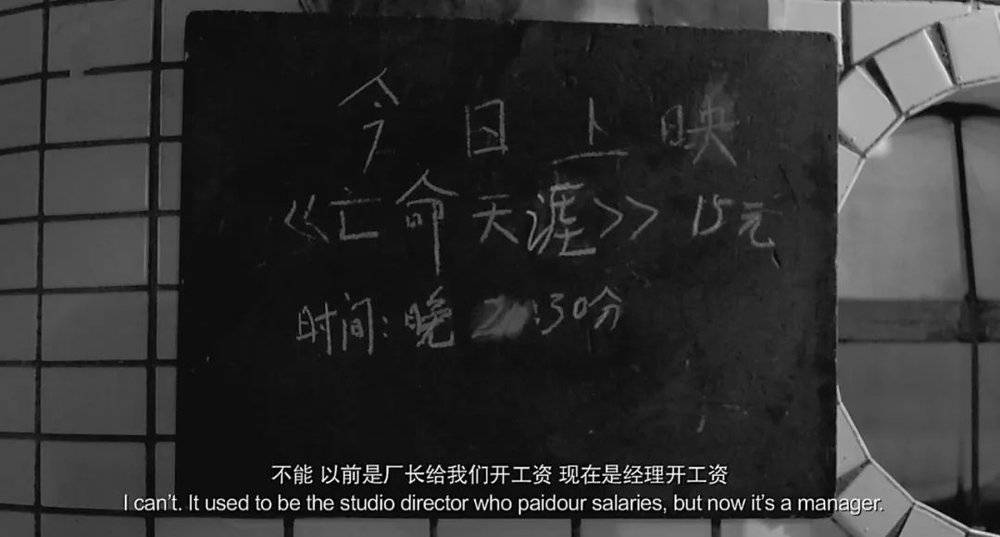

正好在1994年8月1日, “348号文件”《关于进一步深化行业机制改革的通知》颁布了,标志着中国电影从计划经济向市场经济转轨,每年引进十部“分账大片”,《八月》里小雷和父亲想蹭票而不得的《亡命天涯》就是第一部。片名和史实在这里又一次发生了计划外的暗合。

让所有人意外的是,张大磊认为自己并不是电影中的小孩“小雷”的原型,他的自我投射是片中的父亲。

拍片时,他已经33岁,正好和小雷的父亲年龄接近,饰演小雷父亲的张晨,也是他十几年来玩在一起的少年时代的好友。小雷父亲那句著名的台词“人不能低下自己高贵的头颅”,张大磊坦言,正是他自己的艺术追求和人生态度。

片中小雷和父亲一起看《遭遇激情》,小雷入睡了,父亲泪流满面。现实中看《遭遇激情》哭的正是张大磊自己。“那场戏是大的自己和小的自己。”

金马获奖那天,父子俩一前一后走上舞台,是两个如此相似的身形。削瘦、高个、同款衬衫西装、发着蒙。他爸爸说:“我在90年代拿过金鸡奖,都没有这次激动,他获奖就等于是我获奖。”

拿完奖,张大磊终于“回归”生活,接连有了两个孩子,大部分时间都奉献给了家庭,只能在间隙中拍电影。

他拍了几个片子都是短片,继续讲述小雷长大后的故事,还拍了一个长片《蓝色列车》,设定在一个想象中的村庄“库村”,原型是他在俄罗斯留学时度过了整个青春期的地方。片子去年10月在平遥电影节上首映后褒贬不一,他却不慌不忙,继续在想象中构建他的“库村宇宙”。

有一段时间他的微信签名档是:人总归是勤奋的,休息够了就要劳动。

他想继续窝在呼和浩特,工作却不允许他这么做,他只好移居北京。五年下来,对这座城市仍然感觉陌生,“底噪太大”,他想寻求一片安静桃花源,最终还是寄托在电影里,于是有了《下午过去了一半》。

柏林颁奖后,他一直很忙,我们在剧本会的间隙和他敲好了采访时间,没想到采访前一晚,他突发急性咽喉炎,完全发不出声音,我们都很着急。第二天,他起了个大早,声音恢复了一点,于是便一个人从西三环坐地铁到东六环再搭园区巴士,慢悠悠地走进FIRST组委会,声音不大但是坚定地说:咱开始吧。

以下是张大磊的自述:

当儿子和父亲成为同行

2015年的夏天,我在呼和浩特拍《八月》。当时我爸在北京,隔两天就要打电话来问一下进度。他是老剪辑师,在他30多年的职业生涯里,拍电影得有一个固定的节奏在。我爸不会直接跟我说,但我知道他心里着急,就怕我慢。

进了后期,剪片子剪很久,爸妈忍不住了,直接跑到呼和浩特来看粗剪。当时其实不太想给他们看的,我非常清楚,看了会是什么结果。

果然,当场就是,很失望,很添堵。

他流露出来的情绪,就感觉已经完蛋了,完蛋到没什么好调整的了。

《八月》是我的第一部长片,从2008年就开始构思,中间一直找不到人投资,我还给别人拍婚庆短片赚钱。我爸知道,我这一步迈出来有多重。等了这么多年,他很难接受会是这样一个片子。

一个文艺片,黑白的,纯素人出演,作者性很强,要怎么判断这东西算什么,观众到底能不能接受。

因为是自己儿子的作品,他就无法客观分析。这关乎生计,他很担心这个电影到底能不能让我以导演这个职业为生。

我们在电影的理念上是不同的。我爸这老一代电影人,所经历的那个时代,电影一半是谋生的手段,一半是自我表达,但我相信一个作品绝对是作者的决定。那个阶段的《八月》存在缺陷,但美学上没有问题。

我爸看完片就离开了,我不敢送他去机场,我想他回去的路上估计很伤心。分开后的一段时间,我拒绝和父母联系。

我爸是前辈,又是父亲。亲情和创作,我们不能互相理解,这两重关系搅和在一起,很麻烦。一聊两句,就特别容易激动。

我就会想,你到底是在和一个导演聊电影呢,还是在聊一个父亲对儿子的担忧?我到底该理解哪层?你对我作品有质疑,作为一个儿子,我不能让父亲有误解,当然得解释了。但我作为你的同行,我不想受其他人意见的干扰。

那段时间很沮丧,我甚至想过,如果《八月》做出来不好,对于做导演这件事,我就自己主动放弃一段时间,生活下去才是第一位的。

当时《八月》有六个小时,我留在呼市,就像打磨雕塑一样,耐着性子,把满出来的东西剪辑掉,慢慢勾勒出一点它该有的形状。

2016年,《八月》前后入围了FIRST青年电影展和台湾金马奖,我想起码是消除了他的一些顾虑。他后来看过一次影片的最终版本,看完什么也没说,直到现在,我们都没聊过。

上一辈人的特点就是,好东西不轻易说。不说,其实就是认可。

电影没有改变我们任何人的生活

《八月》的时代背景是90年代初国有体制改革,片子拍的实际是1994年,我那年12岁。片中的主角小雷也是12岁,经历小学的最后一个暑假。

《下午过去了一半》其实是《八月》的一个延续,实际时间是2000年,小雷长大了成人了,他准备去俄罗斯留学,出国之前的这个暑假,他回到了家乡,试图寻找小时候生活的一些影子,但是已经没法停留。

本来片子里“姥爷”一角,是我姥爷的弟弟,我的四姥爷来演——我的姥爷是老干部,不干演戏这种事。没想到,开机前几天,我四姥爷突然有事,没办法参演。

时间特别紧急,不允许我再去找素人,只能找职业演员。我第一个想到的就是李雪健老师。正好他的年龄也特别适合这个角色。

拍“下午”前,我召集原班人马,回到了姥爷的那个小院里。那时候我姥姥已经去世了,姥爷一个人,苍老得很快,也很孤独。我们回去姥爷特别开心,前一分钟还坐着聊天,后一分钟人找不见。

我以为他是出去到广场上锻炼了,没想到过了一会儿,他推着个轮椅回来了,上面放着一个大西瓜,专门给我们买的西瓜,像招待贵宾一样。这个情节我后来放进了片子里。

时隔五年,剧组主创在小院拍了同样的照片

《八月》是2015年拍的,那个时候电影厂院已经发生了天翻地覆的变化。很多老的场景都没了。《八月》里,小雷在葡萄架底下躺的椅子,是我从垃圾堆里捡来的,《下午过去了一半》里面继续用。

当时我手里拎着吃的,路过一个垃圾箱,没办法马上捡回家。等我再回来,发现椅子没了,我就打听哪去了,说是被一收破烂的给拿走了。

我就开始满世界找收破烂的。结果那哥们说椅子放回废品收购站了,我说今天必须带我去,就坐他板车去把椅子找回来了。

演员的衣服也是我收来的。我进日报社、毛纺厂的老小区,老人喜欢留衣服。突然看见晾衣杆上挂一件衣裳,我想哎呀这个我得留下,就去敲大爷家的门,跟他用新衣服换旧的。有的人给多少钱都不换,我想可能这件衣服上有他的念想。

我为了找一盘旧磁带,能在外面走一天。后来都总结出规律了,找老磁带,进卖磁带的店未必有。你去裁缝店或酱醋店找,他们跟那卖了好几十年了,没准就能搜几盘老的东西出来。

这两个片子的演员,基本都是我家里人或者多年的朋友。电影没有改变我们任何人的生活。拍《八月》的时候,他们在做什么,现在基本还在做什么。

演小雷父亲的张晨,还在做音乐。

演小雷的孔维一,现在他真的考上了三中,就是片子里小雷想去的那个“校服好看”的三中。

他以前淘气喊我“大磊大磊”,过来打我一下,现在给我发消息:导演您现在睡了吗?可以聊一会天吗?

他拿金马奖最佳新人那年,只有10岁。我有担心他以后受影响,但他好像都把这事忘了,没拍过这个电影似的,提起这事的时候无精打采。他现在学习压力大,我能感觉到他正在形成自己的内在世界,有很强的孤独感。

只有闲下来的人,才知道下午过去了一半

其实小的时候,我没想过我长大要当导演。

我同学对电影这个行业特好奇,我反倒特别排斥,我爸是剪辑师,我每天都看那些东西,一点不觉得拍电影多有意思多神秘。

我记得家里有好多电影录像带,像《出租车司机》《大白鲨》《本能》,都是我爸看的。当时很多片子是电视里找不到的,我爸他们会搞新电影的带子,拿到院里,大家你翻一盘我翻一盘,用钢笔在带子上写下片名。

我爸也听古典音乐。我记得我3、4岁的时候,就在家里听到《天鹅湖》,很哀婉。我爸还听蔚华解说的世界摇滚乐大观,讲比尔哈雷、查克贝里、猫王、披头士。

五年级的时候(注:1993年),我听到了平克弗洛伊德的《月之暗面》,还有《摇滚北京1》。我也听不懂,就跟着听,有莫名的喜欢,也有莫名的不安。后来家里养的一只白色的小猫死了,冬天的一个阴天,我们把它埋在菜窖旁边,气氛就像在听里面的《安魂进行曲》。

初中的时候,我的乐队朋友每周四都到我们家来,因为只有我家能收到凤凰卫视中文台。

现在想来,我爸爸比较让我自由。开家长会,他坐在那儿,一说话,跟别的家长不太一样。别人都在想如何提高成绩,我爸去就说,一个学生要光学习不行,你得会玩。

我妈妈是老师,从小对我的教育非常严格,我成绩不好,高一的时候我不想读书了,她愁得不行,我爸爸尊重我的选择。是他带我去退的学。

我们坐在校园里的道牙子上,等了一会老师,然后他和班主任讲道理,让他儿子自由发展一下。所以我是和平退学的。

我爸爸跟塞夫导演,是很亲密的同事。塞夫导演很有才华,我见他的次数不多,仅有的几次见面印象非常深,他的眼睛很大,很有神。《八月》里面用到的那一格胶片是我从我爸的旧东西里翻出来的,是他们90年代拍电影的余片。

那时候胶卷很珍贵的,很少用来拍片场的人。这一段可能是多出来的一条,不够用来拍片,就拍了片场的花絮,刚好拍到了塞夫导演戴着帽子在休息。

塞夫导演多年前去世了,所以这是一份特别珍贵的纪念。我和塞夫导演的女儿德格娜导演是好友,她看了《八月》之后,想要这一卷胶卷,我没给她。

《八月》得奖,我觉得对于我最大的意义就是可以把电影当成职业了。不用为了自己没有正事儿做而烦恼。

但最近这几年,其实大部分时间还是在生活的部分,还没有工作。拍《蓝色列车》,也不算是进入电影工业体系吧,比如我是自己剪片子,会把声音和画面一起剪,有时候声音能有20多轨,剪得非常慢,而且没有截止日期。如果按照工业标准,肯定不这么操作。

现在要带孩子,很难有什么闲着的时间。我尽量找空子做点自己的事。

比如出门我坚持坐地铁,打车或者公交车会堵车,会着急,但一旦上了地铁,就不用着急了,它总会把我送到要去的地方,我也不看外头,平静下来看会儿书听会儿音乐。这是我现在能控制的闲散的时间。

咱们现在生活的这个底噪太大了。以前好安静,安静到你恨不得鼓捣点声音出来。现在不行了,分不清是车声还是人声,我有时候很奇怪,看看我家楼下明明没什么车,怎么那么吵。

所以我非常怀念2008年的那个下午。那个下午我闲着,可能只有像那样,才会知道下午过去了一半。你坐在那里,听到了战士训练的声音,吹号的声音,那是一个明显的时间的标识,该跑步了,该吃饭了。

现在我们大部分的时间都是在工作,在讲效率,不能实现效率的个人生活的部分,就成了闲笔。但是我觉得正是这些无用的闲笔,定义了我们自己。

如果说《八月》是拍给我的父辈的话,那么《下午》就完完全全是拍给我自己的,是我渴望去度过的那一个下午。告诉自己,慢一点,闲一点,你看下午已经过去一半了,不要着急。

本文来自微信公众号:一条(ID:yitiaotv),自述:张大磊,撰文:洪冰蟾,责编:石鸣