本文来自微信公众号:Observer人类观察者(ID:NNUobserver),作者:孙小纯,编辑:管薇、丁婧源,指导老师:杨晓霞、张弢、张宁,原文标题:《那些去Livehouse的年轻人们》,头图来自:视觉中国

从舞台照射出来红、蓝、黄、白色的灯光不停闪烁,上千人激动的呼吸让310平米的场地急速升温,观众此起彼伏地喊着“刺猬牛逼”、乐队三人的名字和“我爱你”。

台上《火车》一响,鼓手石璐呼唤“我们是”,台下1300人一起喊出:“刺——猬——”。

“去livehouse,是一场快乐的逃避”

livehouse,标准中文译法是“音乐展演空间”,是一种为乐队或独立音乐人进行表演的场地,民谣、说唱、摇滚、爵士,各种风格的音乐都可以被这个空间容纳。

和酒吧不同,livehouse一般拥有更加高级的灯光器材与音响设备,容纳规模从两三百人到一两千人不等。因为观众与表演者的距离很近,所以演出气氛往往比大型体育馆内更好,票价也会更低。“秀动网”和乐队官方微博是获取演出信息的主要途径,看一场演出的票价往往在80~200元之间,其中VIP票可以提前进场并或赠几个周边。

Candy第一次去livehouse,是去年11月19日在广州“MAO”看后朋克风格摇滚乐队“Carsick Cars”。Candy说,自己一整晚都在尖叫,身体在拥挤的乐池被周围的人撞得青紫,但大脑已经被音乐隔离到现实之外。

Candy为什么要去livehouse?总结下来就是两个字:发泄。

距离研究生考试还有一个多月,Candy放弃了已经准备大半年的MTI。做出决定后,她想立马找个地方去发泄一下。“当时每天焦虑得睡不着觉。”Candy说,“但是看演出的时候,现场音乐已经把我的脑子炸飞了。”22岁生日当天,Candy得到最好的礼物是久违的安睡。

圆子和Candy相似,她去livehouse是为了逃离学校、生活和不断迫近的编制考试。3月15日,圆子暂时忘记了第二天需要上交的作业,蹦蹦跳跳地看完了“木马”乐队两个小时的演出。那个吵闹的空间似乎与现实世界完全隔离,暗合了摇滚“渴望出世”的理念。

而在北漂RB的回忆里,2019年6月“deca joins”的演出给了他一场“精神按摩”。“不用考虑明天,只享受当下的快乐。”走出livehouse,北京开始下雨,RB全身湿透跑到地铁站刚好搭上了末班车:“很久没有那种像儿时一样的感觉了。”

两三个小时的演出可以麻醉他们的感官,清醒过后可能会很满足,也可能会更失落。浮生若梦般的音乐巴别塔,让乐迷无比上瘾。

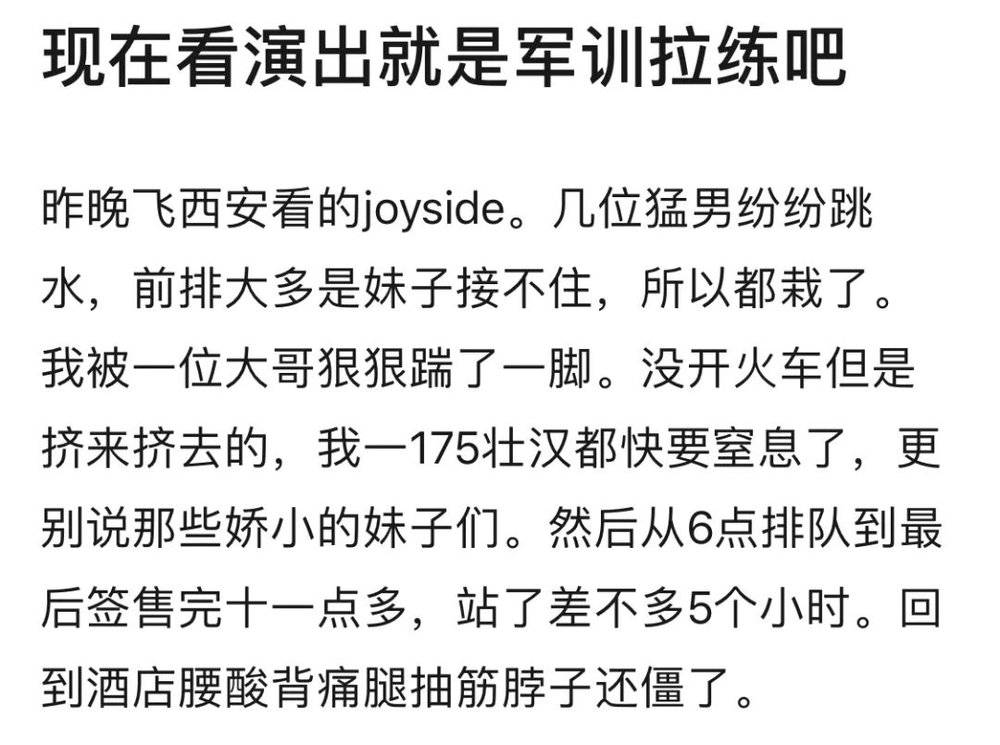

去livehouse看演出虽然快乐,但是对乐迷的体力、精力和财力也是一次大挑战。在微博、豆瓣有关livehouse的内容,常常可以听到像这样的抱怨:

对livehouse的抱怨 | 图源:app截图

他们会拉横幅痛骂乐队经纪人管理不善,会发帖质问场地负责人管理失责,会在群里吐槽乐手们某次演出是不是有点敷衍……

但是转头听到某些乐队的演出消息,他们还是会掐着表“杀”进“秀动网”抢票,提前四五个小时蹲守场地门口,痛并快乐地挤在livehouse的人群里。

“台上的他们,也是普通人”

Livehouse台上台下的距离很近,近得不足以把一个人包装成神。

与在镁光灯下被安保层层包围的明星不同,乐手们一旦走下舞台就仿佛被摘掉了滤镜变回了普通人,有情绪、有好恶,会嬉笑怒骂的普通人。

他们在这里发泄情绪,在这里追寻乐队文化,在这里探索真实的自己。

豆瓣小组“这里有座livehouse”有14194位live友分享他们遇到的live故事。在livehouse,你可以见到主唱在现场向台下女友表白,见到吉他手被夸了几句可爱就把拨片送给乐迷,见到鼓手在afterparty打麻将输给店长之后气得跺脚骂娘,见到刚刚表演时一脸冷酷的贝斯手在观看其他乐队表演时在台下兴奋尖叫。

然而作为普通人,乐手同样也有他们的阴暗面。在livehouse让人眼花缭乱的灯光下,他们身后的黑影甚至更加模糊。

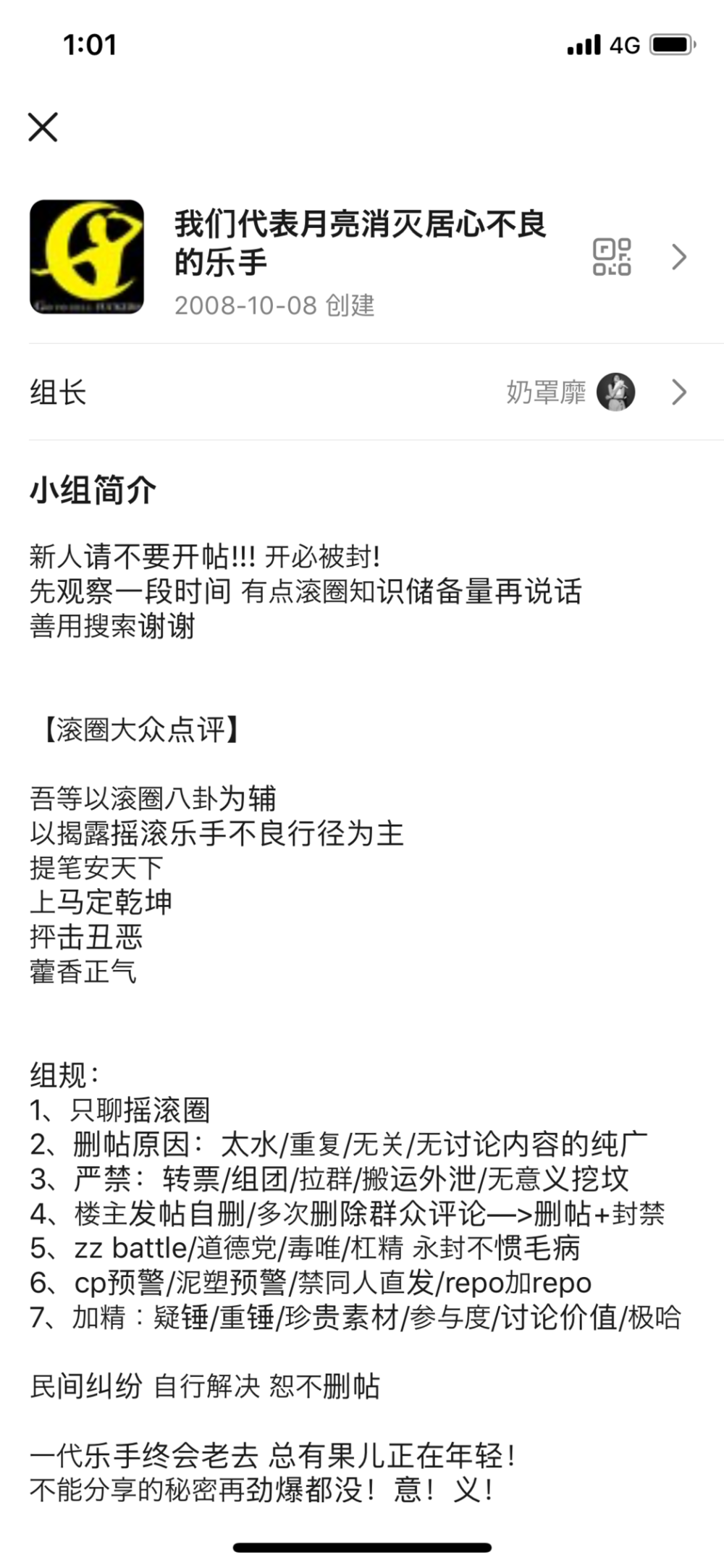

“月亮组”是豆瓣上一个需要靠组员邀请才能进入的私密小组,它的全名和口号是“我们代表月亮消灭居心不良的乐手”,组里的内容“以滚圈八卦为辅,以揭露摇滚乐手不良行径为主”,一共有436115位美少女在组内“伸张正义”,是乐队爱好者们吃瓜冲浪的最前线。

“潮池蓝”粉龄一年的女孩一九,前一秒还在憧憬乐队在南京草莓音乐节的演出,下一秒就在月亮组看到了主唱赵依伦的黑料。在赵依伦本人公开承认出轨、家暴、PUA并道歉之后,一九改了微博ID和头像,清空了有关“潮池蓝”的所有内容。看到手机里拍摄的两天前“潮池蓝”在南京稻香Livehouse表演的照片和视频,她觉得自己像个笑话。

洛洛倒是不怕在组里看到自己喜欢的乐手的黑料。她认为:“我是乐迷,不是粉丝。我爱的是他们的音乐,不是他们那些人。”

圆子作为月亮组美少女之一,早就已经对各种爆料“免疫”,看到熟悉的名字后最多就截图发到小群里和朋友一起讨论吃瓜,并不“真情实感”。

Livehouse里的超近距离互动和触及到精神的爱好交流,往往让身在其中的人产生一种“我们是朋友”的错觉。有人可能会接受不了朋友的某些缺点,也有人可能会无条件地包容他们。

但圆子觉得并不应该是这样。在她看来:“只有在他们唱歌的那几分钟内,我们可以算是朋友。”

“livehouse:一种文化构建的载体”

从2004年开始的上海“育音堂”和北京“愚公移山”,到现在连锁的“MAO”和各城市自己大大小小的livehouse,这种源于日本的潮流十几年间成功在国内站稳了脚跟,成为了年轻人的潮流集合地。

而从1983年初具雏形的“马克西姆西餐厅”,到1990年代的“豹豪”“忙蜂”“莱茵河声场”,从崔健真正“首唱”的《一无所有》,到长发汪峰和鲍家街43号一起演出的《小鸟》,在livehouse还没在国内完全成形时,它就与摇滚乐紧紧地连接在了一起。尽管现在摇滚的演出机会不仅要与民谣、说唱平分秋色,甚至出现了被爵士和流行赶超的局面,但摇滚乐在livehouse的地位永远不会被取代。

摇滚乐是否有“圈”不好说,但乐手与乐迷确实联手建起了一个名为摇滚圈的underground乌托邦,在闷热狭小的livehouse里疯狂膨胀。

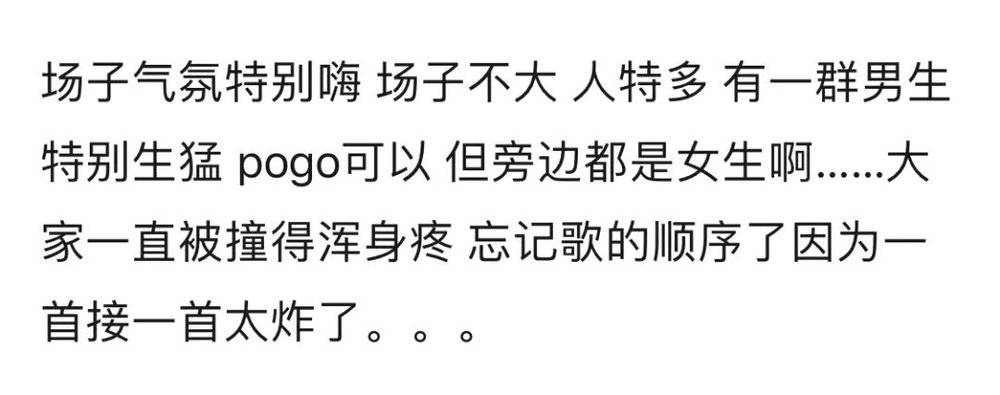

“emo”“mosh”“死墙”……不常去现场看演出的人很难理解这些术语的意思,更难感受它们背后的含义。“开火车”、“跳水”这些看着危险的行为仿佛是致敬摇滚文化的特别仪式。这些忠实的信徒,用术语、仪式和震耳欲聋的音乐声,构建了一套“摇滚专业主义”。

这种情感还掺杂着另一种排他性。乐迷对试图走进这个世界的外来者层层审核,以保证圈内的每个人都是同类。对于自己珍藏的乐队,乐迷们的心态有些复杂:既希望他们能被更多人看见,又怕他们在流量的凝视下变得不再摇滚。更深一层的心理障碍是,如果当小众文化变为大众潮流,他们本身也将不再特别。

知乎上有乐迷发帖说,理想中的乐队应该由两三好友组成,在小型场地表演,音乐永远是热烈纯粹、不甘世俗的,听众很少但永远是懂他们的。自由、叛逆甚至穷得一无所有,才是那些“真乐迷”心中的“真摇滚”。

Candy觉得这样的说法不对,因为乐队也是需要生存的,有必要被大家看见。不过,每每看见涌入网易云评论区“留念”的“观光团”,她偶尔也会想:“如果喜欢‘晕车车’的人少一点就好了。”

洛洛则更愿意把livehouse视为普通的消遣。乐迷们花费了时间、精力和金钱,得到了想要的回报——快乐和放松,这就够了。至于面对这个结构中不同主体表达的各种观点和态度,她认为“还是只把自己当作一个消费者更轻松”。

摇滚乐手和乐迷常常被说有一颗赤子心。在个性被极度压抑的社会氛围中,一群成年人因为生活、感情而表现出过度的愤怒或者悲伤,被认为是很幼稚的。为了掩饰“幼稚”,他们用硬核、理想、情怀这些口号将自己层层包裹,在livehouse把自己灌醉、撞晕,像鸵鸟一样逃避理想与现实碰面后产生的痛苦。

但圆子觉得,逃避并不是一件可耻的事情,这反而是人类进化多年而来的本能。偶尔的放纵能够让自己得以喘息,“这个角落是生活中为数不多不必勉强自己的避风港”。

“社畜”“内卷”“996”,20世纪80年代再前卫的摇滚人也无法理解这些让40年后的年轻人痛苦的词汇。livehouse与摇滚乐的形式在变化,那些听摇滚乐的年轻人也在变,但总有人正年轻。

livehouse与摇滚乐的精神没有变,那些听摇滚的年轻人也没有。迷茫、愤怒、反抗……二十几岁的乐迷知道,自己和30年前的乐手向往的,是同一个世界。

接受逃避,或许也可以看成是一种对自己的接纳。无论是崔健40年前在北京工人体育馆怒吼的“我曾经问个不休,你何时跟我走”,还是高虎从2014年至今在全国巡演场地不停重复的“一直往南方开”,他们都在矛盾之中一边想要逃避痛苦,一边又强迫自己去面对、去反抗。

而像洛洛、圆子、Candy看livehouse演出,往往带着逃避的渴望而来,怀着抗争的动力而去。每场演出过后,又是崭新的一天。

“有所热爱没什么不好的”,在广州凸空间工作了一年的Hanako说,“至少,来看演出的人看起来比路人要更快乐。”

本文来自微信公众号:Observer人类观察者(ID:NNUobserver),作者:孙小纯,指导老师:杨晓霞、张弢、张宁