受到国内外越来越多的关注。

黄鹿与花艺装置作品

93年生的四川姑娘黄鹿,

五年前从游戏行业辞职,专注花艺创作。

她擅长将花艺与各种材料结合,

创作大型花艺装置,充满建筑感和生命力。

2019年她参加“花艺界奥斯卡”Fleuramour展览,

惊艳众人,却被误以为来自日本,

她当场反驳:

我是来自中国的花艺师。

翁素曼和作品

翁素曼1994年出生

在“女性结婚生子”观念先行的潮汕地区,

但她从小爱画画,

从国内的美院一直学到日本东京。

她观察这个时代下的特有人群,

并用雕塑来呈现:

微胖却快乐的瑜伽女孩,

生活与工作绑定的“寿司人”……

每一个都古灵精怪。

徐沁和纤维作品

从中央美术学院到旧金山再到纽约,

93年生的湖南女孩徐沁,

用多样的纤维材料创作,

重现自己童年奇思异想的世界,

也表达对当下生活的思考。

这群新生代的年轻职人,

大多有着良好的教育背景,

作品也更具国际化视野,

一条与她们连线采访,

聊了聊她们的学习经历与创作故事。

撰文 杨曜 责编 陈子文

自述 黄鹿

2019年我去比利时参加Fleuramour的展,它在花艺圈非常权威,就像是影视圈的奥斯卡一样。那届有50多个国家的花艺师参展,但中国的花艺师只有两三个人。

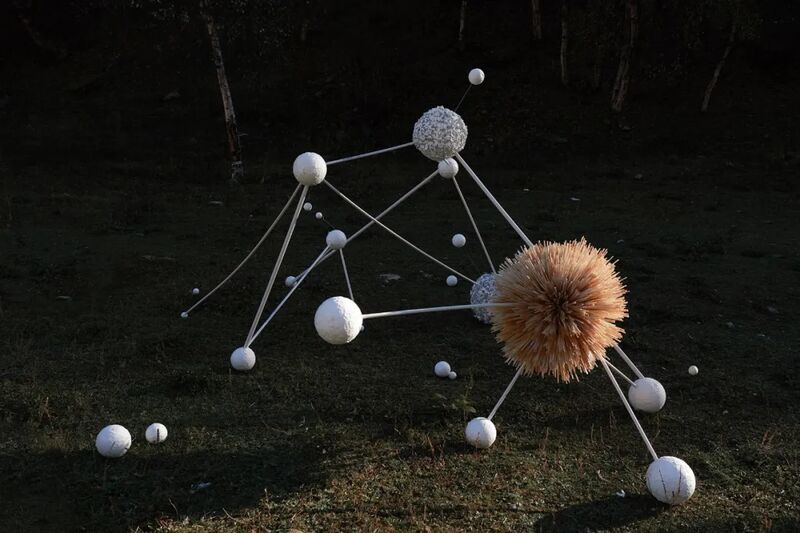

我的参展作品用到的工艺极其复杂,在国内时八九个人一起要做两天一夜。在比利时,500枝龙柳、40枝小菊,我和我老师的助手两个人,花了10个小时,完成了2019年最酷的一次挑战——《她看起来,像个太阳》。

来自不同国家的观众过来看,大量人群聚集在我的作品前。有人问我你是不是来自日本?我跟他们说:我来自中国,这件作品是中国花艺师的。

看到他们突然惊讶的神情,那一瞬间,我心里的感受不知该怎么形容,很微妙。当然作为一名中国花艺师受到认可,也感到自豪。

我很喜欢那种有空间、体量的东西,可能以前学理科也有一些影响,觉得这样的表达会更有力量感和生命力。

Tom De Houwer(比利时的花艺师、装置艺术家、演说家)花艺装置作品

最初被我的老师Tom De Houwer的作品吸引,就是看到他用植物来呈现像雕塑、建筑一般的作品,跟我想要做的不谋而合。

黄鹿为大运会创作的城市植物装置,运用竹条、竹筒代表成都特色

以前最大的困难是一直用植物做作品,老是在想我只能用树皮、树叶,或者花瓣,就会把自己局限住。后来我开始尝试更多不同的材料与方式:玻璃、铜、羽毛、陶泥、青花瓷、纱等等。

这件作品的1.0版本是我接触到的第一个委托项目,乱涂乱画,无意识地挑选自己喜欢的造型,然后来进行深化、立体化。做完了之后有种重担终于放下来的欣喜和快乐,所以就取名《狂欢》。

《固步自封》作品细节

为了呈现这种湖面上长花的视觉效果,我选择了摔碎的玻璃和仿真花,看着美好,实际上它杀伤力很强。有观众说:“看起来美好,但是我却不能靠近它。”

我想把这种美感与伤害性的矛盾,在作品中融合,并传达出来,让更多的人产生共鸣。

《顺势》,材料:竹筒、竹条、黑沙

我现在日常工作的作息早晨8点开始、半夜2点结束,“827”的工作节奏。

以前学画画的时候,女生很多,我们学校的男女比例大概是1:20。但现在我身边很多花艺师都是男性。性别身份在花艺这个行业里的存在感,其实是比较模糊的,工作中大家不会把你当成娇滴滴的女孩看待,你就是一个汉子,这种状态非常自在。

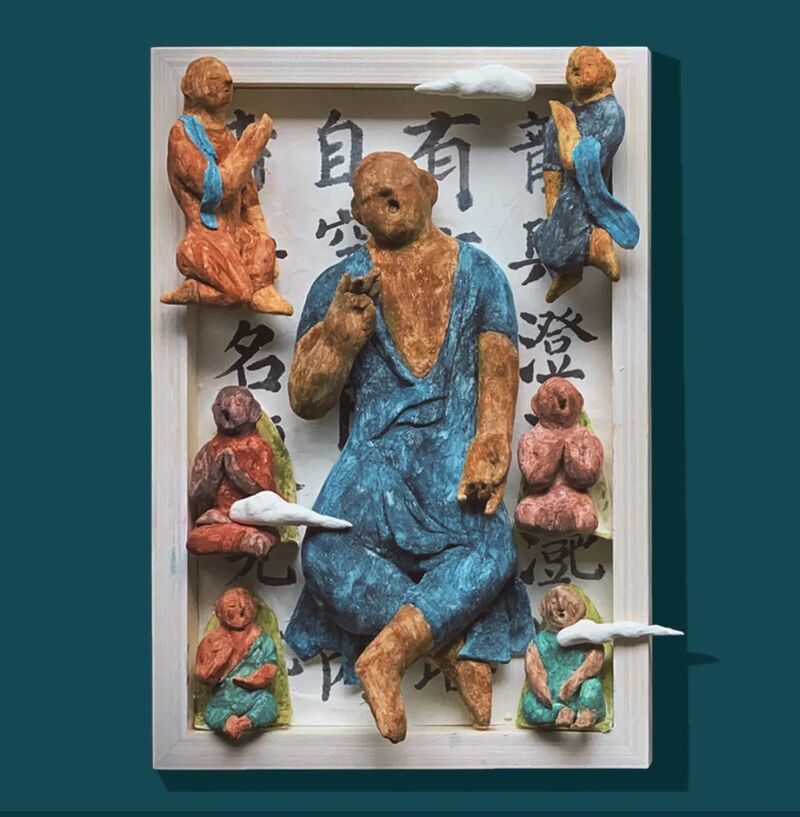

自述 翁素曼

2020年有段时间,我一直在网上看到身材焦虑,认为女性要很瘦,为什么瘦才是美?为什么女性身材的标准只有一个?

于是,我做了一批运动系列的木雕作品,都是有点微胖的“女孩”,有的在做瑜伽的,拉背、下腰,在划船的,还有在打咏春拳,每个人都阳光快乐。

我作品里的人物,一直都是色彩明亮、特别开心的。但现实生活中,自己常会情绪低落,所以作品里的小人们大多闭着眼睛、打开嘴巴,像在说着什么。

翁素曼在画室

我出生在一个传统的潮汕家庭,家中5个小孩,我排行老三,基本是放养长大的。

小时候喜欢画画,周围的孩子就夸我画得好,高中跟我爸说我要去学画画,被劈头盖脸一顿骂。潮汕地区的传统观念,女性就是要结婚生子,做家庭主妇。

但我还是一心想学艺术,复读了两次,考到到深圳大学美术学院,念雕塑专业。2019年我来到东京,现在正在东京造型大学的大学院雕刻专业念书。

从国内来到日本,我本能地去寻找让我安心的熟悉的元素。像潮汕总是会拜神,我第一年到东京,就经常跑去寺庙。慢慢开始做佛像相关的系列作品,颜色淡雅、造型可爱。

插画系列《社会一致性》

日本文化曾对我产生过很多冲击。

日本对于女性的刻板印象是女性必须要化妆、穿裙子,但我就是穿牛仔裤、出门不太化妆,因为我觉得好麻烦。

我觉得我在这里面就是一个异类,像个怪物,然后就把它画出来。

小时候老家有一些传统的节日,大家去祠堂拜神,会请那些潮剧演员来搭台唱戏。小孩们跑到了祠堂前,一屁股坐在空着的木长凳上,吃着糖,穿着人字拖双脚晃荡。

最近这半年我一直在做材料的研究,做了木雕、陶艺,用了现成品、布等等,东京学校的氛围给了我很强的实验意识,什么材料都想玩一下。

我是一个早睡早起的人。每天起来后先写会书法,打扫卫生、喂猫,然后就去工作室开始工作。

目前我在日本做过一次小小的个展,平时也会把作品发到社交网络上。尤其疫情期间的一系列创作,很多人都说喜欢。作品展时记得导师对我说:”你做的这批作品挺好的,真的好。”我受到很大的鼓励。

自述 徐沁

2018年,我花了三个月时间,把自己多年来留学生活中的贴身穿戴的衣物、各种纤维物品进行拆解,提取材料,创作了首饰装置系列《变色龙》。其实我的性格,跟变色龙的这种生物属性也有点像。

我是1993年出生在长沙,目前正在美国罗彻斯特理工大学读首饰设计的研究生,主要用纤维来创作。

我作品里的很多神话题材和动物元素,都来源于我在“二楼”度过的童年。

从小我跟外公外婆生活,我们住在一个临近十字路口的小平房的二楼。90年代的长沙,烂尾楼和新大厦穿插交叠,我最喜欢窝在家里姜黄色的沙发上看《动物世界》,抱着我的玩具们,一起听童话故事的磁带。

这些故事和想象力早就带着我飞出那个狭小的空间、飞出了这个城市。

作品《果实》将毛毡制作的蜘蛛置于植物环境中

南方炎热潮湿,我在“二楼”遇到了很多其貌不扬的“朋友”。有一次我在窗台观察一只趴在玉兰花枝上的蜘蛛,蜘蛛突然抬起头来,也看了我一眼,这一瞥对我有了特别的意义。我感知到无论多不起眼甚至让人讨厌的生命,昆虫、蜘蛛、毛毛虫、蜈蚣、蝙蝠……都有它的价值。

后来搬离小房子后,我特别敏感和痛苦,长大这件事对我来说充满了困惑。

徐沁在工作中

我从小就喜欢动手做东西,后来慢慢开始用毛毡做。2011年我考入中央美术学院学,当时国内院校还没有纤维艺术的概念,我学的是家居产品设计。

本科毕业作品,我用羊毛毡,一针一针地缝了一张床,2米×2米的圆形,做了一年多。想表达我在成长中对于温度的敏感。

2015年本科毕业后,我到美国继续读研究生,先在旧金山艺术学院,再到了现在的罗彻斯特理工大学。 随着成长,你会发展出对自然的一种信任感和亲近。从童年过渡到成人时期,世界急剧变化,小时候相信的很多东西在某一个瞬间就消失了。但是自然它是相对稳定的,你长大、经历各种变迁,自然就在那里,它是值得你去拥抱跟相信的事物。

《海之卷》视频片段

《海之卷》是我第一次想要用行为和视频去呈现我做的东西。当时在加州的海边,看着潮汐来来回回,我在想,自然可能默默无声地包容了人类千百万年。