本文来自微信公众号:一条(ID:yitiaotv),自述:曾卓琪,撰文:鲁雨涵,责编:石鸣,原文标题:《一群年轻人在长沙公厕里,办了一场“难以启齿”的展览》,题图来自:作者

4月3日,“野放之域”展览在长沙开幕,这是国内首个在公共厕所里举办的当代艺术展,23个作品,一共展出了9天,吸引了4000多人来观看,成为长沙当地人和艺术圈热议的话题。

展览上所有的作品都和“公共厕所”相关:

有人在厕所门板上写了一首动人的情诗,有人重现了男、女厕所可能出现的偷窥者,还有人大声发问:男厕所为什么永远比女厕所大?

清明节后,一条专程来到长沙,在展览现场的公共厕所里待了两天,并和策展人曾卓琪聊了聊这次大胆的行为。

野放之域:有关公共厕所的一切

在讨论公共厕所的时候,每个人都有自己的痛点。

女性发现任何城市的女厕所都要排长队。男性苦恼小便池经常没有隔板。父亲带女儿、或者母亲带儿子出门时,上厕所时只能把他们带在身边。清洁人员抱怨总有人不冲厕所,残障人士质疑残疾人卫生间频繁被他人占用……

4月3日到11日,当代艺术展“野放之域”在长沙三贵街的公共厕所里举办,21组艺术家通过自己的艺术创作,把这些“难以启齿”的问题赤裸裸地抛了出来。

展览的主办方和参展的艺术家都是年轻人,最小的才刚满20岁。策展人曾卓琪是一个90后,从欧洲读完艺术史硕士刚回国。

今年年初,和厕所有关的社会新闻频频发生。比如海底捞拆除了在女厕设置的男童小便池,上海高中男生在女厕所安装监控等等。

他们突然意识到,作为城市中最典型的公共空间,公共厕所和城市规划、性别议题都有非常紧密的关系,却又常常被看作是一个污秽的场所,被人避而不谈。

几个年轻人当下一拍即合:是时候来公开谈论一下“公共厕所”了。

既然是和“公共厕所”有关的艺术展,在真正的公共厕所里举办,效果肯定是最强烈的。

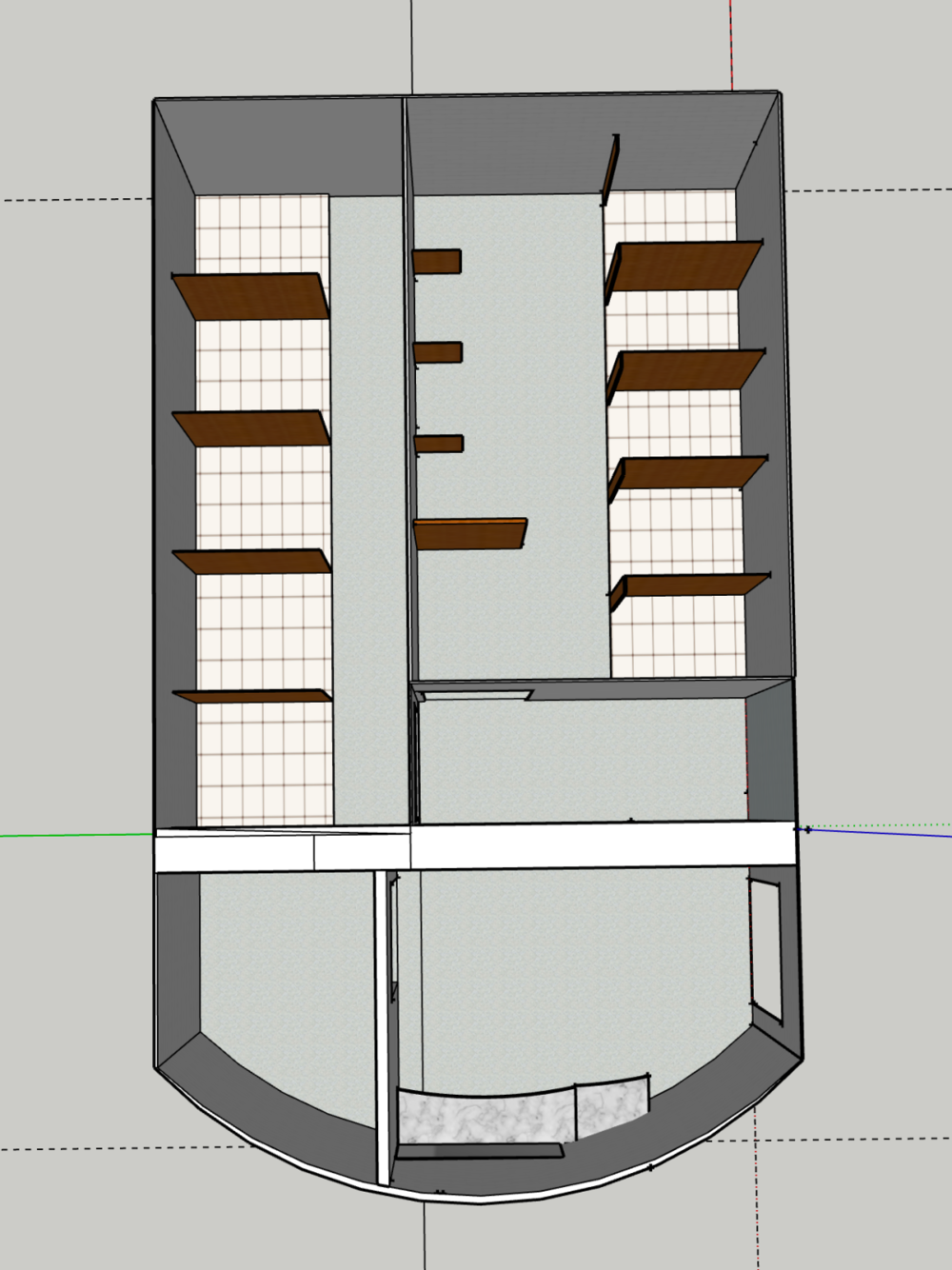

在展览筹划期间,他们花了一个月的时间寻找场地,走访了长沙很多公共厕所,最后选择了潮宗街历史街区的三贵街公共厕所,并征得了有关部门的同意。因为这里除了男、女厕所以外,还出现了一个特殊的“第三空间厕所”。

所谓“第三空间厕所”,目的是为部分特殊人群——跨性别者、老人、残障人士、有特殊需求人士服务。

另一方面,三贵街厕所周围300米范围内还有3家公共厕所,短期占用厕所不会干扰到附近居民和商贩的日常生活。

听说公共厕所里在办艺术展,很多人都来凑热闹,还有人专门从外地赶来,给这片寂静的老街区带来了不一样的活力。展览还没结束,街道有关部门就来和曾卓琪商量,想让部分艺术品常驻当地。

男厕所为什么这么大?

曾卓琪形容这次展览是一次“命题作文”。3月中旬,她开始广发英雄帖。短短一周内,超过30位艺术家发来了他们的答卷。最终经过评选,共有21组艺术家的共23件作品参与展览。

有九位艺术家分到了厕所里的九个隔间,一位艺术家分到了男厕所的小便池,有人分到了挡板,有人分到了门牌,就连“小心地滑”的标示牌也有人设计……所有人都在有限的空间里发挥了最大的创造力。

艺术家周建胜做了一块灯牌,安装在男厕所小便池和蹲坑之间的墙壁上。灯牌周边安了一圈霓虹灯,闪烁变换着红、橙、黄、绿各种颜色,乍一看像是风情万种的夜店招牌。

灯牌中间写着九个大字:“男厕所为什么这么大?”

策展期间,这个问题一直困扰着曾卓琪。她带着艺术家们在厕所勘景的时候,大家不约而同地感慨,男厕所太大了,而女厕所狭窄得开关门都费劲。

测量了尺寸之后他们发现,三贵街公共厕所的男女厕所面积分别是25.2和18.2平方米,其中男厕所的走道面积9.3平方米,是女厕所的近两倍。男、女厕所各有5个隔间,男厕还额外有4个小便池,每个隔间面积也比女厕所大0.5平方米。

有的艺术家最初计划把作品放在女厕所,但是因为空间太小,无法呈现作品张力,只能转移到男厕所。

曾卓琪为此做了调查,女性上厕所的频率是男性的1.5倍,上厕所的时间也是男性的1.5~2倍,但是大多数男厕所不仅有和女厕所等量的蹲位,还额外有小便池。中国首个《城市公共厕所规划和设计标准》甚至规定,男女厕所坑位比例“以1∶1或3∶2为宜”。

这也是为什么女厕所经常大排长龙。看似寻常的现象,背后其实是一个比较尖锐的议题:男厕所凭什么这么大,谁制定的它这么大?

周建胜希望用这块口号式的灯牌,让观众开始思考这些问题。

和灯牌不同,艺术家周巧云的作品《第三空间》显得格外神秘和隐晦。她用白色的宣纸将四周的墙面和马桶包裹起来,在天花板上贴满了镜面纸,地上则铺满了镜子,上下延伸了现实空间,呈现了无数个虚幻空间。

同时,她在天花板上用红线悬挂了数十个面具,代表着一个人在不同的社会场所呈现的是不同面貌。进入厕所这一独立的空间,就是一个去面具化的过程。

第三空间有两种含义,第一种是人在生活和工作之外的休闲空间,另一种含义是介于现实和想象之间的空间。公共厕所里的“第三空间”正好同时承担了这两个含义。

新文字

厕所不止是性别问题

在参展的艺术创作中,和性别议题有关的探讨占据了很高的比例:

艺术家小组langweixian的参展作品《4个标语和1个指示牌》,用一种曾经存在过的语言,重新改造了“男厕所”、“女厕所”、“第三空间”、“工具间”和“小心地滑”的指示标牌。

这种文字原本是给文盲进行文化普及教育时所使用的文字,让观众重新回到了“文盲”的状态。

艺术家解释说,大部分厕所都是用符号来划分男女厕所的,有的用穿裙子的小人来代表女厕所,有的用高跟鞋和烟斗,有的甚至会利用男、女上厕所时的不同姿势。“但其实决定男女性别的并不是这些表象。”

人体模型、综合材料装置

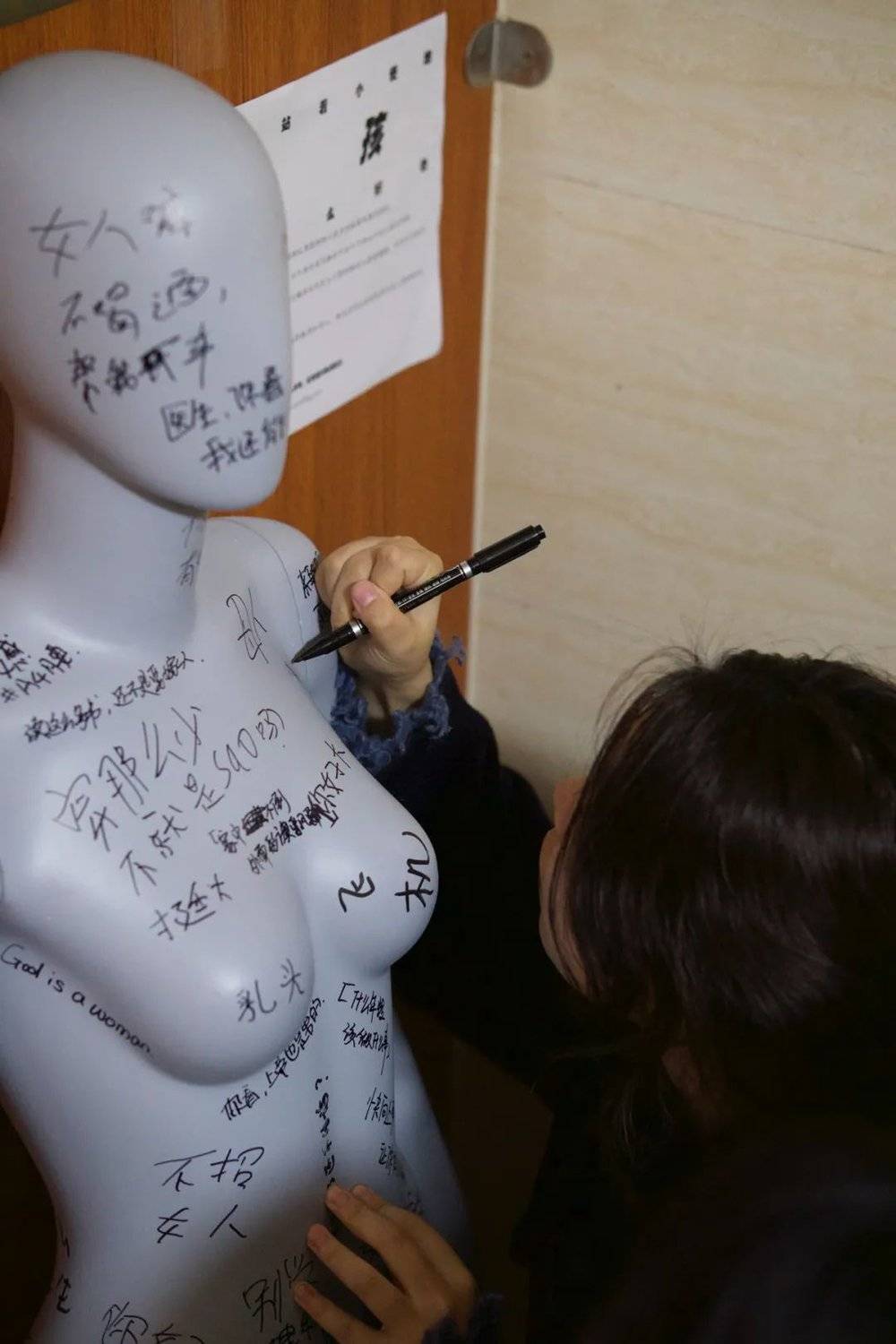

艺术系学生刘晨曦在男厕所隔间里摆上了一个女性人体模特,观众可以在模特身上写下女性常听到的话语:“读这么多书还不是要嫁人”、“什么年纪该做什么事”、“为了孩子,算了”……

模特的嘴巴被贴上了封条,代表了一度不能发声的女性群体。

插画师小黑以《熔炉》中的变态校长为原型,在男厕所的窗户上画了一位貌似正在偷窥的男性漫画肖像,想要表达的是即使是男性,也是会被偷窥和性骚扰的。

有意思的是,这三个和性别相关的作品,创作者都是男性,所有参展艺术家的性别比例也在1:1左右。

虽然“野放之域”最初的出发点和性别有关,但是很多艺术家探讨的是公共厕所对人的意义,这些作品给展览带来了很大的惊喜。

林山的作品《河流与循环》,探讨了公共厕所和城市之间的关系。他是一个定居上海的建筑摄影师,接到“公共厕所”的题目之后,用周末的时间拍了黄浦江边的建筑,打印下来放在男厕所的小便池里。

展览期间,小便池是可以正常冲水的,水流会经过照片中的黄浦江,流入下水道——小便池的水流,人的尿液,公共厕所就和黄浦江一样,无时无刻不在参与着整个城市的循环。

花艺师胡诏用新鲜的花草、苔藓布置了男厕所的一个隔间,取名为《边界》。

虽然身为女性,她并不希望作品被引导到性别上面,她想提出的问题是:公共厕所这样的公共空间,到底是人的空间,还是大自然的空间?

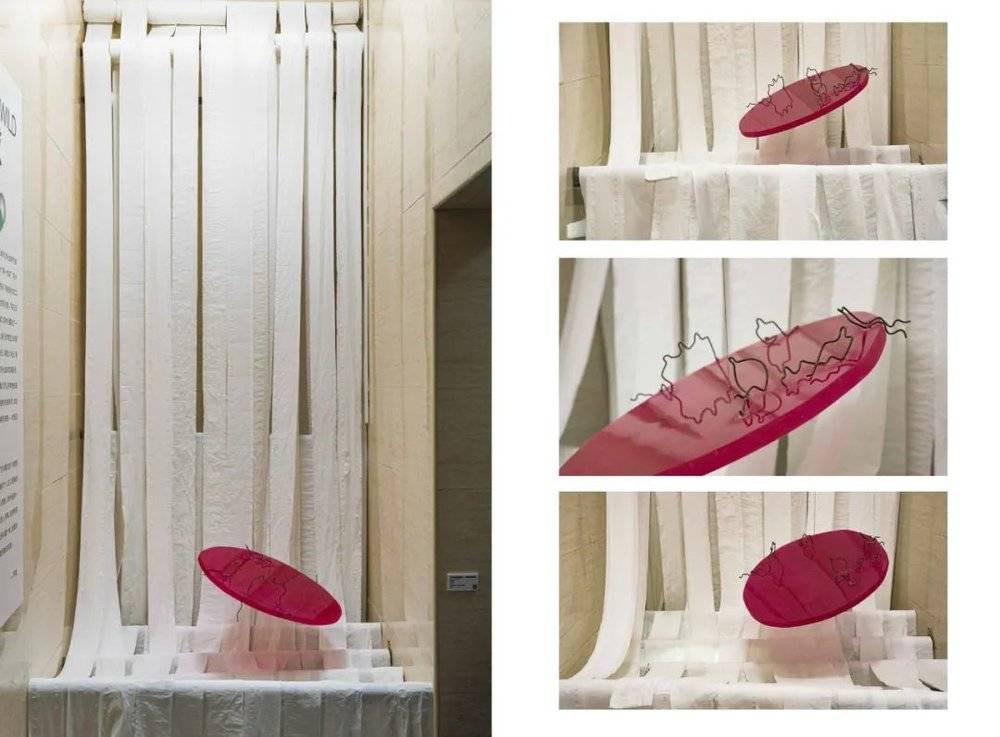

艺术家申孟珑用卫生卷纸做背景,在厕所天花板上悬挂了一个秋千,秋千上坐着几个用钢丝做的小人,探讨的是上厕所作为一种无法抗拒的生理行为,却在后天被压抑,甚至被控制成一种优雅的举动。

摄影师丘丹琴的《无处安放》在隔间的四面贴上镜面纸,并安装了她所拍摄的人眼照片,既有男性也有女性,呈现了当下社会无处不在的凝视与观看问题。

不只关乎“美”,也关乎“痛”

在这场“命题作文式”展览中,也有一些艺术家的作品是在展览之前就诞生了的。他们长期关注公共厕所的话题,这些“不登大雅之堂”的作品很少有机会公开展出,放在“野放之域”却再合适不过。

《公厕商店》展示了艺术家费明节一系列关于“卫生间”这个场所的插画作品。从2017年开始,她构建了九个不存在的公共卫生间,来自不同地域、不同时间,共通之处是使用者正在被他人所凝视。

比如其中一张,画的是男厕所外,一排女人手拿红酒杯,好整以暇地欣赏男人站着撒尿。

除了在墙上贴满插画以外,费明节还用杂志架把出版物悬挂起来,把隔间打造成了书报亭的样子。

另外两组定格动画视频,来自本次展览最年轻的一对姐弟艺术家。姐姐的作品讲述了一个人逃离阻碍,寻找理想厕所的过程,弟弟的作品描绘了人们的日常生活是如何从厕所开始、以厕所结束的。

和其他成熟的艺术家相比,这对姐弟的作品显得很青涩,但是他们的想法打动了曾卓琪,“在审评艺术家投稿的过程中,我们关注的更多是投稿的参展方案是否有力、动人,回归到每个艺术家甚至每个人的社会责任上。”

加上曾卓琪,整个展览团队只有5个人,都很年轻,甚至只有曾卓琪有策展经验,很多事情都需要她亲力亲为:布展、导览、协调、打扫卫生……展览一结束她就进了医院。

报纸、摄像头、综合材料装置

展览期间,曾卓琪也听到了很多负面的声音,觉得这个展览在哗众取宠。

事实上,“野放之域”的定位是“一个专注在社会问题的展览”。每一个创作者真诚地想要为公共厕所背后的社会议题发声,哪怕在呈现上不尽完美。

正如曾卓琪所说:这个展览不只关乎“美”,也关乎“痛”。

以下是她的自述:

布展的时候,厕所还在正常使用

在厕所里办展览的想法,年初的时候就有了。前期制定展览计划、寻找合适的公共厕所、和有关部门沟通花了大概2个月的时间,三月初才决定了基本的展览方案和展览地点。

从三月中旬开始,一个星期征集作品,一个星期决定参展艺术家,一个星期布展,就这样赶鸭子上架似的,前后不到一个月就开展了。

因为我们不想占用公共厕所太长时间,工作人员和志愿者3月27号进入厕所布展,厕所直到29号才真正停止使用,也就是头几天还一直有人会进来上厕所,工作环境也是比较恶劣的。

我也是到了实际布展的时候,才发现在公共厕所办展是多么困难的一件事。

因为不能破坏厕所的设施和墙体,原来在艺术馆里很简单就能做到的事情,对我们来说好难。想要挂一幅画,不能打孔,只能用胶水。我们花了三天试了各种胶水,最后才找到既不会破坏作品呈现效果、又方便清理的无影胶。

因为没有专业的灯光和足够的场地,在呈现效果上也会有一定的局限。很多艺术家最开始预想的展览方案是很好的,但是受限于环境没有办法实现。

纪录片

比如我们展出的影像作品,呈现效果最好的是用投影仪,但是厕所里没有合适的墙面,只能在墙上装一个黑盒子,把iPad放在里面。厕所里没有插座,每天晚上都要把三台iPad带回去充电。

最后确定的21组艺术家,大概一半是我主动联系的,一半是看到消息之后毛遂自荐的。

征集过程也很有意思,有些报名的艺术家,看到我们发过去的厕所照片,或者到了厕所现场看到环境,就说做不了,还有一些则是看到展览场地之后,反而更加兴奋。

我们的展览不收门票,所有艺术家可以说是倒贴参加这个展览,交通费、材料费都是自己出的。

但是,所有艺术家对作品的要求都非常严格。在长沙附近的可以亲自过来布展,有些在异地的艺术家,就需要我来帮他们布置,每天给他们拍视频和照片,再按他们的要求进行调整。

有一位艺术家的作品需要一张破旧的凳子,我们问遍了附近的商户都借不到合适尺寸的,最后是去垃圾场里捡来的。

5寸黑白电视是在网上淘的,旧椅子是在垃圾场里捡的

有人一辈子都不会去美术馆,但一定会来公共厕所

在公共厕所办展览这件事,本身就可以看作是一个“行为艺术”,观察人群对这个空间的反应也是这个展览很重要的一环。

每过一天,展览现场都会被“破坏”一点。《第三空间》地上的镜子被踩碎了,申孟珑作品里的卫生纸被人拿走了,我们的iPad没有做任何的防盗措施,结果被一个观众砸碎了。

有一个隔间为了布置成公共澡堂的样子,放了一双澡堂拖鞋和小包的沐浴用品,有附近的建筑工人看到说:“你这些放在这里,我们就全拿走了”,最后只好用胶水粘住了。

就像我们习惯了女厕所排长队,我们也默认艺术展览只在标准的展馆里发生,“野放之域”其实就是对传统展览方式的一次冒险和挑战。

我们讨论博物馆的时候,总觉得它是一个殿堂级的地方,进去之后,你对自己的穿着打扮、言行举止都是有包袱的。哪怕在商场、咖啡馆办的艺术展,也有一定的门槛。

但是公共厕所不是,任何人都可以没有心理负担地进来。有个阿姨是在遛狗的时候进来转了一圈,年轻人拿着奶茶进来也可以,工地的工人进来洗手也可以,实在忍不住想上厕所,我们也预留了蹲位,有一个奶奶就在展览期间使用了厕所。

也正因为如此,我们可以知道这些普通人如何看待我们的展览,也算是一个意外之喜。

有位八十多岁的老娭毑(湖南方言:意为奶奶)看完了整个厕所里的作品之后,跟我说:“活了一辈子,这真是天下第一奇事。居然有人在厕所里搞这个事,也是蛮有味。我过几天带孙子来看。”

负责厕所片区巡逻的保安进来看了好几次,很积极地帮我们和想进来上厕所的人解释。还有一天,一群工人涌进来,在大声读奉秦林在门板上写的那首诗《春天来了,你介意我在厕所写诗吗?》,这都是让我觉得很动人的瞬间。

他们可能从来没有看过艺术展,甚至一辈子不会去展览馆、美术馆,但他们会来公共厕所,如果厕所里有诗、有影像、有画,他们自然会看到。

这些都是应该被体面讨论的问题

虽然我们的展览发生在公共厕所,但是展出的所有作品,都是艺术家经过慎重思考后的严肃表达和实践。

展览中的一件纪录片作品很打动我,是一个刚刚起步的视频团队,用了一个星期的时间拍摄剪辑而成的。

他们走遍了长沙各个商场、学校、医院、夜店酒吧等公共场所的厕所,拍下女厕所排长队,小女孩从男厕所里出来,小男孩从女厕所里出来等场景。

让人印象最深的是他们在厕所里拍到的广告。除了常见的“增大、增粗”、“A片出租”、代孕捐卵以外,他们还发现了“失眠、抑郁一帖灵”、“同性恋交友”……这些经常被主流群体忽略的人群,却在公厕里得到了关注。

就像是我们展览中关于公共厕所的讨论一样,本来都是应该体面讨论的问题,却被逼到了城市的角落里面。

有些人路过公共厕所,听说里面在办展览的时候,都不敢进去,还以为是什么整蛊节目。进来参观的观众,很多也是抱着看热闹的心态,进来转一圈,不一定看得懂。

但也有人是带着自己的思考进来的,甚至能收获到比我们想要传达的更多的信息。

最受观众欢迎的是男厕所里的人体模特。对已经习惯了艺术馆里面高级审美和隐喻的人来说,可能会觉得这个作品觉得好粗鲁。但是对普通人来说,他们是从来没有思考过这些问题的,所以更能被这种直白的表达所打动。

还有周建胜的灯牌,很多观众都会在这块炫目的灯牌面前拍照,回去发朋友圈,这个问题就很容易传播出去。

有一位本来是做规划师的叔叔来看我们的展览,看完之后他就和我争论男厕所和女厕所哪个更大的问题,然后问我:“你们做这个展览有什么意义?”

他说,你有意见就去和城市规划局说,和老百姓说没有用。

其实我们做这个展览的目的不是为了要解决问题,我们也没有能力解决。我们只是选择了一种最接地气的方式,在一个接地气的地方,把这些问题抛出来,让更多人意识到并且开始思考,就足够了。

鸣谢:一点绘、冇一点味市集

本文来自微信公众号:一条(ID:yitiaotv),自述:曾卓琪,撰文:鲁雨涵,责编:石鸣