自称“守艺人”,守护手艺之意,

大漆、侗布、苗银、蜡染、锡器……

在她手中被全部杂糅到一起,

变成了传统又时髦的生活用具。

她的师傅是漆艺名家乔十光,

为了完成师傅保护原生漆的心愿,

她独自一人跑去贵州种植漆树,

在少数民族山寨中驻扎831天,

与当地人一起开发新的手工艺品,

帮助他们摆脱年收入不到1000块的贫穷状态。

漆画的背面,展现了大家很少看见的佛像背面

今年3月,我们在昆明的洱海边见到了维家,

她在这里和朋友一起做工作室,搞材料创新,

“我现在是一个四海为家的人,

跟着手艺漂泊,

手艺在哪里我就在哪里,

我想变成一个通道,

把这些传统手艺和大众连接起来。”

自述 维家

撰文 余璇 责编 石鸣

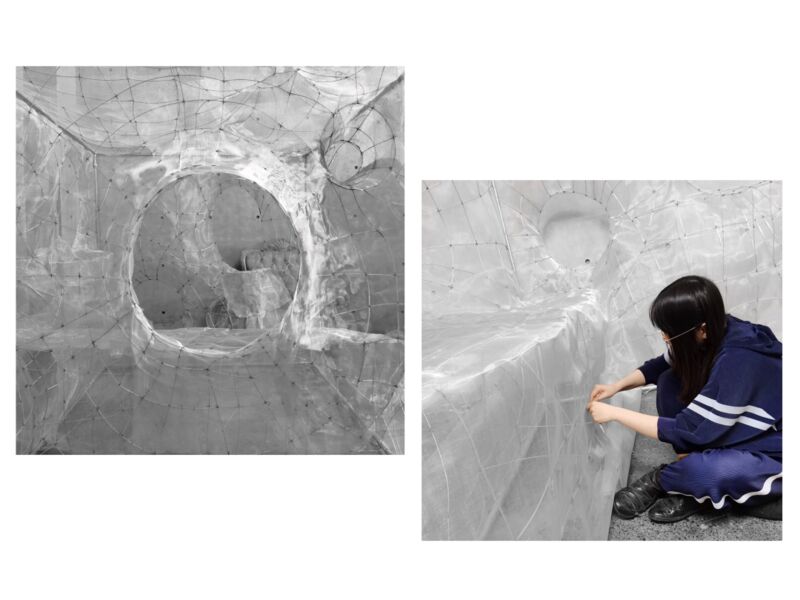

黑色方形月亮 大漆 金属 纸浆

在这个“月球”里面,摆放了维家制作的各种手工艺品,有采用皮胎漆盘、脱胎漆器的经幡、漆箱,侗布包包、剪布,衣服等等

3月下旬,我们在昆明的一个LOFT见到了维家。一身宽大衣裤,头戴小帽,高挺的鼻梁上架着一副金丝眼镜,“守艺人”维家看起来斯斯文文的。她的身后,是一个以大漆为涂料做成的巨大黑色立方体,她说那是一个“月亮”。

在昆明定居之前,她只身一人在贵州生活了两年多,主要是在推动漆树的种植。“我到贵州其实是为了乔老师,想要实现他守护原生漆的愿望。”

她说的乔老师是乔十光,中国漆画的开创者之一。2008年,维家还只是一个喜欢做漆的高中生,通过自己的大漆师傅陈国良结识了乔十光,自此拜入门下。“一开始他带我去公园捡树叶,然后‘翻’出一个跟树叶一模一样的器型,让我保存,我觉得很温暖。”

用火烧毁漆画作品,“既是消解也是诞生”

漆,指的是大漆,是漆树受伤后流出的汁液。早在八千多年前,中国的古人就已把漆用作涂料和粘合剂。把漆涂在胎体上,会让器物变得轻巧、坚固、不怕水、耐腐蚀。漆器,是古人最早发明的“塑料制品”。

但做漆绝对是一个苦活,漆分子挥发在空气里,会叫人过敏,脸会肿,沾到漆液的部位还会生漆疮,又痒又痛,因此做大漆的女性少之又少。

“老师傅们看到有年轻人,还是女生愿意做漆,都非常高兴,所以都宠着我。允许我戴手套,我想做什么就做什么。”

在福州做漆的圈子里,维家是一个不走寻常路的“搞怪小孩”。她尝试着用纸做胎、保留漆器粗糙的质感而不打磨推光,甚至用火烧、土埋的方式来“蹂躏”自己的作品。王鲁炎评价维家:“她不停地旋转着自身,其每一个呈现都是角度性的,不可窥其全貌。”

以下是维家的自述:

我是闽南人,出生在福州,生活在福州,读书又到了北京。2017年4月5号,我跟着北京的一个项目去了贵州,一共待了831天。

我去贵州是为了种漆树。因为我的老师说,贵州的漆很好,它的漆酚漆酶很高,特别快干,他想要守护原生漆,但是他年纪太大,所以我就去了。

中国的大漆都是来自于漆树,是天然的涂料。漆树不喜欢树根有积水,所以往往长在山坡上。贵州都是山坡,非常适合种漆树。

中国有四个地方产漆:湖北毛坝、四川城口、陕西安康,以及贵州的毕节。我当时去毕节考察,发现的确是跟书中记载的一样,“百里千刀一斤漆”,找野生漆树要走非常远的路,而且它们都是长在悬崖边上,要爬到很高的地方去割漆,非常危险。

我最早看到漆其实不太喜欢,觉得它距离我的日常生活太远了,好像都是摆设用品,不太实用。

十几岁的时候,我跟着几个福建的纸媒去拍摄采访漆器厂,遇到了一些做漆器的老师傅,就对大漆产生了兴趣,开始想要了解这个工艺。那时候我也在玩寿山石,喜欢那种打磨的过程。以及漆非常的长久,我喜欢坚固的材料。

当时老师傅说:“你如果进入阴房的话可能会过敏”,我不知道是什么意思。后来才发现,其实我对漆不太过敏,是天生适合做漆的人。

金翅大鹏经幡 脱胎漆器

我的第一任师傅叫陈国良,他没有把这些东西说的那么玄,怕这些传统工艺把一个年轻的孩子给吓跑了,所以他只是让我记住一点,这是涂料。

记得我当时第一次上手,老师让我画他的一个瓦当,我很惊讶说,你不怕我画坏了吗?他说不会,干了之后如果不满意,打磨掉就行了。

他让我记着,漆是做不坏的。所以我很放心、很大胆地去搞各种尝试。因为我知道漆坏不了,坏了我再修,我可以用其他的金属器去修补它,或者是再用漆补。

当我看到一些出土的漆器,断纹很漂亮,我就开始迷恋上做旧,烧啊,埋在土里啊,就蹂躏它。

维家用大漆金缮的陶杯,制作的树叶形茶则

漆器需要被推光,直至光可鉴人,这是一个漆的标准。但我不太喜欢那么精细的做法,我喜欢哑光的、比较粗糙的、拙朴的质感。甚至于我的东西不怕运输中磕碰,可能磕碰有一些破损我还更高兴。

如果推得那么光亮,一旦有一个划痕,不是很难受吗?就只能摆在那儿欣赏。

我比较喜欢做实用器,比如茶则,还有包包。就像我接触过苏绣,但最后还是喜欢苗绣,因为我发现苗绣是绣在工作服上的,随时可以穿这种绣品下田,不怕手上的倒刺会把丝线抽起来。

维家给木心美术馆做的锡书签

我们一直说,漆是活着的,经过不同的温度、湿度,还有人手的抚摸,它的漆在一层一层地“开”,一层一层地变化。这个过程可能要5到10年,而且需要你一直使用这个器具。

陈老师,他因为用了一些化学漆,导致了一些疾病,已经去世了。在这之前,他就把我托付给了乔老师。乔老师对这一点也是很抱歉。他以前会用快干漆,聚氨酯,后来他发自内心地反省了,希望能守护原生漆。

90后少女上山下乡,与手艺人同吃住

初到贵州的时候,人生地不熟的,我就把头发剪短了,希望自己像一个男孩子一样,不要有女性的标签,只是专注做事情就好。

2020年11月,维家与朋友在贵州黎平的黄岗侗寨成立了侗布合作社,收集侗族妇女的布匹,并用它们做成符合现代人喜爱的生活用品

当时我住在手艺人家里面,本来带了睡袋,但他们是那么热情,说:“哇我这儿这么远,你是怎么进来的?一个人吗?”就给我铺了床,虽然潮乎乎的,也有点黏,但是我也不好意思拿睡袋出来,我会觉得为什么他们住得我住不得?当然也经常被跳蚤咬。

他们会拿板蓝根煮粥,有的时候是蓝色的,有的时候是红色的,也挺好玩的,吃起来有一点点板蓝根的青草的味道。

漆在贵州是很贵重的。生漆的广泛用途是用来涂棺材,只有上了年纪的老人才有资格使用,如果年轻人去世的话,用的是清木棺材,不上漆的。还有新娘出嫁的时候,会在竹篾编的篮子上刷一道黑色漆。

我当时一边推动漆树的种植,一边帮地方政府做非遗衍生品,就遇到了各种手艺人。我发现他们真的是很有才华,但是过得很苦,所谓的年均收入,一人1000块钱其实都说高了,因为根本没有收入。自己种自己吃,没有见过现钱。

贵州手艺人编的扇子

有一个在贵州做扇子的手艺人,卖给我一把扇子15块钱,我当时手拿过竹编扇的时候就哭了。

一个80多岁的老头,用火烤的工艺,把扇子弯折了,然后上面用一个粗糙的钉子固定,可以用来扇风。你就觉得这种手工艺品带给你心灵的震撼难以言喻。之后我就对我做的所有东西都看不上了。

我缠着村子里的手艺人做东西给我看。大部分手艺人都是年长的女性,她们其实跟我语言不太通的,只是觉得很喜欢我,把我当成她们的小孙女,觉得既然你喜欢,我做给你玩。

我很珍惜她们做的每一个东西。之前有做了几个陶杯,我不小心打碎一个,她们觉得没关系,但是我觉得那么冷的天给我做这个,太不容易,就想办法把杯子修补起来,送还给她们。

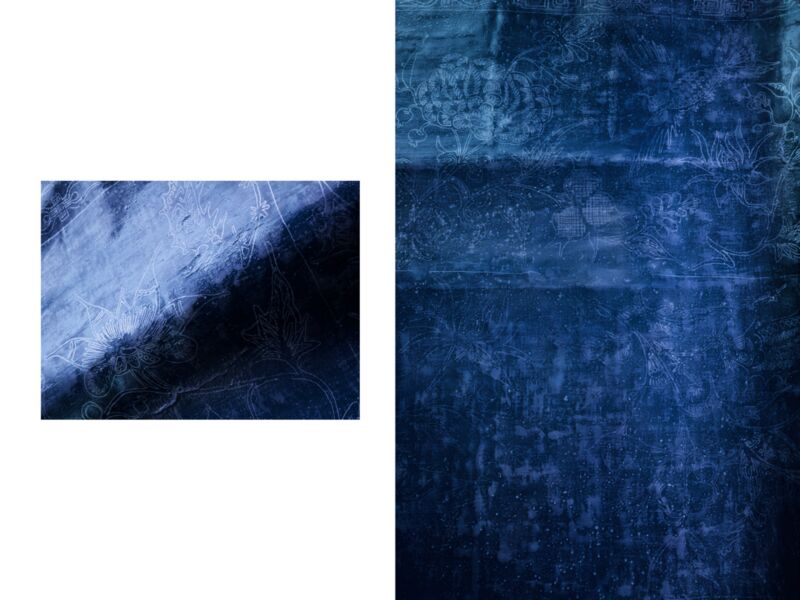

侗布,需要反复染色、清洗和捶打后,再上鸭蛋清和牛胶制成,因为在阳光照射下闪闪发光,又称“亮布”

后来我发现了侗布。它是用牛胶,鸭蛋清来做的。因为贵州的冬天真的非常冷,种不了地,侗族的妇女就会在家里生一个火塘,然后织布。织完了布之后,等到天气暖起来,差不多到4月份就可以染布了。

侗布跟漆质感比较相似,也跟漆一样黑,也有一定的防水功能。我把它跟大漆、银、木等等材质结合在一起,发现有很好的对比效果:亮的跟暗的,粗糙的跟细腻的,硬的和软的。

别看侗布是黑色的,它的基底其实是蓝色调的,是用板蓝根做的蓝染料,要反复地染色、清洗,很像日本草木染的一个方式。染到很深,就像黑色了。

之后再上鸭蛋清,然后反复锤打、浆洗到发亮的程度,最后用牛皮熬出来的胶水刷一遍固色。它要把布的小缝隙填满,然后才有你看到的光泽感。这个过程和做漆的过程也很相似,不断上漆,不断打磨。

侗族妇女做布,产量是很少的。因为她们还有农忙,还要带孩子,整个家庭的重担都在她们身上。她们做布只是节庆的时候自己要穿。

以皮胎漆器工艺制作的漆盘,以及点缀的银苍蝇

我还和当地的手工艺人一起合作,复原了皮胎漆器。这种漆器原先我只在书中看过,以及在成都博物馆看过展品,制作工艺没见过。结果在贵州发现,整个工艺流程在这里保存得很完整,但是因为成本高,没人愿意投入做,做得更多的是脱胎漆器。

我按照文字记载,拿牛皮沾湿水,软了之后放在模具上面,做了一个随意形,最后在上面点缀了一只银苍蝇,叫“挥之不去”。

艺术是我对生活的反抗

制作黑色方形月球中

小时候,我的家教非常严,睡觉是不能动的,吃饭不能有声音,父母只要看到我发呆,就会拍一下我的后脑,说你在干嘛。

后来我发现在画画的时候,他们是不知道我在发呆的。而且画画还可以去参加比赛、得奖、为学校争光,因此有“特权”,甚至可以不上早读课,就在艺术中找到一个避风港。

18岁的时候,我手上已经在管两个福州的创意园了,在当地算是比较知名的人,但我在那个时候抑郁症很严重。父母早就已经为我规划好了一切,他们不太理解,为什么你明明很顺利,却会这么的难受,甚至想死?

后来我想换一种方式来反抗好了,干脆一口气跑去了贵州,在山区住着,和手艺人在一起。

维家跟随漆农采漆,并顺手拍下的割漆画面

现在回过头来看,我小时候其实没有自如地画过画,为什么画画时人的脸一定是要白的,为什么不能是黑色?我想要打破,回归到原生的一个状态。

所以我有时候画画不用工具,我的工具就是我的手。我用我的手指去沾漆液,然后让漆来伤害我的身体。

我觉得这很公平,人去割漆树,它受伤了,流下了漆液,我们使用它,它也要有一种反抗,它也伤害我们,让你生漆疮,然后痛、痒、肿,让你不想再碰它,但是有很多人坚持下来,希望跟它和谐共处。

我做的月球是黑色的、方形的。为什么月球一定是白的圆的?不能是方的吗?我们也许是受到了视觉的蒙蔽。你看到的,不一定就是这个世界的真相。

用新涂料制作月球主题的装饰物

我之前还有做过半圆形的月球,用纸浆和大漆做的,上面有六边形、三角形,还有圆形。这需要一个很精密的数学计算,我请教了很多的建筑师,还有数学家,我们一起来计算公式,做小的模型,然后放大成作品。

我做的这些东西体量都很大,希望能打破大家对漆的传统印象。它不是说只能做小器物,也可以做大的房子,只是成本比较高而已。

疫情期间,我做了一千多个佛像的脱胎漆器。当时是在夏鲁寺一个苯教的地方,看到有一些小浮雕的壁画,我觉得挺有趣的。

但真正做出来以后,我却更喜欢它们的背面,因为佛像的背面不常被人看到,容易被忽视,它没有面目也没有形象,是一个空的、无我的状态。

有人问我,你做这些东西的意义在哪里?我说我不知道。我觉得不知道才是意义。

现在我已经完全放弃了对未来的规划。也没有什么家的概念了,就是跟随着手艺,四处漂泊。我想把自己变成一个通道,把各种工艺都连接起来,锻造出一种新的可能。

部分图片由维家提供