本文来自微信公众号:界面文化(ID:BooksAndFun),作者:何熠,编辑:黄月、潘文捷,原文标题:《从<凶年>到<火线>:作家大卫·西蒙是如何颠覆好莱坞神化警探模式的?》,头图来自:《火线》

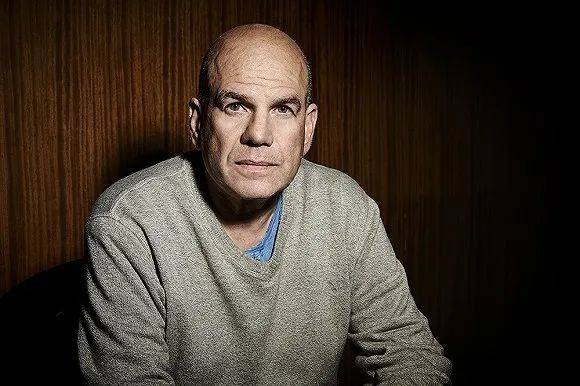

1988年末,面对着桌上堆积如山的笔记材料,将近三十岁的大卫·西蒙(David Simon)陷入了焦虑,他不知道眼下要写的这部关于巴尔的摩凶案组的故事该如何开篇,又该如何组织全书结构。

年初,大卫·西蒙得到巴尔的摩警局高层批准,以凶案组“实习警察”的身份,近距离接触警探们的工作:与他们一道进入凶案现场搜集证据,记录他们对案件的讨论和推演,目睹官僚政治对底层警探施加的身心折磨,甚至偶尔以不那么合规的方式在审讯室前偷听警探如何从嫌疑人口中套取实情……西蒙如一台扫描仪一样,高速而精准地记录着凶案组里发生的一切鲜活生动的细节。

不知如何起笔之际,一个相熟的警探给他支了招:“谋杀案应该只是这个故事的背景。”警探的一句无心之语,重燃了大卫·西蒙写作的激情,他要写的不是那些离奇荒诞,令人匪夷所思的案件:罪犯的穷凶极恶固然令人发指,案件的扑朔迷离肯定更抓人眼球。但他的重心应该始终是人,是他在一年的实习生涯中接触到的每一个个性十足的凶案组探员。这些警探上要面对官僚政治施加的破案压力,下要应对街头探案的繁琐枝节,他们的职业生涯本身,就已经构成了《凶年》最大的看点。

没有“神探”的世界

经典的好莱坞犯罪故事片,一定会安排一场激烈的警匪追车戏,在这些场面中,双方你追我赶,一边高速行进,一边透过车窗对射,最后汽车翻滚、爆炸,画面足够刺激火爆。最后的结果也往往是,警方成功将犯罪分子绳之以法,或许正义人士会负伤,但整体而言,绝对算得上大获全胜。

然而在《凶年》中,大卫·西蒙却告诉我们,如果现实中的警探这样做,会面临的问题,首先你要考虑的是警方的配车,因为警用车的质量会让你在追逐过程中,“还没开出几个街区就会抛锚”;接着,如果你的配车抛锚了,你还要向上司汇报为什么你会让公家的车辆在执勤过程中提前报废——这不是一个警探可以肆意妄为的世界,他们要对“后果”承担责任。

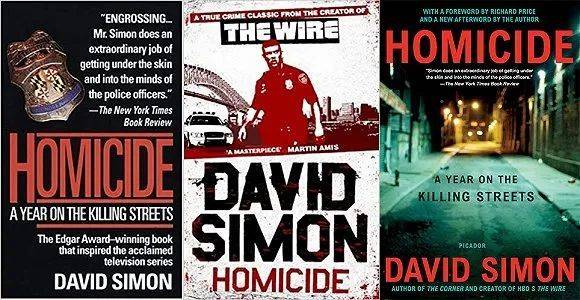

![《凶年》[美]大卫·西蒙 著 徐展雄 译上海译文出版社 2021-4<br>](https://i.aiapi.me/h/2021/04/14/Apr_14_2021_11_20_38_5397809114131155.jpeg)

勇敢与凶犯近身搏斗、街头混战等好莱坞电影中的常见桥段,也遭到了西蒙的无情嘲讽。凶案组警探通常都是在事后才赶往案发现场,大部分时间根本不可能与犯罪分子照面。诸如此类的细节在《凶年》中比比皆是,它展现出现实世界的运转方式,是对好莱坞神化警探模式的彻底颠覆。

好莱坞电影不会告诉你基层警员的车子根本不具备“追车”潜质,而西蒙告诉你,忘了这一切吧,这仅存在于那些没有实际生活体验的编剧意淫中。

在《凶年》中,我们随处可见对警探神话的祛魅,这本书讲述的是一出更具真实感、更具复杂性的警探故事。在虚构的探案小说中,作家笔下的警探们一向非常强调作案动机,“动机说”也一度成为许多推理小说家的叙事亮点。

然而西蒙在巴尔的摩——这个一年内有二百三十四名男女被暴力杀害的城市——却见证了那些虚构的探案小说所无法触探的真相,在警探的心目中,实物证据、目击证人和认罪供词才是他们心目中的“三位一体”。“罪犯的动机或许有意思,甚至偶尔能帮上些什么忙,但在通常情况下,它都和破案不相关。”书中处处可见对于那些有些想当然的悬疑推理小说的“逆反”。

近乎残忍的戏谑和执着的正义感不冲突

《凶年》看似写了许多零零散散的事情:个性迥异的警探们的工作与生活,易破和难破之案,底层警探与高层的斗智斗勇。然而,这些细节归纳起来,就是凶案组警探的日常。

西蒙在全书的叙述中,始终保持着一股贴合着粗野的街头气息的笔调,并不加以任何的浪漫化、崇高化。在这里,警察会将案发现场的死者流血比喻成在“漏气”,但这并不妨碍在一个小女孩被残忍杀害后,所有警察义愤填膺,加班加点,恨不得在最快的时间内抓获凶手。近乎残忍的戏谑和执着的正义感可以相互并存,却并不冲突。

近几年非虚构写作大潮在中国也越发走红,非虚构写作倡导的客观、中立,不介入写作对象的情感也一度被奉为圭臬。然而大卫·西蒙对此观点抱有非议,非虚构作者能够在深入到写作对象的生活中后,做到完全的中立客观吗?

大卫·西蒙认为,很多记者都觉得应该用一种分析、客观和具有专业精神的态度去写作,然而哪怕他们所报道的是真实事件,他们对真理的揭示也是受到局限的。他毫不避讳地大胆承认,他爱他笔下的警探们——即便我们看到的他笔下的警探们并不完美,甚至缺陷很多,种族主义者、歧视女性者或恐同人士比比皆是。但当他真正深入了解到警探各自的生活后,这些就算在当时看来都绝对“政治不正确”的一面却被作者原谅了。事实上,当你对一个人的面相足够了解后,又怎能粗暴地利用几个标签去定义他呢?

在《凶年》的十个章节中,叙述大多从具体警探个体视角展开,透过一个个凶案组警探的视点,将他们所面临的困境一一详细叙述,这些困境有时并非来源于案件本身,相反,最大的阻力可能正是来自于警探体制力量本身。大卫·西蒙经常在对具体案件细节描述的过程中,突然插入一大段长长的议论,这些描述其实完全是站在底层警探的视角展开的。

比如,法律上所定义的警方抓捕嫌疑人的“合理依据”是这样的,“警方发现某个人形迹可疑地在某个以贩毒而著名的街角逗留了很长一段时间,而当警察接近他时,恰好发现此人运动衫的口袋里露出了一个疑似装有毒品的玻璃纸袋,而他的前腰带处也高高隆起,貌似佩带了武器。”但事实上,要达成这样的状态再去抓人,简直是异想天开。如果每个警探都拘泥于这样的“合理依据”,警探就会被置身于无案可破的境地。

大卫·西蒙在书中始终想要让我们进入真正的现实,既不是影视剧中所呈现的那种高度提纯后的浪漫化想象,也绝非是体制主导下依照看似刻板的规则而行事的主旋律“真实”。

批判现实主义延伸至剧集之中

大卫·西蒙以《巴尔的摩太阳报》新闻记者生涯起步,《凶年》就是他在任职记者期间写成的。好莱坞编剧根据《凶年》改编的同名美剧(中文译为“情理法的春天”)在书籍推出后不久也开始播出。

尽管大卫·西蒙也参与了其中几集剧本的写作,但彼时的他只是分集编剧,并不具有对剧集制作的整体掌控权。所以,尽管该剧中的多数角色人物经历都摘取自原著,整体改编依旧有着浓厚的90年代传统的警务剧色彩,剧集中的巴尔的摩凶案组甚至凭空添加了一位女性角色探员。

被改编成美剧,让这本地域性较强的书开始走红,但是身为原著作者的西蒙却对改编剧集并不满意。西蒙甚至写信给制作方,向对方解释某一集的情节编写不太符合现实。然而,彼时的剧集都遵循着一套固有的成功叙事模板,西蒙的建议很快被制作人抛之脑后。

直到2002年,随着《火线》在HBO的播出,人们才得以看到一部纯正的大卫·西蒙风格的剧集作品。

说《凶年》是《火线》的原著,并非是传统意义上的“内容改编”,而是一种在创作思路上的相似性。西蒙在剧集播出后接受采访称,《火线》和绝大多数美剧不一样,他的每一集更像是小说的一章,他也更愿意称这部作品是一部“视觉小说”。

言外之意是《火线》并非是好莱坞式的罪案程式剧,它在叙事上是多层次和多视点的,试图通过全部五季的内容,对巴尔的摩的官僚系统、阶层困境、教育改革等一系列社会议题发声。罪案只是它的表象,一座城市在历史和现实的角力之下衍生出的大量社会问题才是它想要着力探讨的重心。

《凶年》和后来大卫·西蒙与埃德·伯恩斯合作的《街角》一书,共同构成了他创作《火线》的养分来源。《凶年》着重以警探的视角,描绘出凶案组警探群像,《街角》则描绘出了街头毒贩的生态系统。《火线》第一季就是透过这两方的视角展开叙事的。

《火线》剧集中高度的写实性源于西蒙创作《凶年》时的架构思路。《凶年》和《街角》之后,大卫·西蒙虽然再没有出版任何非虚构专著,但他接下来的一系列电视剧作品全都沿袭了《凶年》的创作基调,以严谨的事实为依据,展开多层次多维度的全景式叙事。

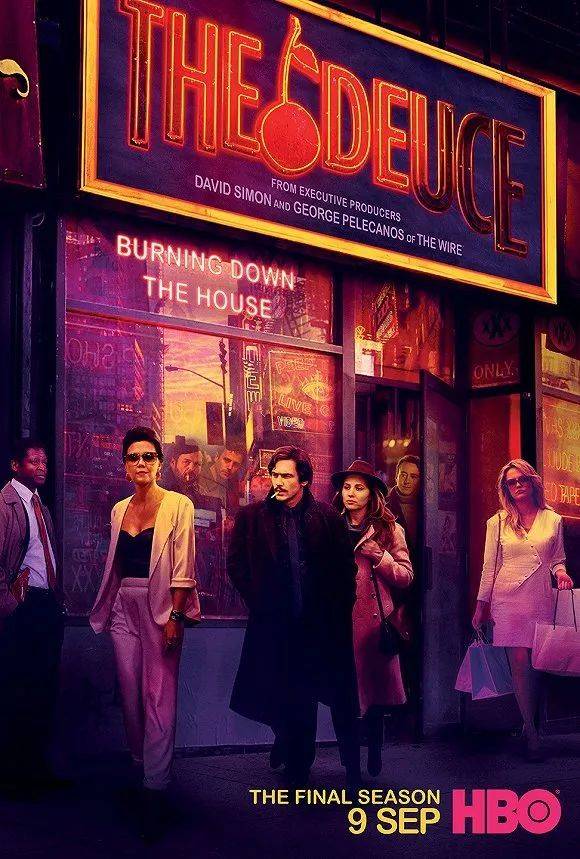

在《火线》之后的几年,大卫·西蒙创作了以新奥尔良飓风为主题的剧集《劫后余生》。为了创作这部剧,他在新奥尔良旅居数月,观察飓风过后新奥尔良市的灾后重建问题和受灾群体的心理困境。而最新的大剧《堕落街传奇》背后也有着深厚的历史资料积淀,由此衍生出三季的《堕落街传奇》得以从一个时代切面,去观看一个城市的变革背后,那些平凡的讨生活的个体付出了怎样的代价。

从大卫·西蒙后续的电视剧作品风格来看,我们始终能看到《凶年》在创作轨迹上的巨大影响。然而不可否认的是,大卫·西蒙坚持的这一套批判现实主义传统,在流媒体平台和短视频的高度娱乐化冲击下,正在变得越发稀缺和珍贵。

其可贵之处在于,即便已经转型成为一名剧集创作者,他依然有着对于社会问题的研究热情,对于宏大主题的写作激情,拒绝被娱乐化的叙事套路同化。

在接受采访时,他对娱乐圈中的新人作品颇有微词:“很多新人的作品偏个人和自我娱乐,因为他们开始写作时对世界并没有多少了解。”在谈及自己的创作理念时,西蒙希望那些从事剧集创作的体验者不要闭门写作:在某种程度上,任何形式的新闻报道和纪实文学都是剧作家绝佳的训练场。

没有《凶年》写作时那一年的实习警察经历,如今的大卫·西蒙不会是一个能创作出《火线》这样剧集的成熟作者。而《火线》也时时刻刻呼应着《凶年》,正如《凶年》书尾的最后一段人物对话被原封不动地挪用到了《火线》剧集的开篇。

本文来自微信公众号:界面文化(ID:BooksAndFun),作者:何熠,编辑:黄月、潘文捷